-

园亭是一种有顶无墙,供人休憩、凭眺和观赏的园林建筑. 因其造无定式、体量随宜、布局灵活等特点,广泛应用于古今园林中,被称为“园林中的眼睛”[1]. 党的十八大以来,哈尔滨市遵循生态文明战略布局和以人为本的发展理念,加快城市公园建设的步伐,园亭景观作为城市公园中不可缺少的组成部分,理应得到更多的关注和发展.

目前对园亭的研究多以亭的起源与发展历程、植物配置与意境营造、文化内涵与审美特征、建筑构造与技术要点、传统设计理念等方面作为切入点,对现代城市公园园亭景观的研究还十分匮乏[2]. 本研究在对哈尔滨市典型城市公园的园亭景观进行实地调研的基础上,分析园亭的应用数量与规模、形式、选址、植物配置、亭内桌椅设置以及使用者的行为需求等方面的现状特征,总结存在的问题并提出针对性的建议,为寒地城市园亭景观的设计和改造实践提供理论支撑.

HTML

-

哈尔滨市位于中国东北平原北部(126° 31′ 45″ E,45° 48′ 05″ N),地势多平坦低洼或略有起伏,属温带大陆性季风气候,冬季寒冷而漫长,夏季凉爽而短促,是典型的寒地城市,以冰雪文化和浓郁的欧陆风情而闻名,素有“东方莫斯科”的美誉.

哈尔滨全市总面积5.3万km2,辖9区、2市、7县,其中市辖区面积10 198 km2,包括道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区和双城区,约有553.7万人口. 由于哈尔滨市在城市化发展进程中呈现“内环-中环-外环”的扩张模式,目前围绕城市中心已建成4条环形公路. 本研究主要选取哈尔滨市四环以内的城市公园进行研究.

-

依据《中华人民共和国公园设计规范》《城市绿地分类标准》以及相关文献[3],采用配额抽样的方法,选取功能设施相对完善、免费向市民开放且规模不小于5 hm2的综合公园和专类公园共20个,对公园中的园亭景观进行全面调查.

-

用手持式激光测距仪和卷尺等工具,对园亭的面阔、进深、高度以及座椅的宽、高进行实地测量;通过观察、拍照、自由访谈和问卷调查等方式获取园亭的造型、选址、植物配置以及园亭使用者的行为需求等基础资料.

-

使用天正建筑软件绘制图纸,计算园亭建筑的占地面积、公园规模等基础数据;用EXCLE和SPSS软件进行数据的整理和统计分析.

2.1. 调查对象

2.2. 调查与分析方法

2.2.1. 调查方法

2.2.2. 分析方法

-

通过对哈尔滨市20个城市公园,共121处园亭景观的实地调查(表 1),得出以下结论:

1) 哈尔滨城市公园园亭的数量和规模总体偏少,不同区域分布差异较大. 道里区和南岗区的每个公园中园亭数量皆不超过5座,园亭建筑占地比例几乎都不超过1%,而香坊区多数公园园亭数量达10座以上,园亭建筑占地比例多数在0.15%以上.

2) 用SPSS 25软件分析园亭建筑占地面积与公园规模之间的关系,结果表明,园亭建筑占地面积与公园规模在0.05水平下呈显著正相关,相关系数r=0.461(表 2),即随着公园规模增大,园亭占地面积也随之增大.

-

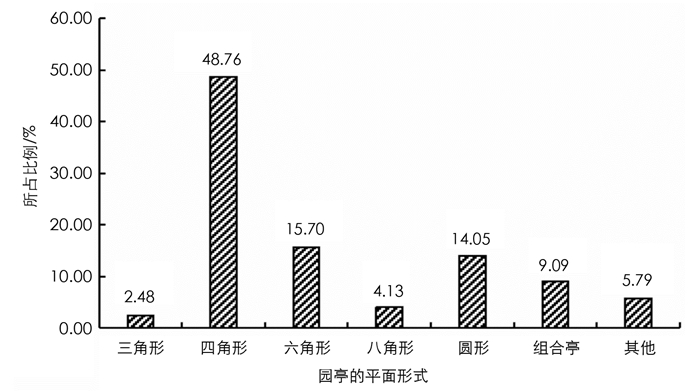

平面形式是园亭建筑造型的基础. 在调查的121座园亭中,四角形平面应用最多,占48.76%,其次为六角形和圆形平面,分别占调查总数的15.70%和14.05%,组合亭占9.09%,包括钢构架拉膜亭在内的一些现代新型园亭为不规则平面形状,占比为5.79%. 八角形和三角形平面的园亭较少,分别占调查总数的4.13%和2.48%(图 1).

四角形平面的应用频率远高于其他平面形式,很大程度上是因为四角形园亭构造简单,且体量适宜,易于与各种园林环境结合,能给人以朴实、稳定的心理感受[4]. 相比之下,三角形园亭体量过小,实用性较差,而八角形园亭由于其结构相对复杂,体量较大,不容易与周围环境取得协调,故较少应用.

-

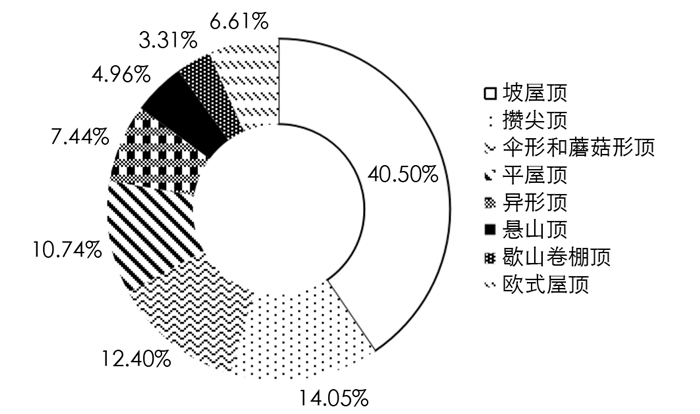

“凡屋有三分”,即台基、屋身和屋顶三部分,由于园亭的台基比较简单,屋身又往往四面凌空,只有屋顶的视觉形象最为突出[5]. 根据调查,哈尔滨城市公园坡屋顶的园亭应用最多,占调查总数的40.50%,其次是攒尖顶,占14.05%;其他屋顶形式及占比分别为:伞形和蘑菇形顶12.40%;平屋顶10.74%;异形顶7.44%;歇山顶4.96%;悬山卷棚顶3.31%;欧式屋顶6.61%,包括半球体、扁球体、四角伞体和四角鼓体屋顶(图 2).

在所有屋顶形式中坡屋顶应用最为普遍,一方面与哈尔滨市寒地气候特征有关,坡屋面更有利于冬季积雪的排除. 另一方面,坡屋顶大部分是由传统攒尖顶形式简化而来的,而在传统园亭中,攒尖顶的应用是最为广泛的[6].

-

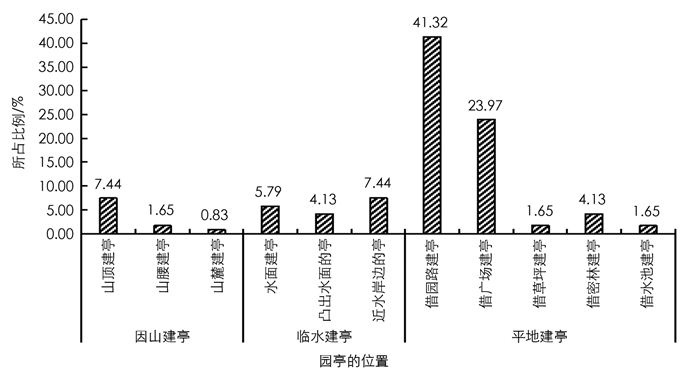

计成在《园冶》中写到“花间隐榭,水际安亭. 惟亭榭祇隐花间,亭胡拘水际……安亭有式,基立无凭”,强调了建亭选址的灵活性[7]. 哈尔滨城市公园以平地建亭居多,占72.72%以上,其次是临水而建的园亭,占17.36%,因山而建的园亭最少,占9.92%.

平地建亭主要包含以下4种情况:①借园路建亭,占比为41.32%,包括紧临园路、略离开园路和园路交叉口的园亭;②借广场建亭,占比为23.97%,其中有位于广场中央的,也有建于广场边缘的;③借密林建亭,占比为4.13%;④借草坪建亭和借水池建亭,均占1.65%. 可见,平地建亭多与园路、广场结合,方便游人到达和使用.

临水建亭具体包括3种情况:①近水岸边的园亭,占比为7.44%;②凸出水面的园亭,占比为4.13%;③水面建亭,占比为5.79%.

因山建亭多位于山顶,占调查总数的7.44%,位于山腰和山麓的园亭,分别占1.65%和0.83%(图 3).

-

不论在何处建亭,都必须翼以花木而不使之孤立[8]. 调查发现,哈尔滨城市公园亭旁的植物配置形式以丛植和群植为主,多为乔-灌两层结构结构或乔木、灌木的单层结构. 据统计,亭旁植物共64种,隶属于29科51属. 其中应用频度较高的植物仅有3种,占5%;应用频度一般的有7种,占11%;应用频度较低的有15种,占23%;偶尔应用的植物有39种,占61%(表 3).

由此可见,虽然园亭周边应用的植物共有60余种,但最常用的还是城市绿化常见的家榆(Ulmus pumila)、旱柳(Salix matsudana)和丁香(Syringa wolfii),许多景观效果好的乡土树种没有得到广泛应用,市民喜闻乐见的草本花卉应用频率几乎都在5%以下,导致了亭旁植物景观单调、雷同的现象.

-

在被调查的园亭中,设有坐椅的园亭共计73座,占60%;同时设有桌、椅的园亭共27座,占22%. 坐椅高度多在40~60 cm之间,有个别坐椅的高度小于30 cm或高于65 cm,舒适度较差. 坐椅宽度(或圆形坐凳的直径)多在30~60 cm之间,少数坐椅宽度小于30 cm. 坐椅的材质以木质、石质和钢筋混凝土为主,也有少数坐椅采用了金属材料.

从调查结果可见,哈尔滨城市公园尚有许多园亭没有设置桌、椅设施,实用性较差;少数坐椅尺寸不适宜,或采用了导热系数较大的石材和混凝土材料,冬季十分冰冷,很大程度上影响了园亭的使用.

-

向公园中18周岁以上游客随机发放调查问卷,共发放问卷300份,回收有效问卷294份,有效率98%. 受访者中,男性占49.66%,女性占50.34%,男女比例接近1∶1.

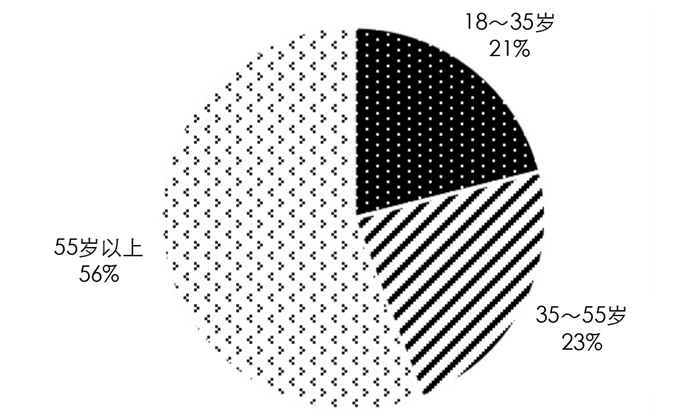

结果表明,公园中55岁以上的游客居多,占总受访人数的56%,他们多数是退休市民. 年龄在18~35岁之间的游客占23%,35~55岁之间的中年游客占21%(图 4).

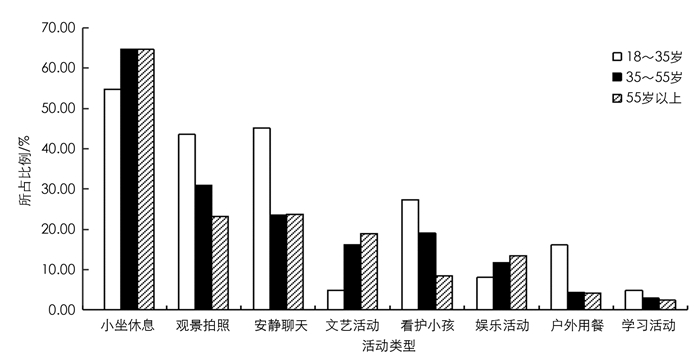

通过对问题“您通常在园亭中从事何种活动,或希望在园亭中从事何种活动”的调查结果进行统计分析可知:在园亭内小坐休息、观景拍照和安静聊天是不同年龄游客的普遍需求;18~35岁和35~55岁群体中,分别有超过20%的游客表示会在园亭内看护小孩;35~55岁和55岁以上的群体中,分别有近20%的游客希望在亭内跟朋友下棋、唱歌或者弹奏乐器(图 5). 由此可见,为了满足游客多样化的休闲活动需求,园亭需要具备舒适的坐憩条件、有足够的空间大小,同时,应避免在亭旁种植有毒、有刺的植物,确保园亭及周边环境的安全性.

3.1. 园亭数量与规模特征

3.2. 园亭的形式特征分析

3.2.1. 平面形式

3.2.2. 立面形式

3.3. 园亭的选址特征分析

3.4. 园亭周围植物配置特征分析

3.5. 亭内桌、椅设置情况分析

3.6. 园亭使用者的行为需求分析

-

研究发现哈尔滨城市公园的园亭存在以下不足:①园亭的建筑形式千篇一律,缺乏美感和和创新,不能彰显城市特色;②园亭周围的植物景观雷同、植物品种单一,许多观赏效果好的乡土植物没有得到广泛应用;③普遍忽视文化内涵的表达和景观意境的营造;④园亭应用的数量和规模总体偏少,部分园亭的使用功能有待完善.

-

1) 园亭作为园林中的点景建筑,其自身的观赏性十分重要. 建议哈尔滨的城市公园减少蘑菇亭、伞亭的应用,增加造型新颖、观赏性强,具有时代特征的园亭.

2) 园亭的建筑形式应符合当地的自然气候条件. 哈尔滨是一座典型的寒地城市,因此,园亭在色彩方面应尽量选用暖色系,从视觉上缓解寒冷的感受;屋顶形式方面,考虑冬季积雪问题,尽量减少平屋顶的使用[9-10].

3) 哈尔滨曾在被动开放的历史背景下,吸收了来自西方、俄罗斯、日本的先进建筑文化,形成了带有浓厚异域风情的建筑风格. 园亭作为建筑的一种类型,设计时应以中国传统建筑文化为基础,融合欧式建筑元素,彰显哈尔滨市地域独特性[11].

-

1) 增加开花树种、彩叶树种的应用频率,丰富植物景观季相变化,提高景观观赏性. 可选择的开花树种有:山杏、山梨、京桃、连翘、榆叶梅、绣线菊、黄刺玫、珍珠梅、海棠、山荆子和文冠果等. 彩叶树种有:金叶榆、紫叶稠李、紫叶李、白桦、色木槭和茶条槭等.

2) 适当增加草本花卉、地被植物的应用,丰富景观立面层次[12]. 可以多选用观赏性强、养护管理方便的多年生宿根花卉,如紫松果菊、芍药、射干、马蔺、假龙头、蓝花鼠尾草和二月兰等,在临水岸边可种植千屈菜和菖蒲等喜湿的花卉,丰富水岸景观. 重点选用适合雪地造景的乡土植物,突出寒地景观特色. 红皮云杉、白扦云杉、杜松、樟子松和黑皮油松等常绿树种,不仅能为冬季增添生机,还能存积白雪;接骨木、桃叶卫矛、金银忍冬、百花花楸和鸡树条荚蒾等,冬季有殷红的果实宿存;红瑞木、偃伏莱木和山桃稠李等植物的枝杆色彩鲜艳,选用这些植物可以丰富冬季景观色彩.

-

1) 满足游客小坐休息的基本需求. 对于游客量较多的城市公园,应适当增加园亭数量;对于目前尚不具备休息功能的园亭,应根据实际需要完善亭内桌、椅设施.

2) 提高园亭的坐憩舒适度,延长游客停留的时间. 根据人体工程学,通常坐椅的高度在40~45 cm之间,宽度在45 cm左右最为舒适. 此外,由于哈尔滨冬季漫长寒冷,坐椅材料尽量采用导热系数较小的木材或树脂材料,减少大理石、混凝土等材料的使用.

3) 扩大亭内空间尺度,为游客多样化的行为活动提供足够的空间[13]. 可以在人流量大、空间充足的场地适当设置一些组合亭,以满足中、老年游客在亭内举办团体文艺活动的需求.

-

1) 文化内涵可以理解为以园亭为载体传达知识、信仰、观念、道德、文学、艺术和习惯等信息. 悬挂匾额楹联是表达文化内涵的重要途径,《红楼梦》中就曾讲到“若大景致,若干亭榭,无字标题,任是花柳山水,也断不能生色”. 此外,附在园亭内的坐凳、栏杆、窗、雕像、流杯渠、井和泉都能引发游人的思考、联想和情感共鸣,获得一种精神上的审美享受[14].

2) 借山水环境和周围的植物配置来营造景观意境. 山顶建亭,便于极目远眺,使人产生“唯有此亭无一物,坐观万景得天全”的心胸开阔之感;临水建亭,波光粼粼的水面和朦胧的倒影,使人联想到“绿盖红妆锦绣乡,虚亭面面纳湖光”的优美与静谧;平地建亭,可借花木的姿态、色彩、香味、声响或品性,点明建亭构景的主题,抒发情感. 如:“待霜亭”以桔林所辅,寓意“霜降桔红”;“雪香云蔚亭”以梅构景,表达造园者对高洁、清逸的精神境界的追求.

4.1. 问题

4.2. 建议

4.2.1. 精心设计园亭造型,彰显地域特色

4.2.2. 增加植物品种,丰富园亭景观季相变化

4.2.3. 以人为本,增加园亭规模、完善园亭使用功能

4.2.4. 注重文化内涵的表达和景观意境的营造

-

园亭是中国园林历史发展长河中一颗璀璨的明珠,也是现代城市公园中最常应用的一种园林建筑,对于提升城市公园品质和彰显城市特色具有不可替代的重要作用. 然而,目前城市公园园亭应用的数量与规模还比较少,在观赏性、文化性和实用性等方面尚有许多不足,期望今后相关学者和从业人员能给予园亭景观更多的重视,营造出能更好地延续历史文脉、反映时代特征、彰显地域特色,同时满足人们物质和精神需要的园亭景观.

DownLoad:

DownLoad: