-

甘薯藤蔓不仅生物产量高,而且营养丰富和饲用价值高[1],是重庆、四川等地生猪、山羊、奶牛等畜牧家禽的重要饲料来源[2]. 然而,藤蔓顶端生长点及其以下长10~15 cm节段的叶片、叶柄与茎即茎尖[3](重庆等地区又称苕尖)由于具有质地鲜嫩、无苦涩味和适口性好等特点,在中国、日本、朝鲜、韩国和东南亚地区用作蔬菜[4]. 甘薯茎尖不仅蛋白质、膳食纤维、多种维生素以及矿物质等营养成分丰富,优于其他普通蔬菜[5-7],而且还富含黄酮、绿原酸、多酚等一类具有抗氧化活性、抗肿瘤、降血糖、保持心血管健康等多种生理保障功能的活性物质[6-10]. 因此,叶菜型甘薯新品种的选育及其推广成为甘薯产业化的重要方向之一[11].

黄酮类化合物是一类以游离体或糖苷的形式广泛存在于植物中的最常见的色素物质,仅次于叶绿素和类胡萝卜素[12]. 对于甘薯茎尖中总黄酮的研究近年来主要集中在提取工艺的优化[13]、不同部位质量分数的测定[14]、抗氧化活性能力[15]等方面. 关于不同品种的叶菜型甘薯茎尖及其叶片、叶柄和茎3个部位的总黄酮质量分数在采收期间的稳定性分析尚未见到报道. 本文测定了10个叶菜型甘薯品种两个年度共12个采收期茎尖及其叶片、叶柄和茎3个部位的总黄酮质量分数,并分析和评价了其在品种间的差异与在采收期间的稳定性,为叶菜型品种的推广利用提供参考.

HTML

-

本文供试材料来自2018-2019年全国叶菜型新品种联合鉴定重庆点,供试材料(品种)的编号、名称及其选育单位见表 1,其中福薯7-6为对照品种.

-

两年实验地点均设在西南大学合川实验农场基地,前茬均为空闲地,砂壤土. 实验地翻耕后施用N∶P∶K为17∶9∶23的复合肥750 kg/hm2,畦作. 两年均采取完全随机区组排列,3次重复. 每小区面积4.2 m2,种植6行,行距30 cm,株距20 cm,90株/小区,折合密度214 286株/hm2. 2018年、2019年分别于6月16日、6月20日栽插,7月15日、7月20日首次采收茎尖,其后每间隔10 d再次采收,于9月3日、9月8日结束采收,每年均累积采收6次.

-

每次采收并测定小区茎尖质量后,充分混匀采得的茎尖,随机取样30株,用剪刀将茎尖的叶片、叶柄和茎分离,分别称鲜质量,切细后分别装入纸袋,置于60℃烘干至恒质量后称干质量,再将烘干的样品粉碎,过100目筛得到干样,密封低温保存,待测. 所有采收期样品制备齐全后,统一集中测定.

-

精密称取120 ℃烘干至恒质量的芦丁标准品10.00 mg,用70%的乙醇溶解,定容于50 mL容量瓶中,摇匀,得到质量浓度为0.2 mg/mL的标准溶液. 精确吸取芦丁标准溶液0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,2.4,2.8 mL于10 mL容量瓶中,加入70%的乙醇溶液稀释至5.0 mL,加入5%的NaNO2溶液0.4 mL,摇匀,静置6 min后加入10%的Al(NO3)3溶液0.4 mL,摇匀,静置6 min,再加入4.3%的NaOH溶液4.0 mL,使用70%的乙醇溶液定容至刻度线,摇匀,放置15 min,以空白试剂为参比液,用紫外分光光度计在502 nm波长处测定吸光度(全波长扫描在502 nm波长处有最大吸收峰),以反应体系里芦丁质量浓度(X)为横坐标,吸光度(Y)为纵坐标,绘制标准曲线,得到线性回归方程为Y=13.197 X-0.001 6,R2=0.999 8.

-

参照郑丽等[13]报道的总黄酮的提取工艺流程并进行正交优化实验,得到的提取条件:乙醇浓度为70%,提取温度为70 ℃,超声时间为60 min,料液比为1∶50. 准确称取样品干粉0.200 0 g于50 mL离心管中,10 mL石油醚脱脂3次,干燥挥发掉石油醚后,加入10 mL 70%的乙醇提取液浸泡18 h,70 ℃超声波提取60 min,高速离心(5 000 r/min,10 min),吸取上清液于容量瓶中(叶片于50 mL容量瓶中,叶柄和茎于25 mL容量瓶中),重复提取2次,合并上清液并用70%的乙醇提取液定容至刻度线,得总黄酮提取待测液.

总黄酮质量分数测定参照《中国药典》中报道的硝酸铝显色法[16-17]. 取1.0 mL待测液于10 mL的容量瓶中,加入4.0 mL 70%的乙醇,其余步骤同标准曲线制作方法. 茎尖叶片、叶柄和茎3个部位的鲜基总黄酮质量分数(A)按照下列公式计算:

式中,C为反应体系里总黄酮质量浓度(mg/mL),由标准曲线回归方程计算得出;10为反应体系总体积;V1为提取液定容体积(mL),本文中叶片的V1=50 mL,叶柄和茎的V1=25 mL;V2为吸取待测液体积(mL),V2=1.0 mL;m为称取样品干样质量(g),m=0.200 0 g;M为样品中干物质质量分数(%).

茎尖总黄酮质量分数为叶片、叶柄和茎各自的总黄酮质量分数与其占茎尖总鲜质量比例之积的和.

-

本文在运用Microsoft Excel 2016软件对数据进行初步处理的基础上,把10个品种每年的6次“采收期(代表符号P)”类比为品种区域实验中的“地点”,采用DPS v 9.50(Data Processing System v9.50)软件中“有重复AMMI模型”菜单[18-20]对10个品种6次采收期的总黄酮质量分数进行方差分析与采收期间的稳定性分析.

1.1. 供试材料

1.2. 田间试验设计及其概况

1.3. 取样及其样品制备

1.4. 芦丁标准曲线的绘制及样品总黄酮质量分数的测定

1.4.1. 芦丁标准曲线的绘制

1.4.2. 总黄酮的提取与质量分数测定

1.5. 数据分析

-

应用AMMI模型分别对2018年和2019年的品种、采收期二因素进行方差分析,结果表明(数据略):无论叶片、叶柄、茎还是茎尖整体,总黄酮质量分数在品种间与采收期间差异均有统计学意义. 品种与采收期的互作效应对2018年叶柄和2019年叶片和茎尖整体的总黄酮质量分数影响无统计学意义,其余情形下品种与采收期间的互作效应对总黄酮质量分数影响有统计学意义.

就品种间、采收期间以及品种与采收期间交互作用的平方和占处理总平方和的比例(表 2)而言,无论是2018年还是2019年,品种与采收期间交互作用的变异平方和占整个处理平方和的比例均较小,而品种间和采收期间两个因素的比例相对较大,2018年品种的处理效应较大,2019年采收期的处理效应较大.

应用DPS区域实验模块下的3因素方差分析方法得到的结果表明:两年实验在总体上,无论是茎尖整体,还是茎尖的叶片、叶柄和茎3个部位,对总黄酮质量分数影响的主效应大小依次为年份、采收期、品种,差异有统计学意义. 二因素互作效应大小依次是年份与采收期、年份与品种、采收期与品种,差异有统计学意义. 除开叶片的总黄酮质量分数以外,年份、采收期与品种的3因素互作效应对茎尖、叶柄和茎的总黄酮质量分数影响差异有统计学意义.

-

对两年12个采收期的总黄酮质量分数平均值进行了品种间的Ducan多重比较,结果见表 3. 福菜薯25(Y9)的叶片、茎和茎尖整体的总黄酮质量分数均极显著高于其余9个品种,其叶柄总黄酮质量分数除显著高于薯绿2号(Y5)以外,也均极显著高于其余8个品种. Y2,Y4,Y5,Y6和Y8这5个品种各部位及茎尖整体的总黄酮质量分数在除福菜薯25(Y9)以外的9个品种中相对较高,且这5个品种叶片和茎尖整体的总黄酮质量分数差异无统计学意义. Y5叶柄的总黄酮质量分数显著高于Y2,Y4,Y6和Y8,后4个品种叶柄的总黄酮质量分数之间差异无统计学意义. Y2茎的总黄酮质量分数低于Y4,Y5,Y6和Y8,后4个品种茎的总黄酮质量分数之间差异无统计学意义. Y1,Y3,Y7,Y10这4个品种的茎尖以及各个部位总黄酮质量分数在10个品种中相对较低. 变异系数表明,叶柄和茎的总黄酮质量分数在品种之间差异高于叶片,茎尖和叶片总黄酮质量分数在品种之间的变异系数较为一致.

10个品种叶片对茎尖总黄酮质量分数贡献比例(表 3)的平均值为81.15%,远高于叶柄(8.17%)和茎(10.68%)对茎尖总黄酮质量分数的贡献比例.

-

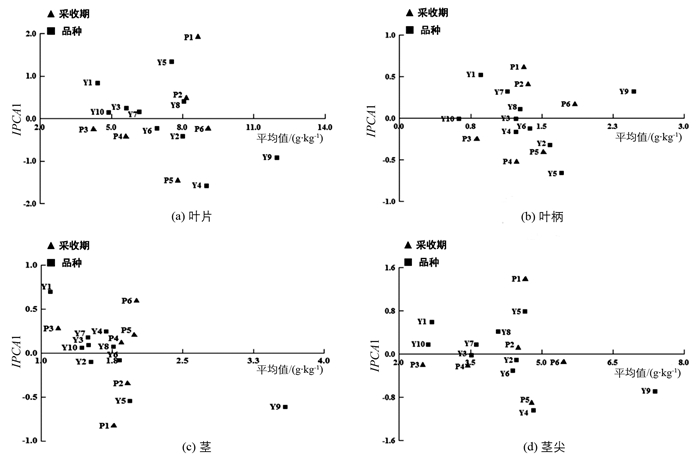

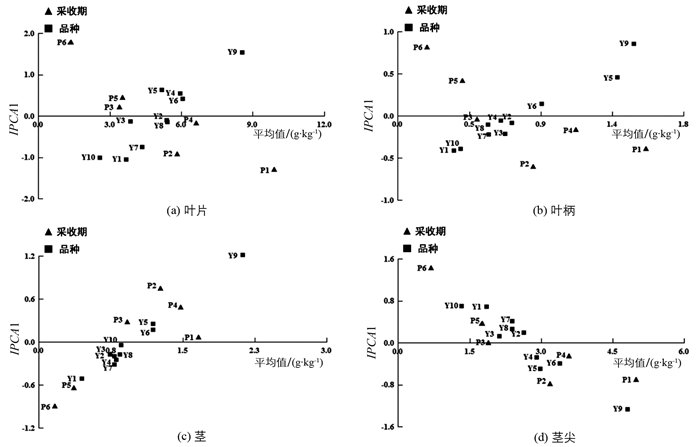

AMMI双标图能直观地反应品种与采收期的交互作用,是分析基因与环境交互作用的有效工具[21]. 以6次采收期的总黄酮质量分数平均值为横坐标,以互作效应主成分分析IPCA1值为纵坐标分别对2018年、2019年总黄酮质量分数采收期的平均值做AMMMI双标图. 图 1和图 2的水平方向上,品种或采收期的离散程度能够表明相应的主效应大小;垂直方向上,IPCA1绝对值越小,表明品种与采收期互作效应越小,说明该品种越稳定. 如果品种与采收期在IPCA1=0水平线为界的同一侧,表明品种与采收期为正交互作用,即采收期对总黄酮质量分数的提高有积极作用;不在同一侧则有负交互作用,即对总黄酮质量分数具有减少效应. 根据各品种与不同采收期的正交互作用,可以确定其适宜的采收期.

图 1、图 2的品种、采收期在水平方向上的离散程度表明:2018年无论是叶片、叶柄、茎还是茎尖,品种分布范围比采收期大,变异来源更多来自基因型变化;而2019年无论是叶片、叶柄、茎还是茎尖,采收期分布范围比品种大,变异来源更多来自环境变化. 在垂直方向上,无论是叶片、叶柄、茎还是茎尖整体,2018年Y3,Y6和Y10的IPCA1绝对值相对较小,稳定性最好,Y2,Y7和Y8的IPCA1绝对值中等,稳定性一般,Y1,Y4,Y5和Y9的IPCA1绝对值相对较大,稳定性最差;2019年Y2,Y3,Y6和Y8的IPCA1绝对值相对较小,稳定性最好,品种Y4,Y7和Y10的IPCA1绝对值中等,稳定性一般,而品种Y1,Y5和Y9的IPCA1绝对值相对较大,稳定性最差. 两年总体而言,Y2,Y3,Y6和Y8总黄酮质量分数的稳定性相对最好,Y1,Y9和Y10的稳定性相对最差. 品种与采收期之间交互作用比较复杂,因品种、部位和年份有差异,既有正交互作用,也有负交互作用.

-

利用AMMI模型的交互效应主成分轴计算出的各品种总黄酮质量分数稳定性参数(Di)值,可以有效地描述总黄酮质量分数在采收期间的稳定性,Di值越小,稳定性越好,反之稳定性越差. 综合10个品种不同部位及其茎尖整体的总黄酮质量分数的稳定性参数Di值及其排序,结果表明:总黄酮质量分数采收期稳定性相对较好的品种分别有Y2,Y3,Y6,Y7和Y8,而Y1,Y4,Y5,Y9和Y10的稳定性参数Di值较大,其稳定性相对较差(表 4).

2.1. 10个品种总黄酮质量分数的方差分析和品种间的多重比较

2.1.1. 总黄酮质量分数的方差分析

2.1.2. 总黄酮质量分数在品种间的比较及茎尖各部位对茎尖总黄酮质量分数的贡献比例

2.2. 10个品种总黄酮质量分数的AMMI双标图分析

2.3. 10个品种总黄酮质量分数的稳定性分析

-

傅玉凡等[14]研究了叶菜型甘薯茎尖总黄酮质量分数在不同品种、部位和采收期的变化,但是对于品种、采收期对总黄酮质量分数的具体影响和质量分数在采收期间的稳定性没有报道. 徐文燕等[22]研究了环境因子对植物黄酮类化合物生物合成的影响,表明光照、降雨、土壤水分等环境因子对于黄酮类成分合成途径相关酶的活性有一定影响,从而影响其合成. 本文运用AMMI二因素方差分析表明:品种、采收期对茎尖总黄酮质量分数均有主效应,且因年份不同而有差异,表明虽然可以筛选出高黄酮质量分数的叶菜型品种,但是由于不同年份和不同采收期之间环境因素的不同而结果不同,因此要注意总黄酮质量分数在年份之间和采收期之间的稳定性问题.

与傅玉凡等[14]、Zhao等[23]研究结果类似,本文10个品种的茎尖3个部位总黄酮质量分数和总黄酮占比由高到低排序均表现为叶片、茎、叶柄,叶片部位对茎尖总黄酮质量分数的贡献比例较高,平均值达到81.15%,同时茎尖以及叶片总黄酮质量分数在品种间的变异系数接近一致,叶片黄酮质量分数和茎尖总黄酮质量分数的AMMI双标图的分布形态类似,茎尖及其叶片总黄酮质量分数相关系数分析差异有统计学意义(r=0.959,Sig.<0.0001). 这些结果表明:叶片对茎尖总黄酮质量分数具有决定性作用,因此,在选育高黄酮叶菜型品种时应当关注叶片质量占比高和叶片黄酮质量分数占比高的品种.

选育出茎尖总黄酮质量分数高且在采收期间又比较稳定的品种有利于叶菜型甘薯品种的种植和开发利用. 本文借鉴DPS数据处理软件中基于AMMI模型对新品种区域实验产量丰产性、稳定性和适宜地区综合评价的方法,对10个品种茎尖及其各部位总黄酮质量分数的高低和稳定性进行了分析和综合评价,结果表明:广菜薯7号(Y2)、海大7798(Y6)和黔菜薯8号(Y8)属于总黄酮质量分数高且稳定性好的品种.

DownLoad:

DownLoad: