HTML

-

如今,城市空间对文化及审美的需求增加,公共艺术成为当代潮流,伴随技术进步,它不断衍生出新的形态与机制,这些变化体现了公共艺术的包容性与延展性,也吸引着一批又一批学者对其内涵进行解读研究。“公共艺术”作为由西方引进的现代艺术概念,根据中国知网的全文检索,研究“公共艺术”的中文文献,在2000年前后才开始发展起来,从2000年文献数量的两位数到2006年突破1 000篇,并在2014年之后保持在每年3 000篇以上。

近年来,国内学界对公共艺术的研究有了较深入的进展,结合科技发展的背景,关于数字介入公共艺术的讨论成为热门话题。张炯炯认为:“作为交互性与开放性的媒介,公共艺术的新媒体形态构建了当代城市文化的对话界面,具有引导环境感知与情感效应的作用。公共空间中的多元化主体由此获得新的体验,并生发出情感与思想的交流,共同创造着公共艺术的当代意义。”[1]郑靖通过梳理公共艺术的多种新型媒介,“结合东西方哲学、社会心理学等领域对传统及当代艺术创作中的非物质性进行系统梳理,继而探究科艺融合的多媒体时代公共艺术的更多可能性”[2]。胡蓓蕾提出数字化使得公共艺术对于大众更具吸引力,能增强互动性,同时引起大众对公共艺术和数字技术的思考[3]。张钟萄指出,在网络空间的公共艺术受到大数据资本的裹挟,仍然存在着不平等,在后疫情时代,各个领域受到的影响不言而喻,数字技术在此阶段给公共艺术带来的变化也加深了[4-5]。张羽洁列举了疫情期间公共艺术的种种案例,说明了公共艺术在特殊时期的社会责任[6]。张婷通过人类的“缺席”意识到“公共艺术正追随数字技术进入一种全新有效的脑部空间,人们得以实时获取同一种基于公共事件或者创作行为而传递出来的交互信息”[7]。潘鹏程通过不同案例分析了虚拟空间中的公共艺术如何给观众带来参与感[8]。张鹏程阐释了疫情期间公共艺术转向半空间及网络空间,无论哪种空间“公共艺术都在试图打破传统形态下特定场域和特定对话的限制,消解艺术和公众的距离感,带来全新的情感体验”[9]。

与此同时,虚拟空间的相关理论也在不断发展。徐毅文等认为,物理空间与虚拟空间二重交叠造成了私人空间与公共空间之间的模糊,“私人领域的面貌将被按照公共领域的意愿塑造出来”[10],削弱了个体的独立性。徐苗等以重庆三峡广场的例证说明,传统城市空间设计无法满足当代社会的数字化属性,使得传统的社交生活面临危机[11]。

通过文献梳理发现,疫情前大部分涉及公共艺术与科技的文章都重点关注公共艺术的新媒体形态,但新媒体公共艺术仍然依存于实体空间。疫情后学界开始探讨虚拟空间给公共艺术带来的变化,众多论文以案例说明为主,缺乏对现象的深入和系统的剖析。上述张鹏程的研究与本文拟探讨的问题较为相近,但侧重点不同。本文更加关注虚拟空间作为公共艺术的载体所引发的一系列变化:第一,需要说明为什么公共艺术概念中的空间会不断变化,它的概念和它的实体分别经历了什么样的变化; 第二,在公共艺术转向新空间后,如何与其最重要的参与者——公众进行互动,实现参与感; 第三,尝试说明这种虚拟空间的公共艺术目前存在的问题; 第四,试图通过对问题的剖析,提出对实际应用具有建设性的意见。本文依据这一逻辑线索,通过对“公共艺术”“空间”两个基本概念的梳理,试图为虚拟空间的公共艺术发展提供一个不同的思考角度。

-

1960年代,美国以国家艺术基金会的名义实施了“公共艺术计划”(Arts in Public Place Program),这项计划可作为“公共艺术”概念的发端。项目的中文翻译“公共艺术”一词已与当代“公共艺术”概念的名称一致,但其英文名称“Arts in Public Place”直译为中文则是“在公共空间的艺术”,与现有“公共艺术”概念存在一定差异,它更强调作品的场域特征,即更注重公共艺术处于开放空间的场所特性,而对艺术创作本身则并无限制。“公共艺术”概念的产生是对传统视觉艺术固有的“博物馆”“美术馆”展览模式的颠覆,将艺术从原有的空间中解放出来,其本质是空间的转向。1989年,由于影响到附近人群的日常出行,横亘在纽约联邦广场上的大型生铁雕塑《倾斜的弧》被拆除,引起了关于“艺术家主体性、作品艺术性是否应凌驾于公共意愿之上”的广泛讨论。这一事件标志着“公共艺术”中“公共性”的胜出。

至此,“公共艺术”的概念开始更加强调作品所面向的公众,公众的参与已成为作品不容忽视的环节。随着城市化进程高速发展,作为城市形象的提升手段以及乡村振兴的发展方向,公共艺术与场域、文化背景的结合越来越紧密,“在地性”成为“公共艺术”概念的重要组成部分。1991年,苏珊·雷西(Suzanne Lacy)提出“新类型公共艺术”概念,更加关注作品所引发的社会议题。从创作媒介看,新类型公共艺术更侧重于“去物质化”的媒介,包括公众对话、社会关系,乃至传统雕塑材料之外的媒介[12]。此时的“公共艺术”并不是一个固定概念,它随着社会的变迁经历着动态发展,而在现阶段则以艺术介入公众领域进而引起公众的思考为主要目的。让公共艺术的“公共性”从所处空间的公共性转向作品母题的公共性,正如翁建青所说:“在世界性的当代文化语境中,公共艺术所担负的文化和历史使命已不再仅仅是传统意义上的审美形式的变革及精英式的审美经验的说教,而是作为公共领域之文化观念及问题的交流和服务于公共社会生活需求的当代艺术方式。”[13]

随着信息技术的飞速发展,数字时代到来,网络空间所搭建的虚拟世界成为人们日常交流的另一个重要平台。艺术的呈现方式开始由传统物质实体拓展到由数据搭载的虚拟空间,网络社区为公共艺术打开了新的呈现空间。特别是新冠疫情以来,更是加速了艺术在虚拟空间的发展。在各类艺术机构之间,国际大型拍卖行苏富比、佳士得等开始重视网络竞拍及线上视频推广; 博物馆、蓝筹画廊也开始推行线上展览。疫情期间,艺术家们通过社交媒体、网络游戏等网络公共平台进行创作。

在此之前,线上的呈现方式虽然一直存在,但行为惯性使大部分艺术爱好者仍然偏好线下观看。这种偏好是由艺术品自身的性质所决定的。首先,艺术品的体量、材料、色彩等物质实体要素需要亲身体验才能获得最直观真实的感受,将一定体量的艺术品限制于屏幕的方寸之间,会削弱艺术品本身的感染力,转化在照片中的不同材质隔着屏幕变得难辨彼此,面对艺术品本身与面对艺术品的高清图片会产生完全不同的体验; 其次,艺术品高昂的价格决定了购买前爱好者的谨慎; 最后,艺术机构为了强调参与感、制造氛围感、激发人们对艺术想象的目的,也限制了艺术的线上发展。在传统观看方式的影响下,疫情之前发达的网络技术仍难以撼动实体艺术行业的根基。但疫情期间,大量的观众转变了原有的观看模式,迅速适应了新方式,在虚拟空间寻找新的观看渠道。此时,曾经强调观看在场性的公共艺术,面对空无一人的街巷只能妥协,并开始在线上寻找新的展示方式。公共艺术转移到虚拟空间之后,发生了以下几方面的改变:第一,数字化的参与过程:不同于在现实空间中参观公共艺术,参观者不会留下非自愿性的参观记录,网民在虚拟空间观看作品会被互联网记录下来,对作品的评论也转化为以转发、评论为主的社交媒体传播模式,面对作品时观众的主体性增强了。第二,虚拟的在地性:依托于物理空间进行创作的公共艺术重视对在地元素的提取和场域特质的利用,当其承载空间转为线上平台时,曾经的在地性逐渐被削弱,转而强调的是对平台特性与操作方式的考量。第三,作品的数字化:线上公共艺术作品无论呈现形式是视频、图像、音频还是其他,其创作工具已超越实体,由数字代码构成。与传统艺术作品的所见即所得不同,其语言与作品形态完全脱离,存在语言的转码。

当公共艺术这一概念首次出现时,是否有人曾预料到它会摆脱物质实体的承载,以代码的形式在虚拟空间延续呢?在此阶段,线上的艺术呈现形式是对传统“公共艺术”展示模式的又一次颠覆,公共艺术的空间概念为什么会发生变化呢?

-

公共艺术概念的提出,基于社会生产力的发展所导致的空间认知改变及人与空间关系认知改变两个方面。西方哲学的“空间”概念,由形而上学的空间本体论逐渐转变为“主体-身体”的实践论。形而上学的空间理论在古希腊时期产生,亚里士多德的“物理空间”理论将空间比作容器,可以说空间既独立于物体存在,又必须在与物体发生关联后才能界定。在亚里士多德的理论中,把空间划分为“共有空间”与“特有空间”两种不同形式,意图从不同的空间中总结出普遍性。康德将认识论与空间理论结合起来,从而使“空间不再被看作独立于人类认识之外的客观对象,而被当作内在于人类认识之中的感性直观形式”[14]。18世纪以来,欧洲哲学家将经验主义纳入空间考量,从身体入手深入探究人与空间的关系,海德格尔开辟了认识空间的新理论,认为自身的存在是理解空间的根本,空间与人的关系的讨论从相互独立逐渐走向从人类认识及存在角度的依存关系入手。

1970年代,随着资本主义的扩张,马克思主义社会空间理论将空间哲学带入了新的阶段,开始将社会生产纳入对空间的讨论,空间成为人类生产的总集合。列斐伏尔《空间的生产》对马克思主义空间理论中资本、空间和权利的关系进行了剖析,空间变成社会空间,而社会空间是社会历史的产物,也是权力和资本的载体。“空间既是某种结构化的社会秩序,是社会权力秩序的空间隐喻,同时又是社会关系重组与社会秩序的一个实践建构的过程。”[15]

空间的内涵在哲学家的思辨与社会发展中早已脱离了物理框架而成为一个文化概念,空间这个“容器”容纳了文化背景、权力对抗等隐喻。“公共空间”(public space)在“空间”范畴中是向所有人开放的空间,承载当代社会国家与民众之间的权力关系。与之相近的另一个词语是“公共领域”(public sphere),在牛津词典中的解释“一般被认为是普遍表达观点,讨论关注的问题,集思广益的社交场所”[16]。“公共领域”在“公共空间”的基础上,引入了人的活动,更强调在“公共空间”中人的行为,将“公共空间”转化为一个社交场所,从而建构起“空间”“公共空间”“公共领域”三个概念层层递进的系统结构。一般情况下,在对“公共艺术”进行讨论时,由于公众的参与,常常使用“公共领域”这一概念。

提到公共领域,汉娜·阿伦特是一个绕不开的重要人物,她提出私人领域实现的是人的“动物性”,而人存在的价值之本质体现则是在公共领域构成人与人之间的关系,从而建立公共关系,成为社会的一部分。她在《公共领域和私人领域》中提出人类活动与周围的环境是互相依存的,“人的活动创造了环境(如制造品),照应着环境(如耕地),通过组织建立起环境(如政治公共体)”[17]。受到阿伦特的影响,德国新法兰克福学派代表学者尤尔根·哈贝马斯在《公共领域的结构转型》中指出,曾经以文学和艺术批评为主要特征的公共领域逐渐政治化,加之公共舆论的自由与繁荣,公共领域逐渐开始具备政治功能,“公共性过去是代表者表明立场所确定的,并且通过永恒的传统象征符号而一直得到保障,而今,公共性必须依靠精心策划和具体事例来人为地加以制造”[18],他在这里尖锐地指出了西方近现代政治中少数利益集团对公共性的操控及公共性存在的危机。

空间理论的发展帮助社会构建起对公共艺术更加全面的认知。“当代世界的公共领域一直经历着根本的变化:首先,跟随商业化的发展,公共的边界超出了资产阶级的范围,公共领域因而失去了它的排他性。过去被推入到私人领域的冲突现在进入了公共领域; 公共领域逐渐成为一个利益调节的场所; 群体需求不能指望从自我调节的市场中获得满足,转而倾向于国家调节。”[19]当公共领域成为利益调节的场所,其公共性便开始向权力和资本方倾斜,因此,放置于公共空间的公共艺术,为了抵抗自身公共性的丧失,避免成为单边价值传递的工具,在其发展过程中就不断寻找新的解决方案,虚拟空间就是其中之一。

-

城市空间的构成由物理空间逐渐变为物理空间与虚拟空间相结合的“杂交空间”,现实与虚拟之间的边界越来越模糊。例如,现在城市中的人们往往通过智能导航系统来定位位置,虽身处实体建筑与景观之间但并不以其为坐标,手机屏幕中的光标才是值得“信任”的向导,使用者在电子地图和实际城市的两个空间中来回穿梭。智能移动终端设备让城市人群在街头行走、公园游玩、餐厅用餐等任何时候都毫不费力地进入网络空间,与虚拟社群交流,网络信号随处可及。用户曾经使用电脑设备登录网站的体验感与现在通过移动设备上网完全不同,相比于在PC端连接网络、输入网址并点击登陆的过程,在移动端仅仅只需要点开应用即开始运行网络,连接网络的程序大大简化,联网过程在移动端走到了“幕后”,登录网络的形式感被抹去后,人们只有在没有信号的时候才会记起网络的存在。这种无意识使得人们对线上与线下空间不再刻意区分。

杂交空间不仅混杂了线上与线下空间,也混杂了私人与公共空间。待在家里使用网络的用户在网络公开平台发表言论,看似日常的行为通过端口将以往泾渭分明的私人空间和公共空间连接到一起。当今一个很常见的网络现象是:网民常常上传自己在家中房间的自拍,个人房间这种曾经只有亲朋好友可以进入的空间,如今经由自我曝光呈现在网络世界之中。“当我们置身于‘数码(或曰数字)资本主义’(digital capitalism)的语境时,这些现象却恰好符合、乃至顺应了它的生产机制:数字资本主义一改先前以物质生产工具和强制性生产关系为基础的生产模式,在主张更自由、更真实和更自主的时代氛围下,让广大用户自愿‘参与’,甚至无时无刻不在鼓励他们自我表现,上传私人数据,为其提供生产资料。”[5]这种私人与公共空间的交织是网络信息时代个人对表达的诉求。这种表达诉求的增长,除了被市场催生的自我意识外,还有一个很重要的原因就是公众处于真实公共空间的时间被处于网络公共空间的时间所挤压。由于手机网络的便捷,很多曾经必须通过线下才能完成的事情,现在都可以直接在线上解决,比如网络购物、网络政务等,减少了用户在公共空间活动的时间。随着公众身处公共空间的时间减少,与之对应的是他们对公共事务发表言论的机会变少,要从何处弥补这个缺失呢?通过移动端,将私人空间连接到虚拟的公共空间正是满足了该变化下的诉求。与物理世界中的最大区别在于,对特定主题表示关切的同时,其私人目的与表达并不会被淹没[8]。如今,对于个人来说,空间应该被分为“使用手机时的空间”及“没有使用手机时的空间”,或者说是“纯粹的线下空间”及“杂交空间”,私人空间与公共空间在当下界限已经逐渐模糊。

在数字时代,存在于现实世界的公共艺术的传播展示也受到了线上的干扰,有可能被周围人所忽视。因为智能手机使得人们关注手机而忽略周围的环境,因为当使用手机与日常行为同时发生时,我们的身体常常由肌肉记忆支配,而意识与注意力都集中在手机内容上。我们常常看到在公共场所的行人都各自低头看自己的手机,并不注意身边的事物。虽然公共艺术放置在开放的空间,但由于注意力被转移,公众很容易忽略公共艺术的存在。其次,智能手机的某些功能弱化了观众的欣赏与参与感。随着图像传播的泛化,人们的观看方式越发图像化,当面对公共艺术时,拍照代替了眼睛,对构图的思考打断了对作品深入探究的欲望,公共艺术的启发性大打折扣。

移动设备不仅连接了现实空间与虚拟空间,连接了虚拟空间中的用户,还连接了社交网络。点对点将用户与用户串联成网,形成了网上的社交空间。正如前文所说,人们对自我身处网络与现实的界限越来越不清晰,处在杂交空间中的自我意识并无线上与线下的区别,可以将线上看作是自我连续的表达,不应将线上与线下的观点明确区分开来。当网络成为公众讨论的虚拟场所,为用户提供发表言论的平台,公众意见聚集于此时,我们就可以将它看作新的公共领域。新公共领域产生的动因既有技术原因,还有更深层次的社会原因。正如哈贝马斯所意识到的公共性危机的存在,公共领域作为平衡权力的场所需要在危机中寻找转机。城市中的公共领域形成已久,空间中权力结构早已固化,难以撼动既有的权力体系,去中心化的虚拟空间为公共性的发声提供了出口,成为杂交空间的社会性意涵。“虚拟公共空间打破了社会公共空间中阶层排列结构,不同阶层主体源于‘深层心理感知’,在虚拟公共空间对流、重组、互动。”[20]

科技的进步为虚拟公共空间产生提供了基础条件,虚拟空间的公共艺术发展既是对传统公共艺术的补充,也是对原有的生产机制的革新。目前,国内公共艺术项目方案的选择与实施,仍大多由权力机构单方面决定,一定程度上忽视了公共艺术的参与者——公众视角的重要性,也限制了作品所讨论的社会议题的多元化。当公共艺术转移到虚拟空间时,很大程度减少了作品发布与创作所经历的审核评判,甚至公众参与、评论也会成为艺术作品的一部分,对公共性的实现是一种促进。虚拟空间的公共艺术在既有的权力体系下为自己发声,这个形式的存在本身就是对“公共艺术”定义的回应。

一. 公共艺术所处的空间概念变化

二. 公共艺术所处的空间实体变化

-

2020年疫情期间,由于社交距离的限制,很多艺术创作转移到了线上,通过虚拟空间传达艺术家对这个阶段的思考,打破物理空间的限制,成为这个时期尝试解决社交距离问题的突破口。本文通过对麓湖·A4美术馆组织的《艺术家隔离日志》及Shiny Art善怡艺术组织的“Shiny Art动森艺术祭”两个案例的分析,呈现公共艺术在虚拟空间发展的形貌及其为观众所制造的参与感。

-

麓湖·A4美术馆组织的《艺术家隔离日志》(60 Days of Lockdown)邀请了23个国家的79位艺术家,以居家隔离、网络社交为主题所产生的文字与图像进行反馈,艺术家们以自己的方式与观众分享隔离生活体验及其艺术反思。视频纪录是这个艺术项目的主要形式。项目通过网络这个虚拟空间将在不同地区隔离的人联系起来,我们既受社交距离的限制,又能通过网络实现更远距离的连接。在艺术家Magdalena Cichon的作品《当生命受到威胁,艺术还有用吗?》中,她通过对镜头的叙述,回应着艺术在这个“越来越差”的时代,面对环境污染、经济下行以及疫情时,艺术的作用和意义是什么的问题。艺术家也是普通大众中的一员,他们通过作品来回应现实,视觉艺术既帮助大众将注意力从当下转移,又能够唤起观众的问题意识,得出如今我们比以往任何时候都需要艺术和文化的结论。视频由艺术家的独白与现实生活画面组成,将隔离期间艺术家的个人生活画面展示在观众面前,正如前文所说,艺术家也意识到私人空间与公共空间的边界已难以区分。视频以诉说的形式创造出与观众隔空对话的感觉,增强观众的参与感。艺术家团队“You open a box”的作品《极限社交距离测试,我们在巴黎驻留时,画了很多圈》(见图 1)将视角从私人空间转移到公共空间,他们在开放区域画了7组由内圆和外圆构成的圆圈,称之为“影响之圈”,圆圈的尺寸由法国官方建议的安全距离而定,艺术家们在“影响之圈”里分别独立活动,在社会规定和限制条件下自我赋权。这些圈因为距离的限制,既相互独立,又因为没有物理的阻隔而相互连接,正如疫情期间人们所处的网络环境一样。视频中艺术家无声地在公共场所进行画圈、搬入生活用品、各自生活等活动,由于没有任何解说而引发了观众的好奇心,使得观众有持续观看的兴趣,这个有意或无意形成的形式在观众与视频之间搭起了一座桥梁。

《艺术家隔离日志》将项目通过官网、微博、微信、bilibili、Instagram、YouTube及邮件系统等,以一天一组的方式进行发布。为了扩大作品的传播范围,美术馆在不同的网络平台发布,让不同类型的观众都能够接触到作品。社交平台的一键转发、跨平台转发等功能,让观众成为传播主体,与作品的联系加强,更助力了其传播量呈几何级数增长。该项目按照日历形式每天发布不同的作品,形成一个流动、开放的生态圈。观众可以随时随地通过视频连接观看作品,在这个过程中还可以拖动进度条重复观看,“时间的单向性”也因为虚拟空间的特性而产生了变化,变得可控,观众因此会产生与现实空间完全不同的感受,即在某种程度上让个人成为作品的主导,这样的“主人翁”意识无疑会增强观众的互动体验感。并且,观众在观看过程中可以使用弹幕或留言进行评论,与作品的互动性、参与性增强,虚拟空间的公共艺术通过这样的方式来替代真实空间公共艺术所带来的参与感。相比于下文即将谈到的“动森艺术祭”通过游戏空间的塑造以形象地反映公共艺术的特征,《艺术家隔离日志》的公共性更多地反映在作品所探讨的主题上——疫情之下所有人都经历了同样的居家隔离政策,这个受到全球广泛关注的共同话题能引起大多数浏览者的共鸣,引发大规模的讨论,这也是公共艺术从物质导向转变为行动导向的体现。

-

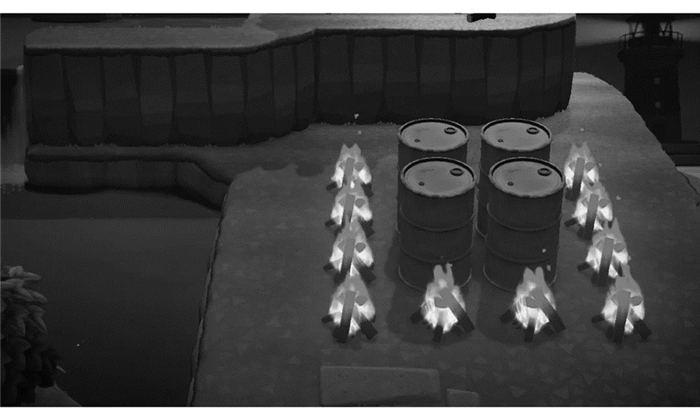

2020年疫情期间,一款任天堂的《集合啦!动物森友会》游戏在全网流行,游戏玩家在游戏中拥有自己的岛屿,在岛上通过种植、采摘、钓鱼、扑蝶等“慢活”方式来打造小岛。基于这个游戏,策展人徐怡琛在她的Shiny Art岛上举办了“Shiny Art动森艺术祭”。在这款游戏的运行机制中,岛上的机场是连接他人与玩家的端口,他人可以通过机场到达这座岛屿,策展人邀请30位艺术家和玩家在她的岛上进行“在地”的公共艺术创作。“游戏世界冲破了现实空间的限制而拥有无限可能性,却也不得不受其‘场域’的限制——每一步操作都被游戏机制所限制,每件作品都需嫁接游戏语言。”[21]在这些公共艺术作品中,可以看到艺术家对自己以往创作理念的线上延伸,也可以看到完全基于游戏创作的全新灵感。艺术家王恩来的作品《汽油桶与火把》(图 2),通过游戏道具中的铁皮汽油桶和火把制造出危险、紧张的场景,绿色汽油桶与红色火把形成鲜明对比,提醒玩家即便是这样的游戏也会出现冲突的场景,更不要说现实生活中随时可能存在危机。铁皮汽油桶也是他曾经创作的真实材料作品《塑料袋,电风扇,射灯,铁皮桶和碎玻璃》所使用过的材料。很多参展的其他艺术家也使用与之前作品同样的图像元素来回应虚拟与真实之间的关系,这些相同的元素对于艺术家来说,就是“现实”的代码。

艺术家龚旭的作品《文明山坡》(图 3)完全基于游戏的地形特点,在虚拟世界实现了现实世界中无法实现的任务——将保存在博物馆里的物品放置在开放空间中,给观众带来“虚拟世界中‘文明收藏家’的自由快感……体会到置身于奇异的‘文明山坡’的空间遐想”[22]。艺术家通过制造的场景为观众提供了观看文物的新的角度,也对现实中的博物馆体制提出了思考。

“Shiny Art动森艺术祭”有赖于游戏中地形所塑造的空间感,将现实中的公共艺术形式转移到线上,让公众可以直观地理解公共艺术转移到虚拟空间的形态。整个展览活动的作品都是从游戏场景出发,利用游戏中的地形、工具和道具,对所在空间进行思考和改造,体现出充分的“在地性”,也是对实体公共艺术的呼应。因为公众以游戏人物身份参与、抵达这个展示场所,通过游戏人物的代入感,能够一定程度还原他们在现实中感受到的公共艺术的空间感。这两点在很多虚拟空间的公共艺术体验中难以实现,并且游戏玩家在操作过程中获得参与感,也是让这个线上策划能够流畅地代入线下公共艺术体验的关键。该线上活动的开幕式在线下举行时,到场的观众使用任天堂手持游戏机switch当场联机上岛看展,成为对杂交空间最恰当的注解。线上展览结束后,策展团队将展览与线下活动相结合,在上海油罐艺术中心组织了线下展览活动,将线上的涂鸦、互动搬到了线下,成功让公共艺术成为连接虚拟空间与真实空间的端口,对于同时参观了线上作品与线下作品的观众来说,增强了他们的体验感。“艺术祭”策展人提出“希望借由在虚拟空间的实践,让更多年轻人能重新审视公共艺术的价值”[23]。最终有超过50万的游戏玩家参与了这个展览,策展人的目的达到了,她利用年轻人喜爱的平台来传递公共艺术的价值,把游戏的趣味性嫁接到严肃的艺术讨论中,游戏形象弱化了欣赏艺术时观众预设的心理门槛,是公共艺术进入虚拟空间的一次有价值的尝试。

-

以上虚拟空间的公共艺术案例,让读者能够更具象地理解虚拟空间呈现公共艺术的面貌,分别展示了虚拟空间公共艺术的不同面向,一个是基于特定平台进行“在地”创作,一个是基于共同话题在不同平台传播,都通过网络平台实现了公共艺术的传播及对现实问题的介入。两者都与观众产生了与以往不同的互动,在物理空间中,身体作为与空间、与公共艺术作品的连接在场,而虚拟空间的公共艺术在失去了身体的“在场”后,通过形式多样的参与感在“脑部空间”形成了新的“在场”。从观众体验角度而言,虚拟空间的公共艺术意图调动听觉、视觉等感官来制造的参与感,弥补了身体感受的缺失。就空间而言,虚拟空间可以是现实空间遇到障碍(如距离、限制等)时的有效替代方案,虚拟空间成为公众对现实问题讨论的新型场所,是公共空间的扩展。但它并不能替代现实空间,因为即便虚拟空间所覆盖的方面越来越广,我们的生存空间仍然依存于实体,生存需求无法摆脱实体而实现。就内容而言,虚拟空间的公共艺术虽然发生在网络上,但它们都对现实问题进行了观照,作品主题都是对社会问题的讨论。因此内容成为虚拟与现实之间的桥梁,让公众通过线上形式参与思考目前现实社会所面对的问题。就生产过程而言,有别于想象中的“自由发挥”,即使是在虚拟空间中也无法摆脱界面、游戏等承载平台的规则与限制,在这一点上,虚拟也成为反映现实的镜子。由此可见,虚拟和现实并不是二元对立的概念,而应是一体两面的,虚拟反映着现实,现实影响着虚拟,两者有机结合能够起到更好的传播作用。笔者十分赞同张若凡所提出的观点,“借新兴科技的支持和人们观念的进步,包括公共艺术在内的艺术创作,得益于不断探索和拓展自身发展的无限可能性,这是人文精神在非物质社会的外化体现”[24]。

一. 线上互动

二. 线上线下联动

三. 虚拟与现实的联系

-

虚拟空间的活动不同于日常生活中的行为所受到的社会道德标准和他人评价的影响,当个人的交流行为隐藏在电子屏幕后,虚拟身份被建构起来。在约束条件相对较少的环境下,网络公民往往认为自己的行为更具自发性,这种自发性带动自主性提升,导致网民在虚拟空间中的“行为”更加大胆。除了行为受到较少限制外,进入虚拟空间的方式相较于实际场景也更加便利,公开网址到达的方式既免去了物理距离的长途跋涉,也减少了时间上的大量消耗,加之智能手机提供了更大的便利,虚拟空间的公共艺术看似比实地的公共艺术更具“群众基础”。但当我们沿着虚拟空间的概念向下探寻时,会发现这一类型公共艺术仍在以下方面存在一定的局限性。

第一是空间可及性的局限性。由于作品呈现在虚拟空间,它的存在依托于网络运行,所以要到达作品“所在空间”既要有上网设备,又要有网络信号,不同于真实存在的公共艺术作品只需要观众到场即可观看,虚拟空间中的作品需要通过媒介观看,缺少任何一个环节的媒介都无法实现观看,线上意味着由直接观看转为间接观看。承载作品的服务器和网络信号一旦出现问题,都会导致作品在虚拟空间难以到达甚至消失。到达方式中每一个环节的增加都会增加作品可及性的风险。艺术作品的传播介质由作品本身转变为屏幕,而作品的物质性被代码消解,数字化的存在形式本身也具有一定的危险性,需要依赖终端及信号的传输。所以,由于网络的普及性让虚拟空间的公共艺术表面上能够更容易被看到,但细想之后发现其虚拟特性在一定程度上削弱了线上公共艺术作品的可及性。

第二是空间所面向人群的局限性。网络信号和设备限制了能够欣赏虚拟空间公共艺术的受众,例如没有设备的人群及没有网络的区域无法接触到。在城市中,电子设备及网络信号随处可见,已成为人们日常生活中无法分割的重要部分。但需要注意的是,真实空间中并不只有城市空间,还有乡村及人迹罕至的空间,这些地区相比于城市,有时甚至无法连接到网络,更不要说接触到虚拟空间的公共艺术,虚拟空间的公共艺术在这样的背景下就略显无病呻吟。除了没有信号以外,设备的运用也限制了参观人群,例如,城市中大量老龄人群并没有使用智能手机,无法上网更无法欣赏线上的公共艺术。在真实空间中的公共艺术虽然比虚拟空间的公共艺术更需要花时间到达,但它所在的开放空间对任何观众都是友好的,无论身份、年龄,只要抵达这个目的地就可以实现。而虚拟空间的公共艺术因为平台、技术、网络的门槛,在创作之初就带有一定的局限性。而且,在网络空间观看并参与公共艺术的人群需自身有很强的自发性,即观众本身就对艺术感兴趣,但一般公共艺术因所处位置会影响到场每一个人的观看。虚拟空间的确为公共艺术的发展提供了更为广阔的空间,拓宽了公共艺术的边界,也丰富了它的可能性。如前所述,线上的网站、平台虽然是面向公众开放,但由于其自身的操作规范被动地变为“有局限的公共性”,使部分人群难以观看。需要说明的是,这个局限性并不是自发的,虚拟空间逐渐成为社会的另一个载体,容纳着不同的声音和观点,成为社会公共空间的外延,当技术手段发展到一定程度后,相信这些由于技术产生的局限性会慢慢被消解。

第三是空间中体感的局限性。观众在观看日常放置于公共空间的公共艺术时,往往会引起观众对作品所处空间的感知,让观众与作品及空间产生关联。因此,在公共艺术中观众的身体参与成为作品的重要组成部分,各自的体积差异与空间组合,从而产生了不同的感受,这样的参观过程调动起了观众的不同感官,加深了观众对作品的印象。所以现实空间中的公共艺术在全面调动观众参与的前提下,能够有效发挥艺术的感染力。观众“参与”虚拟空间的公共艺术时,缺乏原本对周围环境的感知,所观看作品的大小区别仅仅在于屏幕大小。这样的观看感受很容易与日常使用手机时的感受混淆,难以将虚拟空间的公共艺术与该空间的其他信息区分开来,甚至忽略其艺术性。在观看虚拟空间的公共艺术作品时,屏幕将观者从原来的主观参与转变为客观观看,以旁观者的角度来欣赏作品,这与传统公共艺术所激发的主观情感有着本质的区别。

虚拟空间的公共艺术由于依赖网络运行而存在诸多限制,包括对设备和技术的要求、观看人群的限制、参与的感受等。虚拟空间看似十分开放,面向所有人群,但其实自身存在着固有的壁垒,我们无法忽视这些局限性的存在。由于如今线上与线下空间的交融,它本身可以说是对城市公共空间的虚拟延伸,对城市公共空间进行了补充。如果从这个角度看,虚拟空间的公共艺术虽然具有一定的局限性,但它为当代公共艺术的拓展提供了新的途径。

-

公共艺术在不同的社会阶段被赋予了不同的语义内涵,从公共空间的艺术到公共艺术,到服务于城市、乡村等具体空间的公共艺术,再到新类型的公共艺术,唯一不变且越来越被强调的是公共艺术对于公众的启发效用与对公共话题进行关注的意识。公共艺术的“公共性”是与作品共生的,是作品的创作之初即拥有的与公众平等交流的创作目的。它一次又一次地跳出原有既定的框架和空间,正是为了能避开已被固化的价值体系的桎梏,让公众产生更具思考的启发。公共艺术的概念自身既具有反叛性,是艺术对权力体制的抵抗、对当下时代的思考、对公众的责任。当代公共艺术迈向超越传统的艺术本体价值的张扬而趋于对日常生活领域的贡献[25],当艺术被冠上“公共”的前缀而成为“公共艺术”之后,它的重点就应该从对艺术性的追求转移到对公共性的追求。

虚拟空间的公共艺术驱逐了公共艺术“在地”“在场”的必要性,将公共艺术存在的场域从真实延伸到虚拟,不仅扩大了它的物理边界,也是对此概念的深化,这其实是公共艺术这个概念对时代发展进行回应的具体表现,是其在当今时代发展的必然结果。当我们身处的空间中虚拟与现实的界限越来越模糊,线上公共艺术对于线下公共艺术而言,是借由科技技术消解物理距离的途径,通过信息技术实现这一层面的全球化,解决了线下公共艺术关于“到场”的种种困难。虚拟空间还补充了公共艺术的受众群体,艺术家抓住线上空间对网络人群的亲和力,引起游戏人群、年轻群体等对艺术和社会公众话题的关注,培养他们的艺术素养及参与公共事务的公众意识。随着这部分人群逐渐发展为社会建设的中坚力量,会促进社会整体对文化艺术的参与度。也由于更广泛的受众群,作品中现实问题的讨论范围从线下走到线上,能够得到更多关注。虚拟空间的公共艺术与现实场景的公共艺术形成了良性互补。

虚拟空间的公共艺术存在一定的局限性,包括可及性受到网络、设备的限制,仅面向使用网络的人群,缺乏身体与空间的互动。这些局限性是科技发展所带来的,随着信息技术基础建设加强,信号覆盖面扩宽,使用移动互联网设备的用户增多,这种可及性及人群的局限性会减弱。如何对虚拟空间公共艺术的沉浸式体验感进行提升,则可以依靠日渐发达的AR、VR等技术来实现。

面对局限,我们更应该充分意识到虚拟空间与真实空间互动的重要性。首先,从虚拟层面出发,需要在虚拟空间打开一扇与现实相连的窗口,比如使用与现实生活黏性强的物像,关注当下社会讨论度高的话题,在虚拟空间中重塑现实空间,加强二者之间的互动,都可以唤起线上活跃人群对现实的关注; 其次,在现实层面,若虚拟空间的公共艺术能够通过技术手段在现实中实体再现,不仅能帮助网络空间的公众将关注点转移到线下,从而关注到其他公共艺术或公共话题,还能将线下观众吸引到线上,形成相互引流。虚拟空间的公共艺术作品与线下活动结合,拓展公共艺术“全空间”的影响力。与此同时,公共艺术也可以借由虚拟空间实现“去中心化”。若是实体公共艺术的生产过程能够引入线上更广泛、更公平的参与制度,则能让公共艺术更具公共性,虚拟空间自身所具备的去中心化特质将会反哺传统公共艺术。

无论是虚拟空间的公共艺术还是现实空间的公共艺术,我们都应看到其本质有两个方面:一是为了让艺术不受价值评判体系的束缚,人们能够更加自由地评论现象,传递观点; 二是以艺术为媒介,建立公众与这个世界更紧密的联系。在这两者之中,第一点也是为第二点服务的,公众是公共艺术最终的落脚点。艺术的社会化及其公共性的内在要义,也在于使得艺术的实践有助于社会个体的成长和加入社会群体所必要的知识、情感和技能的发展与交流[26]。

DownLoad:

DownLoad: