-

近年来,随着乡村振兴战略及脱贫攻坚工程的实施推进,少数民族特色村寨因其文化生态具有自然脆弱性特点,而使得其乡土人文生态保护面临巨大压力,尤其通过乡村旅游的推动可持续发展面临巨大挑战. 在乡村振兴背景下,少数民族特色村寨乡土景观风貌特色与乡土人文精神逐渐丧失,统一化、标准化的保护手段导致乡村景观风貌趋同,自然环境人工干预过度,公共空间场所精神消失,民俗文化展示不足等现实问题. 目前关于村寨保护的研究主要针对空间特征与分布和影响机理[1-3]、价值保护思路与保护方法[4]、参与式发展的保护途径[5]、整体性保护与振兴发展策略[6]、保护规划技术和方法[7]以及基于区域视角在遗产群落、簇群等区域性遗产保护层面展开了讨论,如区域古迹遗址群落活态保护方法[8]、城市遗产群落整体保护方法[9]、区域历史文化聚落的理论框架、保护范式与保护方法[10]、城乡历史文化聚落的整体性保护方法[11]等. 而对非物质文化景观与物质文化景观之间的关系以及兼顾物质文化景观保护与产业、功能、管理等发展的研究关注较少. 未来需要充分利用乡村振兴战略政策,从物质与非物质文化及文旅产业、市场运营发展层面进一步改善特色村寨人文环境与其相关的产业、运营等环境,提升活力,搭建整合物质文化景观与非物质文化景观整体保护以适应乡村社会经济发展的研究框架. 因此,本研究借鉴关联性的整体保护思路,以村寨文化景观簇群为研究对象,基于少数民族文化多样性保护背景下探究村寨文化景观簇群的活态保护,通过旅游产业的驱动,以完善村寨生产生活功能,改善人居环境,促进文化与产业的共同振兴,推动村寨文化景观簇群可持续发展.

HTML

-

作为文化地理学界的分支学科和核心主题,“文化景观”在20世纪90年代得到了普遍应用[12]. 文化景观是由特定的文化族群在自然景观中创建的样式,它以文化作为动因,以自然地域作为载体,因而文化景观首先是文化作用于自然地域的结果,它在任何特定时期内形成,是构成某一地域特征的自然与人文因素的综合体,它随人类活动的作用而不断变化. 其次,文化景观也是人对自然改造的结果,是文化与空间的完美结合[13]. 根据文化景观的分类,有机演进类型的文化景观是关于它在当今社会与传统的生活方式的密切交融中持续扮演着一种积极的社会角色,演变过程仍在其中[14],因此,特色村寨属于有机演进类的文化景观.

若将文化景观视为个体的景观单元,在某一区域范围内若干景观单元相互关联形成的景观群落,即文化景观簇群. 文化景观簇群具有系列遗产的内涵与意义,通常文化线路、线形遗产和遗产廊道上的遗产单元构成系列遗产[15],在空间上分布相对集中,精神和信仰等文化特征、背景环境、空间格局、时间发展等方面具有共性和相似性. 本研究的村寨特指少数民族特色村寨,是少数民族人口相对聚集且比例较高、生产生活功能较为完整、文化特征及其聚落空间特征明显的自然村或行政村. 少数民族特色村寨在产业结构、民居式样、村寨风貌以及风俗习惯等方面都集中体现了少数民族经济社会发展特点和文化特色,集中反映了少数民族聚落在不同时期、不同地域、不同文化类型中形成和演变的历史发展过程,相对完整地保留了各少数民族的文化基因,体现了中华文明多样性. 因此,本研究中的村寨文化景观簇群,是以少数民族文化为背景,在产业特色、功能构成、民居式样、村寨风貌以及风俗习惯等特征方面具有相似的若干少数民族特色村寨构成的村寨文化景观系列.

-

根据文化景观关于文化作为动因、景观作为结果的生成原理,以及文化景观作为有机演进的活态景观属性,本研究以“时间-文化-空间”为分析框架,整体解析巴渝村寨文化景观簇群的特征,为乡村振兴背景下特色村寨文化保护与旅游融合发展提供理论依据.

-

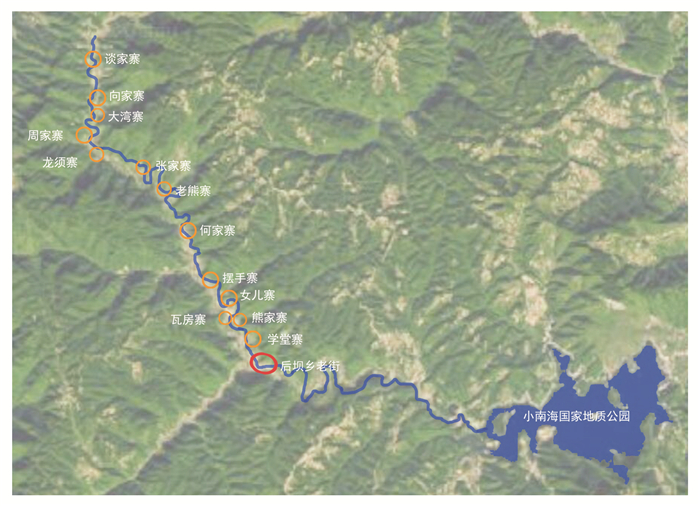

土家族是由定居于湘鄂川黔四省接壤地区的巴人经过长期的发展逐步形成为单一的民族. 后来,土家族发展过程中也融合了邻近的部分其他民族,包括迁徙进去的少数汉人和其他少数民族成员. 总体上,土家族主要分布在湘、鄂、川、黔四省接壤的山川溪谷之间,主要包括武陵山区和鄂西山区. 巴渝土家村寨文化景观簇群的形成、发展和演变等过程与土家族的形成、发展以及重大历史事件极其相关,因此,具有共性与相似性特征. 以重庆板夹溪土家十三寨为例,重庆黔江地区板夹溪一带历来有少量居民在此安家立业,开始主要集中分布于后坝乡地区,规模较小. 清康熙年间,由于川渝地区人烟稀少,田土荒芜,康熙下令大规模进行湖广填川,在此背景下,来自于湖北、湖南、江西和广西等地区的村民们迁居于此,初具规模. 因清朝咸丰六年小南海镇地震,板夹溪被地震震落山石堵塞,形成堰塞湖,村民们为了生计逆流而上,在板夹溪上游两侧地势平坝区域,沿板夹溪溪流发源地鸡公山脚下与后坝乡新街学堂湾之间重新选址建设新村寨,村民们伐木建屋,日出而作,日落而息,形成了13个不同家族姓氏的寨子,此时每个寨子人口并不集中(图 1). 后因板夹溪两侧修建公路,2006年政府实施易地搬迁政策,鼓励居住在位置偏僻且海拔高地区的一些人家搬到公路两侧具有一定规模的寨子区域,最终形成了不同大小规模的特色村寨区域. 足见,巴渝村寨文化景观簇群,受文化、地理、社会和政策等方面的影响而经历了“小聚集→小分散、小聚集→大分散、小聚集”的演变过程. 因此,文化、社会与自然环境的变迁对村寨文化景观簇群的形成、演变、发展具有决定性影响,同时体现了巴渝村寨文化景观簇群以时间为线索,为适应文化、社会、自然环境变化而呈现出动态发展的属性即历史延续性特征.

-

巴渝土家村寨历史悠久,是诸多重要历史事件的见证者,详细记载了巴渝土家少数民族历史变迁的重要信息. 如土家十三寨是明末清初移民而来与小南地震导致整体搬迁的保存较为完整的历史聚落,是湖广填四川与小南海地震等重要历史事件的见证者,这种历史变迁与历史见证蕴含了较高的历史价值.

-

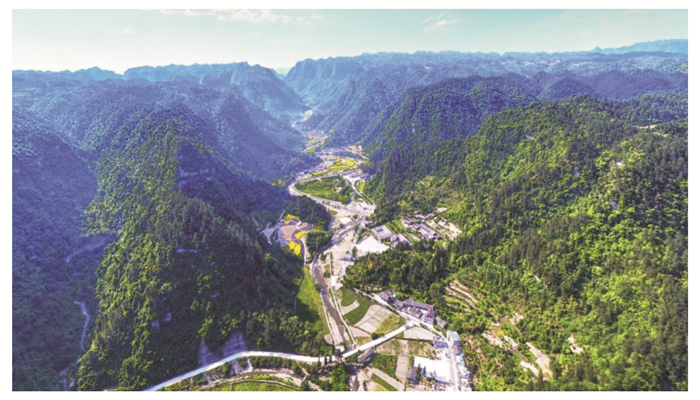

巴渝土家村寨簇群呈现出背山、面水、临田的山水格局,塑造了与山地地形地貌契合的独特景观造型与优美的山水田园风景,刻画了土家族世世代代在此安居乐业的美好生活画卷,呈现出山、林、水、田、寨五素同构的景观格局,展现了巴渝乡土景观的山水审美价值与桃源般的美好生活意境.

-

巴渝土家村寨簇群,蕴含了丰富的文化内涵,在民族融合与对话中形成了巴渝地域文化特色. 湖广填四川社会变迁促进了中原文化与巴渝文化的融合,逐渐形成了兼顾中国宗教礼仪与武陵山区土家族传统人居文化、风水观念与宗教礼仪、信仰、民俗活动、艺术创作等多样性文化. 巴渝吊脚楼建筑艺术以及音乐(如后坝山歌)、舞蹈(如摆手舞)、手工艺术(如西兰卡普、土家刺绣)和民俗活动(如哭嫁、跳丧仪式)等非物质文化对土家人们在心灵、情感、精神方面的升华,完美诠释了土家少数民族的劳动智慧与勇敢、团结的民族精神.

-

在天人合一价值理念与传统风水文化影响下,巴渝土家村寨的营建过程充分展现了山地聚落的营建技术. 以耕作服务均衡与土地产出效益分配均衡为原则,通过化整为零形成“大分散、小聚居”的格局,结合山地地形陡坡与缓坡的不同地形条件,因地制宜,选取不同节地形式与建筑形态,以主动适应山地地形变化特征.

-

村寨文化景观是乡村社会、人文要素与传统生产生活方式有机关联与融合的文化景观类型,村寨文化景观簇群,则是以自然生态环境为背景的生产、生活方式等要素极其相似的系列村寨构成的系列村寨文化景观. 村寨文化景观簇群的民俗、精神、生产与生活等非物质文化要素与其村寨选址、营建、空间格局、场所环境等物质要素具有内在关联性. 以巴渝土家十三寨为例,以文化景观理论为指导,从“文化-景观”内在关联性方面阐释巴渝土家村寨文化景观簇群的空间特征. 在传统聚居文化、农耕文化以及民俗文化等文化因素驱动下,通过对具有山地特征的耕地、林地、园地等环境要素的适应性改造与利用,在格局、聚落、场所的不同层级要素方面完整体现了巴渝村寨文化景观簇群的山地特色性.

-

区域景观格局特征层面,巴渝村寨文化景观簇群与周围群山、农田、江河景观浑然一体,形成了依山傍水与“大分散、小聚集”的景观格局. 板夹溪土家十三寨,作为13个不同姓氏的独立村寨,一方面,以其血缘关系为纽带,在宗族文化影响下,需要划定并营建适应血缘文化的生活生产空间单元;另一方面,除了因血缘文化影响而需要将不同的寨子在空间上保持独立,同时因板夹溪两侧平坝狭长的空间而不能往纵深无限拓展,再加上农业生产耕作半径要求,只能选择在平行于板夹溪的平坦区域纵向空间拓展,并与两侧群山耸峙,以板夹溪两侧群山为生产生活背景,形成群山夹一溪、依山傍水的串珠式簇群景观格局(图 2). 聚落与周边环境的微观景观格局层面,各聚落背靠两侧山体向阳坡,依托板夹溪充足的水源条件,面向山脚开阔的稻作农耕区,形成背山面田、负阴抱阳的景观格局,体现了古人在聚落营建方面天人合一的思想(图 3).

-

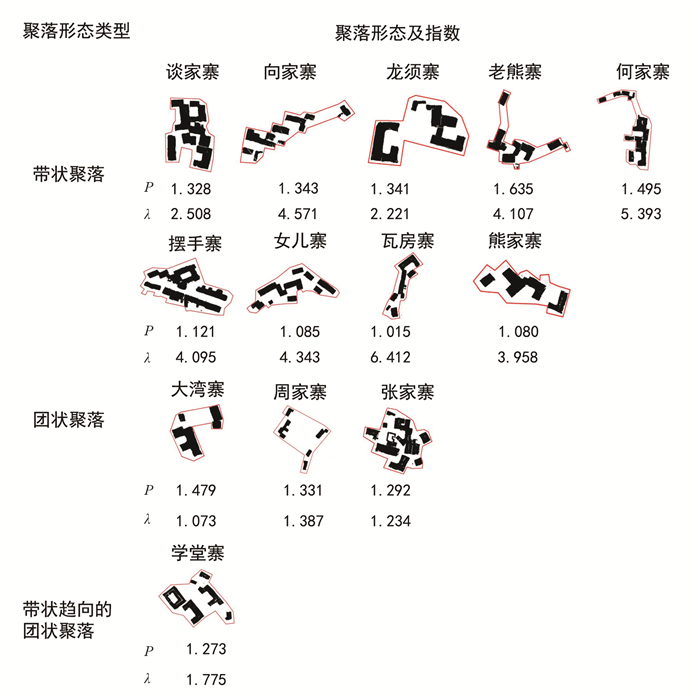

聚落形态特征层面,借助聚落边界形状指数方法来分析十三寨聚落形态特征.

式中,P为聚落边界形状指数,C为聚落边界周长,S为面积,λ为长宽比. 通过对聚落边界闭合图形的长宽比及形状指数的数据综合比较,对聚落形态的分类进行量化界定. 其方法是,先通过加权形状指数值来判断是否为指状聚落,若不满足条件,再通过值来区分团状、带状以及具有带状倾向的团状聚落.

当P≥2时,为指状聚落. 其中,当λ<1.5时,为具有团状的倾向的指状聚落;当λ≥2时,为具有带状倾向的指状聚落. 当1.5≤λ≤2时,为无明确倾向性的指状聚落;当P<2且λ<1.5时,为团状聚落,如周家寨、张家寨、大湾寨;当P<2且1.5≤λ≤2时,为具有带状倾向的团状聚落,如学堂寨;当P<2且λ≥2时,为带状聚落,如向家寨、龙须寨、何家寨、摆手寨、女儿寨、瓦房寨、熊家寨、老熊寨和谈家寨(图 4).

总体上,十三寨边界形态以带状最为常见,且各寨子规模都较小,平均占地规模约0.42 hm2. 除周家寨与学堂寨规模约0.8 hm2、摆手寨约0.6 hm2外,其余聚落占地规模0.2~0.4 hm2不等. 因为受小南海镇地震影响,板夹溪被震落的山石堵塞,形成堰塞湖,寨子迁移至板夹溪上游,沿溪水两侧串珠式错落分布,布局形态紧凑、规模较小且与山地环境、耕作服务半径相适应. 寨子多位于河谷中平坝与山交汇的山脚处,依山水之势灵活布局,不占良田,利于留置平地以供耕种,且距水源较近,取水方便.

-

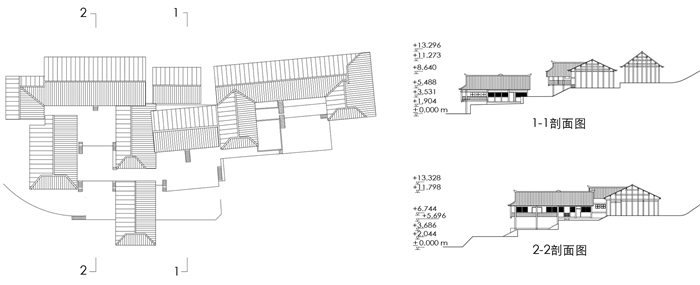

场所竖向特征方面,通过对不同环境、地形进行改造与利用,形成多种场所空间形态,包括沿等高线布局(如张家寨)、沿板夹溪两侧和山脚呈带状布局(如瓦房寨). 另外,由于山地地形的限制,部分村寨建筑选址与营建充分利用山地地形,形成以院坝为单元、台阶为竖向交通联系的多层台地院落,即沿等高线梯状布局的场所形态(如何家寨,图 5).

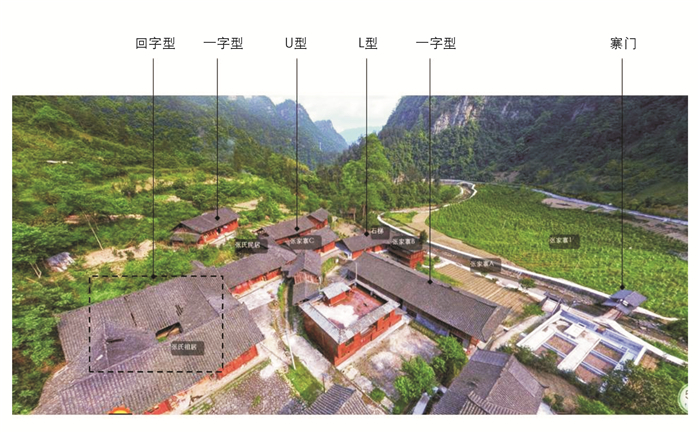

场所平面特征方面,形成了以寨门为入口节点与适应不同地形的“一字形”、“L型”的院坝以及以“U型”的三合院、“回字型”的四合院的建筑平面形态(图 6). “一字型”是土家建筑最基础的住宅形式,一般包括“堂屋”“正屋”,根据经济情况及家庭需要,再在此基础上往两侧添加、变化成其他的造型. “L型”即在“一字屋”的一端增加一个厢房,厢房与正屋垂直,而厢房一般结合山地地形设计为吊脚楼的建筑形式. “U型”是在“L型”基础上于正屋另一端再增加一个厢房而成,即一正两横,也称“三合水”“撮箕口”,这种房屋的平面一般正屋3间、5间或7间,两边厢房为2~3间. “回字型”,即在“U型”的基础上,将正屋两头的厢房前端相连,形成四方围合的形式,称“四合水”,这种形态的建筑多为家庭人口较多的祖居建筑(如张氏祖居).

2.1. 时间:历史延续性

2.2. 文化:价值多样性

2.2.1. 历史价值:记载了巴渝土家村寨变迁的重要历史信息

2.2.2. 艺术价值:彰显了巴渝土家聚落的山水审美与生活意境

2.2.3. 文化价值:是武陵山区土家民族文化的集中缩影

2.2.4. 科学价值:集中体现了山地聚落的营建技术

2.3. 空间:山地特色性

2.3.1. 宏观:格局

2.3.2. 中观:聚落

2.3.3. 微观:场所

-

尽管巴渝村落文化景观簇群具有时间、文化、空间方面的共性特征,但总体上巴渝特色村寨保护与发展存在诸多不足,如物质历史遗存衰败、民俗文化传承弱、产业发展乏力等问题. 物质历史遗存保护方面,木结构建筑部分老化、损坏严重,由于缺乏维修资金而造成大量的危房建筑,景观环境遭到严重破坏;民俗文化传承方面,非物质文化传承乏力,传承方式单一,如吊脚楼技艺缺乏传承人,主要依靠表演进行传承;产业发展方面,土地成为村民维持生计的主要资本,形成了以传统种养业为主导与自给自足的自然经济产业特征,难以融入到小南海景区旅游发展体系中.

-

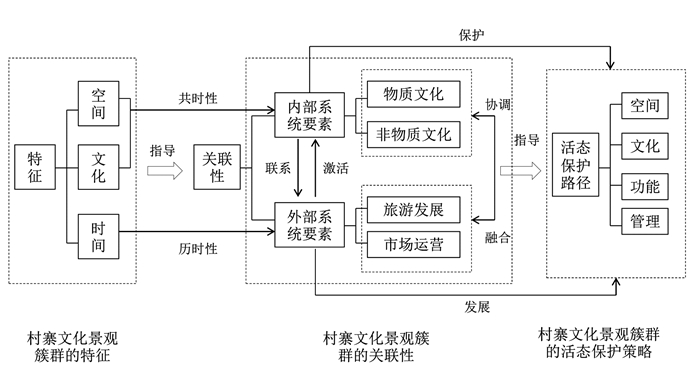

“关联性”是指构成系统各要素间的相互关系,以及各自的参数和变量与系统的特定功能间的联系[16]. 基于发展视角,系统各要素的关联性还体现在历史发展各阶段的相互联系与相互依存,贯穿于历史本身的运动法则之中[17]. 由于村寨文化景观作为活态的生命体,具有向外部环境开放与联系的特点,因此,关联性还表现在受外部环境如区域旅游景区发展的影响. 因此,村寨文化景观簇群的关联性保护,是关于村寨文化景观簇群在共时性与历时性层面的村寨文化景观簇群系统各要素的相互联系,即空间、文化、时间的相互联系,重新界定了村寨文化景观簇群保护的“整体性”思维与原则[18]. 同时,因文化景观作为活态的有机生命体,故需要对村寨文化景观簇群进行有机更新[19],内部系统关于文化、功能、空间和管理等要素方面具有与外部环境旅游发展的调适与融合的潜力,因而需要对其重新激活并创新性利用. 总体上,需要从内部系统的物质与非物质文化景观要素及其与外部系统旅游发展、市场运营环境的协调与融合方面重新构建村寨文化景观簇群活态保护框架,即从空间、文化、功能和管理要素方面采取相应的保护与发展途径,以推动村寨文化景观簇群的可持续发展(图 7). 本研究关于活态保护整体性思路是以村寨文化景观簇群的空间为保护对象,即维持聚落与山、水、田、林整体景观格局基础上,进一步保护修缮传统建筑及景观构筑物,提炼公共空间特征以保护与改善公共空间的品质[20],以改善村寨的人居环境;通过文化内涵的植入,乡村旅游产业的驱动,功能的创新利用,以及市场运营与管理的激活,为村寨旅游发展提供持续的动力,以提升民族文化自信,从而促进巴渝特色村寨民族文化传承与乡村旅游发展的融合[21].

3.1. 保护困境

3.2. 关联性保护框架

-

本研究重点以板夹溪土家十三寨为例,针对其保护与发展困境,探讨关联性视角下巴渝土家村寨文化景观簇群活态保护策略.

-

物质文化景观要素的保护是实现非物质文化景观要素保护的前提和基础,在延续村寨文化景观簇群的格局、聚落、场所特征基础上,增设旅游接待中心与广场,开展建筑风貌的整修、环境绿化整治等人居环境的改善与传统建筑更新、利用的保护措施. 如土家十三寨物质文化景观的空间整修与环境改善工程制定了年度计划,分别对13个村寨进行保护性修缮,建筑风貌整治,寨门、风雨廊桥、亲水步道景观构筑物建设,民俗博物馆等文化展示工程的建设与修复等(图 8).

-

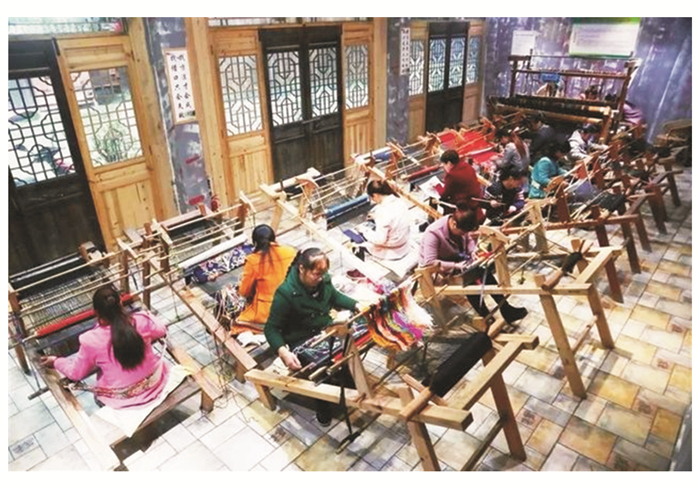

以人文风俗、宗教礼仪、地方建造技艺和生产生活方式等要素为载体,以展示与表演的形式进行保护与创造性利用. 在展示方面,从工艺、服饰、民俗和婚嫁等方面进行多元化、多视角展示,并将展示内容复原到每个村寨的原生环境中,每个村寨被赋予不同文化主题,以“文化装裱”的方式对村寨民间、民俗文化加以凸显,如土家十三寨的谈家寨主题为土家民间生活场景展示,女儿寨主题为土家族传统食品制作展示,摆手寨主题为土家民俗活动表演等. 以非遗西兰卡普为载体,建立以扶贫与民俗文化展示为目的的西兰卡普扶贫工作坊,展示西兰卡普编制的工艺流程(图 9),并将西兰卡普编制技艺结合现代人需求制作西兰卡普的特色文创产品,促进文化传承、原住民就业与增收的“多赢”效应. 民俗活动表演方面,组建土家文化演出队,邀请知名编导编排民俗节目,并结合民族节会和民俗表演等活动的举办,如端午粽子节通过包粽子、吃粽子比赛,从而促进了土家民俗活动的创新展示.

-

为适应乡村旅游经济的发展,村寨文化景观簇群的功能将呈现为多元化发展趋势,自身生产生活功能将与旅游、休闲、体验、展示等现代功能有机融合,形成以民俗文化保护与展示、乡村旅游与观光、休闲度假等功能为核心的土家民族文化生态保护实验区. 通过簇群结构的功能优化,重要建筑、场所等要素的更新与利用,促进功能的复合化与价值的多元化,从而提升村寨文化景观簇群的整体价值,即在延续村寨文化景观簇群的核心价值基础上,增强社会价值、经济价值、情感价值、精神价值等衍生价值. 如将板夹溪土家十三寨纳入小南海国家地质公园景区的旅游体系中,以原住民与游客的参与为核心,以各村寨及其周围环境为载体,以“一寨一品”与“文化+”为途径,构建以南部综合服务区、中部土家民俗体验区、北部土家原生态展示区为框架的文化展示体系,建立原住民就业与乡村旅游经济发展的共享机制,增加民俗文化表演与体验、旅游接待、文创产品加工与销售等功能,部分更新为土家美食制作与展示场所,并利用农耕区适当拓展休闲功能等.

-

村寨文化景观簇群内部系统要素需要外部市场环境的激活,通过文化旅游品牌的推广与多维营销途径的结合可以实现这一目标. 采取名人营销手段,邀请知名学者、网络红人来为村寨旅游形象代言,通过报纸、电视、网络宣传、微视频、微信公众平台以发挥名人与媒体效应;采取专题片营销手段,邀请著名央视节目组拍摄文化节目,以发挥广告效应;采取影视营销手段,与著名影视公司合作拍摄影视剧,并在央视频道播放,以发挥影视效应. 如板夹溪土家十三寨的品牌推广与营销策略中,邀请了中央4台、7台、8台和10台节目组拍摄十三寨民俗文化节目,2015年重庆市黔江区政府与重庆广电集团、重庆电影集团有限公司合作成功拍摄了都市励志轻喜剧《侯天明的梦》,并在央视8台全国播放,2016年拍摄了武陵山区首部旅游电影《蜜月》,2016年成功策划实施了“十三寨全球征集寨主”活动等[22].

4.1. 整治提升:空间整修与环境改善

4.2. 包容多元:文化保护与创新发展

4.3. 兼容并蓄:功能延续与活化利用

4.4. 运营激活:品牌推广与多维营销

-

村寨文化景观簇群,作为持续演进的系列活态文化景观,既是在长期历史发展过程中形成的,而且未来仍然在继续发展与动态变化,在乡村振兴过程中应尊重其发展规律,维护其社会文化多样性. 同时,村寨文化景观簇群保护,还需要强调各村寨之间的共性特征与关联性保护思路,因此,通过采取“整治提升” “包容多元” “兼容并蓄” “运营激活”的活态保护策略,以促进村寨文化景观簇群文化的传承与创新发展. 在国家乡村振兴战略稳步推进、扶贫攻坚政策加速实施以及重庆乡村振兴战略实施的关键时期,巴渝地区土家村寨文化景观处于乡村景观遗产保护与乡村振兴战略实施的焦点,亟待将村寨文化景观的地域特征与活态保护作为关键议题开展深入讨论. 村寨文化景观的活态保护议题既符合乡村景观遗产保护科学研究的发展趋势,也将迫切解决以少数民族特色村寨为载体的乡村振兴战略在乡村自然、文化生态保护与社会、经济发展中面临的关键问题,可为其他地区民族村寨保护提供参考与借鉴.

DownLoad:

DownLoad: