-

新时代5G、人工智能和新媒体平台等技术手段的开发应用,给农业、农村发展带来了前所未有的机遇,也对中国高等农林院校的农科教育提出了新的要求. 2019年6月28日,全国涉农高校的百余位书记、校长和专家学者共同发布了“安吉共识——中国新农科建设宣言”,明确指出新农科建设需要肩负四大使命,即主动服务好脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明和美丽中国建设. 为此,需要加快培养高层次、高水平、国际化的创新型农林人才,提升其创新意识、创新能力和科研素养,以对接农业创新发展新要求;需要加快培养多学科背景、高素质的复合应用型农林人才,提升其综合实践能力,以对接农村一二三产业融合发展新要求;需要加快培养爱农业、懂技术、善经营的下得去、留得住、离不开的实用技能型农林人才,提升其生产技能和经营管理能力,以对接新型职业农民素养发展新要求.

农业资源与环境专业是国家教育部于1998年进行学科调整时正式设置的,由原农林本科专业中的土壤与农业化学(土壤与植物营养学)、农业环境保护、渔业资源与渔政管理、农业气象4个专业的部分内容合并而成,隶属于环境生态类[2]. 作为面向资源与环境两大领域的农业基础科学,目前全国开设该专业的高校达53所. 在新农科建设背景下,该专业致力于培养具有资源与环境基本理论知识和扎实专业技能,能够从事农业可持续发展、环境生态建设、国土资源开发利用及保护等工作的高级人才. 然而,与之相矛盾的是,同大多数涉农专业类似,农业资源与环境专业目前也面临着招生困难、生源质量下降的困境,以及在校大学生农业情怀缺失、专业认同感不强、涉农就业热情低、不愿意投身到农村一线参与农业生产实践、农业人才不断流失等棘手问题[3-4]. 因此,对农业资源与环境专业大学生进行正确的思想意识引导和价值观培养尤为重要[5]. 鉴于此,在农业资源与环境专业课程体系中,结合不同课程的特点和目标深入挖掘课程思政元素,将其有机融入专业教学过程中,对学生进行隐形思政教育,是增强大学生专业认同感和使命感,培养其“知农、爱农、服务三农”的意识,实现新农科建设背景下农业资源与环境专业人才培养目标的必然选择和有效途径.

HTML

-

农业资源与环境专业主要研究土壤、植物营养和肥料等问题,传统主干课程包括土壤学、植物营养学和土壤农业化学分析等[6-7]. 近年来,农业资源不合理利用导致的环境与生态问题日益严重,为了从源头上解决农业污染问题,提高农业资源利用率,环境科学与农业知识的融合成为必然趋势,将农业环境学纳入农业资源与环境专业核心课程体系的呼声越来越高. 农业环境学是农业科学与环境科学相互交叉、相互融合而形成的一门新兴学科. 它以农学和环境科学原理为基础,重点阐述人类活动对农业环境的影响,以及农业环境问题治理和修复的理论、技术和法律法规. 通过该课程的学习,旨在让学生掌握农业环境学的基础理论和农业环境污染防治的基本方法与技能,增强其保护和改善农业生态环境的意识. 这一课程培养目标与新农科建设背景下农业资源与环境专业的人才培养目标之一,即毕业生能服务于国家生态环境建设和农业可持续发展领域相契合. 因此,在该课程开展思政建设,对于实现新农科背景下乡村振兴、生态文明和美丽中国建设十分必要. 其次,农业环境学课程内容包括农业生产相关的水、土、气、农业面源污染,固废处理与资源化利用,生物安全与农业,农产品质量安全与生态农业,农业环境监测与评价以及农村环境规划与管理等. 内容涉及范围广,知识点更新快、前沿性强,与国家的方针、政策和近年来的飞速发展等紧密相关,同时注重理论与实践相结合,蕴含丰富的思政教育元素. 因此,该课程也具备开展课程思政改革的基本条件和先天优势,有必要对其进行思政教育实践探索.

目前,尽管农业环境学在农业资源与环境专业发展和人才培养方面的重要性日益凸显,但全国相关农林院校对该课程的重视度还不够,鲜有相关课程设计和教学方法的深入探索. 例如,在以农业资源与环境专业为一级学科,获得2016年全国第四轮学科评估排名的23所高校中(如表 1),设置有农业环境学专业课程的高校仅7所,且主要以专业选修课的形式开设. 在CNKI数据库中,以农业环境学为主题,检索出核心期刊论文仅1篇,该论文探讨了农业环境学对农业资源与环境专业建设和实践的重要性和启示[8].

西南大学资源环境学院农业资源与环境专业起源于1951年成立的“土壤与农业化学”专业,经侯光炯院士、毛炳衡教授等几代教师共同努力,现已发展成为优势突出、特色鲜明、社会急需的国家特色专业(2010-)、国家一流本科建设专业(2019-)和重庆市双一流特色专业(2018-),是西南地区与长江经济带的知识创新基地和高层次人才培养基地. 该专业于2014年率先将农业环境学纳入专业发展必修课体系,写入自然保护与环境生态类本科生培养方案,并已连续6年为2014-2019级农业资源与环境专业本科大三学生开设该课程,在课程教学大纲编写、课程内容梳理和野外实习实践等多方面进行了大量前期探索. 在此基础上,将思政教育“润物无声”地融入农业环境学专业教育的各教学环节中,优化课程体系建设,可为全国相关高等农林院校开设农业环境学课程提供良好的示范借鉴,为新农科背景下农业资源与环境专业其他核心课程开展思政教育改革提供理论与实践依据.

-

农业环境学是理论和实践并重的一门课程,理论讲授和实习实训各占27学时,还包括酷课在线学习平台的课外补充和巩固学习. 该课程与人们的日常生活和农业生产密切相关,授课内容蕴含着丰富的思政元素. 在具体教学过程中,将思想政治教育内容与专业教育内容有机融合,贯穿到课程教学各个环节中,通过合理的课程思政化教学设计,如教学方法、课堂讨论、线上资源共享、课后习题和考核方式改革等,潜移默化地将“思政营养”输送给农业资源与环境专业本科生,引导大学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养其“知农、爱农、服务三农”的意识,为新时代国家脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明和美丽中国建设助力. 专业教育与思政教育的具体融通路径如下:

-

笔者所在院校教学团队理论课程的主要参考教材是李元主编的《农业环境学》[9]. 全书共有12个章节,可分为2部分. 第一部分(1~8章)在生态学基础知识上,探讨目前的农业环境,特别是大气、水、土壤、农业面源污染等情况下我国的农业环境问题;第二部分(9~12章)阐述生物安全与农业、农产品质量安全与生态农业、农业环境监测与评价、农村环境规划与管理等基础知识[8]. 在授课过程中,教学团队紧密围绕教学内容和目标,挖掘适宜的思政映射和融入点,结合思政教学设计,提升课程思政育人效果(如表 2所示). 以绪论为例,我们挖掘了大国“三农”情怀、可持续发展观、服务农业农村发展和美丽中国建设的使命感和责任感为思政元素,通过农业环境学与国家脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明和美丽中国建设的关系进行专题讨论,让学生对所学专业未来的发展充满信心,坚定其学农、知农、爱农、服务农业农村发展和美丽中国建设的责任心与使命感. 以大气污染与农业为例,我们以家国情怀、科学发展观、创新意识和能力、历史责任和使命为思政元素,以北京雾霾为切入点,通过案例分析,以直观的图片和数据展示“大气十条”出台以来各省市PM2.5数据的实际变化,表明国家大气污染治理的成就和挑战,增强学生对祖国快速发展的自豪感和实现中华民族伟大复兴的自信心. 同时,通过让学生参与全球变暖各方态度的辩论,切实感受国家富强的重要性,培养学生解决大气环境问题的创新主动性和推动祖国生态文明建设的责任心和使命感. 以农村环境规划与管理为例,我们挖掘大国“三农”情怀、脱贫攻坚和乡村振兴、创新意识和能力、历史责任和使命为思政元素,通过浙江安吉“美丽乡村”之路的典型案例,结合学生身边发生的“新农村建设”实例讨论,明确国家农业农村飞速发展的现状和机遇. 其次,通过对西南大学资源环境学院服务“三农”典型案例“建设科技小院,打通农业科技落地最后一公里”的具体分析,让学生明确本专业知识与国家农业农村发展和美丽中国建设的结合方式与路径,在增加学生的民族自豪感和使命感的同时,也增加其对专业的认同感和服务“三农”的使命感,启发其主动培养创新意识和能力.

-

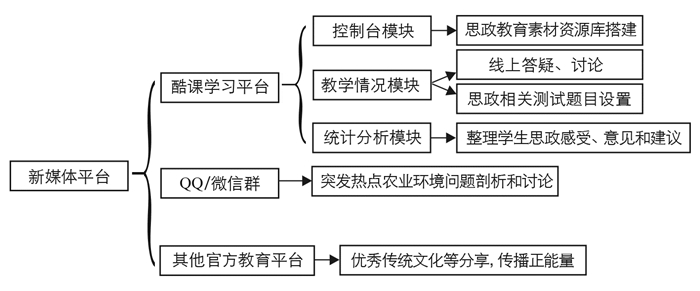

高效的教学有赖于教师和学生之间的良性沟通和互动,因此,思政教育也须在课堂内外为学生搭建良好的沟通平台. 目前,紧跟“互联网+”的浪潮,各种新媒体手段如MOOC线上讨论、酷课在线学习平台、QQ群、微信群和微信公众号等使师生实时沟通交流成为可能[10]. 结合学生对新媒体和新技术的兴趣,教学团队充分利用网络资源,尝试“互联网+思政教育”的教学方式(如图 1所示). 首先,笔者所在院校农业环境学教学团队于2019年4月在酷课学习平台上搭建了农业环境学课程线上资源库,并于2021年9月投入使用,成为2016-2019级农业资源与环境专业学生理论课堂外补充和巩固学习的有效线上工具. 该网上载体平台分为控制台、教学情况和统计分析3个模块. 其中,在控制台模块设置的资源上传版块中,除上传课程专业知识相关的科普视频和课外读物外,还可结合时政上传与课程相关的蕴含思政元素的教学资源,如国家农业发展、环境治理和生态文明建设实例等视频和新闻,形成课程专有的思政教育资源库,供学生线上线下学习和讨论. 在教学情况模板中,通过课程答疑版块及时与学生分享专业课学习经验,解答学生在课堂内外遇到的困惑和问题. 在鼓励学生大胆沟通交流进行思维碰撞的同时,耐心引导学生养成用发展的眼光、辩证的态度分析和看待问题的思维方式,使其树立正确的世界观、人生观和价值观. 另外,可在电子作业和模拟测试版块中设置与课程思政相关的题目,如通过农业环境学课程学习,从自身专业出发,阐述自己对家国情怀、大国“三农”、现代农业发展和乡村振兴战略等问题的思考和理解. 通过这些题目的回答,引导学生进一步思考和认同所学专业,自觉将个人未来职业规划与国家农业农村发展和美丽中国建设需求有机结合起来,坚定其服务“三农”的责任心和使命感. 课程结束后,在统计分析模板,通过调查问卷版块设置思政相关的问题,搜集整理学生对课程思政教育的感受、意见和建议,进一步调整课程设计和教学方式.

除酷课在线学习平台外,利用班级QQ群、微信群鼓励学生关注生活的点点滴滴,做环保有心人. 对于身边发现的环境问题和有争议的传言,师生可以在线上平台进行及时讨论,引导学生用科学的态度分析、论证传言,用发展的眼光、辩证的态度看待问题. 此外,西南大学资源环境学院学生会微信公众平台、资源环境学院官方QQ、大地之子网络工作坊和生态文明建设宣讲服务团等新媒体工具也会定期开展中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育,传播正能量,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观. 这些新媒体平台,使思政教育如春风化雨般融入学生心田,强化思政教育的效果.

-

实习实训是巩固课堂教学内容,夯实学生对理论知识应用能力的主要环节[11],也是学生接触生产实际,了解农业农村和社会发展的重要途径,在思政教育中起着不可替代的作用. 农业环境学教学团队注重实习实践,以重庆市水体污染、土壤污染、大气雾霾、生活垃圾和固废、农村发展规划等身边的农业环境问题入手,适时融入学校及学院服务“三农”、保护环境的典型案例进行思政教育. 从2017年至今,已连续为2014-2019级农业资源与环境专业本科生开展了以“农业用水、农业退水及水环境质量调查分析”“化肥减施增效技术研制与应用调查分析”“生态农业等替代农业发展模式调查分析”和“农村环境规划与管理调查分析”等为主题的不同课程实习实训活动. 例如,针对重庆水体面源污染问题,首先,以重庆市潼南区太安镇罐坝村大型生猪养殖场的污水处理系统、罐坝村及周边村落的河段、稻田和菜地的水质为调查对象,通过养殖场负责人讲解污水处理系统的设置原因、设计原理和运行情况,学生实地对水质情况采样测试,以及对周边农户的询问调查,让学生深刻认识农业生产过程中畜牧业和过量施肥对水体面源污染的影响,亲身感受中国现代农业“发展—污染—治理—绿色发展”的历程. 此外,团队教师带领学生来到涪陵、丰都等地,实地参观调研由本学院老师参与设计实施的“库周丘陵农业区农村面源污染综合防治示范工程”,亲身体验以景观优化配置—污染物低耗能处理—多级拦截消纳为核心的三峡库区小流域“农-桑”生态保育模式. 理解粮菜轮作减肥技术、农村户用生活污水处理技术、消落带梯级人工湿地构建技术等集成技术的原理及效果,感受本专业一线农业环保人的热情,理解本专业服务“三农”、劝课农桑的使命担当.

总之,实习实训过程中团队专业教师带领学生走进农村田间地头和厂矿周边,通过实地采样调查、走访农民、参观现代农业科技园和美丽中国建设成果等方式,使学生亲身认知农业问题,了解农业生产和环境现状,并启发其自觉思考农业农村、社会发展与自身专业的关系. 因此,实习实训在锻炼学生的实际动手能力、完善专业知识结构基础上,也潜移默化地增强了学生的民族自豪感,强化了大国“三农”情怀,更加坚定了学生服务农业农村和美丽中国建设的责任心与使命感. 与此同时,在实习完成后,鼓励学生立足所发现的实际问题,参与到学院宏德创新创业实训中心、申请“光炯”培育项目基金和国家“互联网+”创业大赛等科研实践和创新创业活动中,进一步巩固思政教育成果.

2.1. 理论课堂深挖思政教育元素

2.2. 新媒体平台强化思政教育效果

2.3. 实习实训巩固思政教育成果

-

笔者所在院校从课程内容及教学环节的角度对农业环境学专业教育与思政教育的融通路径进行了实践探索,并取得了良好的课程思政效果. 然而,在实践过程中发现仍存在一些问题需要继续深化改进. 这些问题主要体现在:课程之间思政元素统筹协调不够,教师队伍开展思政教育的素质和水平有待继续提高,相关思政效果评价和考核机制不够完善等. 因此,在将思政教育引入专业课程过程中,除考虑课程内容及教学环节融入思政教育外,还应注意以下几个方面:

1) 课程体系思政元素要宏观统筹,合理布局. 需要对农业资源与环境专业所有核心课程进行通盘分析和考虑,避免各门课程之间的思政元素重复,并保证专业所有课程基本覆盖所有思政内容[12]. 因此,结合不同核心课程的内容和特点,有效组织本专业核心课程所有教学团队老师共同参与挖掘、讨论分析不同课程的思政侧重点十分必要且重要.

2) 着力提升教师团队课程思政素质和水平. 高校教师是实施专业教育和思政教育的主体,身教胜于言传. 教师自身需深入学习当前的国内外形势,深刻理解我国所处国内外环境的复杂性和开展课程思政建设的必要性,主动加强自身师德师风建设. 此外,学校可通过定期开展思想政治教育专业培训和举办教师课程思政经验交流活动,进一步提高教师课程思政教育的能力[13].

3) 建立和完善评价与考核机制. 课程思政教学效果的动态性、复杂性和长期性特点使得对其教学效果的评价存在不少困难[14]. 然而,课程思政教育应落实到学生的专业人才培养方案中,在对学生进行专业知识及技能评价的同时,制定德育评价标准并贯彻落实. 此外,高校也应积极研究和推进绩效改革,将课程思政成果纳入教师职称评定和绩效考核体系中,鼓励和支持教师进行课程思政教学研究和实践.

-

农业环境学是实现新农科背景下农业资源与环境专业人才培养目标的重要新兴专业课程. 西南大学农业环境学课程教学团队立足课程内容及教学环节,深入挖掘理论课堂思政教育元素,利用新媒体平台强化思政教育效果,利用实习实训进一步巩固思政教育成果. 这种专业教育和思政教育的融合路径可通过课程全程育人模式对学生进行全方位的思政教育,增强学生对专业的认同感,培养学生大国“三农”情怀和服务农业农村和美丽中国建设的责任心与使命感. 值得注意的是,思政教育必须不断探索,不断尝试,不断总结. 今后需要针对该专业所有核心课程的思政元素合理统筹规划,不断提升教师团队课程思政素质和水平,从建立和完善评价考核机制等方面进一步深化改革,以便更好实现新农科背景下农业资源与环境专业的人才培养目标.

DownLoad:

DownLoad: