HTML

-

2000年以来,伴随着经济体制改革的推进,我国城市化进程呈现逐年加快趋势。据统计,2022年末全国大陆总人口141 175万人,比上年末减少85万人,其中城镇常住人口92 071万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为65.22%[1],我国社会结构面临着前所未有的变革。县级城市①作为城乡之间的关键节点,伴随着城市化的推进,成为吸纳农村人口的重要平台。随着越来越多的农村居民通过在县城购买商品房成为小区业主,县城商品房社区作为一种新型治理单元开始出现并逐步壮大。

① 本文述及的县级城市即县城,指县级行政区县治所在的城镇,区别于县级行政区下辖的其他乡镇、村落。

扎根于县城的商品房社区不同于传统的城市社区,县城商品房社区虽然在外观上已经具备了现代城市社区的模样,但从其业主人口结构、文化认同、观念理念等方面来说却依旧呈现出一种浓厚的“乡土性”特征,其本质上是集乡土性与现代性精神气质于一身的过渡型社区[2],本文将其归为“乡土型社区”。费孝通先生认为,中国的乡土社会在血缘、地缘的基础上,形成独特的团体,并构建了一个于亲密邻里关系之上牢不可破的情感信仰[3]113-120。而随着农村人口进城定居,成为小区业主,传统乡土社会的血缘基础被打散,基于地缘的邻里关系在短时间内难以自发重建,因而乡土型社区从建立起便显示出一种零散的特点,常常处于“治理缺位”“管理空心”的状态中。要改变这样一种现状绝非简单依靠强化“自上而下”的政府主导即可实现,关键在于要实现社区治理的“中心回归”[4],完成社区内部结构及自治体系的现代化重建。

当前,社区治理的主流是业委会、居委会和物业企业“三驾马车”的协同共治[5],其中业委会是商品房社区自主治理的核心和标志,是重塑社区内部自治体系,推进社区有序治理的关键[6]。因而,推动业委会为代表的业主自治在县城商品房社区生根发芽[7],既是基层民主建设的重要路径之一,又是全过程人民民主的重要体现,而且能够增强城乡社区群众自我管理、自我服务、自我教育和自我监督的实效[8]。这对于在新时代城乡融合背景下探索一条有效的基层治理路径,推动社会转型,培育公民社会有着重要的现实意义。

当前,学界对业主自治动力机制、内在逻辑的研究积累了一定成果,总的来说表现为两种逻辑:第一种逻辑将业主自治的实现归结为基于共同利益的集体行动的结果,重在强调业主自治运动的集体维权属性,认为集体维权作为一种“有组织抗争”,能增进跨小区层面的业主团结和相互信任感,将原本没有直接利益关联的业主个人的微观社会资本转换成为组织的宏观社会资本[9]。同时,社会资本与共同需求、核心行动者、制度规则这四个要素是集体行动得以发生和持续的保证[10],而成功的集体行动则是新型社区实现自治的现实途径[11]。此外,还有学者将业主维权运动提升到社会转型的大视野中,认为城市业主维权运动是推动业主“产权”走向“公民权”的重要手段[12],可以将业主维权研究的进一步议程纳入“公民的形成”“中产阶级的形成”和“社会的形成”三个框架之中[13]。另一种逻辑将业主自治的实现归结为基于自我管理需要的自治运动的推动,认为前者那种基于“维权—抗争”的集体行动实现的业主自治很可能只是“昙花一现”,一旦维权结束,自治也将难以存续,因而探讨业主自治的视角应该从“维权—抗争”走向“日常治理”,注重商品房小区自治本身[14]。并且从斗争式的“维权”向建设性的“自治”转变,这不仅是业主群体走向成熟的一个重要表现,也是业主自治可持续发展的客观要求和必然选择[15]。在此基础上,有学者指出业主自治的“日常治理”本质上应当聚焦物业管理,认为业主自治制度是物业管理制度的核心和灵魂[16-17],业主自治是物业管理的核心理念[18-19]。

纵观以上研究成果,存在以下三个方面的问题和不足。第一,理论层面具有过于浓厚的“西化逻辑”,缺乏“本土化”关怀。以往的研究者在分析相关问题时往往喜欢直接套用诸如集体行动、社会资本等国外理论、研究范式,很大程度上缺乏费孝通“田野调查式”的本土化经验总结与理论提升。第二,研究视角过于偏向“行政逻辑”,缺乏对“内在要素”的探究。由于在实践中基层群众自治组织存在很大程度的行政化倾向,使得学界对于业主自治等问题的探究更多基于行政权力主导的“影响—回应”路径,因而对业主自治的研究过多受到外在“行政逻辑”的影响,过多关注外在的政府、制度、法律法规等行政要素,从而忽视“内在要素”的探讨。第三,缺乏对于“时代逻辑”的把握。城乡融合的加剧使得整个社会也随之改变,因而对于中国社会的治理也应当与时俱进,把握住时代的脉搏。而当前学界对于现代社区的研究,多集中于传统城市社区,鲜少有能立足于城市化与城乡融合的大背景下进行思考,缺乏对基层的新增城乡融合型社区的关注。基于以上问题,本文将立足县城商品房社区的现实特征——乡土本色,从邻里重建的视角出发,通过呈现江西省S小区①的业主自治历程,聚焦核心问题“业主自治的逻辑”,深入剖析“乡土性”特征下的邻里重建如何推动县城商品房社区业主自治的实现,以期为城镇化战略中县域社会治理提供新的思路。

① 本文中的地名、人名经过技术化处理,均以字母表示。

-

本文的经验材料源自笔者2019年10月在江西省Y县S小区的实地调研。S小区位于Y县城河东新区边缘地带,于2016年建成,共有住户621户。其中,520户业主来源于Y县下属乡镇、农村,剩余101户来自县城。此外,全部621户住户中有413户为留守家庭(成年男性在外务工,老人或妇女在家照顾小孩)。小区从业主人口构成来说,具有浓厚的“乡土性”特征,是典型的“乡土型社区”。2016年以来,S小区开发商与业主矛盾持续扩大,并爆发了一系列维权事件。在维权事件的推动下,S小区由业主发起,自下而上建立起了全县第一个业主委员会,率先实现业主自治,被Y县房管局树立为标杆,成为乡土型社区内部自治体系现代化重建的典范。在随后的几年里,随着业主自治在S小区的常态化运作,社区基层治理逐步聚焦于搭建适宜于S小区治理效能提升的工作机制,如“三长联动”①和“六位一体”②的网格治理机制。

① “三长”主要指网格长、楼栋长和单元长。

② “六位一体”主要指以网格党支部为核心,业主委员会、物业公司、网格员、结对共建单位、联网职能部门共同参与的网格治理工作机制。

-

S小区坐落在Y县城北部,背靠一座黑岩石山,因山体形似一只卧睡的雄狮而得名狮子山。狮子山是Y县的标志性自然景观,在本县人心中有着别样的意义。新世纪以来Y县加大了对县城“一河两岸”区域的开发力度,一栋栋商品房的拔地而起见证了这样一个开发狂潮。2017年初,S小区开发商为方便二期工程施工,多次违规破坏狮子山主峰山体,尤其将狮子山左前腿上的“绣球”炸掉了三分之一多,这在有着浓厚山水情怀的小县城引起了轩然大波,周边居民纷纷高呼“风水被破坏”,由此引发了开发商与周边业主的多次冲突。此事的发酵甚至引起了市政府一些Y县籍老领导干部的关注,在他们的推动下市政府责成Y县政府要重视城市发展规划,做好一河两岸自然景观的保护工作。为此,县政府与开发商协商将狮子山左侧未开发空地收回,并另行置换一块土地给开发商进行开发建设,同时开发商将破坏的狮子山左侧山体修复原样。由于土地是财富之母[20],对于一个中部欠发达县城而言,土地收入是Y县政府重要的收入来源。同时,土地也是房地产企业的命脉[21],县政府和G地产公司作为两个理性经济人都在寻求自身利益最大化,这就是矛盾的起源。2017年4月,开发商与县政府就土地置换产生分歧,狮子山重新开发,S小区的维权之路拉开序幕。

-

随着事态的逐步升级,业主维权小团体也经历了“初步的联合→扩大的联合→全面的联合”的升级过程。

首先,在上级部门和小区业主的压力下,Y县政府以土地置换的形式将狮子山主峰周边土地收回,开发商的破坏性施工被成功制止。与此同时,S小区在抗议行动的互动中形成了最初的维权小团体,实现了小区内部初步的联合。接着,燃气初装费和物业危机则为小区扩大且长久的联合创造了条件。2018年2月,开发商违规收取2 600元燃气初装费的问题被维权者揭露,并再次掀起波澜。笔者发现,与城市里动辄一纸法庭传票不同,“上访”与“闹事”两种维权方式在小县城的业主中似乎有着更强的号召力和动员力。为要回燃气初装费,在X为负责人的维权小团体组织下,业主们拉上横幅,甚至冲进开发商售楼部阻挠营业。随着开发商与业主间矛盾的持续激化,相关部门紧急介入,最终在县政府、公安局、房管局、开发商及业主代表的多方协商下此事才正式得到解决,开发商承诺陆续退还违规收取的费用,小区业主再次维权成功。最后,经历以上事件后,业主与开发商的关系变得不如以前融洽,甚至开始逐渐“恶化”。2018年8月,开发商单方面撤除了自管物业,包括小区保安、清洁人员,S小区陷入“物业危机”。在后续的两周时间里,小区卫生情况愈发糟糕,严重影响了居民的日常生活。为此,在维权小团体的组织下,小区紧急成立了临时业主委员会,组建起了网格化的“楼长—单元长”组织,在“物业危机”的两周后建立起了业主自管的物业体系,小区物业危机暂时解除。而以维权小团体为骨干的精英群体也在维权的互动中迅速成为小区业主心中所倚仗的“新权威”和小区内部秩序构建的引领者。

-

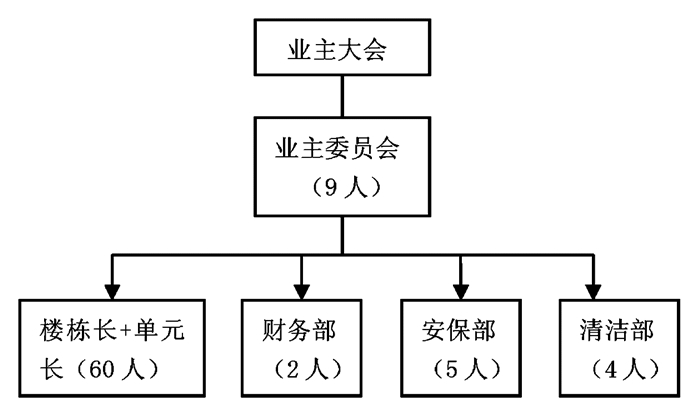

在前期的维权运动中,政府相关单位便表示,S小区已经有了比较好的组织基础,可以尝试建立业主委员会。2018年10月23日,小区以维权小团体为骨干成立业委会筹备组开始筹建工作。2018年1月28日,在县房管局、居委会的指导下,S小区首届业主大会正式召开。与会人员包括县房管局代表、居委会代表以及小区业主。会议由筹备组汇报筹备工作,并选举产生了包括主任、副主任、秘书在内的业委会成员9人,候补委员4人,业委会主任由维权运动的领导者X担任。最后在全体与会人员的见证之下S小区业主委员会正式揭牌,宣布成立。这个从乡土中孕育出来,并在维权斗争中不断壮大的共同体,终于成立了正式的组织(见图 1),S小区也迎来了其自治的新时代。

一. 事件缘由:土地置换风波

二. 走向联合:联合的逐步升级

三. 走向自治:业主委员会的成立

-

当下的中国正处于现代化的第二个节点——城乡中国[22]上,一方面,城市化加速扩张,呈现出一种“城市下行”的态势;另一方面,农村人口伴随着城市化开始进城,呈现出一种“乡土上移”的态势。“城市下行”与“乡土上移”两种趋势在县一级城市汇合,使得县城加速扩张,成为当下城乡融合的重要场域。虽然这类社区在物质和空间形态上已经具备了城市社区的外壳,但其业主的市民化却远未实现,长期农村社区生活形成的价值观念、生活方式、风俗习惯等依旧根深蒂固。

-

空间和地域是治理的重要先天条件,特定的空间和地域会形成特定的自然和人文边界。作为城乡融合背景下农民进城形成的社区,县城商品房社区既与传统的城市社区不相同,也与传统的农村社区不尽相同。按照涂尔干的概念来表述,传统农村社区人口结构属于“有机团结”,传统的城市社区人口结构则属于“机械团结”[23],前者人口呈现地方性和低流动性,后者人口呈现异质性和高流动性。地处县城的S小区则兼具二者特点,一方面小区居民基本都来自本县各个乡镇、乡村,只是由于购置商品房基于共同的产权而机械组合到了一起。另一方面,由于居民几乎都来自本县,人口来源的区域范畴较小,小区内许多业主都是亲属关系,甚至有些是举族搬迁,抑或搬迁前便是街坊邻居,如在S小区旁边的城乡结合部还存在以县内下属乡镇为单位的小产权房住宅区。S小区及其周边新增乡土型社区人口呈现出一种介于“有机团结”和“机械团结”之间的“相对地方性”结构,表现出一种城乡之间的特征。空间结构和布局会直接影响人的社会交往,在特定的空间内会产生特定类型和属性的社会关系,一旦空间结构发生变化,社会关系也将受到影响[24-25]。具体来说,S小区虽然在外观上已经形成城市社区空间格局,但居民市民化依旧滞后,小区业主们依然保留着农村社区的乡土特质。他们沿袭着传统的“差序格局”人际交往理念,有着强烈的邻里意识以及淳朴的道德情感。在早些年小区绿化还未完善的时候,还有个别业主在绿化带区域种菜种果树,直到后来成立业委会后才由业委会开展综合行动完成清理。实际上,小区从人口结构到业主生活方式都呈现出城乡之间的融合性特征。

-

“熟人社会”是费孝通先生对于中国乡土社会特征的经典概括,已经成为学界研究中国基层社会的经典理论模型。随着改革开放以来中国社会的转型,“熟人社会”的特征也发生了一些微妙的变化。贺雪峰认为传统的自然村是一种典型的“熟人社会”,而随着经济社会的转型,现代的自然村却呈现为一种“半熟人社会”格局,“熟人社会”的特征有所淡化有所转变,但依旧对基层社会有着重要影响[26]。随着新世纪以来城市化、城镇化的快速推进,“半熟人社会”的特征开始随着农村人口的进城而扩展到了更大范围的城乡社区,成为影响中国基层社会秩序的重要乡土资源。在S小区的日常生活中,时常可以看见有居民在白天敞开房门,楼栋单元呈现出一种“鸡犬相闻”气象。与传统意义上的城市商品房大门一关与外界隔绝相比,S小区自然存在一种对邻里的信任。此外进城农民在长期的传统农村生活场域的影响下形成了强大的惯习力量,在交往行为和交往方式上更加倾向熟人社会特征,居民喜欢提关系、讲人脉,传统的熟人社会特征依旧对小区秩序有着重大的影响。但另一方面,县城商品房社区事实上存在的城市化的空间格局一定程度上分割了传统的熟人社会网络。相比传统农村社区,县城商品房社区人口结构异质性更大,这使得小区内生秩序一定程度丧失,居民主体感不足。加之青壮年劳动力的大量外流所造成的小区“空壳化”“留守化”,也使得熟人社会网络的构建缺乏长期稳定的主体,因而县城商品房社区最终呈现为一种介于熟人社会与陌生人社会之间的半熟人社会的格局。

-

“从基层上看去,中国社会是乡土性的”[3]9-10,费孝通先生如此总结道。“乡土”信仰是传统农村存在的基础,也是城市化趋势下进城农民的精神归依。几千年生于斯长于斯的生活方式培育了中国人对乡土的情感,而标志性的自然景观作为乡土的符号,也在人们世世代代的记忆中被内化为一种独特的情怀,似乎每每看到这些山水景致就能够以一种抽象的方式和祖辈们或者不同阶段的自己对话,而一旦这些景致遭到破坏,就会引发一种危机式的恐惧。这种“乡土”情怀在长期的历史演进中被赋予了神秘性与宗教性,从而演变为“风水”信仰。如果单纯从意识形态层面来看待“风水”这个概念,很多时候我们往往会将其视为现代化发展中的落后表现,将其归为封建迷信范畴。但在长期的历史演进中,这种情怀早已超出了信仰的范畴,逐步扩大到了精神领域,最终内化为中国“乡土”文化内涵的重要部分。这对于中国人的文化性格有着深远的影响,甚至可以跨越阶层。实际上,在S小区业主自治的实践中,这种乡土本色也潜移默化地影响着人们的行为选择。维权者们在维权运动的宣传攻势中将狮子山称为Y县人民的守护神,这一说法,无疑成了维权运动的檄文,不断地在唤醒小区业主及周边居民那段尘封已久的山水情怀,并重塑着自身的“乡土”信仰。

-

①“为气而争”的核心要义是“为理而争”,即老百姓为了自己内心认可的道理和正义而“抗争”。

中国的乡土社会具有封闭性与稳定性的特征,圈子内部的社会关系密切,在长期以往的互动交往过程中逐渐形成了相同的价值观念与道德标准,面对社会中的矛盾与冲突,习惯于以一种“无讼”方式来化解,呈现出“礼治”的社会格局。同时,乡土社会是一个讲人情、重关系的熟人社会,受“以和为贵”“忍为上”的传统思想影响,人们的权利主张并不明显,面对纷争也多是碍于“面子”而选择委曲求全。但是作为理性的小农经济个体,并不总是一味地让步、忍气吞声。在面对外来的压迫与威胁,内心的正义感受到极大损失时,人们也会基于生存伦理“为气而争”[27-28],不惜一切代价对抗外敌,“面子”一旦撕破,你死我活在所难免。这样一种“为气而争”文化传统如今依旧深深影响着中国的基层社会生活,对人们的行为选择产生着深刻的影响。S小区居民也是如此。当正当的程序和方式无法维护自己权益时,S小区居民开始转向“人多力量大”的行动逻辑,以“抗争”来争取包括燃气费返还、物业管理等切身权益,以“抗争”等方式向开发商施压。而政府应对这种矛盾也往往秉持“大事化小、小事化了”的理念进行调解,并在与抗争者的互动中表现出超常的默契。

实际上,中华人民共和国成立以来,“乡土中国”经历了一系列的变迁与转型,许多乡土性特质也随时代变迁发生着一些微妙的变化。但从根本而言,乡土性的特质依旧存留在基层社会内部并对基层社会的变化与发展产生着不可忽视的影响。

一. 城乡交融

二. 半熟人社会

三. “乡土”信仰

四. “为气而争”①

-

中国人自古便相信一句话,叫作“远亲不如近邻”。邻里关系作为一种以地缘关系为主体的社会关系[29],对于中国人来说,在相当长的历史时期内,其重要性仅次于血缘关系、宗法关系,而高于业缘关系[30]。邻里关系是整个中国古代社会治理的基础,是费孝通先生概括“乡土中国”的重要脉理。而在当下,邻里社区是中国社会结构的重要组成单元,是中国基层社会生活开展的重要场域[31],对于社区治理有着重要意义,因而社区共同体的营造应当以邻里关系的唤醒与重构为行动起点[32]。

在S小区业主自治的实践中,业主们在长期的抗争与互动中强化了邻里认同,重构了邻里情感,最终构建起了一种全新的邻里秩序体系,为小区的长久自治奠定了坚实的基石。

-

农村地区熟人社会带来的乡土认同(地缘认同)是邻里认同得以产生的基础性资源[33]。在县城商品房社区,农民进城后,其原先村落的熟人社会中所形成的社交网络和身份认同并没有完全断裂。所存在的半熟人社会的特征造就了其业主独特的身份认同观,这种身份认同源自一种朴素的理念,即自己人和外人的区分。S社区这种区分方式十分简单,从方言口音里便可识别。Y县地处我国南方丘陵地区,自古以来自然的分隔和小农社会的封闭在丘陵地区造就了五花八门的方言,老人常说“翻过一座山讲的土话就不一样咧!”正是这个道理。这样一种口音的区分在小区内也成为身份认同的一个重要标尺,人们时常只需简单闲聊几句便知道对方来自哪个乡镇甚至哪个村,并迅速将对方代入到相应社会网络中以进行区别。同时,人们往往会对操着一口普通话的人抛去异样的目光,表现出一种特殊的谨慎,笔者在对S小区的调研访谈中便受益于一口流利的Y县方言,因而左右逢源。

共同面对的社会情境是推动原有乡土认同进一步强化并转化为邻里认同(社区认同)的关键要素。商品房社区作为一个相对封闭的生活空间,居民们共享着内部的自然和人文资源,其内部构成了一个具有一定排他性的小集体,彼此间形成了休戚与共的利益关系[34],因而在生活中很多时候面临着共同的社会情境,在S小区业主自治过程中,业主们面对的共同社会情境便是维权自治运动。在维权自治运动中,从最初的阻止施工的抗争小团体,再到后面追讨燃气初装费的扩大联合体,最后到整个小区的自治共同体,也是这样随着业主们着眼的社会情境的扩大而扩大。而与业主共同体相对的开发商,则在这样一种开发商与业主对抗的社会情境中被归为“外人”,并在连续的对抗中持续强化着业主共同体自身的身份认同。

-

城市商品房社区情感的生成是商品房社区成为亲密情感型社区的关键[35],传统乡土社会邻里情感的基础在于血缘与地缘,而城市空间格局下的县城商品房社区则更加多元,还包括类似的生活方式、类似的阶层地位或利益地位、共同的文化信仰或价值观念等要素。随着中国住房市场化及社会结构阶层化的推进,人们对于商品房社区的选择也遵循着市场机制下的理性选择原则,这也让很多具有类似社会经济地位、文化背景的群体选择同一商品房社区,并最终使得商品房社区日益显示出同质化阶层化的特点[36]。县城商品房社区也同样在城乡融合的大潮下成为这样一种阶层化社区,而这种特征也为其社区内部认同感、归属感的建立创造了有利条件,进而为邻里情感的生成创造了条件。

S小区便是这样一种阶层化社区。首先,小区业主以工人和农民为主,业主们在经济与社会地位上较为平等,这使得业主们进行社区参与和情感互动会更加便利,用业主的话来说就是“能玩到一起去”。此外,经济地位的平等使得业主们对社会公共服务的诉求更容易趋向一致,而利益诉求的一致也是社区共同行动的催化剂,是社区共识形成的前提,是业主间亲近情感生成的基础。这种特点在S小区多次的维权运动中得到了淋漓尽致的体现,包括在业委会的日常运作中也是如此。由于习惯了农村生活,业主们十分享受饭后与邻居聚在楼下的闲聊时光,因而在业主们的发起和呼吁下,小区楼栋架空层被改造成了公共聚会的小空间供业主休闲。此外,阶层化社区的业主在文化素养与社会理念方面的共性也使得他们更加容易产生互动并融入彼此,更容易在价值观念上彼此认同并达成共识。在保卫狮子山的宣传攻势中,业主们将狮子山称为Y县人民的守护神便是这样一种共同价值观念和文化认同的体现。而共同面对的维权情境也在强化业主身份认同的同时增进了业主间的互动并使得业主间形成了一种情感的共鸣和融合。

-

秩序是把人们联系起来并组织生活的基础。没有常态的秩序,就无法进行社会生活[37],秩序的构建是社区实现可持续自治的关键所在。在快速城市化的过程中,农村社区那种基于共同价值的由同质人口组成的“共同体”被拆散,原先调节居民间权利、义务和日常生活的非正式制度发生断裂,社区呈现出一种“零散”“无序”的特点[38]。在S小区的实践中,为重建社区秩序,业主精英分子基于自身对现代化的向往对小区进行了法治化改造,以图构建起现代社区秩序,普通业主们则在传统价值观的指引下以实践的方式重塑着乡土色彩的“不成文规则”,二者共同构建起了一种具有“乡土与现代融合”特征的邻里秩序。

1.法治萌芽:公共精神的塑造。格尔茨认为,合作的基础是合作参与者能够切身感受到共同价值观念,而不是鼓励人人团结的普遍伦理观念[39]。共同信念作为社会资本的构成要素,能够将微观层次的个体行为与宏观层次的集体选择结合在一起,促进成员为共同的利益进行协调与合作,这种共同信念在现代社会语境中被称为公共精神。公共精神是公民社会价值观念的精髓,是公民社会的灵魂,因而也是秩序重建的开端。在S小区维权自治运动的实践中,有一批精英分子始终活跃在最前沿,最终他们都被吸纳为第一届业主委员会的成员,对小区事务继续发挥着重要的作用。13名业委会成员大多拥有着较好的学历、较稳定的工作和不错的收入,因而他们也具有更强的公民权利意识和公共精神,对现代化的秩序构建有着独到的理解和发自内心的向往。

在精英分子们看来,商品房社区公共精神的塑造首要便是现代法治的普及。而法律思想的普及不是简单依靠文本的宣传和说教可以实现的,而应当将法律与业主的切身利益联结,使得抽象的法律条文在实践中转换为看得见、摸得着的东西。为此,S小区将法律法规的宣传融入具体的维权行动中来,在实践中对业主进行普法教育。在处理绿化带种菜及乱停车的问题中,业委会通过公告、微信和口述等方式给业主普及城市规划管理等相关法律法规;在燃气初装费违规收取的维权运动中,维权精英们仔细学习了省、市物业管理条例及相关文件精神,并通过业主群、小区微信公众号等方式向业主传达并做相关解释工作;在筹建业委会的过程中,无论是在最初筹备业主委员会的倡议书上,抑或是票选业委会成员时,业委会筹备组均在相应通告或文件中附上了相应的法律条文及相应解释文本,在做到有法可依的基础上也增长了业主的法律意识。在维权自治运动贯穿的普法行动的推动下,权利意识和共同体等观念逐渐渗透到整个小区中,内化为了业主们的共同信念,推动了业主群体公共精神的塑造,为业主自治的实现奠定了坚实的基础。而在业委会正式成立后,精英分子们也详细制定出了一套完备的自治制度,包括通过了正式的《小区业主公约》《小区业委会会议制度》《小区公共财物及卫生费管理规则》等一系列规章,小区自治在精英分子的推动下呈现出了一种现代性法治萌芽的倾向。

2.乡土传统:不成文的规则。在乡土社会的礼治格局下,其内部规则体系往往呈现出一种传统的色彩,即所谓“规矩”。而传统的“规矩”在潜移默化、世代相传中深深植根于人的骨子里,甚至不必存在文字。在S小区业主自治运动中,虽然精英分子拟定了一系列完备的自治制度,但在具体的小区管理和日常生活中,这套自治制度却大多数时候被束之高阁,人们判断对错、处理日常问题与纠纷更加愿意“凭良心”“讲道理”而非“翻规章”“引制度”。事实证明,在小区日常管理问题中楼栋长与单元长作为可依托“权威”的重要性甚至大过业委会及其规章制度本身,大家在遇到问题时更加愿意通过各自楼栋的“楼栋长—单元长”介入协商的方式而非援引业委会制度的方式进行解决,并在日常的实践中形成了一种不成文的邻里规则。最典型如在物业管理中,虽然业委会早早便采用统分结合的方式对小区物业事务的公私属性及其边界进行划分,但在实际的管理中,业主们常常采取“商量着来”的方式进行协调,小区秩序呈现出实然层面的“乡土传统”。法治萌芽和乡土传统这两种看似截然相反的趋势在以城乡融合为特征的S小区实现了和谐共生,并在精英分子与普通业主的频繁互动中重构着社区网络,最终重塑社区共同体,构建起一种“乡土与现代融合”特征的邻里秩序体系。

综上所述,在S小区业主自治的实践中,小区浓厚的“乡土本色”虽然一方面造成了其内部的“零散”与“无序”,但另一方面也成为推动业主身份认同和情感互动的重要基础性资源,在小区业主的联结与内部秩序的重构中起着关键作用。在维权运动的激活下,这种基础性资源增进了业主间的认同感,培育出了深厚的邻里情感,构建起了“乡土与现代”二重性特征的邻里秩序,实现了小区邻里体系的乡土性重建,最终顺利实现业主自治。(见图 2)

一. 邻里认同的强化

二. 邻里情感的重构

三. 邻里秩序的重建

-

本文在参考已有研究成果的基础上,对江西省S小区业主自治的个案进行了深入分析。结果显示,S小区业主自治的实现有着一套不同于传统城市社区的逻辑,传统城市社区人口结构的异质性和高流动性使得其内部普遍存在“陌生人社会”情境,在此情境之下的业主合作、业主自治更多基于理性驱动,主要表现为“基于共同利益的集体行动”和“基于自我管理需要的自治运动”两套逻辑。而在S小区,其人口结构的城乡二重性使得小区天然具有一种“熟人社会的倾向”,表现出一种半熟人社会的特征。而在维权自治运动的驱动下乡土性资源得到激活,推动了邻里体系的重建,最终实现业主自治,S小区业主自治表现为“基于乡土性资源的邻里重建”的逻辑。不断完善的业主自治体系使S小区从2018年无人管理、环境脏乱差、安全隐患突出、邻里矛盾纠纷多发易发的状态一跃成为县明星小区,邻里关系更加融洽,社区治理体系更加完善,2021年该小区被定为全县基层治理试点小区,进一步奏响了和谐社会的最强音。

当下的中国正处在现代化的高速转型期,“乡土性”与“现代性”这两种特性常常被人们视为对立与矛盾关系,却殊不知“乡土精神”有其独立的价值与文化个性,现代化的进程并不会与“乡土精神”在根本上对立。在孔飞力先生看来,“现代性”的构建不只有单一路径,中国的乡土文化中有着与现代性并不相悖的各种资源,对于现代性的构建,比之外部的影响,植根于本土环境及相应资源的“内在动力”“内在倾向”有着更根本的意义[40]。当下,业主自治体系的构建作为基层秩序结构的一种现代性方向,在传统城市社区,可以表现为一种陌生人社会重构为特征的现代型逻辑,在新兴的县城商品房社区,自然也可以产生一套以熟人社会、邻里重建为特征的乡土型逻辑。我们对业主自治抑或现代性的研究,也应当更多聚焦变化中客体本身的特殊性,多一些本土化“关怀”,在研究中充分挖掘“内生要素”,如此才能避免研究视野上的形而上学,在城乡融合的今天实现“乡土”与“现代”辩证统一。

乡土型社区作为城乡融合型社区,在城市化与现代化的带动下表现出了一种转型时期的生机勃勃,它的出现改变了中国基层社区的风貌,其未来的发展方向必然是转型为现代城市社区。对于乡土型社区的现代化转型,如果仅仅凭借行政力量进行自上而下的整合,很多时候往往会适得其反。而只有充分挖掘其社区内部的现代化要素,通过积极引导而非强制的行政手段推进,才能实现真正意义上社区自内而外的现代化转型。因此乡土型社区内部体系的整合,自治体系的构建关键在于立足自身,充分开发并利用好乡土性资源,并在此基础上重新建立起可治理的邻里体系。只有在立足“乡土本色”的基础上,推进“邻里重建”,乡土型社区才能在“城乡中国”的新节点实现其自身的新生。

DownLoad:

DownLoad: