-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

在新型城镇化的冲击下,城镇所承载的多元文化趋于同质化,城镇规划的盲目性、单一性逐渐凸显,使得人们的乡愁情感无处寄托.2018年9月,《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》中提出要“留住乡愁记忆,满足人民日益增长的美好生活需要”[1],在此背景下,如何构建“留住乡愁”的新型城镇化模式引起了学界的关注.但目前关于乡愁的研究文献,内容主要集中在概念解读[2-4]、影响因素[5-7]、实践应用[8-10]等3个方面;范围主要集中在乡愁与古村落景观[11-13]以及乡愁与城市景观[14-16]方面;对象主要是针对某一村落、城镇的游客[17-19],或是某一特定人群,如老年群体、青少年群体等[20-21];数据主要来自于古诗词、歌词、纪录片、问卷等[22].2021年4月29日,文化和旅游部印发的《“十四五”文化和旅游发展规划》明确指出,在加强新型城镇化进程中,应更加注重文化遗产保护,传统风貌保留,延续历史文脉[23],就现有文献来看,目前的研究在保护和传承乡愁的内涵和价值上还存在一定的局限性.古镇作为旅游目的地,集合了自然和人文两大环境优点,非常契合当下城镇化进程中人们追求休闲+度假的旅游需求,古镇悠久的历史和文化脉络,可以唤醒游客的乡愁情感,具有重要的旅游价值和文化价值.而旅游网站丰富的信息资源,为大众旅游打开了了解当地风俗的大门.因此,本文以网络游记为数据来源,对古镇乡愁景观元素体系进行研究,在理论层面拓宽乡愁景观的研究内容,并为古镇乡愁景观资源的挖掘和利用提供更多实际的指导.

HTML

-

为确保研究数据的准确性和可靠性,选取浏览量、用户数量和黏性较高的携程旅行、去哪儿旅行、马蜂窝3个旅游网站,以“古镇、乡愁”为关键词进行搜索.通过横向对比发现,携程旅行的有效游记数量最多,因此,本文以携程旅行的数据为来源.截至2022年5月10日,共爬取到603篇网络游记,考虑到同一古镇在不同游记中的乡愁景观元素重复,会导致研究结果产生一定误差,所以对同一古镇的游记进行筛选,从中选择1篇提及古镇乡愁景观元素最全面的游记作为该古镇的研究文本,剔除广告、重复性高及关联性不大的内容,最终筛选出164篇网络游记,共涉及到24个省份99个市的古镇,为研究提供了充分的数据支持.

-

由于不同游客撰写游记在展示内容和表达方式上存在一定的差异性,为提高研究数据的准确性和可用性,在对游记内容进行分析前,先对文本内容进行预处理,具体操作是:①删除游记中与分析内容无关的内容.如:旅游路线、注意事项、费用统计等.②逐一提取核心记录段落.对全文进行人工识别,提取针对古镇进行描述的核心内容.③游记内容的标准化整理.如将“大榕树”“参天古树”“千年红豆杉”等统一替换为“古树”,将“许家厅”替换为“古私塾”.④建立过滤词表.将代词、介词等设置到过滤词表中,如“呀”“了”“呢”等.再将预处理后的有效游记数据导入TXT格式文档中,运用ROST CM6软件对游记数据进行分词,筛选出游记所提及的古镇景观元素,再运用“词频分析”功能,统计出频数排名前80位的高频词汇(表 1),可以看出,高频词汇基本囊括了古镇中各类型的景观元素,具有一定的代表性.

1.1. 数据来源

1.2. 数据处理

-

乡愁景观元素以乡物、乡事等乡愁元素为载体,表达于载体空间和载体活动之中,使人们在载体空间和载体活动的体验之中再现乡愁记忆,从而实现乡愁情感的延续.张智惠等[22]将乡愁景观载体系统分为物态载体、非物态载体2个大类及乡景、乡食、乡技、乡风、乡俗、乡音、乡趣7个中类;王新歌等[24]认为自然景观映像、建筑风貌格局、社区生活氛围、劳作场景遗存、乡土故事人物、传承技艺表达、地方节庆展演7个大类共同构成了旅游地乡愁文化元素维度;张琳等[25]将同里古镇地域特征感知维度分为物质景观、非物质景观2个大类以及建筑风貌、街巷空间、景观要素、乡土民情、历史文化、同里美食6个中类;孙坤等[26]将“乡愁记忆”载体要素分为一级要素和二级要素,一级要素包括物质载体要素和非物质载体要素,二级要素分为生态要素、建筑要素、生活要素、历史要素、文艺节庆要素、饮食要素、民俗要素、典故要素、传统技艺要素、名人要素;蔡礼彬等[27]通过隐喻抽取技术将乡愁景观要素分为味道记忆类景观、仪式场景类景观、生活环境类景观;李志飞等[28]认为乡村声景是乡愁产生的重要因素,将声景分为人类活动声、生物声、自然地理声,探究声景对居民和游客的乡愁触发影响机制.从现有文献可以看出,乡愁景观元素的覆盖面广、类型较多,在不同场景下,唤起“乡愁感知”的元素还是有一定的差异.

古镇乡愁景观元素源于古镇的生态、生产与生活空间,将提取的80个高频词汇进行聚类整合,在这个场景下,“祠堂”“庙宇”“寺院”等是古镇中具有历史厚重感的建筑景观;“街巷”“青石板路”“白墙”“黛瓦”等组成了古镇白墙黛瓦的街巷空间;“小桥”“廊桥”“长廊”等阡陌交错的节点空间串联起古镇整体;“盆景”“古井”“水车”等构成了古镇中生活气息浓郁的居民生活场所;“农田”“梯田”“油菜花”等展现了古镇田园生活之景;“山林”“流水”“瀑布”等勾勒出古镇的山水意境;“木雕”“石雕”“酿酒”“特色小吃”等是具有古镇地域特色的传统技艺;“灯笼”“对联”“晒秋”等是古镇在特定节日中所遵循的习俗;“祈福”“供奉”等承载了人们的精神信仰和寄托;“传说”“方言”“戏曲”等蕴含了古镇特色文化内涵;“鸟鸣”“蝉鸣”是儿时生活场景的主要背景音;“山歌”“吆喝声”是地方文化的重要表达载体,是值得欣赏和记忆的声音.在这些类别中,既有可观赏、可触摸,以物态形式存在的乡愁载体,也有以精神文化及行为活动等非物态形式存在的乡愁载体,它们涵盖了人文和自然景观的乡愁景观元素,也包含了技艺型、文风型以及听觉型的乡愁景观元素,这些主要元素类型构成了古镇这一特定场景的乡愁感知和记忆.

-

根据以上分析,最终构建出古镇乡愁景观元素体系,由物态乡愁景观元素与非物态乡愁景观元素2个大类,人文景观、自然景观、民俗特色、文化信仰、故乡之音5个中类以及建筑风貌、街巷空间、节点空间、民居环境、田园风光、林间山野、传统技艺、节日习俗、礼仪信仰、地方文化、自然之音、人文之音12个小类构成(表 2).

2.1. 古镇乡愁景观元素分析

2.2. 古镇乡愁景观元素体系构建

-

为了解游客对古镇景观元素的乡愁感知情况,对古镇乡愁景观元素体系的12个小类、5个中类以及2个大类进行频次统计,计算出各类古镇景观乡愁元素的频次占比情况(表 3).占比越高,表明游客对其乡愁感知程度越高,即该类古镇景观元素越能够唤起游客的乡愁情感.

结果显示,“建筑风貌”类元素占比最高,其次为“街巷空间”类元素,“林间山野”类元素居于第三位.可见,这3类元素较易使游客产生乡愁感知,是古镇景观中唤醒游客乡愁的重要元素类型.相对而言,游客对于“自然之音”“人文之音”类元素的乡愁感知程度则较低,证明游客在游览过程中更容易忽略“故乡之音”这类隐性元素.由此可见,游客对物态景观元素的乡愁感知程度远高于非物态景观元素,在非物态景观元素中,民俗特色更能唤起游客的乡愁感知.

-

为理清游客对古镇景观元素的真实体验感受,找准游客体验与感知程度的差异,根据游客对高频词汇的描述,运用内容分析法,对古镇景观元素进行编码,将其分为“非常好、较好、一般、较差、非常差”5个等级,用“A、B、C、D、E”表示,分别赋值“5分、4分、3分、2分、1分”(表 4),在打分过程中,重点关注“非常”“很”“比较”等程度副词,将赋值结果记录在excel文件中,用于乡愁感知评价的计算.

-

IPA分析法是用于重要性和表现性评价的主要方法,以重要性和表现性分别为横轴、纵轴,以中值为横轴、纵轴的分割点,构建一个二维的四象限图.象限图能直观地表明各景观元素的情况,有助于问题的归纳总结分析.计算公式如下:

式中:In为重要性指标,指游客对古镇景观元素的乡愁感知程度,即元素在游客游记中出现的频率;Pn为表现性指标,指游客对古镇景观乡愁元素的满意程度,即游客对元素的评价分值(即元素的赋值结果);n为某类古镇乡愁景观元素,具体计算结果如表 5所示.

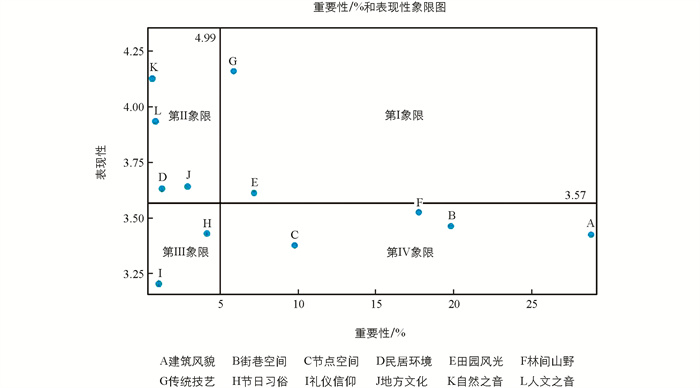

根据计算结果,分别以In与Pn的中值(4.99,3.57)为坐标分割点,构建出IPA象限图(图 1),将第I、II、III、IV象限分别划分为优势保持区、稳步推进区、次要改善区、重点优化区.

第I象限“优势保持区”,为重要性和表现性都较高的区域,即游客对这些景观元素的乡愁感知程度较高,且体验满意程度也较高.分布于该区域的景观元素有田园风光和传统技艺2类;第II象限“稳步推进区”,为重要性低、表现性高的区域,即游客对这些景观元素的乡愁感知程度较低,但体验满意程度较高.分布于该区域的景观元素有自然之音、人文之音、民居环境、地方文化4类;第III象限“次要改善区”,为重要性和表现性均较低的区域,即游客对这些景观元素的乡愁感知程度较低,且体验满意程度也较低的区域.分布于该区域的景观元素有节日习俗和礼仪信仰2类;第IV象限“重点优化区”,为重要性较高,但表现性较低的区域,即游客对这些景观元素的乡愁感知程度较高,但体验满意程度较低.分布于该区域的景观元素有建筑风貌、街巷空间、林间山野、节点空间4类.

从以上感知分析与评价中我们可以看到,当前在建设唤起乡愁感知的古镇景观中,有些景观元素的表现性和重要性没有呈现出正相关性,使得能够唤起乡愁感知的一些重要元素,如:建筑风貌、街巷空间、林间山野等因游客体验满意程度较低,并没有发挥出应有的功能和作用,导致游客内心深处的乡愁情感没有被真正激发出来,乡愁景观感知和现实体验缺乏深度连接和情感共鸣.所以,当前以“留住乡愁”为导向的古镇景观还有极大的优化提升空间.

3.1. 古镇乡愁景观元素的乡愁感知分析

3.2. 古镇乡愁景观元素的乡愁感知评价

3.2.1. 古镇乡愁景观元素的编码与赋值

3.2.2. 基于IPA分析的乡愁感知计算及评价

-

基于以上分析结果,有针对性地提出“留住乡愁”为导向的古镇景观优化策略,让游客置身在古镇景观场景下,乡愁体验与乡愁情感能够产生共鸣,从而满足内心深处的多种需求,切实推进文化和旅游融合发展.

-

“重点优化区”所包含的“建筑风貌”“街巷空间”“节点空间”“林间山野”类元素是古镇的宝贵遗产资源,承载了古镇原始的历史风貌和自然景观,经过感知分析,游客在这类元素中,对乡愁的感知程度是最高的,也是最容易唤起乡愁情感的主要方面.所以,在“建筑风貌”类元素方面,应当注重保护和修复具有历史和地域特色的传统建筑,体现出原汁原味的外观和特征.对于新建建筑,必须要融入当地的建筑风格,保持和古镇整体风格的统一性和协调性.在“街巷空间”类元素方面,应对不合理的街巷布局和设计进行改善,创造具有人文情怀的街巷空间,为游客提供愉悦的步行空间;在“节点空间”类元素方面,通过深度挖掘古镇的乡愁文化,打造具有独特氛围的场所,赋予空间特殊的意义和乡愁情感;在“林间山野”类元素方面,应保护利用好自然资源,加强生态保护宣传教育,保留并依托古镇山体、农田、河流、建筑的原有肌理,打造良好的林野自然环境.同时,这些区域也是人们的主要步行与驻留区,要统筹提升这些区域的服务品质,提升游客观感与满意度.

-

“优势保持区”所包含的景观元素在物态景观中乡愁感知较低,而在非物态景观中感知较高,同时游客满意度都比较高,所以重点在保护和传承上.在“田园风光”类元素方面,应当维护好古镇周边的自然环境和生态系统,保护农田、山林、水源等自然资源,保持乡村原生态的美感,为游客提供真实的田园风光;在“传统技艺”类元素方面,应当重视传统技艺的传承和创新,培养对传统技艺的热情和继承意识,可以打造互动体验的项目,吸引游客参与和体验,同时,可以整合乡愁元素的展示,通过建设博物馆、非遗馆和展览馆等场所,将传统技艺公开展览,让游客亲身感受古镇的乡土、乡俗、乡情,激发游客的乡愁情感共鸣.

-

“稳步推进区”和“次要改善区”所包含的景观元素主要集中在人文方面,是提升游客精神感受的重要元素,也是打造古镇地域特色景观的重要方面,但在实际满意度上参差不齐,需要通过交流互动来优化激活.在“地方文化” “礼仪信仰”和“节日习俗”等类元素方面,通过举办传统节日活动、传统乡村活动,来恢复和重启乡土文化,让游客感受古镇的传统习俗、文化信仰和文化氛围;提供地方特色美食,让游客在品尝地道美食中,通过味觉体感来增强乡愁感知;在“民居环境”类元素方面,可以开设民居参观区域或建设民宿,让游客了解和体验传统民居的生活环境和文化特色;在“自然之音”类元素方面,注重环境建设与生态保护,维护古镇生态环境与生物种类的多样性,为鸟类、昆虫类提供良好的栖居环境,吸引更多鸟类、昆虫类到古镇栖息生活,提升古镇自然之音的多样性.在“人文之音”类元素方面,可以举办传统音乐和表演活动,也可以因地制宜地建设声音博物馆,将古镇中具有地域性、代表性的山间民歌、吆喝叫卖声等人文之音进行收集,构建有鲜明地方特色的声音资源库等.通过体验最真实、最原生态的古镇文化,优化游客的乡愁体验.

4.1. 提升重点优化区域,唤起乡愁情感

4.2. 保护优势保持区域,激发乡愁共鸣

4.3. 激活稳步推进和次要改善区域,优化乡愁体验

-

随着乡村振兴战略以及新型城镇化建设的推进,构建“留住乡愁”的古镇景观体系对推动古镇旅游和经济发展具有重要意义.本文以网络游记为研究对象,从游客的真实体验出发,来反映当前古镇景观规划与实际效果之间存在的问题.就研究结果看来,当前古镇景观规划建设中,景观元素的利用、地域特色打造、旅游消费服务等激活古镇活力的方面都没有被充分挖掘和发挥,使得“留住乡愁”为导向的古镇景观规划因缺乏人性关怀和人文关怀,无法满足人们内心深处对于文化和精神的多元化需求.所以,当前古镇景观空间和服务亟待优化,以此来保留人们赖以依恋的故乡场景,唤起乡亲乡情和情感记忆,创造宜居、宜业、宜文、宜游的工作和生活环境,推动文化和旅游以及地方经济的发展.

-

本文运用网络文本分析法对古镇景观乡愁感知进行了探索性研究,研究对象覆盖了国内各类具有代表性的古镇;研究数据的获取也突破了传统调查访谈等数据获取不便捷、数据来源单一等问题,但是旅游网站的使用人群大多数为青年人、中年人,因此所获取的数据中存在儿童群体和老年群体样本量不足的情况,会对研究结果造成一定的误差.同时,研究内容主要是对当前国内古镇景观整体层面,但古镇景观具有极强的地域性特征,地区城镇化进程、经济发展状况、规划建设思路等因素都会对当地文化和旅游的开发和利用产生影响,相关研究有待进一步深化.

DownLoad:

DownLoad: