-

2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上指出:“要深化教育体制改革,健全立德树人落实机制,扭转不科学的教育评价导向,坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾,从根本上解决教育评价指挥棒问题。”新高考改革评价体系要从根本上解决“唯分数、唯升学”的指挥棒问题,回归高考的育人初心和立德树人根本任务。新高考改革推进普通高中和高等院校在高考评价体系中发挥更大的作用:一方面倒逼高中落实新高考对学校提出的新理念,注重培养学生的综合素质,促进学生个性化发展;另一方面促进高校专业建设的内涵式发展,创新人才选拔与培养方式。沪浙京津琼鲁6省(市)推进“3+3”新高考方案的进程中,全面走班难、物理选科遇冷、学科教师结构性缺失、综合素质评价难以逃出公平性困局等成为热议问题。2019年,冀辽苏闽鄂湘粤渝8省在汲取第一批、第二批新高考实验省市经验的基础上,推行“3+1+2”高考方案,采取“有限选择”策略。同时,四川、江西等省按下新高考改革的暂停键,放缓新高考进程。通过梳理与总结新高考改革的研究文献,深入了解新高考研究的热点主题,有益于反思当下问题,揭示未来研究趋势。

HTML

-

本研究采集的数据来源于中国知网(CNKI)所刊载的核心期刊和CSSCI来源的期刊论文。采用高级检索,设置“主题”为检索条件,设定检索内容为:“高考改革”或含“高考综合改革”,或者“高考制度”或含“高考招生”,或者“新高考”或含“新一轮高考”,或者“高考新政”或含“高中学业水平考试”,或者“综合素质评价”或含“高中生涯规划教育”,或者“选考”或含“走班”。期刊检索年限设为2015-2018年,期刊来源类别限定为核心期刊和CSSCI。此外,考试研究的专门期刊《中国考试》《考试研究》《教育与考试》《教育测量与评价》也被纳入检索范围,检索条件设置与前者相同。检索获得文献1 109篇。经进一步人工筛选,剔除新闻、访谈、征稿启事、会议通知等,共获得有效文献831篇。本研究利用书目共现分析系统软件Bicomb 2.0、统计软件SPSS 24.0、Excel工具、社会网络分析软件Ucinet 6.2和Netdraw,对新高考改革研究文献进行文献计量分析。基于新高考改革研究文献的高频关键词的社会网络分析、聚类分析和多维尺度分析,以期把握新高考研究的热点主题和研究趋势。

-

运用Bicomb 2.0软件,提取、统计831篇文献的关键词3 475个,并对关键词作标准化处理,如“高中生综合素质评价”“高中学生综合素质评价”“学生综合素质评价”和“综合素质评价”统一合并为“综合素质评价”。对标准化后的关键词进行词频排序,结合普莱斯公式与研究需要,确定词频≧10的49个高频关键词(表 1)。由表 1可知,49个关键词的总频次为1 407,占总频次的40.50%,除高考改革、高考、新高考、新高考改革,前十个高频关键词依次为综合素质评价、学业水平考试、考试招生制度改革、高中学业水平考试、高校招生、普通高中、选课走班、走班制、综合评价、选考。

-

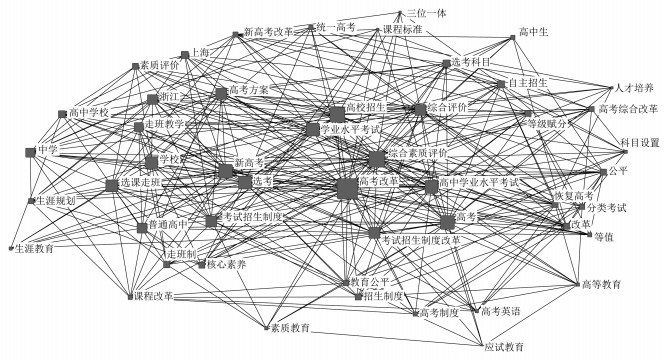

“社会网络分析(Social Network Analysis)是对社会网络中的行动者(个人或集体)之间的社会网络关系进行量化分析,对行动者在网络中的结构特征进行描述和解释”[1],挖掘行动者之间联结的数量关系。运用社会网络分析软件Ucinet 6.2对高频关键词进行数据处理,通过Netdraw绘制社会网络结构图(图 1),从网络密度、中心度、核心—边缘结构三个方面,揭示高频关键词社会网络的结构属性(Structure Properties),剖析共现网络中研究主题之间的结构关系和数值特征。

1.网络密度分析

网络密度(Network Density)是指社会网络中的行动者(个人或集体)之间联系的紧密程度,密度值的区间介于0和1之间。行动者之间的联系越多,网络密度越大,密度值越接近1。运用社会网络分析软件Ucinet 6.2计算网络密度为0.330 8,高频关键词之间的联系程度较高,关键词所代表的研究主题之间的信息、知识的互通性程度较高。从图 1可以直观地看出,首先,高考改革、综合素质评价、高中学业水平考试、新高考、选考、高校招生等关键词处于社会网络的中心圈层。各关键词与“高考改革”的连线数量最多,在同一篇文献中的共现次数最多,形成以高考改革为核心内容的研究成果。其次,高考方案、普通高中、走班教学、选考科目、等级赋分、自主招生、综合素质评价等关键词处于社会网络的中间圈层,各关键词之间的连线较为密集,说明这些关键词在研究成果中的活跃程度高,是新高考改革研究的热点主题。第三,高中生、课程改革、高考英语、生涯规划、生涯教育、高等教育等关键词处于社会网络的边缘圈层,与中心位置、中间位置的其他关键词之间有不同程度的联系,是学者们关注的重要热点主题。

2.中心度分析

中心度(Centrality)是对行动者(个人或集体)在社会网络中的地位描述(Position)。“程度中心度(Degree Centrality)、中间中心度(Betweenness Centrality)、接近中心度(Closeness Centrality)”[2], 是行动者在网络结构中的权利和影响力的量化指标,反映其在社会网络内部的结构属性和重要程度。中心度分析“可以揭示某一研究领域内的研究热点,能识别未来可能成为网络中心(Hub)的研究主题”[3]。程度中心度反映关键词在网络中的活跃程度,程度中心度越大,研究主题越处于网络的中心位置。中间中心度表示关键词作为联系其他行动者的媒介,中间中心度值越大,研究主题越有潜力居于网络的中心位置。接近中心度是关键词之间的接近程度,接近中心度值越大,研究主题越靠近网络中心。

运用社会网络分析软件Ucinet 6.2计算社会网络的中心度(表 2),有以下发现。第一,共词网络的点出中心势(Network Outdegree Centralization)和点入中心势(Network Indegree Centralization)均为59.809%,指数值较高,说明新高考的研究主题集中趋势较大,较为集中在高频关键词。其中“高考改革”的程度中心度最高,综合素质评价、高考、高校招生、新高考、高中学业水平考试、学业水平考试、选考等关键词的程度中心度从数值上也验证了这些关键词是当前的重点研究主题。第二,共词网络的中间中心势指数(Network Centralization Index)为14.87%,指数值较低,说明共词网络中关键词作为其他关键词的媒介的能力较弱,当前新高考改革研究的核心内容还不够突出,研究深度还不够深入,各研究主题之间的信息、知识交互的能力较弱。其中,高考改革、综合素质评价、高考、高校招生、新高考、高中学业水平考试,处于共词网络路径的交叉位置,影响其他关键词共现的能力较强。第三,共词网络的接近中心势(Network Centralization)为65.65%,指数值较高,说明共词网络中各关键词向网络中心靠近的趋势较大,各研究主题之间信息、知识交互有加强的趋势。一般而言,程度中心度值大的关键词,其接近中心度值也大,如高考改革、综合素质评价、高校招生、高中学业水平考试等。选课走班、考试招生制度改革、学校、考试招生制度、高考方案、普通高中、走班教学等关键词的接近中心度值较高,说明这些研究主题逐渐靠近网络中心,有成为核心研究主题的趋势。

3.核心-边缘结构分析

“核心-边缘结构(Core-periphery Structure)是指社会网络中一部分行动者处于核心地位,与其他结点的行动者有不同程度的联结关系,而处于边缘地位的行动者与其他行动者之间的联结程度弱。”[4]借助核心-边缘结构模型,分析高频关键词在社会网络中的分布区域,有助于辨析和解释新高考改革的研究热点。运用社会网络分析软件Ucinet 6.2,计算关键词核心度(表 3)和连续性核心-边缘结构模型的相关参数。“连续性核心-边缘结构模型中,实际矩阵与理想矩阵吻合的相关系数Final fitness的值域为[0, 1],系数越接近1,核心-边缘结构越理想。”[5]经计算,Final fitness值为0.541,属于强相关(Positive),新高考改革研究热点主题的社会网络存在核心-边缘结构。核心度值前17个关键词(Concentration=0.860)处于社会网络的核心区域,“高考改革”是整个社会网络的核心。与社会网络图(图 1)对比,关键词核心度数值辅助我们辨析研究热点,用数值更加准确地说明关键词结点在社会网络中的位置。如图 1中,高考方案、普通高中、走班教学、选考科目等关键词处于共现网络的中间位置,是目前研究的核心热点;等级赋分、自主招生等关键词也处于共现网络的中间位置,但还未进入目前的核心热点区域。与新高考改革研究高频关键词中心度(表 2)对比,高频关键词的中心度与核心度排序较为一致,说明目前新高考改革的研究成果主要集中在高考改革、综合素质评价、高校招生、学业水平考试等主题,其他关键词热点需引起关注,并深入探究,从而形成新的研究热点。

-

蒙纳克(Ira A. Monarch)认为,“共词分析(Co-word Analysis)是通过分析相关文献中的代表性术语之间的关联强度,揭示某一学科领域的研究格局和发展趋势。共词分析确定的具有代表性的这些术语是对某一学科领域的概念结构或知识网络的映射,这一系列映射详细地呈现某一学科领域的研究主题”[6]。关键词是表达研究文献的核心要义的代表性术语,是对研究主题的高度凝练与概括。社会网络分析直观地为我们呈现了关键词的分布情况,量化指标也从数值上说明关键词在共现网络中具体的控制地位。运用共词分析技术,进一步对高频关键词之间形成的概念结构和知识网络,进行聚类分析和多维尺度分析,归纳分析新高考改革的热点研究主题,揭示未来的研究趋势。

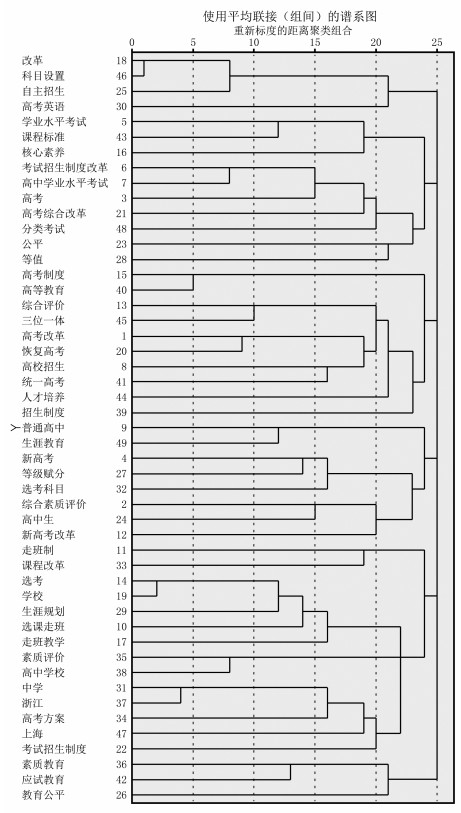

1.新高考改革研究热点主题聚类分析

共词聚类分析是“在共词分析的基础上,以共词出现的频率为分析对象,利用聚类的统计学方法,把关联密切的主题聚集在一起形成类团。”[7]运用SPSS 24.0,通过系统聚类(Hierarchical Cluster)获得新高考改革研究的高频关键词聚类谱系图(图 2)和新高考改革研究的主题类团(表 4)。

(1) 新高考改革的价值取向研究

新高考改革的价值取向研究主要探讨了新高考秉持公平与科学的基本价值立场,协调平衡多元价值取向,包括素质教育、应试教育、教育公平等关键词。已有研究反思了基础教育在高考指挥棒下,被应试教育绑架,致使痼疾缠身,诸如唯升学、唯分数、高分低能、一考定终身、学业负担重等,导致学生片面发展,从而窄化了学校教育的育人功能。新高考旨在改善评价模式,以扭转片面应试教育倾向,深入推进素质教育。新高考制度重新分配各利益主体的权利与义务,公平与科学是调节各方利益的度量衡,是保障和实现各方利益诉求的价值取向。“公平选才和科学选才是贯穿高考制度完善和改革演进的两条主线,其实质是公平和效益的关系”[8],兼顾公平与效益的协调发展是新高考的基本价值范畴,也是新高考的改革方向。把促进公平公正作为改革的基本价值取向,切实保障考试招生机会公平、程序公开、结果公正,力图“以制度保障公平、以效率提升公平、以公开促进公平、以监督维护公平”[9]。新高考从制度设计的科学性上力图实现学生的全面发展、扩大学生选择权、扩大高校招生自主权、政策补偿兼顾地区平衡。同时,从“强大的应试教育文化、高考改革的国家主义倾向以及功利主义社会现实、不良的社会风气、严峻的就业压力等”[10]方面,探讨了新高考陷入诸多价值抉择的两难境地,如公平和效益、公平和科学、多元和统一、个性和民主等,从而影响了新高考改革成效。深刻把握新高考改革内在逻辑的统一与矛盾,有利于秉持公平性与科学性的基本价值立场,遵循教育教学规律,协调平衡多元价值取向,推进新高考改革稳中求进。

(2) 新高考改革的基本理论研究

关于新高考改革的基本理论研究,主要涉及以下方面:第一,新高考制度研究。这包括考试招生制度改革、招生制度、高考制度、高考综合改革、高考改革、统一高考、分类考试、恢复高考、高考、公平等关键词。研究内容主要是基于招生计划分配方式、考试形式和内容、监督管理机制、启动高考综合改革试点五大改革任务,围绕考试招生制度、录取制度、监督管理制度等方面的改革,以及高中学业水平考试、综合素质评价、高考加分、志愿填报、自主招生等相关政策展开。新高考制度以分类考试、综合评价、多元录取为改革核心理念,希冀扭转高考指挥棒,由选拔转向选择、育分转向育人,促进学生更加“精准”地自主选择和个性化发展。从“唯分数论”转向综合评价体系,实现高校与考生的双向选择与匹配。“探索高校自主录取、注册录取、定向录取、破格录取等多种录取方式,建立和完善有利于人才选拔的多元录取机制”[11],实现应用型、复合型、学术型人才的分类培养和多元输出。针对“两依据一参考”改革方案的不足,已有研究强调洞悉高考改革关键利益主体政府、高校、中学、学生的需求,加强高考制度的顶层设计,才能实现新高考制度设计与改革利益主体的理性选择的最大公约数。新高考制度的改进方向主要是兼顾社会功能与教育功能。社会功能要秉持公平与科学的改革方向,保障教育公平,满足国家的人才培养需要和社会的发展需求,导向多元化人才的输出。教育功能要对基础教育和高等教育发挥调节和导向作用,促进基础教育育人模式的变革与创新,提升高等教育人才培养的质量与程度,满足人的发展需要,回归高考的教育本位功能。

第二,高中学业水平考试研究。这包括高中学业水平考试、学业水平考试、课程标准、核心素养、等值等关键词。主要探讨学考的制度创新、面临的问题,以及学考方案本身的不足。学考的双重属性是新高考重大的制度创新:一是标准参照考试,检验学生学业水平和高中教育教学水平;二是常模参照考试,区分和选拔学生,作为高校选拔和录取依据。学考有益于促进学生掌握基本知识与技能,避免严重偏科,有益于中学掌握学生学情、改进课程与教学,有益于高校科学选拔适合学校特色和专业要求的学生,衔接和贯通高中与高校的人才培养。已有研究分析了学考面临的一些阻力与风险,如“由价值观念与价值需求不一致而产生的价值阻力,因制度动力不足和路径依赖而产生的制度阻力,由考试方案本身产生的不公平和操作困难等实际阻力”[12],“考试改革方案的伦理不足、改革制度设计中对部分利益相关者的排斥现象隐含不公平风险”[13]。关于学考方案本身的不足,主要探讨了考试内容、考试安排与组织、成绩呈现方式、成绩转换、命题质量、试题难度与区分度等问题,探索和论证按考生人数等比例(上海)、原始分等分差(浙江)、线性插值法(山东)、百分位等级等不同分数体系的地区适应性。为此,有学者提出学考制度本身还需加强理论与实践探索,完善制度设计,如明确各学科的核心素养,实现学考与学科课程标准有效对接,“建立学业评价标准和构建专业化水准考试评价体系是提高学业水平考试与课程标准一致性的关键所在”[14]。结合测量学与考试理论的指导,推进学考题库、分数体系建设和等值技术运用,提升学考的科学性与公平性,更好践行学考的教育性功能。

第三,新高考下的普通高校变革研究。包括高等教育、高校招生、人才培养、自主招生、综合评价、三位一体等关键词。研究内容主要围绕新高考扩大高校招生自主权,助力高校变革走向学术治理。“高校招生自主权包括高校自主确定招生规划、招生组织方式、招生考试内容、录取标准、录取程序、录取结果等一系列权利,核心聚焦在高校自主确定招生录取标准的权利”[15]。新高考从制度上明确高校在招生录取中的主体性,招生录取与专业报考条件匹配,招生录取从行政权力的主导逐步走向学术权力的责任主体回归。高校招生录取从总分匹配转向专业匹配,驱动高校“优化专业布局结构、注重专业内涵建设、建立专业退出与培育机制”[16],深入推进学术治理,精准提升高等教育质量。在新高考背景下,高校深入推进综合评价多元化、兼顾各类型生源,完善人才选拔机制与人才培养体系的关键举措与重要途径,如自主招生、综合评价(上海)、三位一体(浙江)、四位一体(东北大学)、国家专项计划、高校专项计划等,招生与录取并重,掌握人才选拔与人才培养的话语权。其中,新高考调整自主招生于统一高考后,收紧招生规模,进一步严格规范选拔标准、考录程序,自主选拔具有学科特长、创新潜质的学生。高校结合自身优势学科、特色专业进行“科学选才”与“特色培养”,兼顾效率与公平,建立“学生培养的跟踪评价与反馈改进机制”[17],“完善动态监管机制,推进‘选才’与‘育才’相统一的平台建设”[18],是践行招生自主权的有益之道。同时,自主招生滋生权力的灰色空间,权力寻租、暗箱操作、利益输送,招考对象的“城市化”倾向,经济投入高、人才选拔率较低等,是新高考改革中高校招生必须警惕的问题。此外,新高考推进高校践行招生自主权还面临一些挑战,如厘清自身办学定位、更新人才培养理念、加强招生专业能力建设、保障教育教学资源、创新内部管理体制等。高校走向学术治理,还需“实现由重视测度与甄别向重视评价的转变,充分发挥高考的评价功能,综合多样、科学合理、公平公正地评价考生”[19],“妥善处理‘科学选才与公平选才’和‘理想目标与现实条件(科学性和可行性、可操作性)’两对辩证关系”[20]。

(3) 新高考考试科目改革研究

新高考考试科目改革研究包括科目设置、高考英语等关键词。已有研究主要探讨了新高考不分文理促进学生个人发展,以及英语考试社会化反拨高中英语教学。有学者回顾了高考科目改革的时间轴,科目设置先后历经“高校单独招考、大文大理设科、两考并置、3+X设科、新课程3+X设科”[21]、新高考“3+3”模式,分科历经“不分文理—文理分科—不分文理”。“新高考试点不分文理科,是复杂的政治变革、社会变化、文化变迁、教育发展以及制度尝试与制度学习的综合产物”[22],与社会发展诉求、国家人才培养目标紧密相关。新高考科目不分文理的育人功能增加了学生的自主选择权,注重学生个性化需求,在科目学习上兼顾培养学生的基础与综合能力。新高考通过考试科目改革,力图改善学生的知识结构,改善学生文理严重偏科,实质上是为了实现“基础+综合”能力本位的人才分流培养。

英语考试社会化是统考科目中的重大改革,以考促教、以考促学是高考英语考试改革的核心。英语考试改革的反拨效应(Washback)——“指语言测试对教与学带来积极或消极的影响”[23],受到学者们的关注。“促进英语教学和测试的研究,引导教育工作者打破英语教学死记硬背的应试僵局,打造真正的应用型课堂,从而降低高考对中学英语教学的负面反拨作用,并将其积极反拔效应最大化”[24],正向反拨高中英语教师教学与学生学习。上海与浙江的调研显示,英语教师调整教学策略回应新高考要求,学生对教师的教学策略持肯定态度。如听说交互式学习中以学生为主体,以教师为引导,小组交互、师生交互、多媒体情景交互等多种形式的听说结合,为学生创设了丰富的语言运用机会。在活动课程中,如组织演讲、辩论,培养了学生对语言的理解吸收与输出表达,提升学生运用语言的综合能力。此外,研究中也指出,英语考试社会化还需在考试测量学方面进一步努力:加强试卷等值技术、题库建设,提升考试标准制定、试卷设计、试题命制、试卷评阅等环节的信效度,以保障考试的科学性和有效性。

(4) 新高考下普通高中的学校变革研究

第一,高中整体变革研究。包括普通高中、生涯教育、新高考、综合素质评价、高中生、新高考改革、学校、高中学校、中学、生涯规划、素质评价等关键词。主要探讨了新高考背景下普通高中的人才培养目标、培养模式、评价制度、课程体系、教师教学、学生学习、教师队伍建设、学校管理体制等变革,革新普通高中的育人理念,重构学校教育秩序。普通高中的育人理念从单一的“知识导向”转向多元的“能力导向”,是新高考推进学校整体变革的教育性意图,也是学校整体变革的内在价值与工具价值的有机统一。综合素质评价和职业生涯规划教育,是新高考深化学校教育改革、建构具有多元内涵的评价制度与课程体系的重要内容,是回答“培养什么人、如何培养人”的关键举措。为此,应深化综合素质评价的理论与实践研究,着力完善配套方案和实施策略,从过程性评价中挖掘学生的优势素质。职业生涯规划教育应秉持全局观、终身生涯发展观,“把焦点从工作、职业扩展到了整个人以及人的生涯,明确把‘生涯发展’的视野与生涯指导的实践贯穿于人终生发展的历程”[25]11。从顶层设计将职业生涯规划教育纳入高中学校的课程制度建设,将其贯穿于整个高中教育教学,“建构集学业规划、职业规划、生涯决策三位一体的职业生涯规划课程体系,以培养学生个体的核心竞争力”[26]。

第二,高中课程与教学变革研究。包括等级赋分、选考科目、走班制、课程改革、选考、选课走班、走班教学、浙江、高考方案、上海、考试招生制度等关键词。主要探讨了课程与教学的目标、内容、实施、评价、管理等变革,进行课程与教学变革的本土化探索,逐步从满足基本需求走向课程与教学品质的提升。新高考实行“3+3”模式,高中学校实践选择性教育,学生个人发展的培养方案从“统一标准”走向“私人定制”,“构建富有时代精神、体现多元开放、充满生机活力、多层次、可选择的学校课程体系”[27],激活高中课程与教学从统一走向选择。新高考打破文理分科的壁垒,高中学校要从整体上谋划课程体系,有机整合国家课程、地方课程、校本课程,为走班教学提供“选择”基础。课程是选择性教育的物质载体,教学是实现选择性教育的途径,沪浙京津琼鲁等地开展不同类型的走班制教学,如全面走班、有限走班、分层走班、小走班等,激活高中课程与教学的新模式。如学生自主选择课程、课程选择多样化、教学班与行政班并行,以及“班主任与成长导师‘双轨制’”等[28]。教师角色愈发多元,如“学科教学者、学习指导者、课程执行者,学科教育者、全面管理者、课程建设者”[29]。课程与教学变革也面临一些“心有余力不足”,如课程与教学资源配置、师资力量、教师专业能力、学科教师结构、学校软硬件设施设备支持不足,课程与教学管理难度加大,班级文化育人功能流失,学业负担非减反增等问题。因此,新高考改革的未来之路还需在这些方面攻坚克难。

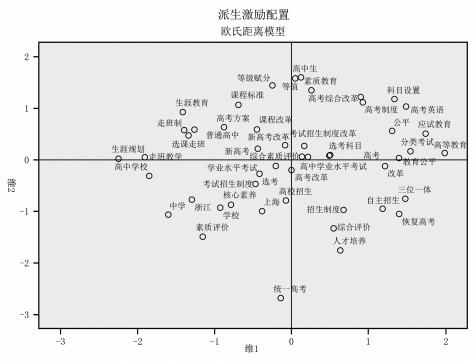

2.新高考改革研究热点多维尺度分析

运用SPSS 24.0对新高考改革的研究热点进行多维尺度分析(Multi-dimensional Scaling Analysis),绘制新高考改革研究热点战略图谱(图 3),Stress=0.177,RSQ=0.834,所绘图谱与原数据拟合效果良好。其一,横坐标为向心度(Centrality),表示类团之间相互影响的强度,纵坐标为密度(Density),表示研究主题在类团内部的影响强度。其二,研究主题位于不同象限代表不同的研究趋势。其三,研究热点在战略图谱中的空间位置,热点距离越近,联系越紧密。新高考改革研究热点的空间构图与社会网络分析一致,新高考研究内部核心程度较高,具有明显的集中趋势,研究主题之间联系紧密,呈现出核心-边缘结构。

首先,新高考考试科目改革研究和新高考改革的价值取向研究主要位于第一象限,向心度和密度较高,表明两个类团研究成果稳定集中,科目设置、高考英语、素质教育、应试教育、教育公平等主题内部联系紧密。其次,新高考改革的基本理论研究横跨四个象限,主要位于一、四象限。考试招生制度改革、高考制度、高考综合改革、分类考试等主题位于第一象限,表明新高考改革的制度研究类团是研究核心,类团内部各主题的研究结构和成果稳定集中。学业水平考试、课程标准、核心素养等主题主要位于二、三象限,表明高中学业水平考试研究类团的内部结构松散,研究结构的稳定性和成果的集中程度还有待加强。人才培养、综合评价、三位一体、自主招生等主题位于第四象限,向心度较高,表明普通高校改革研究类团与其他类团联系紧密,但类团内部的结构还需进一步完善。第三,新高考改革下高中学校变革研究横跨一、二、三象限。高中学校整体变革与高中课程与教学变革的研究主题相互重叠,表明主题之间信息流通紧密,但各主题之间结构松散。综合素质评价、高中生、选考科目等主题位于第一象限,处于类团的研究核心。普通高中、新高考、新高考改革、等级赋分、课程改革、高考方案等主题位于第二象限,是类团的研究核心,生涯教育、生涯规划、走班制、选课走班、走班教学等主题还需加强研究力度。选考、浙江、上海、考试招生制度、学校、中学、高中学校、素质评价等主题位于第三象限,是稍显薄弱的研究主题。高中学校变革研究中各主题还需进一步挖掘,深入探索新高考改革下高中学校、课程、教学等方面的理论与实践问题。

(一). 新高考改革研究高频关键词计量

(二). 新高考改革研究高频关键词的社会网络分析

(三). 新高考改革研究热点主题分析

-

基于新高考改革研究的高频关键词科学计量分析发现,新高考改革研究热点主题总体呈现集中趋势,研究网络整体结构稳定,类团内部研究主题有松散现象。为此,新高考改革研究还需在理论研究、研究方法、研究视角、研究内容等方面进一步加强。

-

新高考从招生计划分配方式、考试形式和内容、监督管理机制、高考综合改革试点五个方面深化改革,加强新高考的理论研究,把握改革主线与分支,完善新高考的制度顶层设计,可以进一步增强新高考的活力。比如,加强考试制度、招生制度、录取制度、监督管理制度等一系列顶层设计的理论研究。“从社会整体、文化传统等角度思考多元录取的改革办法,探索综合评价、多元录取的科学方式。”[30]深入研究考试理论,加强高中学业水平考试、课程标准及命题标准一致性的理论研究。对不同地区采用的高中学业水平考试分数体系进行理论论证,结合学生成绩进行数据分析,有助于提升计分体系的科学性和学业水平考试的公平性。加强新高考改革下高校招生与录取的理论研究,探索符合高校实际的多元评价模式与途径,有益于彰显高校的学科特色,建构具有中国特色的高校人才培养体系,实现立德树人的根本任务。目前,从沪浙京津琼鲁等地的“3+3”高考方案的实践探索,如“物理遇冷”现象、排课难、走班难,到冀辽苏闽鄂湘粤渝等地的“3+1+2”高考方案,如调整选考科目组合及考试安排等,这些新高考实践反馈将进一步激励学者对其作更深入的理论研究。

-

整合定性研究与定量研究,综合运用不同的研究方法,从宏观、中观、微观层面揭示新高考改革的真实走向。定性研究侧重对新高考改革理论的解释建构,通过对新高考制度的理论论证和新高考改革的经验总结,判断和预测改革面临的问题、原因及突围策略。有学者统计中国知网CNKI数据库(自建库到2017年)中主题或篇名为“高考改革”的338篇论文中,“根据内容判定,其中定性研究320篇占94.7%,定量研究18篇仅占5.3%”[31],定性研究拥有压倒性的研究成果。定量研究强调运用数学方法考察研究对象的数值特征或变量之间的变化规律,能够揭示新高考改革下学校层面的微观现象,对新高考改革的一些现象和问题作出量的回答。目前已有14个省(市)开启新高考改革,既往的定性研究能为改革提供理论指导,但是定量研究的微观反馈也不可偏废。综合应用定性研究的价值判断和定量研究的数据分析,能更好地揭示新高考改革的真实走向。如通过实证调查、实验法、焦点小组访谈对学生选考、走班教学等问题进行考察,发现影响学生选考的因素,探索适应新高考的教学方法与教学模式,解决选考与走班遭遇的实际问题。通过个案研究,挖掘新高考背景下具有办学特色的普通高中,借鉴先锋学校的改革之路,为高中学校变革提供优秀案例。可通过比较研究,检验不同分数体系的实际运作情况,如按考生人数等比例(上海)、原始分等分差(浙江)、线性插值法(山东),不断优化高中学业水平考试的评价体系。此外,跨学科的研究方法也能为新高考改革研究开启新视角,如源于循证医学(Evidence-Based Medicine)的循证实践(Evidence-Based Practice)。借鉴循证实践基于“证据”的价值观和方法论,分析新高考改革共同体中“研究者的证据、实践者的实践、服务对象的主动参与、管理者的协调”[31],进而为新高考改革面临的问题提出有针对性的策略。

-

新高考推动高中学校走向选择性教育,教师与学生是新高考改革实践中的核心行动者,教师教学与学生学习呈现出新的生长点。生涯规划教育、走班教学成为改革的聚焦点,成为学校课程与教学的新生态,同时也抛出了新问题:新高考“3+3”“3+1+2”语境下,教师“如何有效教”,学生“如何有效学”?对此,我们可以运用跨学科视角,借鉴社会学、文化学、系统论、控制论、学习科学、脑科学的价值观与方法论,多元透视新高考改革中的教与学。社会学、文化学视角将教与学置于当下特定的社会情境、社会价值、社会文化的发展规律之下,破译阻碍新高考下教学改革的社会学和文化学密码,寻找教学改革的新出口。系统论、控制论视角从整体上把握新高考改革系统,运筹教学改革的信息交换、反馈调节机制,研究教与学各要素之间的关系。学习科学、脑科学从认知和学习的心理机制,为“如何教与学”提供理论支撑与指导。探索教师如何有效整合已有教学经验和教学策略,改善教学技能与素养,“积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学,注重加强课题研究、项目设计、研究性学习等跨学科综合性教学”[32],分析学生在学习活动中的认知过程、心理机制,在教学互动中不断修正教与学,以适应新高考下的教学改革。从新高考改革的“整体把握”到对师生的“身心诊断”的跨学科审视,探索适应新高考的教师教学和学生学习,引导学生从“学会”转向“会学”,从“接收知识”转向“建构知识”,实现教与学的互动对话。

-

首先,深化新高考研究的重要主题。新高考改革研究的高频关键词知识图谱显示,目前的新高考改革研究热点主题类团内部存在着松散现象。学业水平考试、课程标准、核心素养、生涯教育、生涯规划、走班制、走班教学、高中学校等,是新高考改革的重要研究主题,还需加强研究力度与深度。比如,深入探究学科核心素养、课程标准、学业水平考试的一致性。新高考强调要发展学生的学科兴趣与个性特长,三者在回答“培养什么人、如何培养人”的改革之问,其改革逻辑具有内在的一致性。教师“借助学科实现核心素养从培养目标层面到课程目标层面的转化”[33],将课程目标转化为教学实践,将“培养什么人、如何培养人”落到实处。而将学科核心素养的理论成果转化为教学实践,有益于教师“关注学科完整的知识体系,分析和关注学科中的关键问题,把握教学的方向和重点”[34]。又如,生涯规划教育是新高考改革的现实需要,应进一步深化普通高中生涯规划课程的设计、开发、实施与评价等方面的研究。研究如何挖掘和整合社会行业、科研院所、学生家长等潜在的课程资源,进而实现生涯规划指导的育人功能。此外,在高中走班教学背景下,课程与教学资源配置、课程与教学管理、班级文化建设等问题也是继续深化的研究重点。

其次,拓展新高考的研究主题。新高考研究的高频关键词知识图谱显示,热点研究主题类团中仍存在许多研究的薄弱点,这预示着未来研究有许多可拓展的研究主题。其一,新高考方案的比较研究。通过“3+1+2”方案和“3+3”方案的比较研究,如总体格局、价值取向、方案内容、实践现状,揭示不同地区的改革实践,探究新高考方案的地区适应性。其二,学生选考、志愿填报的影响因素研究。研究学生选考、志愿填报的影响因素,弄清影响学生做“选择”的内部心理机制和外部因素,有益于教师指导学生的生涯规划,引导学生理性地选考和填报志愿。其三,新高考下的高中教材研究、教师教学胜任力和学生学习研究。研究新修订的高中教材如何体现学科核心素养、课程标准,如何满足学业水平考试要求和学生个性化的学习需求,有益于剖析课程教材的育人功能。研究高中教师的教学胜任力(比如,学生指导知识、课程开发能力、分层教学设计能力、学生发展指导能力、任课教师与班主任协同管理能力、综合素质评价能力、教学情绪等)和学生的学习状况(比如,学习能力、学习方式等),有益于增强新高考下教师与学生的适应性。其四,信息技术在新高考语境中的应用状况及效果研究。比如,进一步研究在新高考实施进程中,如何实现信息技术与学校课程教学的深度融合,VR、AR技术如何更好地运用于走班教学。同时,网络学习服务为基于大数据分析的精准教学提供了生长基质,智慧课堂的教与学过程具有可视化特点,教与学更加瞄准学习者的个性化需求。如何实现基于学习数据分析的精准教学,并为学生提供精准的个性化辅导,也是需要重点研究的主题。此外,智能终端系统应用于排课选课及综合素质的评价与管理的效果也尚需拓展性研究。

DownLoad:

DownLoad: