全文HTML

-

校园本应当是最阳光、最安全的地方[1],但是近年来频繁出现的欺凌事件使学校成为遭受欺凌者挥之不去的梦魇,如2014年“女生宿舍内遭同学狂扇被逼下跪”[2],2018年江西宁都县思源实验学校一女生被七名女生掌掴数次[3]。联合国教科文组织统计研究所(UIS)公布的2017年统计数据显示,全球近三分之一的青少年在学校遭受过欺凌[4]。校园欺凌不仅伤害未成年人身体健康,而且还给他们的心理带来巨大的伤害。在校园欺凌频发的背景下,加强对校园欺凌的防控与治理,对校园欺凌问题进行深入而全面的研究就具有了迫切而重要的现实意义。

目前关于校园欺凌的研究成果颇丰,综合来看主要包括4个方面。一是关于校园欺凌对青少年影响的研究。有研究表明:学生在小学、中学时期的欺负或受欺负行为会对他们大学时期(成年早期)的心理健康产生不良的影响,且卷入校园欺负时间越长,对心理健康危害越大[5];遭受欺凌的学生数学学业成绩相比同龄人较低[6],并且与同伴关系不良;而欺凌者更容易出现酗酒和携带攻击性武器的行为[7]。二是对校园欺凌影响因素的分析。现有研究主要从个体因素、家庭因素、学校和社会因素予以考察,例如陈纯槿与郅庭瑾基于2015青少年校园欺凌行为测量数据分析,发现学生个体特征、在校归属感、在校孤独感、同伴关系融洽度、父母情感支持对学生遭受言语欺凌、关系欺凌及身体欺凌具有显著影响[8]。三是对校园欺凌防治策略的探讨。研究者们主要从变革教育价值观念、多方合作、法制建设等方面提出建议[9]。四是对国外校园欺凌政策的介绍与比较研究,主要包括芬兰、英美、澳大利亚等国家的反欺凌项目和政策[10-12]。

通过梳理校园欺凌相关文献可以发现,已有研究倾向于运用实证调查与量化方法研究校园欺凌问题,其中关于校园欺凌政策的研究也多以国际比较为主,缺少对我国校园欺凌政策的文本分析。因此,本文从政策工具的视角出发,通过构建政策分析的二维框架,采用内容分析法对2016年以来校园欺凌防治的重要政策文本进行梳理和编码,在此基础上对具体的政策内容进行量化分析,进而探析校园欺凌防治政策文本中政策工具的使用情况,探讨其中存在的问题,以期为校园欺凌防治政策的完善提供有价值的参考。

-

笔者通过在北大法律信息网、教育部官网的普通检索中输入检索词“校园欺凌”与“学生欺凌”,获得相关的政策文本,这些均为公开、权威的数据资料。其中有关校园欺凌防治政策的重要文本分别是:2016年4月由国务院教育督导委员会办公室印发的《国务院教育督导委员会办公室关于开展校园欺凌专项治理的通知》(国教督办函2016〕22号,以下简称《专项治理通知》);2016年11月由教育部、中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部、共青团中央、全国妇联等九部门联合印发的《教育部等九部门关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》(教基一〔2016〕6号,以下简称《指导意见》);2017年由教育部、中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部、人力资源和社会保障部、共青团中央、全国妇联、中国残联等十一个部门联合印发的《教育部等十一部门关于印发〈加强中小学生欺凌综合治理方案〉的通知》(教督〔2017〕10号,以下简称《治理方案》);2018年4月由国务院教育督导委员会办公室印发的《国务院教育督导委员会办公室关于开展中小学生欺凌防治落实年行动的通知》(国教督办函〔2018〕28号,以下简称《行动通知》)。由于目前国家颁布实行的中小学生欺凌防治政策的核心文件只有以上4个,因而本研究将其全部作为分析的对象。

-

1.维度一:教育政策工具的主要类型

政策工具也称政府工具,是政府治理的手段和途径,是政策目标与结果之间相互连接的桥梁[13]。教育政策工具就是政府为了实现一定的教育政策目标而使用的一些手段。也就是说,政策工具的存在是为政策目标的达成而服务的。美国学者詹姆斯·莱斯特(James P. Lester)和小约瑟夫·斯图尔特(Joseph Stewart, Jr.)将政策工具视为“政策执行的技术”[14]。迄今为止,学术界关于政策工具的分类见仁见智。例如,麦克唐纳尔和艾莫尔将政策工具分为命令型工具、激励型工具、能力建设工具、系统变革工具、象征与劝诫工具[15]18;施耐德和英格拉姆将政策工具分为权威工具、激励工具、能力工具、象征与劝诫工具和学习工具[16];狄龙将政策工具划分为法律工具、经济工具和交流工具[17]。通过考量各类政策工具本身的特点以及政策工具与校园欺凌防治政策的契合度,本研究在借鉴麦克唐纳和艾莫尔政策工具分类的基础之上,最终将分析校园欺凌防治政策的工具确定为权威型工具、象征与劝诫工具、激励型工具、能力建设工具与系统变革工具5种类型。

权威型工具是指政府利用其权威,采用强迫性的方式管理、指导组织机构以及个人所采取的一系列行动[18]。这一政策工具的典型特征是强制性、及时性、低成本,其优势在于政府的指令能够快速地上传下达,便于对社会群体发挥作用。然而,其强迫性的特征导致政策实施缺乏灵活和变通,政策目标群体大多出于规避惩罚而遵守规则,不利于政策的长期运作。在校园欺凌防治政策当中,政府通过合法权威来许可、禁止或要求政策目标群体为防治校园欺凌采取行动,具体的表现形式有命令、禁止、标准、评估以及监管。

象征与劝诫工具是指注重价值观的导向作用,通过价值倡导和呼吁,通过典型、象征和标签,寻求改变与政策偏好行为相关的观念。政府通过文本的形式和其他各种宣传途径来向公众传递一种价值观念。理想的结果在于公众通过接受和认同政策所倡导的价值观念,从而表现出与政策传递价值相一致的行为[15]19。政府运用校园欺凌防治政策的推行手段之一——象征与劝诫工具,借助大众传媒,采用标语、电视、报纸、互联网等传播方式向广大的学生、家长、教师等相关群体宣传有关校园欺凌的防治理念,指出校园欺凌的负面影响,提出具体的政策措施,以期达到劝诫、鼓励号召与舆论宣传的目的。

激励型工具是政府为了引导政策目标群体作出某种行为而给予个人或组织一定的金钱回报[18]。除了正向的金钱刺激,激励型工具还包括负向的制约,它假定人只有在得到鼓励或者在财产、自由、生命等方面遭受威胁的情况下才会采取政策所规定的行动[19]。激励型工具相较于权威型工具更为灵活,其政策目标群体可以根据自己的意愿决定是否采取行动,但也有可能面临不作为或者行差踏错所带来的惩罚。在校园欺凌防治政策中,政府依靠提供正向的回报与负向的制约来引导人们切实开展校园欺凌防治工作,主要采用授权、经费和制裁等方式。

能力建设工具基于这样一个假设,即政策目标群体不按照政策规定采取行动可能是由于缺乏一定的信息技术或是其他资源,因而政府向组织或个人提供财政、信息、教育培训等资源支持[19]。能力建设工具是指政府长期的资源投入,由此带来的政策收益也是不确定的、长期的、不可估量的。针对校园欺凌的防治,能力建设工具为个体、群体或机构治理与预防校园欺凌事件提供必要的信息、培训、教育等资源支持,主要包括制度建设、财政支持、教育培训、咨询服务。

系统变革工具是指政府权威在个人和机构之间的转移,包括体制变革和权力重组两个子工具[20]。系统变革意味着在政策运行机制中改变权力的分配,从而重组资源,但往往需要付出极为昂贵的代价。一方面,在变革中失去权力和资源的人们会破坏变革进程;另一方面,政策目标群体可能会因为不适应新形势而表现出反抗行为[21]。这就增加了变革的难度,并且使系统变革的结果难以预料。

2.维度二:校园欺凌防治政策的内容要素

要对校园欺凌防治政策进行文本分析,仅仅考虑政策所运用的政策工具类型是不够的,应当基于不同类型政策工具的作用对象和范围展开讨论,即进一步讨论校园欺凌防治政策的内容。因而在此引入校园欺凌防治政策的内容要素维度,从而在二维框架中深入、全面、综合地剖析校园欺凌防治政策的文本内容。

通过深入分析以上4个政策文件中有关校园欺凌防治的规定,本研究将政策文本中出现的各项措施进行归类整理,将其划分为思想引导、职责划分、预防措施、处理手段与监督指导5个方面。其中思想引导是指对校园欺凌的预防与治理工作要有一个总的指导思想和具体的目标与要求,要注重校园欺凌问题,要加强宣传与教育;职责划分是指各地有关部门根据治理内容、措施及分工要求,明确负责人和具体联系人,并根据本地区、本部门的实际情况制订具体的实施方案,落实工作责任,并在此基础上形成防治校园欺凌和暴力的工作合力,注重各部门分工协作;预防措施就是为了预防校园欺凌的发生而提出的一些办法;处理手段是对情节轻微或严重的欺凌事件所采取的处理程序和方式;监督指导是指有关部门及时对学生欺凌防治工作进行督导,主要包括定期通报、事件督办、专项督导、评估总结、社会监督和宣传引导。

由此,本研究根据教育政策工具的主要类型和校园欺凌防治政策的内容要素,构建了一个二维结构的政策研究框架,如图 1所示。

-

依据二维研究框架,本研究对国家颁布实行的校园欺凌防治政策4个核心文本逐条逐句进行分析,将其拆分成204个分析单元,整理其中涉及的政策工具以及政策内容,并按照“政策文本编号、具体条款、政策内容要素、使用的政策工具类型”进行编码,最终形成如表 1所示的编码信息。例如:“1-3-311”表示编号为1的政策文本中第3个分析单元是关于处理手段的政策内容,采用了能力建设工具中的教育培训子工具;“2-4-321”表示编号为2的政策文本中第4个分析单元是关于预防措施的政策内容,采用了象征与劝诫工具中的劝诫子工具。如此一来,所有的编码就涵盖了二维分析框架中的所有条目,包括维度一中的5项校园欺凌防治政策内容要素与维度二中的5项政策工具类型。由于文章篇幅所限,表 1只呈现出了部分的政策文本内容编码。

(一). 政策文本的选择

(二). 政策分析的二维框架

(三). 政策文本编码与统计

-

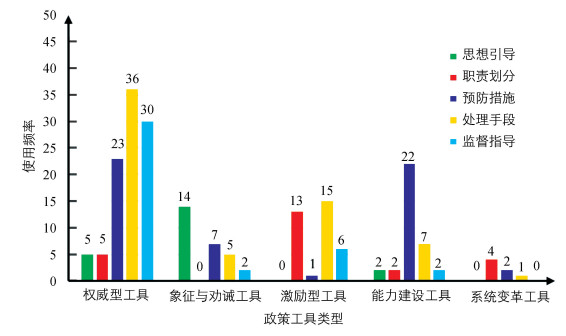

在对以上政策文本的204个分析单元进行单元编码之后,本研究按照上述二维框架对政策文本中涉及的政策工具以及政策内容进行了归类,具体统计情况如图 2所示。从图中可以看出,权威、象征与劝诫、激励、能力建设与系统变革这5种政策工具在政策文本中均有不同程度的应用,思想引导、职责划分、预防措施、处理手段、监督指导这5个政策内容要素也都在其中。初步看来,各政策工具的使用比例各不相同,权威型政策工具在预防措施、处理手段以及监督指导上的使用频率较之其他政策工具更为突出。本文将分别从政策工具维度、政策内容要素维度进行具体的分析。

-

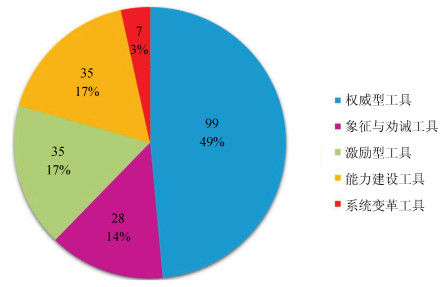

通过对204个政策分析单元所涉及的政策工具进行编码和归类,得到校园欺凌防治政策各种工具使用比例分布(如图 3所示)。由图可知,校园欺凌防治的4个核心政策文本中综合使用了5种类型的政策工具,且每一种政策工具的运用程度各有不同。其中,使用最为频繁的是权威型政策工具,使用频次达到99次,占政策工具使用比例的49%;能力建设工具和激励型工具均使用了35次,均占政策工具使用比例的17%;象征与劝诫工具共出现了28次,占比为14%;使用频次最少的政策工具是系统变革,仅使用了7次,占比为3%。由此可见,在对校园欺凌事件的预防和处理上,我国更倾向于采用权威型政策工具。这说明政府希望通过自上而下的政策途径使各地区重视校园欺凌问题,及时采取措施预防和治理校园欺凌事件。

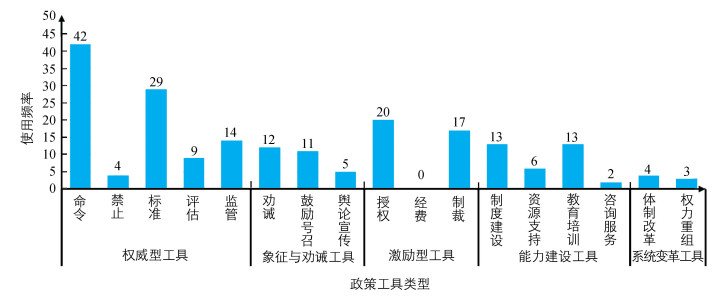

从各政策工具内部来看,校园欺凌防治政策对于每一项子政策工具的使用都不均衡。在权威型工具中,“命令”子工具使用的次数最多,共达42次,“标准”子工具次之,使用了29次,而“禁止”子工具显然是使用次数最少的,几乎只有“命令”子工具的十分之一;在象征与劝诫工具中,“劝诫”与“鼓励号召”子工具使用频率相对一致,而“舆论宣传”子工具比之前两者使用不到一半;在激励型工具中,最受忽视的是“经费”子工具,在四项政策文本中均未出现;在能力建设工具中,“制度建设”与“教育培训”子工具同样都使用了13次,“资源支持”子工具使用了6次,而“咨询服务”子工具只出现了2次;在系统变革工具中,“体制改革”与“权力重组”2个子工具的使用次数相差无几,但是与前4种政策工具相比使用率最低。总的来说,各政策子工具的使用频率失衡,在“禁止”“舆论宣传”“经费”“咨询服务”这4个政策子工具的使用上体现得尤为明显(如图 4所示)。

-

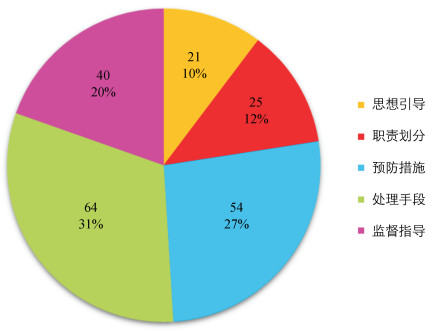

在进行了政策工具维度的分析之后,本研究通过政策内容要素维度对我国校园欺凌防治政策的内容进行定量分析,图 5显示了在纵向政策内容要素维度上校园欺凌防治政策工具的使用比例。从图 5可以看出,我国校园欺凌防治政策涵盖思想引导、职责划分、预防措施、处理手段和监督指导等政策内容要素,各要素中政策工具的使用并不均衡。具体而言,第一类频繁使用政策工具的内容要素是“处理手段”,共使用了64次相关的政策工具,占比31%;第二类较多涉及政策工具的内容要素是“预防措施”,相关政策工具的使用频次为54,占比27%,这与我国当前需要预防和处理校园欺凌事件的事实情况相吻合,也符合校园欺凌防治政策出台的初衷;第三类一般涉及的政策内容要素是“监督指导”,相关政策工具的使用频次为40,占比20%;相比这3类政策内容要素,“职责划分”与“思想引导”是4个核心政策文本中最少使用政策工具的内容要素,占比仅为12%和10%。

(一). 政策工具维度分析:权威型工具占比最高

(二). 政策内容要素维度分析:政策工具投入失衡

-

在对政策工具维度与政策内容要素维度进行整体分析的基础上,本文对我国校园欺凌防治政策4个核心文本分别使用的政策工具进行梳理,对比政策文本中各项政策工具的使用比例,分析我国校园欺凌政策工具在具体工具使用与政策内容要素方面的变化。

从各个政策文本内部来看,在《专项治理通知》中,权威型工具的使用最为频繁,使用比例占该政策所有政策工具的84%;能力建设工具次之,占8%;象征与劝诫工具、激励型工具只有少量使用,两者使用比例均为4%;系统变革工具未被使用。在《指导意见》中,权威型工具的使用也是最多的,占将近一半的比例;象征与劝诫工具和能力建设工具,分别占所有政策工具的22%和16%;激励型工具和系统变革工具使用最少,分别占7%和6%。在《治理方案》中,权威型工具与激励型工具使用较多,分别占36%与35%;能力建设工具较之《指导意见》进一步加强,而象征与劝诫工具与之相比却大幅下降。在《行动通知》中,与其他3个政策文本相似,权威型工具依然占比最高;与《治理方案》相比,象征与劝诫工具和系统变革工具的使用有所增加,而激励型工具与能力建设工具却相对更少。从政策工具的子工具类型来看,权威型工具中的“命令”与“标准”子工具在各项政策文本中的使用相对较多;激励型工具中的“经费”子工具是所有政策文本都未曾涉及的;《专项治理通知》在“制度建设”“资源支持”“体制改革”“权力重组”等政策子工具方面缺乏使用,其他3个政策文本也有诸如“评估”“咨询服务”等未被使用的政策子工具(详见表 2)。综合来看,无论是在各个政策文本之间还是政策内部,权威型工具的使用都最为频繁。

逐一分析政策文本所涵盖的政策内容要素,可以发现在政策内容要素维度上,各项政策文本对于政策工具的使用存在较大区别。在《专项治理通知》政策文本中,“监督指导”要素使用的政策工具最多,使用比例高达该政策全部政策工具的72%,与“处理手段”“预防措施”与“思想引导”这些政策内容要素差距过大,而“职责划分”在其中受到忽视。与之相反,在《指导意见》中,政策工具主要运用于“预防措施”与“处理手段”要素,“监督指导”要素的政策工具运用受到忽视,对“思想引导”和“职责划分”要素的政策工具运用较少。与这一情况类似,《治理方案》也注重“处理手段”要素对于政策工具的使用,相较而言,《行动通知》运用政策工具最多的是“监督指导”(详见表 3)。总体来看,4个政策文本在内容要素维度上对政策工具的使用各有侧重,且趋向于均衡化,但其中仍存在一些不可忽视的问题。

-

本文通过构建教育政策工具和政策内容要素的二维分析框架,对2016年以来有关校园欺凌防治的重要政策文本进行内容分析,同时比较了其中政策工具使用情况的变化。基于政策工具与政策内容要素两维度的分析,可以发现我国校园欺凌防治政策涵盖了5种类型的政策工具,并且具体在每一项政策内容要素中不同程度地使用了这些政策工具,呈现出多样化的特点。尤其是在《指导意见》中,除了大量应用权威型工具,象征与劝诫工具和能力建设工具也得到充分的利用,具体呈现出校园欺凌防治政策工具运用倾向于多样化的特点。从政策工具维度与政策内容要素维度来看,校园欺凌防治政策虽综合使用了5种类型的政策工具,但是各类政策工具的使用比例严重不均,思想引导与职责划分等政策供给相对不足,政策工具的运用偏向短期效益。

1.政策工具的使用比例严重不均

从图 2可以看出,我国校园欺凌防治政策工具对于政策工具的使用比例严重不均,具体表现在权威型政策工具过度使用,而系统变革工具的使用比例较小。权威型政策工具在每一项政策文本中都是使用最为频繁的,与之相反,系统变革工具则是使用频率最低的政策工具类型,在《专项治理通知》中几乎未使用,在《治理方案》中仅占1%。一方面,运用权威型工具不仅有利于政府指令快速上传下达,也以一种较低的实施成本有效地推进了学生欺凌与暴力事件的预防和治理。面对日益恶化的校园欺凌问题,我国政府通过运用权威型政策工具对各地施加压力,以求及时高效应对校园欺凌事件无可厚非,但是这会带来以下问题:第一,冰冻三尺非一日之寒,校园欺凌问题恶化并不是短时间内造成的,在没有健全的制度保障、充足的资源支持之前就使用强制性的权威型政策工具,固然可以取得一定的成效,但始终是治标不治本;第二,权威型政策工具虽然可以使政策执行的效率提高、实施成本降低,但是这样的强制力容易造成政策执行机构和目标群体对政策产生抵制情绪,形成“上有政策,下有对策”的局面,从而降低政策预想的效果;第三,中国各区域的发展具有差异性和不平衡性,过多运用权威型政策工具会忽略各个地方的具体差异。另一方面,系统变革工具意味着体制变革以及权力的重组。麦克唐纳和艾莫尔认为,系统变革工具通过权力的转移来刺激个体和组织,从而对政治权力进行重新分配。从具体的政策内容来看,系统变革工具的应用仅仅体现在《指导意见》关于“成立防治学生欺凌和暴力工作领导小组”以及《治理方案》关于组成“学生欺凌治理委员会”等规定中。

2.思想引导与职责划分等政策供给相对不足

从政策内容要素维度上来看,我国校园欺凌防治政策将政策工具重点投入在预防措施与处理手段上,这两者分别占27%与31%,足以见得校园欺凌的预防以及处理是当前校园欺凌政策的核心内容。相对而言,对于思想引导与职责划分的政策工具投入并不充足。大多数校园欺凌事件是由学生在社交软件上发布视频之后引起大众的关注,正式的反校园欺凌宣传却比较少见,学校的道德与法治教育中也较少涉及防治校园欺凌的内容。在这种情况下,思想引导投入政策工具不足直接会导致学校、教师、学生、家长等主体缺乏对于校园欺凌的系统认识,从而低估校园欺凌带来的危害。除此之外,校园欺凌的预防和干预工作并不仅仅是学校一方的事情,而且反欺凌工作的有效开展需要以明确各方责任分工为前提,唯有合理有效的分工,形成家庭、学校、社会各方力量联动合作的机制才能有效地进行反校园欺凌的工作。然而,目前职责划分这一部分内容的政策工具投入较为缺失。

3.政策工具选择偏向短期效益

校园欺凌的预防与治理是一个长期工程,并不是一朝一夕就能实现的。如上述分析可知,我国校园欺凌政策过度使用权威型工具,这是政府迫切希望解决校园欺凌问题而不得已的选择。然而,这种政策工具的选择偏好较为短视,不利于校园欺凌问题的长期解决。作为一种注重长期效用的政策工具,能力建设工具期望的效果是未来在知识、技术和能力等人力资源方面的加强,关注的是长期的回报;系统变革工具通过权力的重组实现长远的政策回报;而象征与劝诫工具通过贴标签以及无形价值观的影响也将长期地改变政策目标群体的思想与行为。而在校园欺凌防治政策中,这些政策工具所占比例都不高,从而体现出政策工具选择偏向短期效益。具体而言,在能力建设工具的使用中,“资源支持”与“咨询服务”两者使用比例较低,这势必造成校园欺凌防治工作因资源支持供应少而后劲不足;在象征与劝诫工具的使用中,“舆论宣传”子工具使用过少,这会造成民众难以及时认识到校园欺凌防治的急迫性与重要性。

-

1.优化政策工具结构

每一类政策工具都有特定的作用机制、适用情境和局限性,不同政策工具之间又存在着不同的互动效应,如互补性与包容性、延展与倍增、冲突和抵消等。校园欺凌问题往往随着具体情境的不同而呈现出一定的复杂性,因此任何一种单一政策工具都无法应对校园欺凌的现实挑战,过度使用某一政策工具会产生一定的风险。当前,我国校园欺凌防治政策主要采用权威型政策工具,虽然有利于政府更好地控制管理、迅速采取行动,但是过度使用权威型工具会造成下层机构被动执行,并且容易忽视具体情境的差异。因此,校园欺凌防治政策应进一步优化政策工具结构,使不同种类的政策工具互相补充,相辅相成。具体而言,应当降低权威型工具的使用比例,同时增加系统变革工具、象征与劝诫工具的使用比例,还要适当提升激励型工具的使用比例。在系统变革工具中,体制改革与权力重组都应得到加强;在象征与劝诫工具中应着力加强舆论宣传,使民众意识到校园欺凌问题的严峻性以及解决此问题的迫切性;在激励型工具中应加大经费投入,为校园欺凌防治工作设置专项资金,对贫困地区的学校应予以特别支持。如此一来,才能充分发挥每一类政策工具的优势,从而实现政策工具之间的优势互补,最终提升校园欺凌政策的整体效能。

2.加强思想引导、职责划分等环节的政策工具投入

应对校园欺凌事件注重事先预防以及事后处理无可厚非,但是在开展一系列行动之前,让学生、家长、教师充分认识校园欺凌的严重性,让学校管理者进行明确的职责划分更是不容忽视的前提。不同的政策内容要素适合不同的政策工具。对于思想引导,普及社会大众的反欺凌意识是重中之重。应当充分利用劝诫、鼓励号召与舆论宣传引起社会民众对防治欺凌事件的重视,还应广泛开展教育培训、咨询服务并供给一定的资源支撑反欺凌知识的传播以及普及。例如英国反欺凌联盟(Anti-Bullying Alliance,简称ABA)组织的反欺凌周(Anti-Bullying Week)活动,每年的11月份都会有不同的主题,借助电影、学校海报、活动等青少年喜闻乐见的方式,让学生、家长、教师等主体认识到校园欺凌的危害[22]。对于职责划分,明确家庭、学校、政府、社会各方的权利和义务是应有之义。应当大力投入系统变革工具,通过体制改革与权力重组改变权力与资源的分配结构,运用评估和监管来评价与监督管理者的职责履行情况,如此才能科学、有效地推进校园欺凌防治工作的进行。

3.政策工具的使用要兼顾长远效益

对校园欺凌的预防与治理是一个循序渐进的过程,需要从政策目标的长远效益出发。英国政府自20世纪80年代开始关注校园欺凌事件,迄今为止已经颁布并实行十多项防治校园欺凌的政策[23]。而我国于2016年才正式开始将校园欺凌防治付诸政策实践。虽然起步较晚,但也不能太过急切,政策工具的使用不应止步于短期效果,而应当从长远效益考虑,致力于从根本上解决校园欺凌问题。因此,在政策工具的选择上,不仅要利用权威型工具达到及时高效的治理效果,也要采用激励型工具激发学校治理校园欺凌的主动性,还要注重通过能力建设工具来获取长期回报。例如日本于2013年发布的《校园欺凌防止对策推进法》中的第10条明确提出应当从财政和其他方面采取必要的措施,包括聘请专家进行校园欺凌知识讲授、加大学校防护措施的费用投入力度等做法[24]。这也说明了治理校园欺凌不仅需要人力与物力,而且财力支持更是必不可少。除此之外,还应当通过系统变革工具来建立健全制度,如此才能更好地实现政策的长远效益。

(一). 研究结论

(二). 政策建议

-

校园欺凌行为不仅会让被欺凌者遭受不同程度的心理以及身体伤害,同时也可能引发欺凌者的一些反社会行为,从而导致人格发展不健全。从目前的形势看,校园欺凌受到各国政府的关注,对校园欺凌“零容忍”是诸多国家的基本态度,构建全方位、多层次的校园欺凌防治机制是各国政府的应然选择。本研究以政策工具作为切入点,通过构建政策工具维度以及政策内容要素维度的分析框架来分析我国自2016年以来颁布并实行的校园欺凌防治政策,运用内容分析法对政策文本进行编码,在此基础上探讨我国校园欺凌防治政策对政策工具的使用。从一定程度上来说,本研究对我国目前的校园欺凌政策应该在哪些政策内容上投入更多的政策工具提供了基于数据分析的结论和建议。但是,从校园欺凌防治现实来看,仅在政策文本层面展开讨论是不够的,还需要研究者们对全国各地实际发生的形形色色的校园欺凌事件进行自下而上的分析研究。目前,我国已有很多学者投身于校园欺凌问题的实证研究,其中大部分都是采用量化研究的方式,对校园欺凌进行问卷调查与统计分析。希望在未来能有更多的研究运用更加多样化的研究方法对校园欺凌的预防和治理进行深入探究,例如通过实验研究方法对校园欺凌现象进行干预,运用质性研究方法走近欺凌者与被欺凌者,深入探寻校园欺凌现象产生原因及防治机制。

下载:

下载: