全文HTML

-

在当前社会竞争不断加剧的大背景下,青少年学生表现出对社会环境的适应不良,心理冲突不断加剧,由此产生了一系列的行为问题。因此,掌握青少年的心理健康现状,了解这一群体的心理需求和困难,从而有针对性地做出应对,对青少年的健康成长至关重要。

问题行为即个体身上出现的妨碍其社会适应的异常行为,既涉及自身的情绪异常等,也包括对他人和社会产生负面影响的行为。针对青少年群体,心理学家林格伦认为青少年问题行为囊括了所有引起麻烦的行为,也可以认为是该行为所产生的麻烦[1]。国内关于问题行为研究主要有两种倾向:一种是研究某一具体的问题行为(如言语侵犯),另一种是将各类别问题行为整合成整体问题行为进行研究。后者又分为指向于外部的外化问题行为(如攻击行为、违纪)和指向于自我内部的内化问题行为(如焦虑、抑郁)。随着积极心理学运动的开展,更多的研究者们倾向于从整体的角度探讨问题行为,认为问题行为通常以“综合症”的形态表现出来,某一具体问题行为只是其中的一种表现形式,并且多种具体问题行为之间呈现出显著的相关性[2]。故本研究将从整体的视角研究青少年的问题行为。

Jessor等人在已有问题行为三系统理论和双因素理论的基础上提出了问题行为综合理论模型。三系统指的是个性系统、社会环境系统以及行为系统,双因素包含产生问题行为的危险性因素,以及能够减轻问题行为的保护性因素。而综合理论模型则保留了三系统中的个性系统与情境系统,并采用双因素的作用机制,形成了一个综合的交互作用模型[3]。也就是说,从内部层面看,自身的性格、气质、自我意识等会影响问题行为的形成与消解;从外部层面看,家庭、同伴、学校、社区等外在环境同样也对青少年问题行为的出现与消失起着重要作用。举个例子来说,父母的亲社会行为给予孩子的就是积极的榜样作用,父母的反社会行为则会产生消极的榜样风险。这一理论一定程度上与布朗芬布伦纳的生态系统理论不谋而合[4]。

从外在环境对个体行为的影响路径来看,良好的外部环境对个体的成长起着支持和促进作用。挫折攻击理论认为,当一个人受到挫折后,就更容易产生攻击和侵犯性反应,这里的挫折包括得不到外界的支持与反馈[5]。社会支持理论更加直观地指出,社会支持是心理健康的重要保护性因素,如果个体背后的支持足够强大,那么就能够更加从容地应对各种压力与挑战;相反,当个体得不到或较少得到外界支持时,就容易产生心理冲突与问题行为[6]。也就是说,社会支持能够有效预测个体的身心发展与社会适应。因此,青少年的社会支持与其问题行为具有密切联系。由于研究目的不同,研究者对社会支持概念的理解也不尽相同。本研究将从整体的角度去定义社会支持,即社会支持既包括个体实际得到的客观支持(例如物质支撑),也包括感受到的主观支持(例如情感支撑),还包括对这些支持的利用情况[7]。

从社会支持对于心理健康的作用机制来看,主要有主效应模型和缓冲效应模型两种假设。前者认为社会支持的促进作用是泛化的,越多的支持即对应着越高的心理健康水平[8-9];而后者则认为,个体心理健康受压力情境影响,社会支持在其中作为一个缓冲器,通过影响人的内部认知系统来发挥作用[10]。还有的学者针对主效应模型提出社会支持作用于心理健康的两种途径,即社会支持可以促进个体形成更多的健康行为,也可以借助其情感性支持功能有效调节个体的身心状态[11]。因此,本研究假设社会支持作为情境因素既能够直接影响问题行为,也能够通过个体因素间接影响问题行为。

心理素质是以生理条件为基础,受外在刺激作用而内化成基本的、稳定的、具有衍生性的心理品质,与人的社会适应行为和创造行为紧密联系[12]。大量实证研究表明,心理素质会直接影响个体的心理健康状况[13],而行为又是一定心理状态下的外在表现。由此可以认为心理素质是影响青少年问题行为的重要因素之一。

从心理素质的形成机制来看,有研究者从文化历史活动理论的角度提出社会生活的人际互动和共同体的实践活动是主体心理素质形成的源泉,突出了文化、历史、活动等情境因素在社会人发展中的决定性作用[14]。还有的研究者从布朗芬布伦纳的生态系统理论出发,肯定了微观系统、中间系统、外层系统和宏观系统的价值,认为外在环境对个体心理素质的形成具有重要作用[15]。而社会支持作为一种包含了来自家庭、同辈、学校乃至社会的支持系统,与个体心理素质的形成联系密切。综上认为,社会支持能够影响问题行为,心理素质同样影响问题行为,而心理素质的形成又受到社会支持的影响。由此推测,心理素质可能在社会支持与问题行为之间起中介作用。

外在因素需要通过自我概念的中介作用对个体心理产生影响。自尊是自我概念的重要组成部分,处于自我概念的最高层,在外界环境刺激与个体身心反应之间发挥着重要的中介作用[16-17]。有研究表明,农村初中生的社会支持与自尊水平存在显著正相关,并且自尊在社会支持与主观幸福感之间起部分中介作用[18];还有的研究者发现,留守儿童中自尊在家庭功能的行为控制维度与问题行为关系中起完全中介作用[19]。由此推测,自尊在社会支持与问题行为之间起中介作用。同样有研究表明,中学生的心理素质、自尊和同伴关系之间相关性显著,并且自尊在心理素质与同伴关系间起中介作用[20];此外,心理素质可以通过自我概念对学校归属感产生影响[15]。因此认为,心理素质能够经由自我意识作用于个体的心理与行为。

综上所述,社会支持、心理素质与自尊之间关系密切,又都能够影响问题行为的产生。以往关于问题行为的研究,主要是围绕家庭、同伴群体、学校氛围等外部因素展开,同时考察外部因素和内部因素共同作用机制的研究较少,并且多集中于儿童早期的问题行为。为此,本研究构建了社会支持经心理素质与自尊影响问题行为的链式中介模型,从综合理论模型的角度,把社会支持作为情境系统,心理素质与自尊作为个性系统,将二者统合起来考察其对问题行为的影响,从而更为有效地揭示青少年问题行为产生的机制,以期为指导青少年减少或避免问题行为的产生,促进其心理健康提供实证支持。

-

采取整群取样的方法,在重庆市三所中学共选取20个班级施测。发放问卷1 168份,剔除作答不完整、不认真者,实际有效问卷1 067份。其中,女生537人(50.33%),男生530人(49.67%);初中生479人(44.89%),高中生588人(55.11%)。年龄范围11~18岁,平均年龄13.96岁(SD=1.49)。

-

1.青少年社会支持量表 该量表依据社会支持理论模型为基础编制[21],是一个自评量表,用来评价青少年所获得的社会支持情况,共计17个题项。采用从“不符合”到“非常符合”1~5级评分,无反向计分项。本研究中,该量表各维度的Cronbach's α系数分别为0.85、0.79和0.82,整体Cronbach's α系数为0.90。

2.中学生心理素质问卷(简化版) 该问卷由胡天强、张大均等人修订[22],包括认知特性、个性品质和适应能力3个维度,共有24道题目,5级评分,无反向计分项。得分越高,表明个体的心理素质发展状况越好。本研究中,该问卷各维度的Cronbach's α系数分别为0.82、0.80和0.78,整体Cronbach's α系数为0.91。

3.自尊量表 该量表由Rosenberg编制[23],共计10个题项,广泛应用于青少年自尊水平的测量。采用从“很不符合”到“非常符合”1~4级评分,其中3、5、8、9、10题项为反向记分。本研究中的Cronbach's α系数为0.78,表明该量表的一致性信度较好。

4.长处和困难问卷(学生版) 该量表由Goodman R编制[24],杜亚松等人修订。由于研究关注于缺少社会支持对青少年身心健康的负面影响,故只采用问卷的困难部分,涉及同伴交往、情绪症状、品行、多动4个维度,共计20个题项。采用从“不符合”到“完全符合”0~2级评分,其中5、8、11、16、20题项反向计分。本研究中,该问卷困难部分的Cronbach's α系数为0.74。

-

采用SPSS 22.0软件及PROCESS宏程序进行数据分析,选取PROCESS的模型6对链式中介模型进行检验。而回归系数的显著性检验采用Bootstrap方法(重复抽样5 000次),获得稳健标准误以及95%偏差校正的置信区间(CI),若置信区间不包含零则表示效应显著[25]。

-

本研究采用Harman单因素检验法对可能存在的共同方法偏差进行检验[26]。结果显示,共有16个因子的特征根大于1,其中最大因子解释的变异量为16.20%,距离40%的临界标准甚远,由此可以推断本研究出现共同方法偏差的概率较小。

一. 研究对象

二. 研究工具

三. 数据处理

四. 共同方法偏差的检验

-

采用偏相关法,控制学段和性别变量对社会支持与心理素质、自尊与问题行为的相关关系进行了分析。表 1列出了各主要变量的平均数、标准差和相关矩阵。由表 1可知,社会支持与心理素质和自尊呈显著正相关,与问题行为呈显著负相关;心理素质与自尊呈显著正相关,与问题行为呈显著负相关;自尊与问题行为呈显著负相关。

-

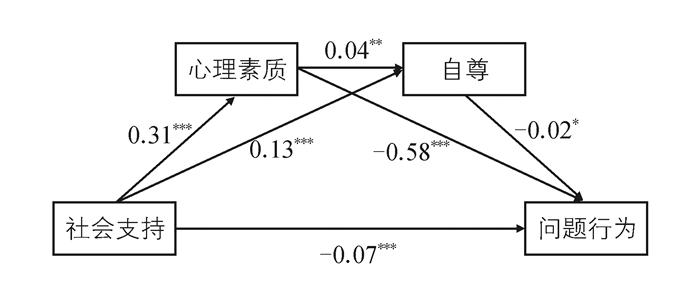

将社会支持作为自变量,问题行为作为因变量,心理素质和自尊作为中介变量。采用SPSS的Process组件进行链式中介效应检验,具体结果参见表 2和图 1。

结果显示,社会支持能够显著正向预测心理素质(β=0.31,95%CI=0.24~0.38)、自尊(β=0.04,95%CI=0.02~0.05),显著负向预测问题行为(β=-0.02,95%CI=-0.04~-0.01);心理素质显著正向预测自尊(β=0.13,95%CI=0.11~0.16),显著负向预测问题行为(β=-0.58,95%CI=-0.64~-0.52);自尊显著负向预测问题行为(β=-0.07,95%CI=-0.10~-0.05)。社会支持通过心理素质预测问题行为的间接效应显著(β=-0.008,95%CI=-0.015~-0.002);社会支持通过自尊预测问题行为的间接效应显著(β=-0.078,95%CI=-0.096~-0.062);社会支持连续通过心理素质和自尊预测问题行为的间接效应显著(β=-0.007,95%CI=-0.011~-0.002)。从上述结果可以看出,心理素质与自尊在社会支持与问题行为之间起显著的连续中介作用,总中介效应占总效应比例为55.74%,即社会支持作用于青少年问题行为的效应有55.74%是通过心理素质和自尊这两个变量起作用。

一. 社会支持、心理素质、自尊与问题行为的描述性分析

二. 心理素质与自我概念:链式中介效应检验

-

虽然已有多项研究关注问题行为的影响因素,但绝大部分研究都聚焦于家庭环境或同伴群体,关于社会支持与问题行为的关系以及其中的作用机制目前仍缺乏相关研究。本研究发现,社会支持能够显著负向预测问题行为。即青少年问题行为的形成不仅仅受来自于家庭与同辈群体的影响,一定程度上也受制于综合的社会支持系统。具体来说,客观支持指的是来自于家庭、学校、朋辈群体等实际提供的帮助,例如个体遇到困难时伸出援手;主观支持指的是个体感受到的内在支持,主要指个体身边的情感支撑,该支技能够为个体提供支柱,促使其应对困难,适应社会;而个体学会并善于利用这些支持来促进自身的健康成长也是至关重要的。从社会支持的功能来看,它被视作一种资源。个体的社会支持较为充分意味着所掌握的资源较多,所能采取的方法与手段较为丰富,取得成就、报酬、奖赏的概率也相应较大,能够促进成就感和自我效能感的提升,即社会支持增加,可以直接促进心理健康水平的提升;而遇到压力或遭遇挫折时,良好的社会支持能使个体得到他人的慰藉与补偿,感受到的挫折感、失败感降低,在自我认识上会肯定自己的能力,并相信自己能够通过另一种途径取得成功,即社会支持作为一个缓冲器,通过影响人的认知来发挥作用。在这两种情境下,心理健康水平的提升,使得问题行为产生的概率也会相应地降低,社会支持成了重要的保护因素,这既符合主效应模型也符合缓冲效应模型[8, 27]。可见,有充分证据表明,社会支持能够显著负向预测问题行为。

-

本研究发现,社会支持显著正向预测心理素质与自尊,心理素质和自尊显著负向预测问题行为;同时,社会支持不但能够直接作用于问题行为,还能够分别通过心理素质和自尊的部分中介作用影响问题行为。

心理与行为是密切联系的,问题行为作为心理健康的消极行为指标,反映心理健康水平状况。从心理素质与心理健康的关系层面分析,心理素质位于心理结构的核心,具有决定性影响;心理健康则是心理结构的外显层面,即心理素质反映到实际生活中的状态。同时,从心理素质的形成机制来看,心理素质是由先天遗传因素与后天环境因素交互作用决定,受外在环境刺激与社会适应行为影响较大[28]。社会支持作为一种情境系统,就是个体成长环境中的一部分。从生态系统理论角度看,良好的社会支持一定程度上反映了个体与各微观系统之间的和谐关系,必然会促进个体认知的发展,个性的形成以及良好的社会适应,由此提升了个体的心理素质水平。而心理素质又会通过心理健康状况表现出来,并反应到问题行为之上。所以心理素质能在社会支持与问题行为之间起中介作用。

根据社会认知理论,个体并不只是简单地对外部环境做出反应或被环境所影响,其行为很大程度上是以自我认知为媒介,自尊作为自我认知的重要组成部分,对个体心理与行为的产生至关重要[29]。社会计量器理论进一步指出,自尊是对一定社会关系的主观度量,在个体的人际关系与社会行为间发挥重要中介作用[30]。前文指出,社会支持既能够直接提升个体成功的可能,带来自我效能感、成就感,又能够降低困境下所产生的挫折感、失败感,进而影响个体自我概念的发展,包括个体的自尊心与自信心的建立,由此出现的问题行为也会相应地减少。因此,自尊在社会支持与问题行为之间起中介作用。

-

本研究结果还发现,心理素质显著正向预测自尊,并且青少年的社会支持可以通过心理素质-自尊的链式中介作用对问题行为产生间接效应。这表明社会支持不仅可以通过心理素质的单个中介作用对问题行为产生影响,还可以通过心理素质影响自尊的发展进而作用于问题行为。从问题行为的综合理论模型来看,社会支持作为一种情境系统,彰显着外界环境刺激的影响;而心理素质与自尊则代表着个体因素,并且包含认知、个性、适应性的心理素质是一种综合的心理品质,对个体心理健康的方方面面都起作用。二者的结合即体现了外在环境与内在心理特性的交互作用,从而共同影响个体的行为表现。聚焦于社会支持-心理素质-自尊-问题行为这一路径的作用机制,充分的社会支持可以提升个体的心理素质,心理素质水平的提升伴随着个体自尊水平的增长,在此基础上,积极的自我意识配合着良好的支持系统,使得个体的问题行为减少。这一分析也符合保护因子-保护因子模型的观点,即一种保护因子可以增加另一种保护因子的作用;社会支持作为个体心理健康的保护性因素,可以增强同为保护性因素的心理素质与自尊的作用。因此,心理素质和自尊在社会支持与问题行为间的链式中介作用成立。

-

青少年的问题行为受到了社会越来越多的关注,关于其影响因素也是多方面的。为此,我们综合了环境与心理的共同作用,探讨了青少年问题行为和社会支持、心理素质与自尊的关系。这启示我们,一方面,我们要给青少年提供良好的社会支持环境,包括良好的社会互动、必要的情感支撑、客观的物质条件等;另一方面,我们要加强青少年的心理健康教育,提升其心理素质;同时,重视青少年自尊心的培养,引导他们树立积极的自我意识。本研究从实证的角度,证实了青少年的社会支持、心理素质与自尊在其问题行为形成过程中的重要性,为有效解决青少年问题行为提供了参考与借鉴。

本研究也存在一些不足。一方面,从社会支持的作用机制来看,我们证实了其保护作用的实现,但不同压力情境以及不同压力水平下的缓冲作用是否有差异是一个值得后续探讨的问题;另一方面,本研究中的社会支持综合了主观支持、客观支持与支持利用三个方面,但三者产生的效应是否有差异也值得进一步探讨。

下载:

下载: