全文HTML

-

心理素质(Psychological Suzhi)作为本土心理学概念,是我国学者在素质教育背景下提出并发展起来的[1]。自上世纪80年代至今,心理素质研究已历经了30多年,其中张大均教授及其团队在理论建构与实证研究方面做了大量工作。目前他们提出的“心理素质是以生理条件为基础的,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,并具有基础、衍生、发展和自组织功能的,并与人的适应-发展-创造行为密切联系的心理品质”这一概念[1-3],受到学者们的广泛认同与关注[4]。在这一基础上,该团队就心理素质与心理健康间的关系进行了大量的研究与探索,提出良好的心理素质有助于维护个体心理健康水平[5-6]。同时大量实证研究也支持了这一观点,如个体心理素质越好,则积极情绪越多[7],消极情绪越少[8]。

鉴于个体的心理健康水平在很大程度上会受其心理素质的影响,因此对影响心理素质形成的因素进行研究,就变得非常必要了。目前从心理素质的定义来看,先天环境与后天环境均是影响其形成的重要因素[1]。而后天环境包括家庭与学校两个方面[9-10],其中家庭社会经济地位(Socioeconomic Status,SES)作为对家庭所拥有资源进行的社会等级排名[11],是一个不可忽视的家庭环境变量[12]。目前有关家庭SES与青少年心理素质的研究发现,高家庭SES的小学生,其心理素质较好[12];同时,现有社会阶层心理学的研究还发现,家庭SES对个体身心健康状况具有显著的影响[13]。具体来说,个体家庭SES越高,其积极情绪越多[14],消极情绪越少[12]。基于家庭投资理论的现有研究来看,家庭SES之所以会对心理健康有如此重要的影响,是因为SES较高的家庭可以在子女成长过程中,投入更多的人力、经济或社会资本,这有助于这些学生获得较好的身心发展;相反,SES较低的家庭在子女的身心发展上缺乏充足的资源供应,从而妨碍了其积极发展[11]。

根据上述研究可以看出心理素质有可能在家庭SES与心理健康间起中介作用。对于这一假设,目前已有实证研究初步发现,心理素质会对心理健康的消极指标起中介作用[10, 12]。但是近年来心理健康双因素模型的研究者指出,要考察个体的心理健康应从心理健康的积极指标与消极指标两个方面来综合考量[15]。已有研究虽然对心理素质的中介作用进行了考察,但他们大多只采用了心理健康的单一指标,无法反映个体的整体心理健康状况。因此有必要基于心理健康双因素模型的理念,进一步采用多指标来综合考察心理素质在家庭SES与心理健康间的中介作用。

此外,除了需综合考察整体心理素质在青少年家庭SES与心理健康间的中介效应之外,还有一个需要考虑的问题是:认知特性、个性品质和适应能力作为整体心理素质的三个成分,它们既有承接关系,又存在各自独特的功能[3, 16]。具体来说:首先,认知特性作为人在对客观事件的反映活动中,所表现出的对客观事物认知的具体操作,它是整体心理素质的基本成分[1]。目前在家庭SES与认知特性的关系上还缺乏直接的实证研究,但就有关个体认知发展的已有研究来看,青少年认知发展会受其家庭SES影响[17],而认知品质又会对个体的心理健康状况造成影响[7],由此推测认知特性有可能在家庭SES与心理健康间存在中介作用。其次,作为整体心理素质动力成分的个性品质,它虽不直接参与对客观事物的具体认知操作,但是它具有动力与调节机能[1],具体包含情绪特性、自我特性等一些成分[16]。对于个性品质是否会受家庭SES影响,目前同样缺乏直接证据,但相关研究已发现自我效能感这一自我特性会受到家庭SES的影响[18],而个性品质又与心理健康的积极指标呈显著正相关[7],由此推测个性品质可能在家庭SES与心理健康间起中介作用。最后,适应能力作为心理素质中帮助个体与环境保持和谐协调的一种能力,它是建立在认知特性与个性品质的基础上的[1]。在家庭SES与适应能力的关系方面,已有研究结果显示低家庭SES会导致青少年适应不良[13],同时适应性又与心理健康的积极指标呈显著正相关[7],由此推测适应能力也会在家庭SES影响心理健康的过程中发挥中介作用。

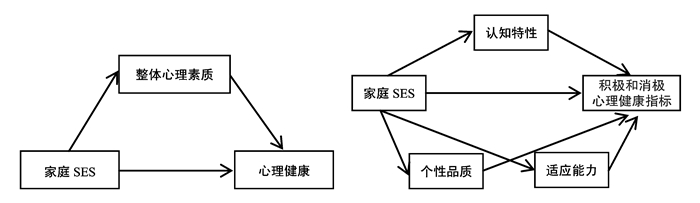

从以上证据可以发现,心理素质的三个维度均可能在家庭SES与心理健康间起中介作用。但以往的研究大多只关注了整体心理素质的中介作用,尚未有研究考察过心理素质的三个维度是如何具体影响青少年心理健康状况的。因此,本研究将基于心理健康双因素模型的理念,以生活满意度、正性情绪作为心理健康的积极指标,以抑郁、负性情绪作为心理健康的消极指标来综合衡量中学生的心理健康状况,并综合使用这些指标来共同探讨整体心理素质及其各维度在中学生家庭SES与心理健康间的中介作用机制。具体提出以下假设及模型(见图 1):

(1) 家庭SES与整体心理素质及其各维度均呈显著正相关,家庭SES、整体心理素质及其各维度均与研究所使用的积极心理健康指标呈显著正相关,消极指标呈显著负相关;

(2) 考察整体心理素质在家庭SES与心理健康各指标间的简单中介效应;

(3) 探究心理素质各维度在中学生家庭SES与心理健康各指标间的多重中介效应特点。

-

采用方便抽样,从7个省、自治区和直辖市(河南、四川、云南、贵州、广西、内蒙古、重庆市)抽取8所学校的初一至高三44个班级的中学生为调查对象。在取得学校、学生家长及学生的同意后,采用学生自评及学生家长他评的实名调查方式发放问卷。中学生心理素质问卷(简化版)、生活满意度量表、流调中心用抑郁量表和正负性情绪量表按班由学生集体填写后当场收回,家庭SES问卷由学生带给家长填写后统一收回。

根据学校提供的学生花名册,共抽取了1 900名学生作为被试进行调查,其中问卷回收1 800份(回收率为94.7%),将胡乱或规律作答问卷剔除后,最终问卷有效的有1 711份(有效率为95.1%)。在1 711个有效样本中,男生841人(49.2%),女生823人(48.1%),缺失47人;年龄范围在12-17岁(M=15.240,SD=1.329)。样本在年级分布上,初一185人(10.8%),初二265人(15.5%),初三210人(12.3%),高一442人(25.8%),高二351人(20.5%),高三258人(15.1%)。

-

1.中学生家庭SES问卷

参照PISA标准[19]并结合陈艳红等人提供的方法[20]来计算中学生家庭SES指数。通过使用中学生家庭年收入、父母受教育程度和职业声望三个指标进行综合计算后,得出被试的家庭SES得分范围为-2.24~6.09之间。分数的高低表示个体家庭SES的高低。

2.中学生心理素质问卷(简化版)

本研究采用简化版的中学生心理素质问卷,该问卷系胡天强等人编制,共24题,包含三个维度,采用5点计分,总分的高低表示心理素质的高低[16]。本研究中整体心理素质及各维度的Cronbach'sα系数分别为0.912、0.831、0.804和0.789。

3.生活满意度量表

该量表由Diener等人编制[21],邱林等人修订,共5题,单一维度,7点计分,所有题项总分越高意味着生活满意度越高[22]。该量表在本研究中的Cronbach'sα系数为0.721。

4.流调中心用抑郁量表

使用Radloff编制[23],刘平修订的流调中心用抑郁量表,主要用于调查一般人群的抑郁状态,共20题,单一维度,4点计分,个体以“过去一周内”出现的抑郁感受的频率进行评定,所有题项总分的高低表示抑郁程度的高低[24]。该量表在本研究中的Cronbach'sα系数为0.872。

5.正负性情绪量表

该量表由Watson等人编制[25],黄丽等人修订,共20题,包含正性、负性情绪两个维度,5点计分,个体正性情绪总分越高则越快乐,总分越低则越淡漠;个体负性情绪总分越高则越痛苦,总分越低则越镇定[26]。本研究中总量表、负性及正性情绪维度的Cronbach'sα系数分别是0.752、0.856与0.805。

-

采用SPSS 22.0进行数据输入、描述统计和相关分析,并用PROCESS 11.0插件进行简单和多重中介效应分析。

一. 研究对象

二. 研究工具

三. 数据分析

-

用相同方法测量不同变量时,变量之间的相关系数会因为共同方法的影响发生变异,这可能会导致研究结果失真,并对结论有潜在的误导;通常在进行中介效应分析时需对共同方法偏差进行统计控制[27]。但由于本研究是基于学生家长报告的人口统计学变量换算得出家庭SES,使用中学生自评方式测量心理素质和心理健康,其数据来源多样且计分方式并不完全相同,受共同方法偏差的影响较小,故不再进行统计控制。

-

中学生家庭SES、整体心理素质及其各维度与心理健康各指标的描述统计和相关距阵如表 1所示。从皮尔逊相关分析的结果来看,心理素质整体和其各维度均与家庭SES的相关为正且显著(r=0.063~0.155,p<0.01),家庭SES、整体心理素质及其各维度均与心理健康的积极指标呈显著正相关(r=0.142~0.481,p<0.01),均与心理健康的消极指标呈显著负相关(r=-0.384~-0.103,p<0.01)。

-

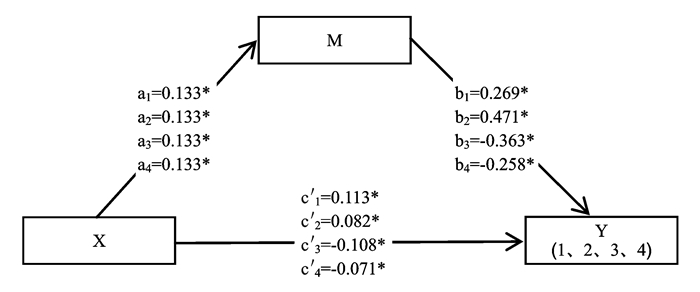

本研究采用Hayes和Preacher的非参数百分位Bootstrap法(重复取样设定为1 000次,置信区间设置为95%)来检验心理素质整体在家庭SES与心理健康各指标间的中介效应[28]。如表 2和图 2所示,家庭SES对心理健康的积极指标和消极指标的直接效应均显著,整体心理素质在家庭SES与心理健康的积极指标和消极指标间的中介效应的95%置信区间均不包括0,因此,整体心理素质在家庭SES与心理健康的积极指标间呈正向的部分中介效应,在家庭SES与心理健康的消极指标间呈负向的部分中介效应。

-

本研究采用与上一部分相同的方法来检验心理素质各维度在家庭SES与心理健康各指标间的多重中介效应。如表 3和图 3所示,家庭SES对心理健康的积极指标和消极指标的直接效应均显著。在积极指标上,心理素质各维度在家庭SES与心理健康各积极指标间的中介效应均显著;在消极指标上,认知特性和适应能力在家庭SES与抑郁间的中介效应显著,个性品质和适应能力在家庭SES与负性情绪间的中介效应显著。

一. 共同方法偏差控制

二. 描述统计和相关分析

三. 整体心理素质在家庭SES和心理健康各指标间的简单中介效应检验

四. 心理素质各维度在家庭SES与心理健康各指标间的多重中介效应检验

-

从数据相关分析结果来看,首先,中学生家庭SES与整体心理素质呈显著正相关,这意味着家庭SES越高的学生,整体心理素质越好,这一结果与Wu等人的研究保持了一致[12]。其次,家庭SES与心理健康的积极指标呈显著正相关,即家庭SES越高的青少年,积极情绪越多,这与家庭SES越高的个体,生活满意度越高的研究结果一致[14];家庭SES与心理健康的消极指标呈显著负相关,表明家庭SES越高,消极情绪越少,这与小学生家庭SES越高问题行为越少的研究结果一致[12]。最后,整体心理素质与心理健康的积极指标呈显著正相关,这说明整体心理素质越好的中学生,积极情绪越多,这与以往研究结果一致[7];同时,整体心理素质与各消极心理健康指标相关显著为负,也就意味着整体心理素质越好,则表现的消极状态越少,也与前人的观点一致[8]。这些结果与张大均等人所提出的心理素质是“本”、心理健康是“标”的观点一致[5]。

以相关分析为基础,本研究进一步考察了在家庭SES影响积极或消极心理健康的过程中,整体心理素质的中介作用是否存在。首先,结果发现家庭SES对整体心理健康存在直接作用,同时整体心理素质在家庭SES与心理健康的积极指标间均存在显著正向的部分中介效应,在家庭SES与心理健康的消极指标间均存在显著负向的部分中介效应。具体来说,家庭SES越高的中学生,整体心理素质越好,从而其积极情绪越多,消极情绪越少,反之亦然。这一研究结果在一定程度上拓展了对家庭投资理论的认识。就现有的与家庭投资理论相关的研究来看,大多只考察了青少年家庭SES对其心理健康的直接作用,鲜有研究去探讨其内部影响过程。基于本研究结果可以发现,高家庭SES的青少年之所以心理健康状况较好,主要是由于高SES能促进其心理素质水平,而高心理素质水平可以使其拥有更好的心理健康状态。这一结果在一定程度上拓展了对家庭资本影响青少年心理健康作用机制的认识。

-

从相关分析结果来说:一方面,家庭SES和心理素质各维度的相关均为显著正向,这就表明,那些家庭SES越高的中学生,其在个性品质、认知特性和适应能力上都会发展的比较好;另一方面,心理素质各维度得分越高,心理健康的积极指标分数越高,消极指标分数越低,这表明认知特性、个性品质和适应能力越好的中学生,其心理健康的积极状态越多、消极状态越少,即整体心理健康状况越好。

此外,经过进一步的多重中介效应分析后可以发现,在积极的心理健康指标上,心理素质各维度均在家庭SES与心理健康的积极指标间存在显著正向的中介效应。这一结果说明,中学生若想获得较好的积极情绪体验,必须使其认知特性、个性品质和适应能力发展均较好,而当家庭SES越好时,这三者通常会发展较好。该结果与以往研究中认知、个性和适应性因素均是影响心理健康的积极因素的结论是一致的[7]。

但在消极指标上,心理素质各维度在家庭SES与心理健康消极指标间的多重中介效应存在一些细微的差别,具体表现为:首先,高家庭SES的中学生,其认知特性发展较好,而认知特性的提升会显著降低抑郁情绪,但对负性情绪的影响并不显著;其次,高家庭SES的中学生,其个性品质发展较好,良好的个性品质能显著减少负性情绪,但对抑郁的影响并不显著;最后,高家庭SES的中学生,其适应能力发展较好,良好的适应能力会同时显著降低抑郁和负性情绪。在心理健康消极指标上,心理素质各维度的功能之所以出现了这样的差异,我们认为原因可能在于:就适应能力的作用来看,适应性因素是个体更好地与自身、环境相处的适应能力[1],因此它会与心理健康的消极表现密切相关,这与以往一系列情绪适应越好患抑郁症状的风险越小[29]、人际适应训练对负性情绪起作用[30]的研究是吻合的。就认知特性方面,它对抑郁情绪会存在更多的影响作用,这与Hankin等人提出的抑郁认知易感性-应激模型的观点相吻合[31]。另外,就个性品质来看,个性因素表现在人对客观事物的态度中[1],已有研究显示一般自我效能感这一个性因素会影响个体的负性情绪[32],本研究结果也证实了个性品质对负性情绪的作用可能更大。

-

综上所述,首先,本研究发现整体心理素质在中学生家庭SES与心理健康间起显著的部分中介作用,这一结果弥补了以往家庭投资理论只关注家庭SES对心理健康直接效应的不足,在一定程度上拓展了家庭投资理论的研究。其次,本研究通过实证研究发现,心理素质三维度的作用会随心理健康指标的不同而有所差异,其中,在心理健康的积极体验方面,需要三个维度共同起作用,在心理健康的消极体验方面,三者则会因指标的不同而发生变化。这一结果与研究者们提出的心理素质各维度既相互联系又存有区别的看法是一致的[3, 16],这在一定程度上加深了研究者们目前对心理素质的认识。最后,基于本研究结果可以发现,要想提升低家庭SES中学生的心理健康水平,需要从两个方面着手:一方面应综合训练其认知特性、个性品质和适应能力,来增进其积极心理健康水平;另一方面,对于那些具有不同消极心理健康问题的中学生,则应重视心理素质不同维度的独特作用,进行有针对性的训练,从而做到对症下药、因材施教。

虽然本研究取得了上述一些研究发现,但仍存在一些局限。首先,本研究的调查范围主要集中在西部与中部,因此研究结论能否推广至东部中学生,还需要进一步考察;其次,本研究中的中介模型是基于横向数据建立的,但横向研究并不能证明变量间的因果关系,因此还需进一步采用实验或纵向研究,来再次验证本研究所提出的中介模型是否成立;最后,本研究发现认知特性、个性品质和适应能力对不同心理健康指标的作用存在差异,但对于这些差异的形成原因,目前只做了初步的分析,对于这三个维度间的关系和作用机制还需要进一步进行研究与探讨。

下载:

下载: