-

一箫一剑平生意,千古文人侠客梦。陈平原把千古文人不灭的武侠梦想解读为仗剑行侠、快意恩仇、笑傲江湖和浪迹天涯[1],这在金庸武侠小说之中得到了证明。金庸从1955年到1972年共撰写15部武侠小说,以小说书名组成的对联“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”可谓言简意赅,亦真亦幻,令人回味无穷。武侠小说中的“江湖”是从地理名词引申、拓展及转化而来的文化符号,是真正属于侠客的天地。金庸小说中的“江湖”嬗变范式分为四个阶段:神化拔高、占尽先机式;为国为民、侠之大者式;民族认同、江湖恩仇式;豪侠归隐、小人得志式[2]。本文试图在视觉设计语法理论、图像隐喻框架和多模态图文理论观照下,结合金庸小说的插画语料,考察金庸小说的多模态叙事特征,以期深入挖掘金庸武侠小说的文化密码,更好地理解和继承金庸先生的武侠艺术遗产。

全文HTML

-

中国侠文学历史悠久,但“武侠小说”称谓始于20世纪早期。民国以降,武侠小说在传统小说基础上得到进一步发展,在中国文学中享有重要地位。Barme总结武侠小说在1980年代以来流行的时代因素为三个方面:否定“文革”意识形态导致的多元反应;缺乏核心人物引发的精神迷惘;对创造虚幻王国的绝望渴求和对勇敢人物释放公正的懵懂期盼[3]。冯骥才把武侠小说的级别由低到高分为三种类型:通过神秘刀剑和古怪逸事刺激读者;改成富含飞檐走壁动作和多愁善感情绪的宫廷剧;充满历史和文化元素[4]。金庸指出武侠小说应该称为侠义小说,义气是中国社会极其重要的品德,侠义强调团结和谐的关系,始终维持在武侠小说之中;真正的侠义风范是“侠之大者,为国为民”[5]。金庸把中国武侠小说的起源归纳为唐人传奇(武侠、爱情、神怪)与宋人话本(历史、佛教、神怪、爱情、公案、武侠),认为中国古代武侠小说只反贪官污吏,不反皇帝与政府[6]。韩云波提出武侠小说研究的“武侠知识体系”包括“武侠意识形态”“武侠形式建构”和“武侠专门知识”三个子系统[7]。

金庸武侠小说受到中外学界高度关注,纷纷从不同视角展开深入研究。Minford认为金庸小说面向中国读者赞誉中国文化,创造了强大的“中国盛宴”[8]。Foster指出金庸小说的社会功能远远超过娱乐功能,已经渗透到文本、电影和电视剧等多元文化符号之中,这种现象有力地证明了金庸武侠小说是真正的文学作品[9]。Hamm认为,金庸的典雅化文体改造方式实现了武侠小说从娱乐文学到正统文学的跨越[10]。Huss & Liu主张,金庸小说的语言特色一方面继承与发展了香港的本土文学传统,另一方面也运用了现代白话的语法和修辞[11]。Zhao认为,金庸小说既是消遣娱乐,又是道德寓言[12]。宋伟杰认为,金庸小说给人们带来体验愉悦和快慰交流,能够消解人们内心深处关于雅俗与经典的惯有意识[13]。陈万雄指出,金庸作品不同于其他武侠小说,主要表现在浓厚的历史背景、真实的社会描写和深刻的人性叙述等方面,金庸小说的特色在于沿用武侠小说的想象空间,在荒诞不经中推衍人性内核与个性秉赋于极致,更加显豁分明地暴露社会与人物,使读者愈加畅快淋漓、印象深刻[14]。孙立川提出,以金庸、梁羽生为代表的新武侠小说拥有显著的叙事特征:描写历史背景、引进西方技巧;继承中国传统文化精髓、以名山或边疆增强受众想象力[15]。刘颖、肖天久从计量风格学视野提炼金庸小说的叙事特点:关注江湖中人的家国责任,对武打场景的叙述细致入微[16]。韩云波发现金庸小说将武侠形式发展成为多重互涉的宏大叙事体系,有效提升了武侠小说的文学类型特质,使武侠小说成为中国类型小说的经典文类[17]。

考察上述研究成果发现,中外学者对金庸小说的研究主要聚焦于内容、本质、特色和贡献等方面,而针对综合图像和语言等多模态符号的系统考察则较为少见,仅见罗鹏等少数学者的研究,但也主要是针对《天龙八部》的个案分析[18]。基于此,本文以视觉设计语法理论为基础,结合金庸武侠小说的插画语料,探究金庸武侠小说的多模态叙事范式,期望能够在一定程度上弥补该领域研究中存在的不足。

-

当代受众对文学的青睐已从白纸黑字转移到图像作品[19]。语言的描述不能代替绘画,绘画能够描绘人物的性格、灵魂和内心世界,而语言在表达最本质的情感和最顶端的真理时往往存在局限[20]。“插画”这一术语源于英语词汇illustration,包含“图释,说明,启发”之意,词源为拉丁文illustraio,含有“照亮”语义。插画来自书籍,具备绘画的属性,虽然依附于书籍并为书籍服务,但插画所扮演的主体角色能够增加文本的具象性,是直观的视觉传达方式。我国首幅插画始于唐代《陀罗尼经咒图》和《金刚般若经》的扉页画。早期插画以木版画形式出现,题材多为佛经故事与戏曲小说。佛经版画重在宣扬教义、教化信徒,小说版画追求营造情调、注重审美。之后的插画引入白描、木刻等不同技法,颜色也经历了从黑白到彩色的嬗变。插画的社会功能是以绘画形式顺利传递文字难以名状的意境和神韵,帮助传播和解读文学作品,是文学作品的重要组成部分。优质插画能为文学作品锦上添花,使得文学阅读赏心悦目,引人入胜。鲁迅、郑振铎等都对文学作品中的插画给予了高度评价。金庸也表达了对插画的热切偏爱,提出“如果觉得小说本身太无聊,那就看看图片吧”。

本文选取金庸原著、董培新绘作的《董培新画说金庸》(简称“《画说》”)中有关《神雕侠侣》《飞狐外传》《倚天屠龙记》《笑傲江湖》四部小说的十幅插画(详见表 1)作为研究语料(简称“插画”)。插画遴选基于三个因素的考量:第一,金庸是名闻遐迩的武侠小说家,持续半个多世纪的“金庸热”至今风靡不衰,基于金庸小说衍生的武侠电影、连续剧、网游及绘画等诸多艺术类型影响深远。严家炎指出,“金庸热”呈现出持续时间长、覆盖地域广、读者跨度大、读者阶层全的显著特征[21]。金惠媛认为导致“金庸热”的主要原因是书写的可视化倾向、金庸的传奇化效应、文本的大众化超越和教学的体制化进程[22]。韩云波提出科学知识改变了武侠小说的故事情节与话语模式,科学观念确立了作者的专业眼光,科学主义使得武侠文本得到“智慧性提升”[23]。第二,董培新是享誉画界的知名人物,金庸武侠小说的各式人物在汪洋恣肆的想象和惟妙惟肖的笔下得以活灵活现地呈现。从2005年起,金庸的妙笔和董培新的丹青开始合作。董培新一直专注于用水墨画展现金庸小说图文等多模态元素,被坊间称为“金庸御用画家”。金庸小说的插画先后有云君(姜云行)、王司马和李志清等画家创作,但他们的作品通常是即兴之作或每日功课,缺乏必要的艺术沉淀,而董培新的创作是建立在对金庸小说的感想、认知和情绪等积累之上。插画是文学艺术的再创造,插画创作必须忠实于文学作品,衡量插画创作水平高低的基本尺度是有依据、有创意和有个性[24]。诚如金庸所言:“董培新先生提起画笔,长期在心里酝酿的艺术作品,一出来果然不同凡响。”[25]第三,如同金庸在《飞狐外传》后记中所说:“在我所写的许多男性人物中,胡斐、乔峰、段誉、杨过、郭靖、令狐冲、赵半山、文泰来、张无忌这几个是我比较特别喜欢的。”[26]虽然小说与插画取得了珠联璧合的艺术效果,但目前学界从多模态视阈探究金庸小说叙事特征的相关研究尚不多见,故本文着重对此进行探讨。

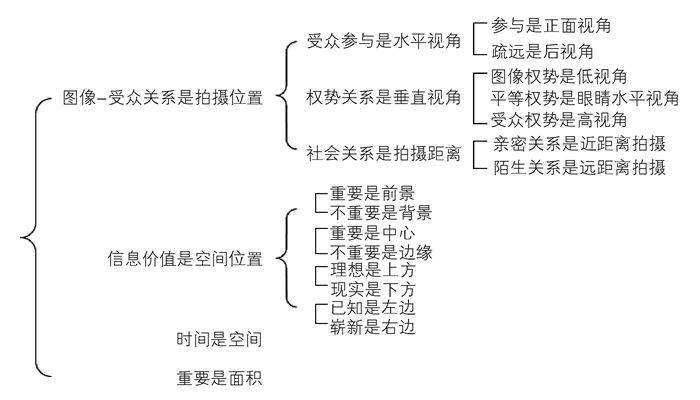

多模态符号指语言、图像和视频等多元符号资源。Kress & van Leeuwen提出了视觉设计语法理论,认为语言包括概念意义、人际意义和语篇意义,图像包含与语言元功能相互对应的再现意义、互动意义和构图意义[27]。图像再现意义包含人物、过程与环境等方面,互动意义包括接触、距离和视点等要素,构图意义含有取景度、信息值及显著性等内容。Feng & O'Halloran建立了图像意义建构认知框架(见图 1)[28],该模型指出图像互动意义由拍摄距离(个人、社会、陌生)和摄像视角(正面、斜视;高、水平、低)实现,图像构图意义由空间位置(左-右、上-下、中心-边缘)建构。该理论框架的提出有助于系统探索金庸小说图文的多模态叙事意义。

陈平原把武侠小说叙事语法总结为主题(仗剑行侠)、手段(快意恩仇)、背景(笑傲江湖)和过程(浪迹天涯)[1]。郑保纯认为武侠文化基本叙事语法包括厨会(比武,拜师,聚会等)、五行(金,木,水等)、内丹(巫术,武术,修行术等)与仙女下凡(神话,仙话,情话),分为大武侠(武:肉体;侠:灵魂;义:社会)和全媒体(纸媒,影像,漫画,网游)等类型[29]。然而,上述观点没有进一步研究武侠小说视觉叙事的过程及特点。鉴于此,本文从再现意义、互动意义、构图意义和图文关系等角度探索金庸武侠小说的多模态叙事规律。

根据视觉设计语法理论,再现意义过程要素包括概念过程和叙述过程。概念过程分为分类过程、分析过程和象征过程,叙述过程分为动作过程、反应过程、言语过程与思维过程。从表 2可以看出,一方面,在概念过程中,相对于分析过程和象征过程而言,分类过程插画数量遥遥领先。分类过程是描述同一类型群体的隐喻表达形式,分析过程是描写“部分-整体”从属关系的转喻展现方式,这表明“插画”设计重点是刻画武侠群体而不是个人的侠义形象。另一方面,叙述过程中的动作过程远远超过反应过程,言语过程和思维过程均未建立,预示着“插画”制作重点是通过渲染动态武术而不是静态语境来彰显小说人物的侠义精神。金庸小说电影叙事技巧增加了小说叙事的具象性与画面感张力,不仅丰富了表现策略,而且有助于引发受众的好奇心和想象力。如金庸通过赞誉《笑傲江湖》“独孤九剑”的“随机应变,见招变招”招式,表达对中国传统文化窒扼精神意识、缺少创新变革的无情挪揄。金庸明确指出:“虽然武功有打斗,其实我自己真正喜欢的武侠小说最重要的不在武功,而在侠气人物中的侠义之气。”[5]

《笑傲江湖》在“插画”中出现的人物类型最多。从1959年到1967年,金庸的创作重心逐渐转移到武侠人物的人性描写上来。金庸《笑傲江湖》后记说:“只有刻划人性,才有较长期的价值。”[30]《笑傲江湖》在四部小说中出现的环境类别最少,插画没有解释事件或语境发生的具体时间和地点,视觉设计语法理论将此类现象称作“去语境化”,目的是展示普遍类型而不是特定类型的特质。Machin指出“去语境化”能够有效建构抽象的概念意义[31]。据此可以推断,“插画”通过描绘单个武侠人物的形象向受众传递具有相同特征武侠人物的群体形象,这与我们考察表 2的发现殊途同归。正如电影《笑傲江湖》中任我行所说:“有人就有恩怨,有恩怨就有江湖,人就是江湖,你怎么退出?”这里道出“江湖是人”的隐喻构式,入木三分地勾勒出江湖武林的真实世界。

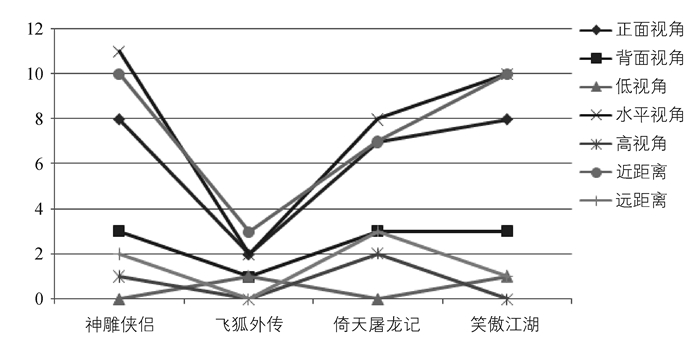

根据图 1的认知框架,结合“插画”语料统计出四部小说互动意义的隐喻数量(图 2)。数据显示,就受众参与角度而言,正面视角插画多于背面视角,这意味着“插画”主要意图是向受众提供信息,而不是邀请受众参与到“插画”或小说中的人物活动,凸显金庸小说神圣不可侵犯的权威性。从权势关系来看,水平视角插图数量超过低视角和高视角,这证实“插画”创作目的是建构图像与受众之间的平等权势。从社会关系考察,近距离插图数量多于远距离插图,这揭示“插画”与受众之间形成亲密和谐的社会关系。金庸小说善于运用电影语言营造意境、烘托气氛、塑造形象和表现人物心理。武侠小说运用电影技巧是金庸作品的艺术特色,电影语言的最大特征是通过充分的具象性给予受众直观的视觉感受,金庸作品经常使用组合协调远景、中景和近景的不同镜头,描述宏大与复杂的场景[32]。

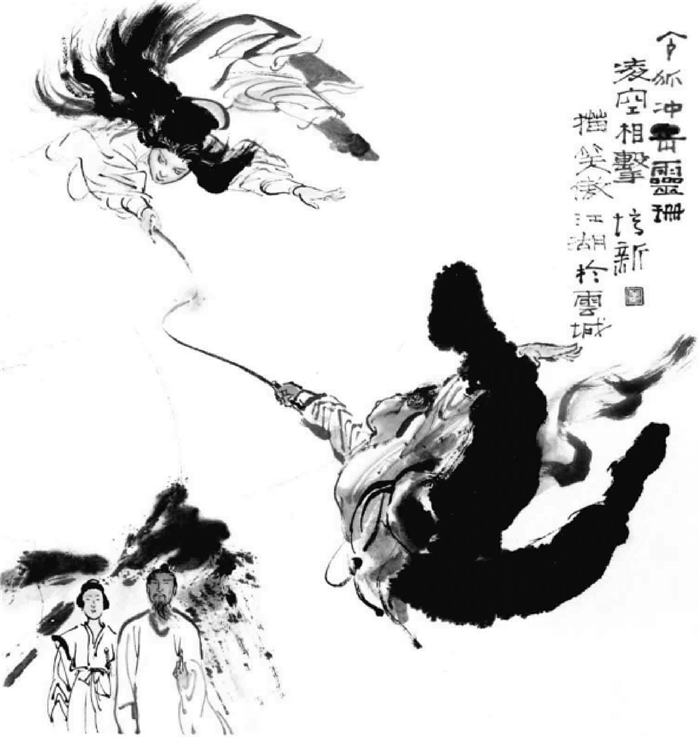

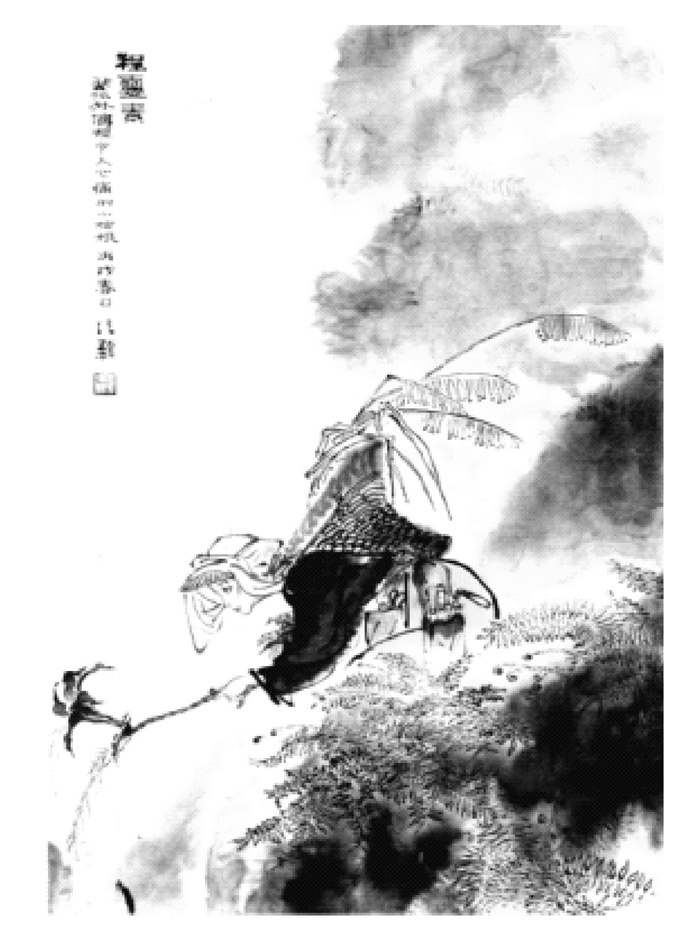

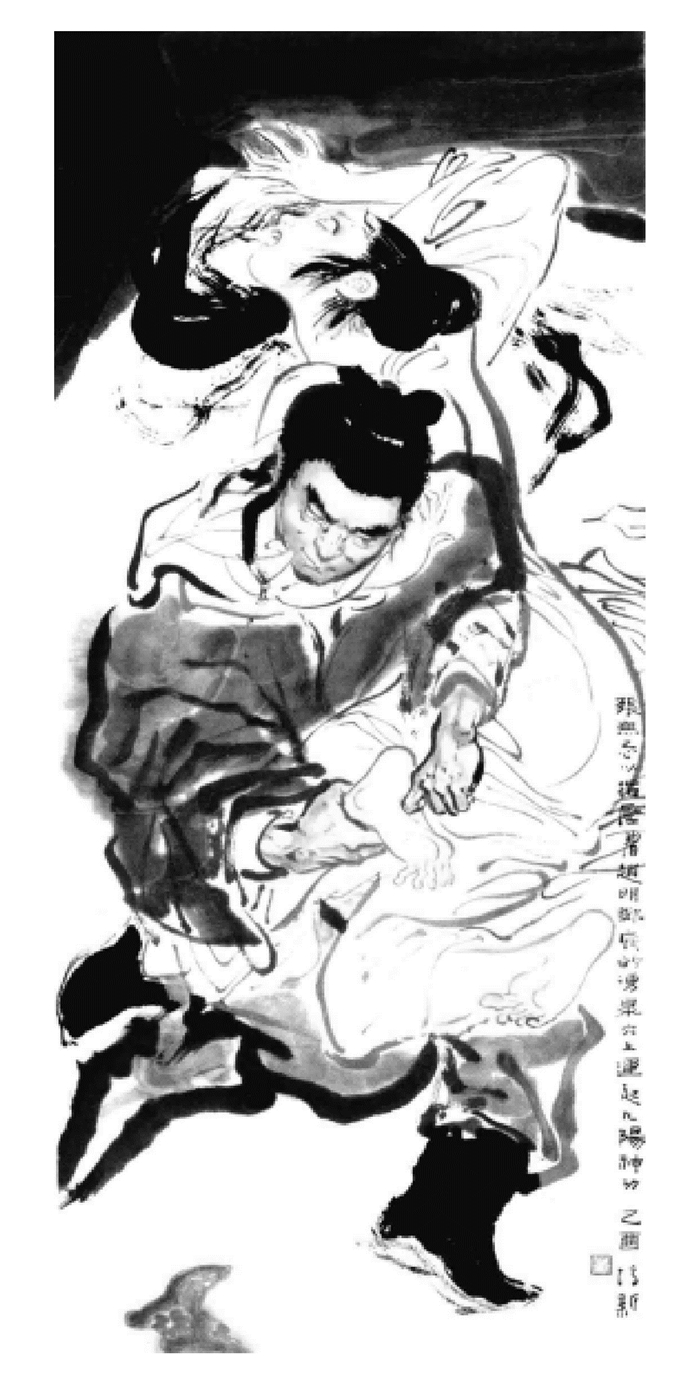

在“插画”中,既出现近距离/近景画像如图 3的张无忌、赵敏击掌立誓[33]29,也有远距离/中景、远景图像分别如图 4的杨过与小龙女[33]99、图 5的胡斐[33]122、图 6的冲灵剑法[33]39等。形式多样的插画设计策略给受众带来视觉上的享受。如图 4“杨过与小龙女”插画配有荡气回肠的文本注解“但愿比翼双飞同归去,笑向刀山剑海并肩头,哪怕血直流,无愧疚”,触动受众心灵深处的情愫。

运用图 1的认知框架考察“插画”的构图意义。从图 1得到“已知是左边,崭新是右边”“理想是上方,现实是下方”的隐喻构式,据此可知,图 5“胡斐”蕴含小说作者与“插画”作者对胡斐名震武林的仰慕之情。图 6“冲灵剑法”暗藏令狐冲对岳灵珊的爱慕之意,这可以从金庸给予冲灵剑法“青梅如豆”“柳叶如眉”“同生共死”等招式的命名上得到印证,从配注文字“一个誓约,是为救人,还是缘定三生,到头来谁也不清楚”可以看到二人之间郎情妾意的侠骨柔情。根据“重要是面积”的语义模型,该图浓墨重彩刻画令狐冲与岳灵珊,而不是站立一旁的岳不群夫妇。

冷成金等把金庸小说爱情类型划分为理想型、补偿型、未来型、变态型、自由型、庸俗型以及无奈型[34]。陈墨提出金庸写情的独到之处是写出爱情的丰富性、深刻性及严肃性[35]。“一男多女”模式是金庸小说爱情叙事的显著特征,若干年轻美丽的少女包围男主人公,如杨过有小龙女、陆无双,胡斐有程灵素、袁紫衣,张无忌有赵敏、周芷若,令狐冲有岳灵珊、任盈盈。严家炎指出金庸小说具有男尊女卑的文化心理意识沉淀[36]。这或许是金庸基于中国历史文化积淀,以现代意识对传统爱情观念进行艺术修复所做的尝试和努力。曹布拉认为金庸小说中的女性并非广受传统文化观念桎梏,她们出自爱情因素的行为、心理和形态更多地呈现出融会中西、贯通古今的现代意蕴[37]。

张玉勤把小说插画与语言之间“因文生图”的关系分为莱辛式“暗示”(通过物体和暗示方式,选择孕育性时刻摹仿动作)、图像并置(将同时发生的多个事件一起并置,增加摄入文本信息量)、视角转换(采取俯视视角叙述策略,延长叙事时间和拓展叙事空间)和叙事区隔(不同空间的事件连在一起,丰富和拓展图像再现)[38]。Martinec & Salway提出,图文关系语义模型包括“地位状态”和“逻辑语义”两部分,前者分为平等(图文互相独立或补充)和不平等(图文相互依赖),后者分为扩展(详述:图像与文本中的参与者、过程及环境相互吻合,如“冲灵剑法”插图所配文本“令狐冲岳灵珊凌空相击”;延展:崭新信息出现在文本中,如“程灵素”插画配备文本“程灵素,令人心痛的小姑娘”;增强:文本提供时间表达、空间意义、因果关系或环境成分等信息,如“令狐冲与任盈盈”画像配套文本“令狐冲看见清溪中秀美的容颜恰似在仙境一般”)与投射(言语投射,思想投射)[39]。基于上述符际理论框架,发现“插画”语料的图文关系属于图文互相依附的不平等关系,按照数量大小顺序排列依次为扩展、延展和增强,这说明“插画”设计力图原汁原味再现文本叙事。

-

金庸小说包括经史子集、天文地理、诗词歌赋和琴棋书画等百科全书式的中国文化精髓,对传统文化的独特诠释使得金庸小说成为中华文化不可或缺的一部分,因而获得世界华人的普遍认同和广泛赞誉。金庸早期“射雕三部曲”前两部和“飞狐”小说系列沿袭传统风格,主题集中于民族纠纷、家仇国恨和儿女情长;后期《倚天屠龙记》重点刻画复杂多变的人性特质,《笑傲江湖》着力揭露波谲云诡的政治斗争。“江湖”在武侠小说中是武侠人物活动场景和武侠心态文化展现的综合体[40],插画则是承载文学作品艺术思想的视觉语言,插画价值取决于其是否具备专业性、艺术性、时代性及文化性等核心要素。

金庸小说蕴含大量鲜明的时代符号,映射琴棋书画、医药实践和宫廷政治等中国文化符号,文字行云流水,情节环环相扣。金庸善于把外族入侵与民族复兴有机地联系起来,突破严守华夷之辨的正统观念。金庸早期小说将汉人王朝视为正统,后期小说对中华民族大家庭各成员一视同仁,展现其进步历史观。金庸受到海内外强烈关注的主要原因不仅是丰富的文化知识,更是整体把握中国历史大势的能力[41]。以金庸为代表的武侠小说家运用“说故事,写人物”的叙事方式完成“文化的融合”[42]。在金庸的江湖世界里,小说背景大多设置为朝代更替之际,如宋辽、元明及明清包含激烈的民族矛盾时期,汉人总是被设计为饱受强大游牧民族屡次侵犯而屈居于弱势地位,是金庸心系家国博大情怀的现实观照。金庸小说的历史背景渗透反对专制的民主思想和抵制民族压迫的平等观念,包含朴素的阶级意识、现代的心理知识和跨越时代的先锋意识。

无论是独霸武林的独孤九剑,还是天赋自成的弹指神功,无不折射出对武林绝学的狂热崇拜。从杨过到胡斐,从张无忌到令狐冲,每位男主角均练就一身武林奇功而傲视群雄,却都是以归隐山林或离疆去国的遁世方式而告终:《神雕侠侣》杨过和小龙女在古墓安度余生;《飞狐外传》胡斐黯然归隐;《倚天屠龙记》张无忌携赵敏远离尘世,郭襄黯然归隐峨眉;《笑傲江湖》令狐冲和任盈盈隐居林泉。实际上,武术即便练到最强处,也未必能够实现救国救民的宏大夙愿,更多武林中人只把武学追求异化为利欲熏心和扭曲人性,如东方不败、任我行、林平之和岳不群之流。东方不败为练就“葵花宝典”甘愿挥刀自宫,变成不男不女、非人非妖的另类怪物。“东方不败”插画配有文字“葵花宝典,何其蹊跷,不阴不阳,扑杀当场,天下无敌,不免自伤”[33]91-92,堪称点睛之笔,预示实乃咎由自取;岳不群与林平之机关算尽练成“辟邪剑谱”,但是一个无情葬送女儿的幸福,一个残忍杀死忠诚的妻子。金庸在《笑傲江湖》后记中表示,他企图通过武侠人物刻画中国自古至今政治生活的普遍现象。可以将其解读为通过盖世武功攫取最高权力,权力宝座衍生的私心贪欲却无时不刻不在戕害人性,最终必然导致劫数难逃与身败名裂的悲情结局。

Foster认为忠、孝、仁、义等儒家美德为《笑傲江湖》创作提供了良好的土壤,令狐冲的英雄行为和态度烘托出积极向上的中华民族国民性格,这样的民族认同表现为对音乐、书法、诗歌、绘画、饮茶和饮酒等中国美学元素的充分肯定[9]。令狐冲长期受到武术美德的耳濡目染,虽然大口饮酒是武侠英雄人士的重要标志,但令狐冲却学会了欣赏音乐、弹奏古筝、遍尝美食和品鉴书法。金庸对侠义形象的全面阐释,在一定程度上解释了读者对金庸小说趋之若鹜的狂热原因。“侠”在武侠小说中是历史记载与文学想象、社会规定与心理需求、当代视界与文类特征的融合体。“侠”的概念产生于诸子百家,最终走向崭新的“自由、法治”新法家文化[43]。金庸指出,《倚天屠龙记》情感重点不是男女双方的卿卿我我,而是男人之间的真情侠义[44]。张无忌在归隐之前忠实履行救赎使命,终结了江湖人士的世代仇杀与无限怨恨,“敝屣荣华,浮云生死”的大无畏精神尽现英雄侠客的初心本色,武侠英雄以归隐方式履行安定江湖的宏大职责。

金庸笔下可圈可点的女性人物众多,如赵敏、程灵素、任盈盈、周芷若和郭襄,金庸运用详细的情节描述显示她们聪明的面貌。女性在“插画”中出现的数量占据总数70%之多,金庸对女性的青睐可见一斑。金庸认为“女性的武功不一定比男性强,但她们具有男性所没有的一个根本优点:不把名誉、地位、面子、财富、权力、礼法、传统、教条、社会责任等看得那么重要,而专注于爱情与家庭”,“我对女性的崇拜和描写,就想间接地否定男性社会中扭曲人性、轻视真情的这一切”[45],可爱的女孩子很聪明、很漂亮、很活泼、有点顽皮、有点刁蛮[46]。陶慕宁把金庸小说中的少女形象分为纯情(如小龙女、小昭)、痴情(如程灵素、岳灵珊)、聪敏绝伦而骄矜不羁(如赵敏、任盈盈)等类型[47]。程灵素是金庸武侠小说中唯一聪明但不漂亮的人物,其与众不同、冰雪聪明的个性让人顿生爱怜。作为医生的程灵素明知用嘴吸吮胡斐手背上的毒素有可能会中毒身亡,但她为了爱情还是勇于去做,她对爱情的忠贞、痴迷和坚守在现代社会亦弥足珍贵。她虽相貌平常但能力不凡,如解救胡斐、清除慕容薛鹊、毒瞎石万嗔、化解师门仇怨、巧布连环迷局,因而赢得读者满心赞誉。图 7“程灵素”图注说:“《飞狐外传》程灵素,毒手药王关门女弟子,心思细密,灵巧睿智,胡斐却要与她结拜为兄妹,最终舍了性命救回中了剧毒的胡斐。”[33]121对程灵素进行了精准诠释。

金庸小说把侠义精神提升到民族大义的高度,构建起侠客英雄的独立人格和自由精神。武侠小说的天然属性和彰显复杂人性的需要,是武侠小说故事情节激烈冲突、幻想世界美丑互显因而层出不穷的重要原因。这些情节设置和幻想创造,能够淋漓尽致地揭示人物角色面临生与死、名与利、权与欲、恩与仇两难境地中展示出来的人性和侠义。如《神雕侠侣》中杨过勇于怀疑并大胆挑战把师徒之间的男女私情视为大逆不道的传统伦理,插画所配文字“半枚灵丹怎拆得开杨过小龙女两颗赤诚的心”[33]19,道出双方情真意浓的性格;《飞狐外传》胡斐已将苗人风逼入绝境,但胡斐既钦佩苗人风人品,又爱上其女苗若兰,举上去的利刃是砍抑或不砍,委实让胡斐陷入两难境地,小说也在此悬念中戛然而止,给受众留下无尽遐想与回味;《倚天屠龙记》赵敏为了张无忌毫不犹豫抛却豪门郡主出身,图 8配注文字“彻骨之难过,引来了蚀骨的深爱”[33]28,这里制造的真爱意境使受众如痴如醉,为之神往。

相对于大漠、草原和古墓等中原自然风物,大雕是金庸精心塑造的动物形象代表,虽然金庸在《神雕侠侣》后记中承认“神雕这种怪鸟,现实世界中是没有的”。《神雕侠侣》赋予大雕危难时刻舍己救人的超凡能量,白雌雕在殉情之前竟能从深谷中救出郭襄,令人不胜唏嘘。大雕也同时充当练武习技的亦师亦友角色。在“神雕重剑”一回中,大雕在杨过身受重伤的危急关头前来做伴,帮其衔来充饥的野味、搬开剑冢石块、寻找无价重剑、喂食蛇胆提升体力和逼其练剑增加功力。这样一来,金庸突破人雕对立的思维模式,赋予大雕灵性化和人性化美德,使其具备多维的人禽特征。图 9“神雕救郭襄”配备文字“不是人间独有情,天下万物同共识,郭襄有难神雕拼命,可泣至诚”[33]97,给受众带来新颖而又奇妙的性情熏陶和人性启迪。

-

丹青难写是精神。武侠小说广受欢迎的原因不仅是曲折离奇的打斗与情节,更重要的是中国的传统形式,如中国的社会文化与人情习俗、中国人的思想情感和道德观念等。政论家的眼光、史学家的学识和小说家的想象共同造就了金庸,金庸小说被视为经典,是因其表达了中国人经历“觉悟-崛起-参与-幻灭-退隐”的性格想象,建构中国人“见自己,见天地,见众生,见明灭”的性格理想依托[48]。中国画论常说“妙在似与不似之间”,和给金庸小说配图的另外两位画家(姜云行以细腻、生动的画风描绘动作和打斗见长,王司马以体现人物情感的手法勾勒高山与大漠闻名)的画风相比,董培新“插画”的特色不仅体现在连环线条元素运用、强烈电影动感布局、超前现代意识渗透和精致情节场景选择,而且表现在以直观、逼真、感性的图式摹仿抽象、复杂、线性的语言描述等方面,建构了“不立文字,直指人心”的视觉张力,达到图文模态相得益彰、以文生图“成人的童话”般的多模态叙事效果。金庸先生斯人已逝,然而江湖未远。金庸先生给世人留下享誉寰宇的文学作品、博大精深的武侠理念和心怀天下的家国情怀,值得我们报以深切的怀念和无限的追思。

下载:

下载: