全文HTML

-

自先秦时代《韩非子》提出“侠以武犯禁”之后,中国历史上的“侠”一直都是一个显著的文化存在,形成了规模庞大、内涵深厚的“中国侠文化”。20世纪初叶,日文汉字大量出现“武侠”一词并被汉语借用,经过一段时间的发酵酝酿,自1920年代起,在武侠小说和武侠电影两个领域,不断掀起市场高潮,甚至数度达到“狂潮”的风靡状态,中国现代侠文化由此成为中国现代文化中的一个重要现象。在中国现代侠文化中,以武侠小说和武侠电影的相关内容最为丰富,侠的历史文化内容也有不少,共同形成了一个以“武侠”为核心的蔚为大观的文化现象。然而,与中国侠文化的市场效应形成鲜明对照的是,中国侠文化研究却并未形成相应的繁盛。早期的中国侠文化研究文献,主要是针对侠的历史文化进行的,也有少量的短篇评论及随笔。直到1948年,才出现了针对武侠小说的长篇研究文献,即徐国桢的《还珠楼主及其作品的研究》。然而,徐国桢的研究却并未带来此后武侠小说与侠文化研究的繁荣,武侠小说研究又经历了十余年的空窗期,接下来的重要文献仅有1966年佟硕之(梁羽生)的《金庸梁羽生合论》,其余都主要是历史文化研究,还有一些短篇的访谈、报道、评论、随笔和序跋等,基本谈不上中国侠文化研究格局的构建。

中国侠文化研究的真正繁荣,始于以金庸小说为代表的港台新武侠小说进入内地之时。1978年12月,中国共产党十一届三中全会召开,标志着中国进入了改革开放的历史新时期。文化上的新局面也随着改革开放的推进而形成,中国侠文化研究由此进入了“研究”得以全面展开和繁荣的新时期。自1978年改革开放以来,在40年的中国侠文化研究中,出现了许多重要成果,可谓成就斐然,十分值得总结经验以进一步提升水平,以此推进未来的中国侠文化研究。改革开放40年来的中国侠文化研究,文献众多,既给总结经验提供了丰富的材料,也给归纳总结带来了困难,长期以来,关于中国侠文化研究的研究述评与学术史回顾,主要是专题综述和时段综述,在全局层面展开的十分少见。因此,根据中国武侠文学学会学术部的研究规划,本文以CSSCI期刊论文为样本,尝试描述改革开放40年来中国侠文化研究的总体状况,并为将来的研究提出参考建议。

-

研究方法根据研究对象与研究目的而确定。中国侠文化研究起步较晚,且未能进入国务院学科目录,未能作为高等学校本科必修课程,一定程度上制约了中国侠文化研究的体制化建构与发展,在研究的时间和空间格局上处于分布不均匀的状态。因而,厘清中国侠文化领域的研究状况,对于中国侠文化研究的学科建设有着重要意义。在内容观点方面,由于各主要专题或阶段都有了一定数量的内容观点式文献综述,本文在这方面仅就大的发展阶段作出提示,不拟进行详细陈述。本文主要从两个方面入手:第一个方面是通过对年度分布、来源期刊分布、核心作者分布、机构分布、高被引论文等进行统计及排序,描述现有研究格局的基本状况,这部分主要采用Execl表格进行统计,也采用了CiteSpace进行分析;第二个方面是研究热点的可视化图谱分析,这部分主要采用CiteSpace进行分析,版本号为v.5.0.R7 SE。

-

巨细无遗的文献综述是不现实的,困难在于文献众多。以超星数据为例,在读秀中以“武侠”进行全部字段检索,得到中文图书8 580种;在超星期刊中以“武侠”进行主题检索,得到21 318个结果。在中国知网以“武侠”进行主题检索,得到7 764条结果。本文对改革开放40年中国侠文化研究进行总结,有必要对数据进行筛选。本文的数据筛选基于三条原则:

第一,文献类型以期刊论文为数据来源。因其有较好的前沿性与学术性,且有较完备的数据库作为研究基础,而对于专著及网络文献,本文不拟涉及,当另行研究。

第二,文献范围以CSSCI期刊为数据来源。在巨量文献中,数据筛选是一项十分必要的工作。在现有研究模式的数据来源选取中,有的研究认为“需要借助高质量的数据来源进行分析”,因而选取北大核心期刊“作为文献来源,以提高研究的信效度”[1];有的研究“借鉴美国科学信息研究所推出的‘基本科学指标’”,以“高被引期刊论文为分析对象”,即“引用频次在某一领域和年份的前1%”的期刊论文[2]。数据来源的选取,基本依据是学科领域在成果发表和引用规范方面的特点,根据中国侠文化研究领域的相应特点,本文选取CSSCI期刊作为数据来源。由于CSSCI是1998年才首次发布的,且不同年度入选期刊皆有微调,本文选取原则是以CNKI“期刊导航”的“评价信息”中载明的“数据库收录”为准,凡曾入选CSSCI来源期刊及扩展版期刊的,皆作为数据来源。

第三,文献性质以学术论文为核心,兼及少量有重要信息的工作性、评论性文献。由于中国侠文化不仅是一个学术问题,更是一个市场化和社会化的文化现象,因而有些文献具有市场报道和文艺评论等性质,对于这些文献,本研究择其要进行收录。

基于上述三点数据筛选原则,本研究团队确定以三类关键词在CNKI中进行基于CSSCI期刊论文的检索:第一类是中国侠文化概述关键词,如“武侠”“侠”“侠文化”“新武侠”“侠女/女侠”“任侠”“游侠”“道侠”“豪侠”“侠客”“侠义”“侠士”“剑侠”等;第二类是武侠人物关键词,如“金庸”“后金庸”“古龙”“还珠楼主/李寿民”“平江不肖生/向恺然”“梁羽生”“黄易”“温瑞安”“王度庐”“徐春羽”“郑证因”等;第三类是武侠作品关键词,如“倚天屠龙记”“射雕英雄传”“碧血剑”“鹤惊昆仑”“蜀山剑侠传”“江湖奇侠传”“近代侠义英雄传”“天龙八部”“鹰爪王”等。检索1978-2017年的文献,得到2 286个结果,剔除重复项得到1 748篇文章。对检索结果进行手工处理,剔除非武侠及不含重要信息的非论文文献,得到可作为研究数据源的有效文献1 208篇。

-

第一步,根据历届CSSCI来源期刊目录(含扩展版),确定文献来源,在中国知网数据库中进行检索,并进一步手工剔除无效文献,得到有效的研究数据。

第二步,对有效文献进行量性分布的时间和空间统计分析。时间分布根据年度发文量绘出柱状图,同时根据中国侠文化研究的学术史节点简要描述其阶段性发展。空间分布包括以下几项主要统计指标:一是期刊分布,发表阵地是推动研究进展并进而对研究走向起着推动与引导作用;二是机构分布,表明研究力量的集中度与成果完成的绩效度。

第三步,对有效文献进行基于质性分布的作者和热引统计分析。作者分布按CSSCI发文量排序,热引分布按单篇文章的CNKI被引频次排序,综合核心作者和热引文章的分布情况,得出中国侠文化研究的主要议题、研究热点和前沿走向。

第四步,根据以上分析,提出对中国侠文化研究的历时演进及未来可能走向的分析,描述研究前沿,探索未来趋势。

一. 研究方法与工具

二. 数据来源与处理

三. 研究思路与步骤

-

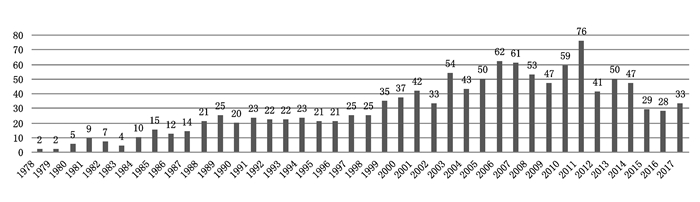

改革开放前,中国侠文化研究主要囿于历史文化领域,涉及武侠文艺仅有零星文献。改革开放以来,基于CSSCI期刊文献的数据表明,中国侠文化研究对象从单一走向丰富,在逐渐成为社会文化热点的过程中,也表现出一定的阶段性,研究水平逐渐提高。1978-2017年的1 208篇有效文献,按年份统计,以图 1的柱状图表示如下:

从CSSCI期刊不同年份发表的中国侠文化研究论文看,可以分为如下五个阶段:

第一阶段:1978-1987年。改革开放最初10年,各年发表论文均在20篇以下。这一阶段的主要特点是:在研究对象上,以传统文学和历史题材为主,主要包括古代侠文学作品、现代作家与侠文化、古代史书中的侠等内容。1985年,开始出现针对武侠小说进入出版市场的评论,主要以对武侠小说负面效应的担忧为主,属于工作探讨。1986年,金庸和梁羽生进入研究视野,但仍然是基于出版市场的工作探讨。1987年,张赣生发表了针对中国武侠小说发展历史进行宏观描述的文章[3],拉开了中国现代武侠小说进入学术研究殿堂的大幕,虽然该文主要是历史概述而非专题研究,但武侠小说的学理化研究之门由此开启。此后数年间,一批优秀的中国侠文化研究学者崭露头角,并在1990年代中期带来了中国侠文化研究的高度繁荣。从发表文章的数量看,1984年开始突破10篇,其后渐有增长。

第二阶段:1988-1998年。1988年的年度发文量突破20篇,这一相对稳定的数量状态一直保持到1998年。在这11个年度中,中国侠文化实现了在学理性研究中的登堂入室。1988年,香港著名报人罗孚以“柳苏”的笔名在《读书》分别发表关于金庸[4]和梁羽生[5]的文章,为内地研究香港武侠小说提供了最初的基本史料。此后关于金庸小说研究的文章逐渐增多。1994年3月,《读书》杂志发表金庸先生自撰的《金庸作品集“三联版”序》[6];两个月后,三联书店在中国内地独家推出《金庸作品集》36册。作为一家在其官网首页标榜“人文精神,思想智慧”理念并由此被誉为“中国知识分子的精神家园”的人文科学和社会科学图书出版社,三联书店很少出版小说类读物,《金庸作品集》的热推可被视为对金庸小说“文学经典”或“文化收藏”地位的确认。1995年和1996年,《中国社会科学》和《文学评论》两刊分别发表周宁[7]和严家炎[8]研究金庸小说的长篇学术论文,自此,中国侠文化研究进入中国人文社会科学学术研究的最高平台。中国侠文化研究迅速成为一个集侠的历史文化、武侠小说、武侠电影等多领域的复合研究体系。从文献数量看,自1986年突破20篇以来,保持了11年的数量稳定,直到1999年出现大幅度的增长。

第三阶段:1999-2002年。世纪之交,围绕金庸小说的经典化问题,出现了不虞之誉与求全之毁两种极端的评价倾向。同时,在中国侠文化领域,也出现了一些新的突出现象。进入21世纪,作为中国侠文化研究主要对象的武侠小说与武侠电影都出现了质的飞跃。在武侠电影领域,2000年由李安根据王度庐武侠小说改编制作的同名电影《卧虎藏龙》在北美上映,一举获得4项奥斯卡奖,开启了21世纪武侠电影大片热潮。在武侠小说领域,2001年创刊的《今古传奇武侠版》开启了新一轮武侠小说创作热潮。这一阶段的发文数量,1999年突破30篇,2001年突破40篇,明显呈增长态势,预示着中国侠文化研究热潮即将兴起。

第四阶段:2003-2011年。21世纪兴起的武侠热潮得到学术界的回应,以“大陆新武侠”的命名与阐释为节点[9],形成了改革开放40年中国侠文化研究最为繁荣的阶段,中国侠文化的所有领域几乎全面繁荣,深入而全面地展现了新世纪中国侠文化激情喷薄的生机与活力。从数量上看,在本阶段的9个年度中,发文量的最低峰谷43篇、最高峰值76篇,有6年超过50篇,是改革开放以来中国侠文化研究在CSSCI期刊发表论文数量最多的阶段。

第五阶段:2012-2017年。从2012年开始,出现了对武侠文化尤其是金庸小说研究的再一次总结与反思。德国汉学家顾彬教授认为,“在精英与大众、高雅与通俗的文学区分视野之下,金庸作为一名畅销书作者,他所提供的快速消费型文学并不能成为经典的文学作品”,“虽然这些非经典的作品在今天仍有一席之地,但是当它们的第一批读者(可能也是仅有的这一批读者)去世之后,或许这样的阅读接受就烟消云散了”[10]。长期担任金庸先生助手的明河集团良友文化传媒集团出版总监李以建先生在总结金庸小说研究历程之后,也略有保留地说:“金庸小说研究从某种意义上来说,也存在着一些缺陷和不足。我们不会‘宣称金庸小说已经超越了曹雪芹和鲁迅,成了中国文学的最高峰’,但我们也不应忽视金庸小说及其代表的香港武侠文学在汉语新文学史上深刻的学术研究价值。”[11]这和曾经对金庸小说大褒大贬的态度形成了较为鲜明的对比,预示着中国侠文化研究复归常态之下的理性,也是中国侠文化研究应有的态度。从发文数量来看,自2012年开始大幅度回落,6年间保持在28篇至50篇之间。

改革开放40年的中国侠文化研究,从总体上呈现出如下几个特点:(1)早期传统的中国侠文化研究仅仅关注历史文化及古典作品,武侠小说和武侠电影在中国内地风行之后开始进入研究视野,并迅速成为研究主流。(2)中国侠文化研究的高度繁荣,是现代经典与当下市场会通的结果,武侠的现代经典以金庸小说为代表并进一步涵纳了民国武侠小说的优秀作家作品,当下市场以大陆新武侠小说及新世纪武侠电影大片为代表,这是历史与现实的交会,也是理论与实践的碰撞,在会通中迸发出了中国侠文化研究最灿烂的火花。(3)以武侠小说和武侠电影为代表的中国侠文化产业,其高度的市场繁荣得到研究界的回应,由研究对象“大俗大雅”的文化属性,导致“极褒极贬”的评价,“文学大师”与“拒绝金庸”两种极其相反的评价形成了中国侠文化研究中十分激烈的争论与交锋,在经过色彩鲜明的感性批评甚至谩骂之后,中国侠文化研究必然回到理性的常态,这是学术研究的一般规律,也是中国侠文化研究发展的必然。

-

改革开放40年的中国侠文化研究,由历时演进中的聚合效应,产生了一批特色期刊,也出现了一批由学者群体聚合而成的研究机构,其中一些论文作者成长为中国侠文化研究领域的优秀学者,将中国侠文化研究向着深度掘进、向着广度拓展。

-

期刊是成果发表的重要平台,改革开放40年来,总计有211种CSSCI期刊(曾出现过更名的期刊统计为同一种期刊)发表了中国侠文化研究论文,其中有10种期刊发表了20篇以上(含20篇)论文,27种期刊发表了10篇以上(含10篇)论文,详见表 1。

从表 1看,发表中国侠文化研究论文的期刊,多在业界拥有重要地位。以下对发表35篇以上文章的5种期刊略作分析。

《西南大学学报(社会科学版)》因应21世纪新武侠小说的崛起,从2004年4期起设置“21世纪中国侠文化”专栏,致力于对21世纪兴起于中国内地的新生代武侠小说进行研究,首期即提出了“大陆新武侠”的命名。栏目开办两年后,从2006年4期起,更名为“中国侠文化”,成为该刊的固定特色栏目。加上“中国侠文化”栏目开设之前发表的相关论文,该刊共发表中国侠文化研究论文136篇。在内容方面,对于中国侠文化研究最主要的历史文化、武侠小说、武侠电影、武侠产业四大板块,该刊均有涉及,并在以下几个方面较为突出:(1)“大陆新武侠”的概念命名、发展历程、创作理念、艺术特色的系统描述和深入阐释;(2)“华语武侠巨制”电影的产业意义与市场策略;(3)金庸小说与“金庸现象”的多面阐释,包括对金庸小说世纪新修版的专题讨论等;(4)民国武侠小说作家的系统研究,包括平江不肖生、还珠楼主、王度庐、白羽、朱贞木、郑证因的研究,发表了还珠楼主、平江不肖生、王度庐的长篇年表;(5)中国古代不同历史阶段的侠文化现象;(6)武侠小说与中国侠文化研究方法论探讨;(7)中国侠文化的交叉学科研究及其他。该刊的中国侠文化研究文章产生了较好的学术反响,136篇文章中被引10次以上的文章有74篇,最高被引达到87次。

《当代电影》和《电影艺术》是两份性质相似的刊物,两刊共发表文章98篇。主要在三个方面有所表现:(1)武侠电影评论与研究;(2)武侠电影人物访谈与研究,其中一些人物访谈如李安、黄健中、刘家良等,为中国侠文化研究提供了重要的第一手资料,可谓弥足珍贵;(3)武侠电影史研究。两刊论文有良好的学术反响,《当代电影》的50篇文章中,被引10次以上的14篇,最高被引88次;《电影艺术》的48篇文章中,被引10次以上的16篇,最高被引49次。

《明清小说研究》是一份明清小说研究的专业学术期刊,发表的42篇中国侠文化论文,研究了明清时期侠义小说与剑侠小说的整体走向,同时对一大批具体小说作家作品进行了详细和深入的研究。该刊42篇文章中被引10次以上的2篇,最高被引28次。

《文艺争鸣》是一份文艺评论性质的学术期刊,主要针对现当代文艺中的问题进行研究,尤其注重观点的新锐性。该刊发表的36篇中国侠文化研究论文,其中有约六成是站在中国现当代文艺大背景下涉及中国侠文化的。该刊36篇文章中被引10次以上的3篇,最高被引30次。

《读书》的36篇文章,始自1981年止于2007年,1980年代发表了18篇,1990年代11篇,2000年代7篇,提供了独特的感悟和可贵的史料。比如1988年前后柳苏发表的系列文章,为最初开始金庸、梁羽生等香港武侠小说作家研究提供了许多可供参考的资料。但由于《读书》的刊物风格,这些文章多偏重于评论风格而不注重学理式研究。该刊36篇文章中被引10次以上的1篇,为16次。

总体来看,在中国侠文化研究领域,已经涌现了一批致力推动研究进展的学术期刊,除少数期刊带有鲜明的时段性特征和内容性规定之外,大多数期刊时段分布和内容分布都与中国侠文化研究的总体走向一致。

-

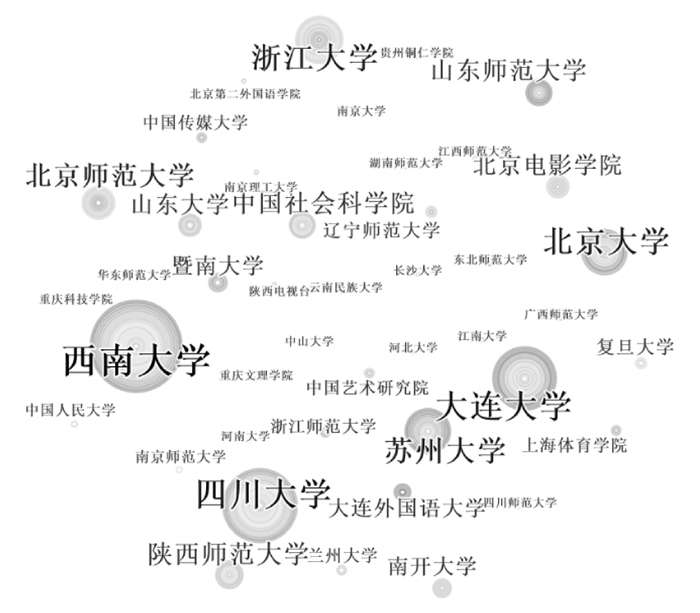

在研究成果的形成中,相关学术机构将具有同一研究旨趣和相关学术背景的学者聚合起来,或独立或协同进行研究,可以有效地实现研究力量的整体效应。改革开放40年来,总计有287个机构的学者发表了中国侠文化研究论文。主要研究机构的聚合情况见图 1,发表10篇以上文章的研究机构见表 2。机构统计有以下几点需要说明:(1)改革开放40年来,不少机构经历了分合及更名等变化,本文按其现有机构名称进行统计,不再统计历史机构名称;(2)人员流动及兼职所带来的机构变化,以文章署名的第一单位为准,可能会出现同一作者配属于不同机构的情况;(3)一些时段和一些期刊未标注作者单位,凡未标注的均不进入统计范围。以下对发表10篇以上文章的19个机构进行统计。主要作者及篇数按第一作者计算,只列出发表2篇以上的作者;被引情况只统计被引10次以上的篇数(分别简称为10次级、20次级……)并列出最高值。

对表 2数据进行整理,可从作者数量、核心作者、被引频次三个方面来看。

第一,作者数量。作者数量的多少,反映了机构在中国侠文化研究方面的风气和规模。要注意的是,作者群主要是学生而非教授,不能说明该机构已形成稳定的研究方向。如果选题分散,虽然人数众多,也很难形成较大的学术影响并形成核心影响力。由于学生作者的流动性,导致研究成果在年代分布上极不均衡,很难取得研究成果的持续性。上表所列四川大学、山东大学、陕西师范大学均属此类,三所学校虽然论文数量不少,但具有影响力的成果甚少。

第二,核心作者。核心作者指形成了稳定研究方向并发表了较大数量研究成果、能够引领机构研究风气的作者。本文将上述机构中发表5篇以上文章的作者称为核心作者。拥有核心作者的机构,大多也有较大数量的作者群体,但也存在总体作者数量较少因而核心作者处于“单打独斗”状态的情况。从上表可见,拥有核心作者的机构在中国侠文化研究领域都已形成稳定持续的影响,这些机构又可分为三类:第一类是具有稳定研究方向、成果选题多样化、成果数量较为丰富并持续产生学术影响力的,如西南大学(核心作者韩云波)、大连大学(核心作者王立)、浙江大学(核心作者徐岱)、苏州大学(核心作者汤哲声、徐斯年)、暨南大学(核心作者罗立群)、中国艺术研究院(核心作者贾磊磊);第二类是成果选题较为专门化的后起之秀,如山东师范大学(核心作者陈夫龙)、大连外国语大学(核心作者刘卫英);第三类是曾经产生过较大影响但未持续进行研究的,如北京大学(核心作者严家炎、孔庆东)、中国社会科学院(核心作者袁良骏)。上述三类机构,共同促进了改革开放40年来中国侠文化研究的繁荣。

综合作者数量和核心作者情况,可见目前国内已经形成较稳定的中国侠文化研究格局,正如刘国辉在2017年9月举办的“第二届中国现当代通俗文学暨武侠文学研究”学术研讨会上,代表中国武侠文学学会的发言所说:“武侠文学研究形成了第二次高潮,在这次高潮中,以徐斯年、汤哲声为代表的苏州大学学派,以韩云波为代表的西南大学学派,以王立为代表的东北研究学派,都各自形成了研究中心,影响很大。”[12]这一总结正与我们根据CSSCI数据做出的分析一致。

一. 成果发表平台:中国侠文化研究成果发表的期刊分布

二. 研究力量聚合:中国侠文化研究成果发表的机构分布

-

在中国文学影响力评价中,“基于CSSCI的学者学术影响力分析主要体现在发文数量及其被引用率两个方面”[13]。改革开放40年中国侠文化研究的成果,高发文作者和高被引论文无疑是十分重要的观察角度。本文以下从这两个方面进行统计分析。

-

高被引论文反映研究水平及研究热点。对被引40次以上的论文进行统计,列出以中国侠文化为核心议题发表于CSSCI期刊的论文共13篇,降序排列如下:

上述13篇论文可以从多个角度进行观察。

第一,从发表时间看。高被引论文集中在三个时段:1994-1998年间4篇,主要研究中国侠文化的基本框架、金庸小说的历史地位,也开启了武侠电影研究的大幕;2001-2006年间6篇,大陆新武侠受到重点关注,武侠电影热潮得到回应,也注重侠的历史文化研究;2011年3篇,关注学科交叉及文化传播研究。上述高被引文章的年代分布,与CSSCI武侠论文数量的年代分布不完全一致,但与武侠研究热点的出现一致。

第二,从成果亮点看。首先是确立了金庸小说的历史地位;其次是将武侠电影的研究学理化、深刻化,实现了从电影评论到电影研究的飞跃;再次是提出了“大陆新武侠”概念并对其相关方面进行深入阐释;最后是中国侠文化的整体观照、多领域传播与应对。上述四个亮点,体现了改革开放40年来中国侠文化研究的当代性回应与学理性提升。

第三,从核心作者看。上述13篇论文9位作者中,仅有3位是机构中的核心作者。如果我们将高被引视为学术影响力的重要指标,则提示核心作者们在研究方向及论文选题上还可进一步优化。

-

按第一作者进行统计,CSSCI期刊发文量在9篇以上的作者共10人,降序排列如下:

对高发文作者的研究情况进行总结,可以看到中国侠文化研究的前沿动向。

上述10位CSSCI期刊高发文作者各有特色。王立以主题学研究著称,他的研究主要是两个方面:一是中国古代侠文化母题研究;二是中国现代武侠小说母题研究,尤其着重于金庸小说和还珠楼主小说中的母题研究。韩云波的研究主要是三个方面:一是先秦秦汉三国时期的游侠历史研究;二是“中国侠文化形态论”系列及侠文化特征研究;三是武侠小说史及武侠小说作家作品研究。贾磊磊的研究主要是两个方面:一是中国武侠电影史研究;二是武侠电影作品与导演研究。徐岱主要有两个研究方向:一是金庸小说研究;二是侠的文化品格研究。陈夫龙主要研究两个方面:一是鲁迅、沈从文、老舍等中国现代作家与侠文化研究;二是金庸小说研究。罗立群主要研究两个方面:一是古代剑侠小说系列研究及古代侠义公案小说研究;二是金庸小说比较研究。刘卫英致力于还珠楼主等民国武侠小说及金庸小说的母题研究。汤哲声的研究有三个方面:一是在通俗文学大背景下看武侠小说;二是“大陆新武侠”与“后金庸时代”;三是中国武侠小说作家作品与韩国武侠小说。陈墨的研究集中在两个方面:一是金庸小说与港台新武侠小说;二是武侠电影史研究与武侠电影作品评论。袁良骏主要集中于对武侠小说“低俗化”的批判与关于金庸小说的论争。当然,由于本研究只统计CSSCI期刊论文,上述作者还可能有其他研究方向而未能为本文所论及。

除了上述在CSSCI期刊发表论文较多的学者之外,还有一些学者也发表了精辟的见解,对中国侠文化研究起到了良好的推动作用,限于本文的统计范围而未能全面论及。

一. 改革开放40年来中国侠文化研究的高被引论文

二. 改革开放40年来中国侠文化研究的高发文作者

-

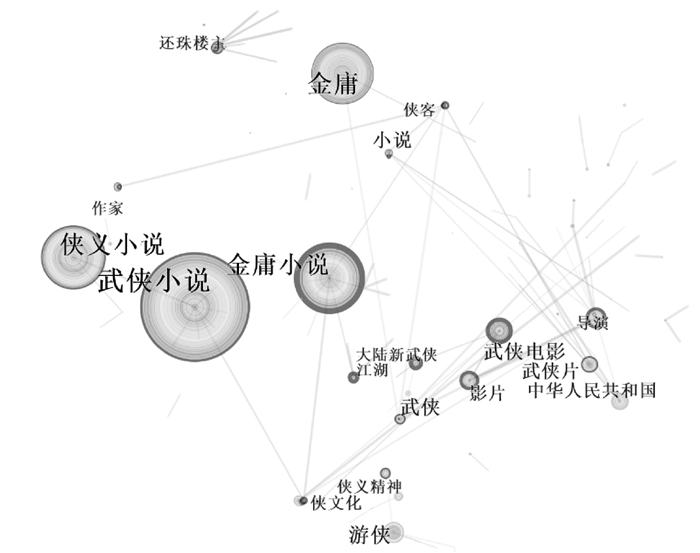

运用科学知识图谱可视化分析,对改革开放40年来的中国侠文化研究进行关键词分析,可以看到主要研究议题分布。早期论文大多没有关键词,比如作为中国侠文化研究成果发表重要阵地之一的《西南师范大学学报》,就直到1996年3期才有关键词,1997年才有摘要,其他期刊大部分都是在1990年代中后期才有关键词,因而本文的关键词数据主要涵盖的是改革开放后20年间的成果。由于中国侠文化研究的大部分成果都产生于后20年,因而虽然数据不够完整,但总体上对研究结论影响不大。运用CiteSpace v.5.0.R7 SE绘制出改革开放40年中国侠文化研究关键词图谱(见图 2)。图谱参数N=212,E=107,D=0.004 8,表示图谱中共有212个关键词,关键词之间产生关联的有107次,图谱浓度为0.004 8。以上参数反映出中国侠文化研究具有一定议题广度。

根据论文首页列出的关键词,选取出现10次及以上的关键词进行具体统计,得到表 5:

对表 5关键词进行归类,可以从中得出改革开放40年中国侠文化研究的主要议题:

第一类:涵盖广义武侠小说的总体研究。

包括全域概念武侠小说179个,分时段概念侠义小说90个、大陆新武侠小说16个、民国武侠小说10个。说明在中国侠文化研究中,武侠小说研究是当然的第一议题,且相当一部分论文是跨越时代并涉及众多作家作品的综合研究。同时,从上述关键词统计看,在文学史上,武侠小说在不同时代有着不同的特殊命名,因而在武侠小说的分时段概念中,突显了古典侠义小说、民国武侠小说、大陆新武侠小说等不同阶段。而港台新武侠小说则被金庸小说光芒所掩,从某种意义上说,金庸小说研究占据了港台新武侠小说研究的绝大部分,因而使得港台新武侠小说的综合研究反而不明显了。

第二类:关于金庸小说与金庸的研究。

这类关键词包括金庸小说136个、金庸130个、金庸先生10个、韦小宝15个、《鹿鼎记》12个。金庸与金庸小说无疑是中国侠文化领域最重要的文化现象,虽然金庸先生早已在1972年就不再创作新的武侠小说,但在改革开放40年来,金庸无疑是贯穿始终的热点话题,多次成为中国侠文化的热点议题。以1994年为节点,金庸与金庸小说带领武侠小说摆脱了长期以来被视为不入流的负面形象,进而形成了关于武侠小说与中国侠文化研究的文化颠覆与理论建构。1994年5月,三联书店出版《金庸作品集》36册;10月,北京大学聘请金庸为名誉教授,中国现代文学研究会会长、原北京大学中文系主任严家炎教授致辞,称金庸小说是“一场静悄悄的文学革命”;10月,北京师范大学王一川教授主编的《二十世纪中国文学大师文库:小说卷》将“金庸:武侠流韵”排在九位小说大师的第四位。1998年,在美国科罗拉多大学召开了“金庸小说与二十世纪中国文学”国际学术讨论会,李陀提出“金庸无疑为现代汉语创造了一种新的白话语言”,虽然李陀提出的“金氏白话”概念并未得到广泛认可,但他将金庸小说视作“一个伟大写作传统的复活”[14]却已成为共识。对金庸小说的高度评价,使金庸小说以及武侠小说文类进入学理性严肃文学研究的神圣殿堂,带来了中国侠文化研究的大繁荣。金庸小说研究进一步扩展成为“重写文学史”的组成部分,成为文学雅俗观念重构的途径,这就超越了单纯的学术研究而成为一个被赋予了各种不同内涵的“文化现象”,不免出现了矫枉过正的过誉现象。金庸迅速成为靶子,在不同界别均出现了对金庸的感性批判,1994年新闻界的鄢烈山“拒绝金庸”,1995年学术界的王彬彬“拒绝金学”,1999年出版界的何满子称武侠小说“为旧文化续命”、创作界的王朔称“读金庸是一次很糟糕的体验”,这些评论尤其是王朔的《我看金庸》,掀起了一场声势浩大的关于金庸与武侠小说的论争与反思。进入21世纪,人们能够以更加宽广的视野和理性的态度来看待金庸,多角度、多领域、多素材使得金庸研究有更高的站位,也更有学理深度,同时对方法论也有了新的探讨。

第三类:中国侠文化基本问题研究。

这类关键词包括游侠58个、侠客25个、侠文化22个、侠义精神19个、江湖16个、侠义11个、侠10个、豪侠10个。早在1994年,就有文章提出中国侠文化包括两个主要部分:一是“行为文化:子史之游侠”即“历史现实中的侠及其社会文化行为”;二是“精神文化:文艺之武侠”即“幻想层次的侠及其精神追求”[15]。在武侠小说及武侠电影研究之外,侠的历史文化研究形成了一个专门领域,相比于侠文艺研究的美学特性,这部分研究更注重文化特性。从现有成果来看,主要有三个方面:一是对侠的起源及文化人格的研究;二是对历代游侠及历代文人侠客化的研究;三是对历代笔记小说与诗文中侠文化的研究。改革开放40年来侠的历史文化研究,深入到不同时代不同方面,无论是历时维度还是共时维度,都已基本形成较为完整的侠文化体系。

第四类:民国武侠小说史研究。

这类关键词有还珠楼主30个、平江不肖生14个、王度庐11个、民国武侠小说10个。民国武侠小说被学界以“南向北赵”作为1920年代武侠小说的代表,又以“北派五大家”作为1932年以后民国武侠小说的代表,对两个阶段的代表作家平江不肖生、还珠楼主、王度庐等,学界都有了较深入的研究,分别发表了这三位作家的详细年表,对其代表作如《江湖奇侠传》《近代侠义英雄传》及“鹤-铁五部曲”系列、“蜀山”系列都有较深入的研究。不足的是,对于民国武侠小说的整体发展线索及“北派五大家”的相互关联研究还不足,对民国武侠小说其他代表作家作品研究也还不足。

第五类:“后金庸”及“大陆新武侠”小说研究。

这类关键词有大陆新武侠16个。“后金庸”指1980年代中期金庸、梁羽生、古龙等老一代港台新武侠作家相继“退出江湖”之后的武侠小说,由温瑞安和黄易为代表在1990年代形成的融合科幻与奇幻元素为一体的武侠小说新浪潮;“大陆新武侠”特指以中国大陆或内地“80后”新生代为创作主体在21世纪形成的武侠小说新浪潮。“后金庸”和“大陆新武侠”使武侠小说创作得以持续繁荣,呈现出基于文类融合的新时期特点与新技术特点,显现了中国侠文化的内在生命力。目前在整个港台新武侠的研究中,绝大部分论文是对金庸的研究,而梁羽生、古龙、温瑞安、黄易及“后金庸”整体研究明显不足,论文很难发表在CSSCI期刊上。“大陆新武侠”由于契合了以“80后”为主体的新生代读者,一些硕士学位论文选择了相关主题,已成为比“后金庸”更值得关注的文学现象,因而也在CSSCI期刊论文中有一定反映。

第六类:中国侠文化与中国现代文学作家研究。

这类关键词有鲁迅10个。中国现代文学作家中出现了一批富于侠性气质的人,在鲁迅、郭沫若、老舍、沈从文等一大批作家笔下,都出现了中国侠文化的创造性转化,形成了新的具有现代性特征的价值体认,是在大众层面的武侠小说与武侠电影之外的精英层面的中国侠文化精神传承。对中国现代作家笔下中国侠文化的研究,有助于理解中国传统文化精神的内在气质,也有助于理解武侠小说持续不衰的内在原因。

第七类:武侠电影研究。现代武侠电影与现代武侠小说几乎同步出现于1920年代,但武侠小说影响更大、作品更多而且出现了一批高水平的代表作家,武侠电影则是到1982年的《少林寺》出现之后才成为学术界的关注对象。改革开放40年来对武侠电影的研究,主要在武侠电影史、武侠电影作品评论、武侠电影导演和演员三个方面展开,都取得了一定成就。尤其是21世纪初李安导演的《卧虎藏龙》获得奥斯卡奖之后,本土导演张艺谋的《英雄》入围奥斯卡奖最佳外语片提名,自此开启了中国电影的“武侠大片”时代,并在学术界引起了强烈反响,成为众多论文的研究对象,一批研究武侠电影的论文在众目瞩望中也得以跻身中国侠文化研究高被引论文之列。

-

在中国现代文化史上,中国侠文化的命运并非一帆风顺。1930年代和1950年代,武侠小说都曾经遭遇被禁的命运。改革开放带来的全方位开放,也包括对多元文化的包容和自信,而武侠小说尤其是金庸小说自觉摆脱了旧武侠小说的格局弊端,为武侠小说带来了“为国为民,侠之大者”的新格局与新气象,这使得在传统的古代游侠研究之外,武侠小说研究迅速崛起为中国侠文化研究的核心议题,使中国侠文化研究得到蓬勃发展,涌现了一大批优秀成果。总结改革开放40年来的中国侠文化研究,有如下五点值得关注:

第一,现代转换。中国侠文化作为一种在历史上不绝如缕的文化存在,在中国现代文化中成为具有良好市场效应的大众文化,中国侠文化研究准确把握了中国侠文化现代发展的脉搏,深入发掘了中国侠文化现代转换的机理,促进了中国侠文化研究进入文化精英层面学术研究的神圣殿堂,使中国侠文化成为弘扬中国优秀传统文化的重要方面。

第二,交叉融合。中国侠文化作为一种多学科交叉融合的文化现象,团结了不同学科背景的学者队伍,使武侠小说“百科全书式”的文化地位得到承认,又反过来促进了中国侠文化研究各学科之间的通力合作,将中国侠文化研究打造成为一个具有强大内生能力和融合能力的学术领域。

第三,方法模式。中国侠文化作为一种社会化和市场化的文化现象,遵循着不同于精英文化的规律,因而在研究方法上也理应拥有自己的特色,长期以来雅俗之辨的文化传统使中国侠文化无法削足适履地运用精英文化方式进行研究,因而导致中国侠文化高度市场化之后较长时期的研究滞后,在改革开放40年来的中国侠文化研究中,从致力于带领中国侠文化走入主流文化殿堂开始,到进一步探讨中国侠文化的独特规律,再到对中国侠文化研究方法论的探讨,可望给中国侠文化研究带来新的高度和深度。

第四,文献资料。中国侠文化作为一种边缘化和亚文化形态,长期以来缺乏文献保存意识,使研究工作受到极大限制,这也是中国侠文化研究起步较晚的重要原因之一。改革开放40年来的中国侠文化研究,致力于文献资料的发掘,还历史本来面目,有效地勾勒了中国侠文化的历史进程和结构模式,使中国侠文化得以较为完整、系统地得到呈现和研究。

第五,研究队伍。改革开放以前,中国侠文化研究仅有零星篇章,未形成专门研究态势,更未形成研究队伍。改革开放40年来,在一些著名机构形成了较稳定的具有一定人数的研究队伍,涌现了一批专门致力于中国侠文化研究的高发文作者,出现了一批具有较大影响的高被引文章,形成了中国侠文化研究领域的良性循环。同时,在CSSCI期刊论文之外,也有数量不小的博士、硕士研究生选择中国侠文化相关论题作为学位论文,因该话题不在本文论述范围之内,此处暂不多谈。

综上所述可以认为,从CSSCI期刊论文来看,改革开放以来的中国侠文化研究,取得了不小的成绩,形成了稳定的研究态势,为进一步的研究拓展与升华提供了良好的基础。

-

习近平总书记在十九大报告中指出:“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。”[16]在新的历史方位中,中国侠文化研究在改革开放40年来的研究已奠定良好基础的前提下,理应有着新的姿态。

第一,新的站位高度。回首20世纪的中国侠文化历程,金庸先生“将武侠意识形态提升到‘为国为民,侠之大者’的国家/人民主流意识形态高度”[17],在20世纪的忧患时世里,中国侠文化以忧国忧民的责任意识汇入主流文化,成为民族文化的鲜明符号。“中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。”[16]新的历史条件需要新的历史站位,今天的中国已不再是在危难中挣扎求存,而是为解决人类问题贡献中国智慧和中国方案。对于中国侠文化研究而言,就是要将“爱国主义、集体主义、社会主义教育和‘人类命运共同体’意识教育”[18]融合起来,就是要研究那些能够立足于“人类命运共同体”高度的中华文明“文化自信”与“道路自信”。

第二,新的技术背景。作为中国侠文化的主要传播载体,在20世纪主要是报刊连载和纸质单行本,改革开放40年来中国侠文化研究中的历史文化与武侠小说研究,也主要是基于平面媒体资源来进行的,由于出版传播过程中“把关人”的存在,研究角度主要针对中国侠文化对象所呈现的内容特征和美学特征,这与精英文学和体制文学的研究存在着许多共同之处,也就时常会导致以精英文学和体制文学的标准来要求武侠小说,有时会造成研究对象与结论的纠结。新世纪以来,中国侠文化的传播手段出现了巨大的变化,在媒体融合基础上的数字化传播,“把关人”角色的弱化使作者和读者都可以更多地参与到双向互动之中。即使是像金庸小说那样的经典作品,其世纪新修版也有着明显的双向互动色彩。同时,图像叙事对文字叙事的冲击,也影响着作家的呈现方式。新的技术背景下给中国侠文化的内容创意带来了什么样的新特点,也是对中国侠文化研究在新时代提出的新课题。

第三,新的研究体制。早期的中国侠文化研究,主要出于研究者的自发爱好,高校课程中没有中国侠文化的相关必修内容,也未进入项目资助体制的视野。中国侠文化研究在20世纪未能进入学术体制层面,其直接结果就是虽然有一些年轻人对中国侠文化有着浑厚兴趣,写出了一些文章,但大多与取得学位的现实需求相关,研究人员走马灯似地转换,出现了作者人数虽众而核心作者却不多的状况。以国家社会科学基金资助为例,第一个侠文化项目是2004年汪聚应的“唐代侠风与文学”,此后经历了多年空白,到2010年才又出现侠文化项目,即汪聚应的“中国古代咏侠诗研究”和陈夫龙的“中国新文学作家与侠文化研究”,接下来又批准了2011年韩云波的“中国现代武侠文学发生期研究(1900-1949)”、2012年肖显惠的“文学创作与产业化的交互——武侠动漫与武侠网游研究”,2017年郑保纯的“武侠网络游戏超文本叙事研究”、李泉的“中国武侠小说在英语世界的翻译与接受研究”,至今总共也才7个项目。中国侠文化研究的进一步发展,呼唤新的研究体制的建立,在研究机构设置和基金项目立项等方面,都还大有文章可做。

中国侠文化历史悠久,但研究历史并不太长,改革开放之后才真正全面起步,迄今为止取得的成果与进步,已属难能可贵。总结40年来的中国侠文化研究,有助于未来更好地实现学科领域的进步与提升,为中国文化繁荣与文化自信做出更大贡献。

下载:

下载: