-

独生子女是我国严格控制人口增长、实行计划生育政策的产物[1]。随着全面二孩政策的实施,在我国业已存在40年的独生子女政策被终结,在此期间出生的独生子女成为世界范围内独特的大规模人口现象。截至2015年底,我国独生子女人口约为2.246亿,占同期出生人口的43%[2]。由于家庭成长环境迥异于我国传统的多子女家庭,独生子女在成长过程中面临许多新的情况、特点和问题,独生子女政策导致的家庭结构改变影响了一代人的成长[3]。伴随着人口老龄化进程加速推进,该独生子女群体将日益成长为我国社会的中坚力量,同时也将面临更加严峻的挑战,其心理健康状况也将对民众幸福安康以及社会和谐发展产生长远影响。

有研究发现独生子女的心理健康水平低于非独生子女,有更高的自杀意念风险以及自伤水平[4-6]。考察独生子女心理问题根源的研究多从特异的父母教养方式入手,认为独生子女心理健康的劣势源于受父母过度保护而变得社会僵化并且自信心不足[7],不当教养方式主要包含溺爱型、过度保护型和否定干涉型[8],在不当教养环境中成长起来的独生子女常被认为容易养成“娇”“骄”二气,抗压能力较弱,社会适应不良,易产生心理问题。与此同时,资源稀释理论(resource dilution hypothesis)认为,多子女家庭由于资源遭到稀释,每个孩子可获得的资源相应减少,而独生子女承载父母全部的关爱,有着非独生子女难以比拟的丰富资源[9],比如在情感资源分配上,在更小孩子出生后,母亲显著减少与大孩子的积极互动[10],独生子女家庭的亲子关系可能优于非独生家庭[11]。也有研究证实,在独生子女家庭环境中成长所具有的资源优势可以正向反馈于心理健康[12-13]。

为解决可能由于取样不科学、被试选择标准不统一、研究规模较小等原因造成的研究结果不一致问题,有研究者运用元分析方法对以往文献的研究结果进行定量再分析以获得更具普遍性的结论[14]。例如,1项针对1925至1984年间115项研究的元分析发现,独生子女在自主性与心理成熟度等方面具有优势,在同伴接纳、自我调节、自尊、行为问题等方面与非独生子女不存在明显差异[15],对国内49项研究的元分析结果表明,中国文化背景下独生子女与非独生子女的心理健康没有显著性差异[16]。独生子女与非独生子女心理健康差异结论的分歧与矛盾,提示有必要从更宽广的视角去剖析两个群体心理健康水平异同的影响因素以及作用机制。

Brofenbrenner的生态系统理论认为,个体被嵌套在由微系统(microsystem)、中系统(mesosystem)、外系统(exosystem)、宏系统(macrosystem)四个横向系统与纵向的时间系统(chronosystem)构成的多层次社会生态系统中,身处圆心的个体与这些系统相互作用进而影响心理发展[17]。其中,紧邻个体的家庭环境所产生的影响最为直接,是与个体发展互动最强的微系统的重要组成部分,上述教养方式与资源分配的观点即主要立足于微系统中的家庭层面,未充分考量其他系统的功能。维果茨基关于心理发展的文化历史理论强调,人的心理机能是逐步内化社会文化的结果[18],宏系统体现的正是某种社会文化的态度和价值观,其所包含的观念与行为模式均会渗透于微系统、中系统与外系统,是一种更为间接却广泛的影响。例如在我国重男轻女的传统文化背景下,性别是调节家庭资源分配以及教养方式的重要变量,有研究发现独生子的心理健康较非独生子更好,反映在SCL-90的所有因子,而是否独生对女性心理健康无显著影响[19],性别差异的普遍性与稳定性有待进一步验证。

此外,已有研究主要是从静态角度展开,反映的是特定时期独生子女与非独生子女及其亚群体的状况,元分析着重回应心理健康平均水平的问题,忽略了当数据收集时间与结果存在关联时对研究结果的混淆,未对年代效应进行处理,忽视了个体与其所处生态系统的动态特征以及这种变化对心理健康的潜在影响。表征时间系统的年代,不仅指某一特定时期的社会大环境,而且也代表文化与历史的变迁,是影响个体发展的重要变量[20-21]。一方面,紧密包裹着个体的四个环境系统随时代变迁而动态变化。就宏系统而言,改革开放40年来,我国社会发生深刻变革,国民思想观念、价值取向、精神风貌与行为方式均受到不同程度的冲击,且这种影响全面渗透于微系统、中系统与外系统。社会变迁所触发的所有改变对个体的心理发展都有巨大影响[3],如中学生、大学生、农民工与教师的心理健康状况均有相应变化[22-25]。独生子女曾一度被冠以“关注自我的‘小皇帝’或‘小公主’”称号,国人对该群体持有长期而持续的担忧[26],汶川地震、北京奥运等历史性事件后,媒体对于独生子女在内的80后、90后的形象有了重塑,从“垮掉的一代”转变为“鸟巢一代”,公众形象改观的背后是否的确伴随着独生子女心理健康的好转值得探究。

另一方面,个体并非静止被动地接受环境影响,在时间催化下,个体自身也随年龄的增长而不断成长,并在发展中主动适应与调整环境的作用,从而使各子系统对个体的影响呈现年龄效应。强调家庭、社会影响动态变化的“消磨-趋同”理论认为,在个体成长早期,社会化环境相对单一,家庭对个体发展的影响较大,独生子女与非独生子女因家庭内部环境的不同而形成心理差异,但随着年龄增长,社会化环境渐趋复杂,家庭的影响相对减弱,外界环境的作用愈发重要,由于外界环境是趋同的,这种一致性的后期环境逐渐消磨前期形成的差异,导致独生子女与非独生子女心理也趋向相同[27]。有研究发现,是否独生对小学生心理健康产生影响且受性别变量调节[28],在中学生与大学生中,是否独生对心理健康的预测作用则不显著[29-30]。

横断历史研究(cross-temporal meta-analysis)为从纵向大样本角度探讨独生子女与非独生子女心理健康的异同提供了可行方案。该方法是采用横断研究“设计”对大跨度时间、时代(或历史发展)有关的差异进行元分析研究的方法,是将时代发展、社会变迁作为研究的主要内容,着重考察心理量平均分数随时代发展的变化,它将现有单项研究根据时间顺序加以连贯,使已有研究成为关于历史发展的横断取样[31-32]。本研究旨在将独生子女与非独生子女置于同一分析框架,进行纵向与横向两个维度的对比,一方面,采用横断历史元分析方法刻画独生子女与非独生子女以及相应亚群体心理健康随年代变化的方向与幅度,另一方面,为澄清是否独生对心理健康影响的争论,除探讨年代效应外,还通过普通元分析考察独生子女与非独生子女以及不同性别、年龄亚群体间的差异。在我国计划生育政策转向之际,通过系统考察独生子女心理健康水平以及变迁趋势是否具有区别于非独生子女的特异性,也有助于检视独生子女政策的社会心理效应。

全文HTML

-

本研究选取的症状自评量表(symptom checklist 90,简称SCL-90)是国内心理健康研究中使用最广泛的测量工具之一。SCL-90包含90个描述思维、情感、行为、人际关系与生活习惯的题项,涉及躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性9个因子。被试根据自身状况与症状的相符程度对90个题项进行由“从无”至“严重”的5级评分,得分越高表示心理症状越严重,常将各因子的总分除以相应题数求出9个因子的因子分来代表症状水平[33-34]。

-

在中国知网、维普资讯、万方数据库三个期刊全文数据库以及硕博学位论文库中,分别以“独生子女”匹配“心理健康”“心理问题”“心理卫生”“SCL-90”进行题名、关键词和摘要的主题词检索。检索时间截至2019年7月。依据以下标准筛选文献:(1)心理健康的测量工具为SCL-90;(2)研究对象是我国内地独生子女与非独生子女;(3)明确报告了样本量以及SCL-90至少一个因子的均值和标准差,排除存在明显错误且无法修正的数据;(4)排除少量依据特殊标准选取被试的研究,如心理咨询来访者、残疾人与贫困学生等可能产生系统性极端值的数据;(5)同一批数据重复发表的以数据完整且发表时间最早的为准。

根据上述标准共获得发表于1995至2019年的319篇文献,学位论文119篇,期刊论文200篇,其中普通期刊论文148篇,收录于中国科学引文数据库来源期刊、中文社会科学引文索引与北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊的核心期刊论文52篇。其中,270篇文献同时包含1组独生子女与1组非独生子女的有效数据,49篇文献单篇包含的有效数据组介于1~14组,直接提取上述独立数据组,共获得有效数据623组,总样本量547 259人。本研究的“年代”指数据收集年代,首先以文献中所述取样时间为准,未明确报告取样时间的尽量根据文中线索进行推断,确实无法确定的根据同类研究惯例,采用发表年份减去2获得取样年代,最终确定研究年代介于1995至2017年。部分文献报告的是跨度若干年如“2007-2016年大学新生”的整合数据,单一年份的SCL-90得分无法明确,本研究也保留该类型数据,仅用于组间心理健康水平差异的普通元分析。

-

首先将少量0~4级计分的研究采用将各因子均值加1的方式统一转换为1~5级计分方式。再将所有数据按照发表年代、取样年代、样本量、是否独生、性别、年龄等指标分别编码。在录入整体结果形成总研究数据库的同时,还对各亚群体进行编码建立子数据库,用以分析各亚群体间的差异。林崇德根据个体生理成熟、心理成熟与社会成熟方面质的差异对发展阶段进行年龄界定,从11或12岁开始到17或18岁是青少年期,18岁以上为成年人[35]。本研究据此进行年龄编码,青少年主要由初中生、高中生与中职生构成,成年人以成年早期为主,主要包含本科生、高职生、研究生、军人、医护人员等群体。要说明的是,19组跨年度数据均可分配至是否独生、年龄两个变量中,4组可分配至性别变量中。心理健康水平随年代变化的分析使用的是表 2的数据组Ⅰ、样本量Ⅰ,数据组Ⅱ、样本量Ⅱ用于群体间心理健康水平差异的普通元分析。

(一). 研究工具

(二). 文献搜集

(三). 文献编码

-

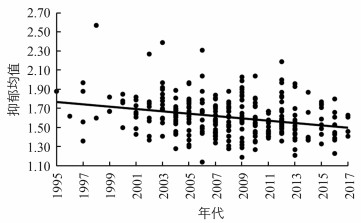

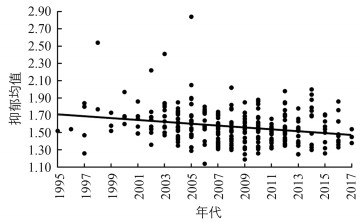

为直观呈现心理健康水平随年代的变化趋势,以数据收集年代为横坐标,SCL-90各因子均值为纵坐标绘制散点图。散点图显示独生子女与非独生子女心理症状9个因子的得分均随年代变迁呈现不同程度的下降,文中仅以抑郁因子散点图为例(图 1、图 2)。

为量化描述心理健康随年代的变化,将年代与心理症状各因子均值进行相关与回归分析。结果表明(表 3),独生子女与非独生子女的8个心理症状因子均与年代呈显著负相关。以心理症状各因子得分为因变量、年代为自变量建立回归方程,在控制样本量后,独生子女与非独生子女8个因子的回归系数均显著,年代可以解释独生子女8个因子变异的2%~10%以及非独生子女8个因子变异的3%~11%。意味着独生子女与非独生子女的心理健康水平在1995至2017年间整体呈现向好趋势。

-

为精确描述SCL-90各因子均值随年代下降的具体数值,采用下述方法计算效果量d[22, 36]。首先,分别以SCL-90各因子均值为因变量、年代为自变量,以样本量进行加权建立回归方程y=Bx+C(y为因子平均分,x为年代,B为未标准化的回归系数,C为常数项);其次,分别将年代1995与2017代入回归方程获得起止年的因子平均分M1995与M2017;最后,计算M1995与M2017之差,再除以23年间的平均标准差得到d值,平均标准差通过将所有研究数据的标准差求平均获得。

结果表明(表 4),除恐怖因子无明显变化外,独生子女心理症状8个因子均值在23年间下降0.25~0.59个标准差,非独生子女8个因子均值下降0.29~0.6个标准差。依据效果量大小的区分,d值在0.2至0.5之间为小效应,0.5至0.8为中效应,大于0.8为大效应[37]。据此标准,独生子女8个因子的平均d值为0.38,是小效应,非独生子女8个因子的平均d值为0.42,是小效应。近23年来独生子女与非独生子女心理健康水平均总体向好,改善幅度属于小程度。

采用普通元分析方法,回应独生子女与非独生子女心理健康水平是否存在差异的争论。以非独生子女为控制组,独生子女为实验组,计算两组心理健康水平差异的平均效果量,具体公式如下[38]:

其中,d是每项研究的效果量,Wi是各研究的权数,Ni是各研究的样本量,Me与Mc分别为实验组与控制组SCL-90各因子均值,SD为两组的联合标准差,ne与nc分别为实验组与控制组的样本量,Se与Sc分别为两组的标准差。结果表明,9个因子的平均效果量介于-0.13~0.02,均未达到小效应,独生子女与非独生子女的心理健康水平不存在差异。

-

对完整报告了性别信息的数据进行横断历史元分析,结果显示(表 5、表 6),在控制样本量后,独生子SCL-90的8个因子均值与年代显著负相关,平均d值为0.68,是中效应,非独生子的7个因子均值与年代显著负相关,平均d值为0.52,是中效应。女性方面,独生女6个因子均值与年代显著负相关,d值介于0.51~0.79,均为中效应,非独生女4个因子与年代显著负相关且d值均为大效应。综上,不论独生与否,男性与女性的心理健康水平随年代均有改善,独生子的改善最全面。

采用普通元分析进而探讨四类群体的心理健康差异。以独生子为控制组,独生女躯体化的平均效果量为-0.22,另有6个因子的平均效果量在0.21~0.24之间,均为小效应,非独生子7个因子平均效果量在0.49~0.72之间,基本为中效应,非独生女6个因子平均效果量介于0.22~0.38,为小效应。以独生女为控制组,非独生子仅躯体化与恐怖达到小效应,非独生女9个因子的平均效果量在0.07~0.2之间,均未达到小效应。以非独生子为控制组,非独生女也仅强迫与恐怖达到小效应。综上,独生子的心理健康水平最高,独生女、非独生子与非独生女之间不存在显著差异。

-

年代与四类人群SCL-90因子均值的相关分析结果表明(表 7、表 8),控制样本量后,独生子女青少年9个因子均值与年代的相关均未达到显著水平,非独生子女青少年仅有1个因子均值与年代显著相关。独生子女成年人8个因子均值与年代显著负相关,平均d值为0.4,是小效应,非独生子女成年人同样有8个因子均值与年代显著负相关,平均d值为0.41,是小效应。上述结果表明,不论是否独生子女,成年人的心理健康水平随年代趋好,青少年的心理健康水平无显著变化。

以独生子女青少年为控制组,独生子女成年人7个因子均值效果量介于-0.49~-0.23,是小效应,非独生子女青少年5个因子均值效果量介于0.21~0.36,是小效应,非独生子女成年人6个因子均值效果量介于-0.6~-0.23,平均值为小效应。以独生子女成年人为控制组,非独生子女青少年9个因子均值效果量介于0.28~0.59,平均值为小效应,非独生子女成年人9个因子均值效果量介于-0.04~0.14,均未达到小效应。以非独生子女青少年为控制组,非独生子女成年人9个因子均值效果量介于-0.57~-0.31,平均值为小效应。总体而言,青少年的心理健康在是否独生子女变量上存在差异,表现为独生子女优于非独生子女,独生与否对成年人的心理健康水平不存在显著影响,同时,不论是否独生,成年人的心理健康水平均高于青少年。

(一). 独生子女与非独生子女心理健康随年代的整体变化

(二). 独生子女与非独生子女心理健康随年代的变化量及其差异

(三). 不同性别独生、非独生子女心理健康随年代的变化量及其差异

(四). 不同年龄独生、非独生子女心理健康随年代的变化量及其差异

-

本研究考察了1995至2017年间独生子女与非独生子女心理健康水平随年代的变化趋势,结果发现,独生子女的心理健康变迁状况与非独生子女不存在差异,两者心理健康水平在23年间均呈现小幅度向好趋势。个体心理发展受由微系统、中系统、外系统、宏系统与时间系统构成的生态系统影响,从微系统到宏系统,这种影响由直接转向间接,由于存在时间系统,四个横向系统之间还有永不停顿的交互作用。我国社会重大转型对个体心理健康的作用依赖于该生态系统的传导,上述各个层级系统以及其中不同性质的因素共同影响心理健康[39]。

从宏系统着眼,个体心理健康是社会发展的一面镜子,在现代社会,社会文化变迁更为急剧和强烈,既是引发各种心理问题的重要原因,同时也是最终解决各种心理问题的关键所在[40]。19世纪末,著名心理学家霍尔(G.S.HALL)基于研究结果提出“独生子女本身就是一种疾病”的论断,虽然耸人听闻,却一度成为西方社会的流行观念[41]。在我国独生子女政策早期,由于传宗接代、多子多福等深刻的社会心理根源,公众起初对非自愿选择的独生子女现象难以接受,对该群体抱以偏见与歧视[42],大众媒介对独生子女形象的建构也一度存在“妖魔化”倾向[43]。当代系列研究成果对独生子女的心理劣势论提出挑战,随着独生子女日益成为我国社会普遍现象及其在社会生活舞台的真实表现,公众对独生子女长期的负面刻板印象也得到有效扭转,逐步为独生子女的成长赢得相对公平的社会心理环境。

家庭是个体深嵌其中最重要的微系统,教养方式是家庭功能发挥的主要途径。研究者越来越形成共识,独生子女出现心理问题的根源在于父母的教养方式而非独生子女身份本身[42]。在独生子女政策早期,独生子女现象迥异于我国传统的多子女家庭,一部分父母在新生育文化适应初期对独生子女抱以不恰当的高期望,这种心理预期最终反映在与心理问题密切相关的不当教养方式中。养育文化也因社会变迁而变化[44],随着独生子女逐渐成为我国普遍的家庭结构,父母的养育观念也趋于平常心,对独生子女的教养方式与非独生子女更加无差别化。综上,公众思想观念的嬗变为独生子女提供了与非独生子女日益无差别化的心理保护资源,这种转变渗透于各生态系统,在国内有益于民众心理健康的生物、心理与社会一揽子因素协同改善的大背景下[45],共同助推两个群体心理健康水平同步向好。

普通元分析结果提示独生子女与非独生子女的心理健康水平相近。已有研究中心理健康水平存在独生子女效应的结论可能是受相关变量的混淆。由于我国长期存在的城乡二元结构,计划生育政策执行过程中的“独生”实际上受到城乡、性别、家庭社会经济地位等变量的干扰。采用倾向分数匹配的方法对城乡、社会经济地位和人口特征进行控制,匹配后独生子女和非独生子女在六类情绪适应指标上均无显著差异[46]。当以性别、居住地与社会经济水平为控制变量时,独生子女与非独生子女的抑郁症状差异不显著[47]。本研究通过大样本分析,较好平衡了样本特征,结果倾向于支持独生子女与非独生子女不存在心理健康差异的结论,单纯以是否源自独生子女家庭来预测个体心理健康状况是无益的。

-

研究发现,不同性别的独生子女、非独生子女四类人群心理健康水平随年代均有所改善。从变化的因子数量判断,独生子、非独生子心理健康水平的改善总体上较独生女、非独生女更为全面,并且独生子的改善相对于非独生子更为突出,独生女也略好于非独生女,男性与独生均有优势。受我国传统父权制家庭文化以及养儿防老、传宗接代等根深蒂固的文化观念影响,重男轻女现象在我国某些地区与人群中依然存在,这从父母的生育意愿可见一斑。独生子女(第一胎)性别可以影响父母的二胎生育意愿,独生子对父母的二胎生育意愿产生显著的负向影响[48]。一项关于生育意愿的横断历史元分析表明,1979至2017年,民众的理想子女性别比即理想儿子数与理想女儿数的比例呈现先上升、后下降的发展趋势,在中国社会持续了千年的男孩偏好尽管在减弱,但并未伴随生育率的降低而消除[49]。

男孩偏好在子女抚养中的作用机制表现为差别对待。资源稀释理论认为,父母主要为子女提供物质、心理与机会三类资源,但家庭资源是有限的,随着家庭中孩子数量的增多,每个孩子可获得的资源遭稀释后相应减少[9]。养育资源供给不足会给心理健康带来不利影响,低家庭社会经济地位与留守群体对心理问题的易感性即是典型反映[50-51]。在中国文化背景下,运用资源稀释理论理解家庭资源分配时应考虑纳入性别这一调节因素,由于男孩偏好的存在,父母在资源分配时更多地偏向男孩。仅以教育资源分配为例,教育作为个体早期生命历程的重要事件,教育资源的分配可视为家庭资源分配偏好的风向标,在多子女家庭中,家庭内部教育机会的分配明显偏向于男性[52-53]。

男孩偏好极端地反映在独生子身上,从资源投入的视角,这一群体拥有最为有利的成长环境,这种资源优势正向反馈于心理健康。男孩偏好导致的养育资源分配差异,可以较好解释本研究中独生子、非独生子心理健康改善更为显著且独生子相对于非独生子仍存在心理健康优势,而独生与否对女性心理健康水平无影响的现象。需要说明的是,这种家庭内部的性别偏好主要是由根深蒂固的文化传统所致,随着我国社会男女平等观念进一步深入人心,女性地位不断得到提高,这种心理偏好有望得以抹平。与此同时,随着全面二孩政策落地,可以预期非独生子女家庭比例在今后一段时期内将显著上升,未来家庭系统内部更直接的挑战可能在于身为独生子女一代的父母如何确立对非独生子女的教养方式,以及如何调节好不同性别组合的同胞关系,这对于维护与增进子女心理健康具有长远意义。

-

独生子女与非独生子女成年人的心理健康都有改善,印证了辛自强等人揭示的大学生整体心理健康水平逐步提高的趋势[23],结果也与各军兵种、常驻高海拔地区军人心理健康状况的变迁基本一致[54-55],普通元分析结果表明,是否独生子女对成年人的心理健康不存在影响。青少年即各类中学生群体的心理健康水平无显著变化,结合对不同年代中学生心理健康的横断历史研究结果[22, 56],可以得出中学生心理健康水平在1990至2017年间变化呈现两个阶段的结论,大致在2005年以前是缓慢下降,之后趋于平稳乃至略有提升,从而造成本研究中1995至2017年间无显著变化的总态势。普通元分析结果还表明,独生子女青少年的心理健康水平略好于非独生子女青少年。

心理发展是循序渐进的社会化过程,个体在生物遗传基础上,通过后天与各生态系统的相互作用,逐步掌握社会行为规范、价值观念与社会行为技能从而成为社会人。心理健康也是个体与社会因素相互作用的结果,其中个体层面的生物因素是基础。青少年的生理发展水平决定其处于心理发展的“暴风骤雨”时期,是心理问题的高发期,心理健康水平总体低于成年人。并且青少年生活环境相对单一封闭,心理发展的外部条件以家庭微系统为主导,且由于受家庭系统的缓冲,他们对社会发展变化的敏感性相对也更低,因此独生子女与非独生子女青少年因家庭系统的不同形成心理健康水平的差异。从纵向角度看,2005年以来青少年心理健康水平的稳定状态与近年来中学生心理健康教育日益受到家长、学校以及全社会的重视密不可分。

成年人的生活圈层更大范围延伸至家庭以外,卷入社会程度更高,社会塑造在他们身上的烙印更为鲜明,换言之,随着个体年龄增长,家庭以外各系统的影响日益凸显,趋同的后期环境逐渐消磨前期受家庭影响形成的差异,导致独生子女与非独生子女成年人的心理健康水平趋同。有研究证实,独生子女与非独生子女大学生中,社会性发展正常和发展迟滞的比例分布一致,两个群体间的社会性发展水平相当[57]。换言之,不论是否独生,成年人是宏系统中持续向好的心理健康促进因素的直接受益者。总体来说,独生与非独生子女青少年心理健康水平的差异是群体心理发展过程中的阶段性特征,这也提醒我们有必要从心理毕生发展的视角来审视独生子女的心理健康。遗憾的是,由于SCL-90的年龄适用性,本研究无法获取更低龄青少年的心理健康数据进行纵向变迁特点分析,以及独生与非独生之间的横向比较。后续研究可以进行基于其他测量工具的低龄青少年心理健康的横断历史研究,以从年龄上贯穿现有独生子女群体,获取更为充分有力的证据,或许会有更多有意义的发现。

下载:

下载: