-

土地利用转型研究是土地利用/覆盖变化(LUCC)综合研究的新方法,是在社会经济变化和革新的驱动下,土地利用形态在时间序列上的动态变化.社会经济转型发展与土地利用转型相互作用,相互影响[1-3].对土地利用转型的研究最早是由英国人Grainger[3]在对以林业为主的国家土地利用研究时提出的,国外对土地利用转型研究相对较早,研究多以林地为主,时空维度转型的研究成果丰富,较为成熟;相比较而言,国内关于土地利用转型的研究起步较晚,龙花楼等[4-6]将土地利用转型研究引入国内,国内学者结合国内社会经济发展的特点,开展了对土地利用转型的概念内涵、土地转型趋势的理论假设、区域土地利用转型理论模式、土地利用转型与城乡发展、土地资源管理等方面的研究.纵观已有的研究,当前关于土地利用转型的研究已经形成了清晰的逻辑思路,但这些研究大多从单一的土地利用类型转型展开,缺乏对土地利用综合转型的探讨.土地利用主导功能的转型,即土地利用的生产、生态、生活(简称“三生”)三大主导功能间的转化[7],反映了区域经济社会转型发展的不同阶段[8],是土地利用转型的重要表现,也是研究土地利用转型的重要切入点.此外,土地利用主导功能转型产生的生态环境问题,已经引起社会各界的广泛关注[9],目前有关土地利用的环境效应研究多从土地用途的视角展开,研究区域多集中在生态敏感区[10],研究单元偏重于流域单元[11-13]或城市单元[14],研究尺度上多以区域、省域[15-16]等宏观尺度为主,而以区县域等微观尺度的研究尚不多见.因此,本研究以川东平行岭谷区典型区县——重庆市巴南区为例,以巴南区2009年、2013年、2016年土地利用变更调查数据为基础数据,定量研究2009-2016年间巴南区基于“三生”土地利用主导功能转型、时空转型特征和生态环境动态变化趋势,探讨区域后续发展过程中土地可持续利用和生态安全问题,同时也为区域国土管理、环境保护部门提供参考和借鉴.

全文HTML

-

巴南区地处长江南岸,为重庆市主城区之一,由8个街道和14个镇构成,属于重庆“一小时经济圈”的中心区,幅员面积1 834.23 km2.截止2015年,巴南区常住人口为100.58万人,地区生产总值568.3亿元.巴南区是重庆市重要的人口、城镇、产业汇集中心,商贸物流集聚区和先进制造业基地.同时也是承接都市功能核心区产业转移、城市化发展的主战场.巴南区城乡二元结构典型,大城市与大农村并存,城乡差距较大,且处于快速城镇化阶段,作为重庆市战略性规划的重要区域,巴南区经济、社会、生态的健康协调发展,对于统筹城乡、实现重庆主体功能区开发建设具有重大的现实意义.

-

本研究选取国土管理部门2009年、2013年、2016年3期土地利用变更调查矢量数据为基础数据,其土地利用分类系统按国土管理行业标准分为3个一级地类、10个二级地类、25个三级地类.以“生产、生活、生态”土地利用主导功能对数据进行整合,并建立新的土地利用分类系统.同时,参考多位学者的研究成果[15-17]并结合研究区实际情况对3级地类进行赋值,在此基础上利用面积加权法对“三生”土地利用主导功能地类的生态环境质量指数进行计算赋值(表 1).

1.1. 研究区界定与概况

1.2. 数据来源与处理

-

土地利用功能结构转型主要通过土地利用转移矩阵模型来实现,运用ArcGIS对任意两期土地利用变更调查数据进行空间叠加运算,获取各研究时段土地利用类型转移矩阵,从而更好地表征土地利用功能结构的转型过程.其表达式为:

式中:当i≠j时,Sij代表i类型地类转换为j类型地类的面积;当i=j时,Sij代表该地类未发生转变的面积.

-

为了更好地表征“三生”主导功能地类在空间上的转型特征,本研究引入重心模型[18]:

式(2),(3),(4)中:Xi,Yi为第i个单元的地理中心坐标;Si为该平面单元的某类型功能用地面积;X,Y为该类型功能用地面积重心坐标;n为平面单元个数;D为年份T重心与相邻年份T+1重心之间的直线距离.

-

地理空间数据具有较强的尺度依赖性,不同的研究尺度对研究结论有着一定的影响.为获得最优研究尺度,本研究根据经验公式[19]选取格网大小.本研究将土地利用变更调查的各用地斑块视为采样点,2009年、2013年与2016年3个节点年份的土地利用斑块数均近16万个,经过多次实验,用200 m×200 m的正方形对研究区进行等间距采样,生成近4.6万个样区.综合考虑各生态单元内“三生”主导功能地类的生态质量指数及面积占比,定量表征研究区内各个生态单元环境质量状况,其表达式为[14]:

式(5)中:Ei为第i个生态单元的生态环境质量指数;Mi为第i类用地类型的生态环境质量指数;Ski为第k个生态单元内用地类型i的面积;Sk为第k个生态单元的面积;n为土地利用类型数量.

-

将计算出来的4.6万个生态单元的环境质量指数赋值给样区几何中心点,采用半变异函数分析方法[20],对采样点的质量值进行克里金插值,从而得到整个研究区的生态环境质量空间分布.半方差计算公式为:

式(6)中:r(h)是半方差;h是样本距;M(xi)、M(xi+h)是位于xi,xi+h处的生态环境质量指数值;n是间距为h的样本总数.运用GS+空间分析模型对半变异函数进行拟合,并在此基础上采用克里金插值对研究区生态环境质量指数进行空间插值,将插值结果分为5级:低质量区(E≤0.2)、较低质量区(0.2<E≤0.35)、中质量区(0.35<E≤0.5)、较高质量区(0.5<E≤0.65)和高质量区(E>0.65).

-

土地利用功能转型生态贡献率指某一种土地利用主导功能地类变化所导致的区域生态质量的改变,该指数量化了各类功能用地之间的相互转换对区域生态环境产生的影响,分离出影响生态环境质量变动的功能用地类型,有利于探讨造成区域生态环境变化的主导因素,其表达式[21]:

式(7)中:L为土地利用功能转型的生态贡献率;Mt,Mt+1分别为某种土地利用功能地类在变化初期和末期的生态环境质量指数;Sc为该变化类型的面积;S为区域总面积.

2.1. 土地利用功能结构转型模型

2.2. 土地利用功能空间转型模型

2.3. 土地利用功能转型的生态环境响应模型

2.3.1. 生态单元环境质量指数

2.3.2. 地统计分析

2.3.3. 土地利用功能转型生态贡献率

-

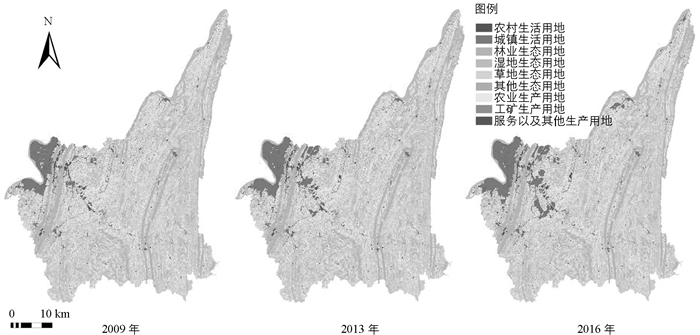

从表 2、图 1可以看出,2009-2016年间巴南区生活用地增加2 512.06 hm2,其中城镇生活用地大幅度增加,农村生活用地呈减少趋势;生产用地面积减少1 449.96 hm2,其中农业生产用地减少1 983.45 hm2,其他生产用地略有增加;生态用地面积不断减少,至2016年减少到75 897.45 hm2.从土地利用主导功能二级地类上看,农业生产用地和林业生态用地在巴南区分布最为广泛,农业生产用地多分布在石马向斜、樵坪向斜、石庙向斜、太和向斜、清和向斜的平坦地区,林地则主要分布在云篆山、南温泉山、樵坪山、圣灯山、明月山、桃子荡山、鲜家坪山等背斜山地地区. 2016年巴南区农业生产用地和林地生态用地面积分别为85 391.13 hm2和65 752.40 hm2,分别占总面积的46.83%和36.06%;湿地生态用地面积为7 093.00 hm2,多为分布在西北部长江水面、滩涂以及零星分布的坑塘、水库;草地生态用地、其他生态用地比重相对较小,零星分布在丘陵、沟谷地区,坡度较大,地块破碎较难开发,仅占总面积的1.67%,由此表明巴南区土地开发利用程度相对较高,后备土地资源不充足(表 2、图 1).

-

为更好地探讨各土地利用功能类型间的内部转换情况,本研究利用ArcGIS 10.3叠加分析模块对2009年、2013年、2016年3期土地利用变更调查矢量数据进行数据处理,按照“三生”土地利用主导功能分类系统,建立土地利用功能类型转移矩阵模型. 2009-2016年巴南区各功能用地转移变化呈如下特点(表 3,表 4).

1) 2009-2013年主要表现为城镇生活用地、工矿生产用地面积、服务以及其他生产用地的增加,农业生产用地、林业生态用地、草地生态用地、农村生活用地面积的减少.农业生产用地主要转移的功能地类为城镇生活用地、工矿生产用地和农村生活用地,转移面积分别为920.73 hm2,303.32 hm2,122.57 hm2,对应的转移比例分别为1.05%,0.35%和0.14%;林业生态用地主要转移的功能地类为城镇生活用地、农业生产用地,分别转移了258.65 hm2,140.40 hm2,转移比例分别为0.39%,0.21%;草地生态用地主要转移的功能地类为农业生产用地,转移面积为211.67 hm2,转移比例为6.66%;农村生活用地主要转移的功能地类为城镇生活用地,转移面积为251.55 hm2,转移比例为2.37%;其他土地功能地类之间的转化不明显.

2) 2013-2016年,其他各功能地类向城镇生活用地、工矿生产用地、服务以及其他生产用地转化的速度减缓,其中农业生产用地转化的面积较2009-2013年减少了10.09%,面积为1 381.05 hm2,主要转化为城镇生活用地、农村生活用地、林业生态用地、工矿生产用地,转化面积分别为1 005.25 hm2,112.47 hm2,58.39 hm2,48.89 hm2,对应的转移比例分别为1.16%,0.13%,0.07%,0.06%;林业生态用地主要转移的功能地类为城镇生活用地,转移面积分别为218.65 hm2,转移比例为0.33%;农村生活用地主要转移的功能地类为农业生产用地、城镇生活用地,转移面积分别为249.43 hm2,74.99 hm2,对应的转移比例分别为2.39%,0.72%.其他土地功能地类之间的转化不明显.

-

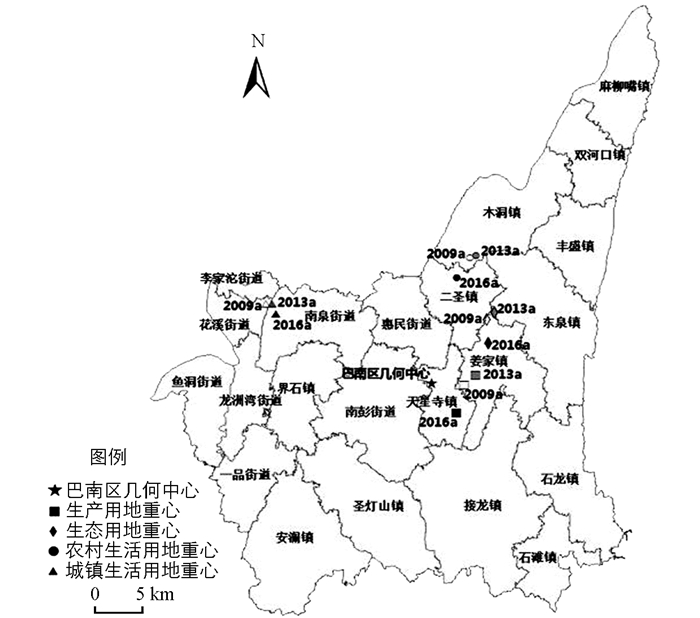

为了更好地反映巴南区土地利用功能空间转型过程,本研究以巴南区镇级行政区为基本单元,采用ArcGIS软件计算出各功能用地重心动态变化(图 2).其具体特征表现为:①各功能用地重心在2009-2013年转移幅度相对较小,2013-2016年转移幅度相对较大;②从转移的方向来看,城镇生活用地重心一直沿西南方转移,其余各功能用地均先向东北再向西南转移,说明城镇生活用地空间分布的不均衡性逐渐减小,其余各功能用地空间分布的不均衡性先增大后减小;③城镇生活用地重心位于巴南区几何中心的西北部,2009-2016年分别向西南方转移666.75 m,2 790.42 m;农村生活用地重心处于巴南区几何中心的北部,2009-2013年由于巴南区城市化的快速发展,近郊区251.55 hm2农村生活用地转化为了城镇生活用地,农村生活用地重心向东北转移745.94 m,2013-2016年巴南区农村建设用地复垦为生产用地的面积为249.43 hm2,且北部地区复垦面积大于南部地区,农村生活用地重心向西南转移了3 349.92 m;生态用地重心位于巴南区几何中心的东北部,2009-2013年由于巴南区城市的快速向西北扩展,生态用地重心向东北转移了299.58 m,2013-2016年巴南区北部地区城镇化发展较快,巴南区为实现农业生产用地的占补平衡,北部镇街大量的宜农后备资源得到开发,使得草地生态用地及其他生态用地减少,生态用地重心向西南转移2 790.42 m.生产用地重心位于巴南区几何中心的东部,2009-2013年由于巴南区城市快速向西北的惠民街道、南泉街道扩展,大量生产用地流失,生产用地重心向东北转移682.15 m,2013-2016年巴南区西南部鱼洞街道、一品街道城市扩展,加之大量交通工矿生产用地的增加,使得生产用地重心向西南转移3 592.12 m.

-

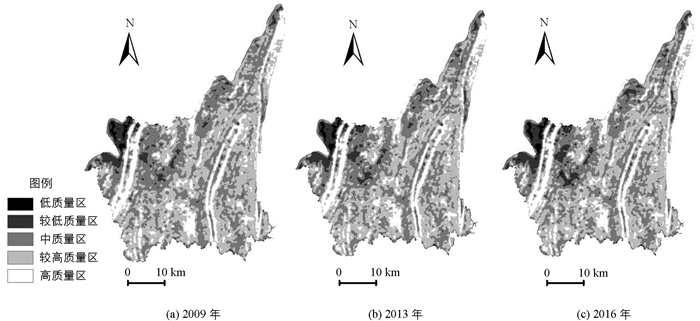

根据公式(5),(6)计算出来的4.6万个生态单元的环境质量指数,通过克里金插值得到研究区的生态环境质量空间分布图(图 3).由表 5可知:①从数量上来看,巴南区生态环境低、较低质量区的面积呈扩大的趋势,但2013-2016年间的扩大速度较2009-2013年间的幅度小,巴南区生态环境恶化得到遏制;②从空间分布上看,生态环境高、较高质量区分布在西南部以及云篆山、南温泉山、樵坪山、圣灯山、明月山、桃子荡山、鲜家坪山等山地地区;生态环境低、较低质量区主要分布在西北部和中部城市、人口集聚区;中质量区零星分布.

-

根据公式(7)计算各地类转型对生态环境质量指数的贡献率(表 6).由于区域内生态环境质量往往同时存在改善和恶化两种趋势,在一定程度上,这两种趋势在一定区域范围内相互抵消,使其总体上生态环境维持相对稳定[15].但区域生态环境指数的稳定并不代表生态环境没有发生变化.根据表 6可知:① 2009-2013年间,生态环境改善的主导因素是农村生活用地复垦为农业生产用地,农业生产用地转化为湿地生态用地、农业生产用地退耕还林对生态环境的改善也起到一定的积极作用;生态环境恶化的因素中,林业生态用地、农业生产用地转换为城市生活用地的贡献占比分别为27.97%,19.63%,是导致生态环境质量降低的主要因素;草地、林业生态用地向农业生产用地的转化,农业生产用地、林地生态用地向工矿生产用地的转化,湿地生态用地向城镇生活用地的转化也对生态环境质量的降低有一定的影响;② 2013-2016年,农村生活用地复垦为农业生产用地、农业生产用地退耕还林是促进生态环境改善的主导因素;林业生态用地、农业生产用地转换为城市生活用地仍然是导致生态环境质量降低的主要因素,林地生态用地、农业生产用地向农村生活用地的转化、湿地生态用地向城镇生活用地的转化对生态环境质量的降低也有一定的贡献.

3.1. 2009-2016年巴南区土地利用功能转型的时空特征

3.1.1. 土地利用的基本情况

3.1.2. 土地利用功能结构转型

3.1.3. 土地利用功能空间转型

3.2. 巴南区土地利用功能转型的生态环境响应

3.2.1. 研究区生态环境综合质量时空演变

3.2.2. 各功能用地转型对生态环境综合质量影响贡献率

-

1) 2009-2016年间巴南区土地利用功能结构转型以农业生产用地、林业生态用地、农村生活用地、草地生态用地向城镇生活用地、工矿生产用地、服务以及其他生产用地转化为主,表明随着巴南区城镇化进程的加速,区域城镇生活、产业发展、交通等基础设施用地需求增加,土地供需矛盾日益加剧.但受区域自然条件、交通区位、经济政策、发展战略等因素的影响,各地区建设用地变化程度差别明显.

2) 巴南区各功能用地重心在2009-2013年转移幅度相对较小,2013-2016年转移幅度相对较大,城镇生活用地重心一直沿西南方转移,城镇生活用地空间分布的不均衡性减小,其余各功能用地均先向东北再向西南转移.

3) 巴南区生态环境低、较低质量区的面积呈扩大的趋势,但扩大速度逐年减缓,巴南区生态环境恶化得到遏制.生态环境高、较高质量区分布在西南部山地地区;生态环境低、较低质量区主要分布在西北部和中部城市、人口集聚区;中质量区零星分布.

4) 农村生活用地复垦为农业生产用地、农业生产用地转化为湿地生态用地、农业生产用地退耕还林是巴南区生态环境改善的主导因素,林业生态用地、农业生产用地转换为城市生活用地是巴南区生态环境恶化的主导因素.

本研究基于“三生用地”主导功能对用地类型进行划分,在对土地利用功能结构转型、空间转型时空演变特征和土地利用功能转型导致的生态环境响应方面进行了研究,并未深入探讨巴南区土地利用功能转型的驱动力机制,未来需进一步结合巴南区经济社会发展研究每个发展阶段的土地利用功能转型的驱动机制,深刻剖析土地利用转型的相关问题.除此之外,在如何更加符合客观实际、更加合理精确地确定不同土地利用类型的生态环境指数,以及不同尺度、不同土地利用功能分类系统对研究结果的影响等方面有待进一步探讨.

下载:

下载: