-

小学阶段是儿童心理发展的一个重要转折期,这个时期,儿童进入学校,开始接受系统教育,学习逐步取代游戏成为其主导活动.学业发展由此成为衡量儿童发展的重要方面之一[1].

家庭是儿童心理发展的第一场所,也是个体发展的主要社会背景.在过去的几十年里,家庭社会经济地位(socioeconomic status,SES)作为影响学生学习的一个重要环境变量,一直备受教育领域关注[2].家庭SES是个人或一个群体在社会中依据其所拥有的社会资源而被界定的社会位置,家庭经济收入、父母受教育水平和父母职业为其客观度量的主要指标[3].家庭投资理论认为[4-6],家庭SES能够反映家庭环境中经济资本、人力资本和社会资本的基本状况,高SES家庭由于具有更多的发展资本,因而能够为儿童学业发展提供教育资源和取得成功所必须的社会资本;而来自低SES家庭的儿童所拥有的发展资本相对较少,如缺乏良好的家庭教育环境,在教育资源与教育经验的获取上相对不足[7],但这些经历能为低家庭SES儿童之后的进一步学习提供动力.较大的家庭经济压力可能会使父母缺乏足够的时间来监管儿童的学校活动与进展[8].实证研究表明[9],家庭SES状况对儿童的成就目标与学业成绩等均有显著影响.相对于低SES家庭的儿童,高SES家庭的儿童在学习上表现出更多的投入行为,其学业成绩更好[10].

此外,个体因素也是影响儿童学业发展的重要因素之一.生态系统理论[11-14]认为,儿童的发展不仅受广泛的社会背景的影响,也受其自身特征的影响.以往对影响儿童学业发展的个体因素研究,多考察个体的单个指标,如人格、智力思维等[15-16],相对缺乏对整体性指标的考察[17].而心理素质作为学生素质结构中的重要组成部分,在整个素质教育中占据着核心地位,是全面发展教育的重要内容和归宿[18].心理素质是在中国素质教育背景下提出的本土化概念,它是以生理条件为基础,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的且具有基础、衍生和发展功能的,并与人的适应行为和创造行为密切联系的心理品质[18].心理素质包含认知品质、个性品质、适应性(能力)3个不同层面,3个不同层面之间相互作用、动态协调发展,共同构成心理素质这一自组织系统,因而具有整合性,可作为内源性因素的综合指标.实证研究表明[19-20],心理素质通过影响学生的学习技能与适应机制,从而对学习效果产生影响,并在其不同层面对学生的学业成绩具有积极的直接或间接影响[21].

外因是事物发展变化的条件,只有通过内因才能发挥作用. Bronfenbrenner[12]的生态学模型认为,外层系统的变化会引起个体水平的变化,最终影响儿童的发展.实证研究也表明[22],家庭环境的性质和特点影响儿童早期认知能力、社会适应及各种人格品质的发展;而认知、人格等因素均与儿童学业成绩有密切的关系[23-25].因此,我们可以推断,家庭SES会通过影响个体心理素质进而影响其学业成绩.

但以往研究对心理素质这一变量的考察,通常是直接将分维度合成总分来反映整体心理素质,不能很好地体现心理素质的有机整体性.武丽丽、张大均和程刚[26]通过理论分析和实证研究验证了心理素质双因子结构的科学性和合理性,即心理素质是由一个全局因子和3个局部因子(认知品质、个性品质和适应性(能力))构成的,其中,心理素质的全局因子反映多维度的共同性,特殊因子反映各自领域的独特性.可见,心理素质的双因子结构不仅体现了其特殊性,同时反映了它的有机整体性,因而更准确地揭示了心理素质的本质.另一方面,心理素质双因子结构的独特之处在于心理素质的全局因子和局部因子之间以及局部因子之间为正交,这一特性使得研究者可以分别探讨全局因子和局部因子的独立预测作用.本研究认为从素质教育的要求来看,不仅需要关注学生在认知品质、个性品质、适应性(能力)特殊因子上的发展,还需要重视学生心理素质整体性的发展,培养学生健全的心理素质是中小学生心理素质教育的基本目的[18, 26].

因此,本研究拟探讨家庭SES、心理素质和学业成绩之间的关系,试图将心理素质的双因子结构引入结构方程模型,着重探讨心理素质的全局因子在家庭SES和小学生学业成绩间发挥的作用,并进一步探究模型的跨性别稳定性.本研究假设家庭SES和小学生学业成绩的关系会受到心理素质全局因子中介作用的影响.

全文HTML

-

采用整群抽样法,选取成都市2所小学3-6年级学生共959人,最终获得有效样本891人(M=10.82,SD=1.26).其中男生440人(49%),女生451人(51%).样本年级分布上,三年级196人(22%),四年级148人(16.6%),五年级288人(32.3%),六年级259人(29.1%).从描述统计的结果来看,样本具有很好的代表性.

-

家庭经济收入、父母受教育水平和父母职业为衡量家庭社会经济地位的主要指标.本研究参照国际学生评估项目[28]提供的方法来计算家庭SES指数,具体步骤为:第一步:父母是家庭SES最权威的信息来源,故本次研究采用父母问卷法来获得家庭SES信息,包括家庭财产资源、父母职业和文化程度这3方面.第二步:对收集到的信息分别进行赋值:家庭财产资源方面,参照PISA所提供的方式,要求报告其家中是否拥有互联网、教育软件等14项设施,“有”计1分,“无”则计0分,总分在0~14分之间;父母职业地位的赋值参照李春玲[29]编制的161种职业社会经济地位指数进行赋值,分值在10.4~90分之间;父母文化程度按PISA所用标准赋值.第三步:对赋值后的父母文化程度、职业地位,均选取父亲、母亲中较高一方作为变量的得分.第四步:缺失值处理,处理方法为:3个变量中如有2个变量缺失,则视为无效样本;如只缺失1个变量,则用其余2个变量进行回归估计来填补缺失值.第五步:将家庭财产资源、父母职业、文化程度得分转换为标准分,进行主成分分析,得到每个变量的因素负荷,最后按照如下公式计算出家庭SES值:

其中:β1,β2,β3为因素负荷;εf为因子特征值.本研究中,家庭SES得分位于-3.09~2.71之间.

-

采用修编的小学生心理素质问卷(简化版)[30],该问卷是在刘衍玲[31]编制的小学生心理素质问卷的基础上进行的简化,包含认知、个性、适应性3个维度,共33个条目,采用5点计分(从“1=非常不符合”到“5=非常符合”),所得分数越高代表被试的心理素质水平越高.以往研究[30]对其进行双因子结构探析,表明该问卷结构良好,拟合指数为:χ2/df<3,CFI/TLI=0.922/0.911,RMSEA=0.032,SRMR=0.034.本研究中,内部一致性系数为0.875.

-

本研究将学生的语文和数学期末成绩在班级内标准化后相加作为小学生的学业总成绩.

-

在对所用量表进行信效度检验的基础上,采用SPSS 19.0对人口学变量和主变量进行描述性统计及两两间的相关分析,采用Mplus7.4对家庭SES影响小学生学业成绩的中介效应模型进行检验,并进一步采用多组分析检验模型的跨性别稳定性.

1.1. 被试

1.2. 研究工具

1.2.1. 家庭社会经济地位(家庭SES)

1.2.2. 小学生心理素质问卷(简化版)

1.2.3. 学业成绩

1.3. 数据分析

-

本研究对家庭SES、心理素质以及小学生学业成绩进行相关分析,结果见表 1.由相关矩阵可以看出,家庭SES、心理素质和学业成绩均显著正相关.

-

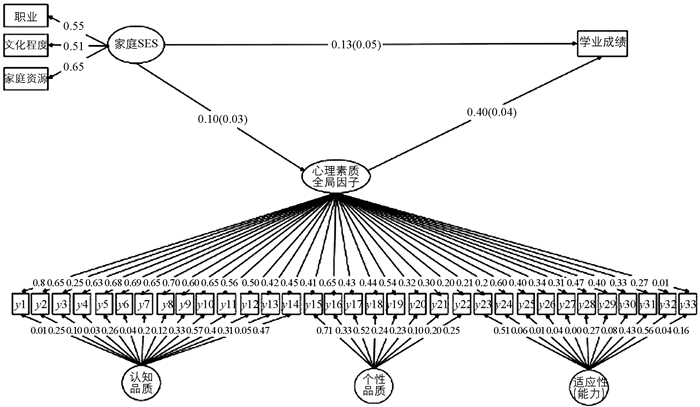

首先采用验证性因素分析(CFA)对假设模型的测量部分进行检验,拟合结果为:χ2(557)=1 025.799(p<0.001),χ2/df=1.84,CFI=0.91,TLI=0.90,SRMR=0.038,RMSEA=0.031(90% CI:0.028,0.034).所有观测变量在对应潜变量上的标准化载荷为0.511~0.681,表明测量模型达到了理想的标准,所有的观测变量都有效测量了所表征的潜变量,可以进一步进行结构模型的检验.

-

采用结构方程模型检验假设.中介模型的拟合指数为:χ2(595)=1431.65 (p<0.001),χ2/df=2.41,CFI=0.90,TLI=0.90,SRMR=0.04,RMSEA=0.031 (90% CI:0.028,0.034).各模型拟合指数均比较理想.进一步路径分析发现,家庭SES对小学生学业成绩有直接的预测作用(β=0.13,t=2.68,p<0.01),心理素质的全局因子对学业成绩有显著的预测作用(β=0.40,t=10.71,p<0.001)(图 1).

使用Bootstrap对心理素质全局因子的中介效应进行检验发现,心理素质的全局因子在家庭SES和学业成绩间的中介作用显著(95% CI:0.012,0.063).中介效应大小为0.04(p<0.01).具体表现为家庭SES越高,小学生的心理素质的整体性水平越高,从而促进了学业成绩的提高.

为进一步检验中介模型的性别差异,本研究分别将相应的参数限制为相等,模型比较的结果表明家庭SES对学业成绩的直接效应具有跨性别的稳定性(Wald χ2 (1)=0.41,p=0.51),并且心理素质全局因子的中介效应也具有跨性别的不变性(Wald χ2(1)=0.42,p=0.52).

2.1. 家庭SES与心理素质、小学生学业成绩的相关分析

2.2. 结构方程模型分析

2.2.1. 测量模型检验

2.2.2. 结构模型检验

-

本研究首先分析了家庭SES、心理素质与小学生学业成绩之间的相关程度,从分析结果来看,家庭SES、心理素质均与儿童学业成绩呈显著正相关,这与已有关于家庭人口学特征、心理素质与儿童学业成绩的研究结果基本一致[30-31].表明高家庭SES和高心理素质水平是影响小学生学业发展的促进因素.

-

本研究采用结构方程模型建模的方法,构建了家庭SES影响儿童学业成绩的作用机制模型,揭示了家庭SES作用于儿童学业成绩的2条路径:①直接影响:家庭SES对儿童学业成绩有显著的正向影响. ②以心理素质的全局因子为中介的间接影响:家庭SES越高,儿童心理素质的整体性水平越高,从而促进了学业成绩的提高.进一步多组分析揭示了模型的跨性别稳定性.

路径分析印证了Bronfenbrenner的生态系统理论[12],儿童发展的生态环境由若干相互嵌套在一起的系统组成,依据对儿童发展影响的直接程度分为微系统、中系统、外系统和宏系统4个层次.其中外系统并不直接参与个体的发展,但可以对个体发展产生直接或间接的影响.本研究中,家庭SES处于外层系统,通过直接和间接途径作用于儿童的学业成绩.

首先,家庭SES对学生的学业成绩有直接的预测作用,该研究结果与以往大多数的研究结果相一致[9-10],支持了家庭投资理论,表明环境对于个体的发展有重要的影响.具体而言,家庭社会经济地位由父母受教育水平、经济收入及职业等级来评定,评定分数较高的家庭相对于评定分数较低的家庭,会为小学生提供更多的发展资本,如教育资源和社会资源等[22].另一方面,Davis-Kean[32]的研究表明,父母的教育背景会影响父母对于孩子的教育期望,而父母的教育水平越高,对子女的学业成就期望越高,父母的这些期望、信念和行为会促进儿童、青少年的积极发展[33].如Halle等人[34]的研究表明父母的教育期望与子女之后的数学和阅读成就相关.

其次,以往对心理素质的研究多采用传统因素模型,在保持心理素质认知、个性和适应性维度不变的情况下,检验各维度对结果变量的独特预测效应,或侧重于其结构的“精细化”[35],如刘衍玲等[31]通过路径分析探讨了心理素质的各维度、各因素对学业成绩的影响程度,证明了学业优秀和学业不良的小学生在心理素质的各维度上均存在显著的差异.但这忽视了维度之间的共同性,在结果的解释上,同时面临着分开探讨后是否仍为心理素质的质疑[35],因而难以反映心理素质的整体全貌.随着对心理素质结构的深入探讨,武丽丽等[26]验证了心理素质双因子模型的合理性和可行性,但目前还缺乏将心理素质双因子结构运用于实证中的研究.本研究尝试将心理素质的双因子结构引入模型,探讨控制局部因子后,心理素质的全局因子所发挥的作用.结果发现,家庭SES影响学生心理素质整体性的发展,这与Wu等人[30]的研究结果相一致.心理素质的形成依赖于个体与环境的交互作用[35],胡朝兵[36]考察了家庭教育资源状况与小学生心理素质的关系,结果表明,客观性家庭资源和主观性家庭资源均与小学生的心理素质有着显著的相关,在一定程度上表明个体成长的环境会对心理素质产生影响.本研究路径分析结果表明,心理素质的全局因子在家庭SES对小学生学业成绩的影响上具有部分中介效应.生态系统理论认为,随着时间的变化,儿童的特征将与环境产生交互作用,共同影响儿童的发展[37].本研究中,心理素质是个体在心理和行为上的内容要素和功能价值的统一体,为个体内在的基本特质和品质,心理素质的全局因子位于心理结构的核心层,对个体心理活动起支配作用,属内在因素[35, 38].家庭SES属外在因素,外在因素家庭SES通过内在因素心理素质起作用,从而提高了小学生的学业成绩.进一步将样本分为男生、女生组,多组比较结果表明这一中介模型具有跨性别的稳定性.

本研究从心理素质双因子结构的视角出发,在控制了局部因子后,着重探讨了心理素质的全局因子在家庭SES与学生学业成绩间发挥的作用,不仅进一步验证了心理素质双因子结构的有效性,同时表明健全的心理素质能够为学生的学业发展奠定心理基础,突出了提升心理素质整体水平的重要性.

3.1. 家庭SES、心理素质与小学生学业成绩的关系

3.2. 家庭SES影响小学生学业成绩的中介效应模型检验

-

本研究虽然考察了心理素质全局因子在家庭SES和小学生学业成绩间发挥的中介作用,弥补了以往缺乏对心理素质整体性进行探讨的不足,从不同视角验证了心理素质对于学生心理发展的积极促进和保护作用.但仍存在一些局限,本研究为横断研究,难以进行严格的因果推论,未来可进一步对三者之间的关系进行追踪,明确三者关系的跨时间稳定性.另外,学生学业成绩的发展很大程度上受其所就读学校的影响,本研究在探讨家庭SES对学生学业成绩的影响时,缺乏对学校因素的控制.在后续研究中,将综合考察学校和家庭因素,从而获得更准确的结论.

-

本研究发现,家庭SES通过心理素质全局因子影响学生的学业成绩,因此,在讨论家庭SES的作用和影响时,决不能忽视学生内在因素发挥的作用.对于教育工作者而言,通过心理素质的培养模式及实施策略提高小学生心理素质的整体水平将有助于促进其学业发展,同时削弱低家庭SES对学业成绩的消极影响.

4.1. 局限性

4.2. 启示

-

1) 家庭社会经济地位能够显著预测小学生的学业成绩.

2) 心理素质的全局因子在家庭SES与小学生学业成绩的关系中起部分中介作用.

3) 无论是直接效应还是中介效应,均具有跨性别的稳定性.

下载:

下载: