-

随着全球机动化水平的不断提高,道路交通事故(RTA)正成为威胁人类生命安全的主要伤害因素[1],各国政府和社会已高度关注这一世界性公害(Public threat)[2].世界卫生组织(WHO)公布数据显示,全球每年因交通事故而丧生人数达到125万;据美国安全委员会统计,2014年有32 744人因交通事故丧生,2015年增加到35 398人,而在2017年达到40 200人,总体上伤亡人数呈上升趋势;我国2016年交通管理部门接报并处理道路交通事故总数约为864.3万起,事故数较2015年增加65.9万起,事故导致58 022人死亡、199 880人受伤,直接财产损失10.4亿元.人、车、环境和管理等交通因素与道路交通安全息息相关,且道路交通安全中诸因素处于动态平衡过程. Zhao等[3]提出随着我国经济水平持续发展,道路交通状况已发生较大变化,但人、车和道路等交通因素发展不均衡,道路交通诸因素变化对道路交通安全的影响也尚不清楚,以致中国道路交通安全建设还面临较大挑战.因此,在大力发展道路交通的大背景下,开展道路交通经济因素对交通伤亡人数的影响研究,根据各因素之间的相关性进行统筹协调和政策改进,对减少道路交通伤亡人数有重要的理论指导意义.

国内外学者已从人、车、道路和管理等不同方面分别对交通安全的相关因素开展了大量研究.人的因素方面,徐卫利[4]认为交通肇事主要因素是人,并且根据2000年《道路交通事故统计》公布数据和张丽霞等[5]研究结果显示驾驶员因素分别为酒后驾车、疲劳行驶、超速驾驶是发生交通事故的主要原因.占交通事故总数的60%. Vandoros等[6]研究发现驾驶员压力和焦虑是导致机动车发生事故的直接原因;车辆因素方面,罗振军等[7]认为由于我国汽车维修体系和汽车检测体制的缺陷,很多问题车辆继续在道路上行驶.在道路因素方面,刘志强等[8]认为我国道路设计简单,道路路面硬化导致驾驶员视觉偏差,从而引起交通事故;Krivda等[9]认为道路交通可持续发展与道路交通基础设施设计是否合理密切相关.管理因素方面,彭金栓等[10]通过研究认为交通系统的稳定运行和效率保持的关键在于管理得当;Bougueroua等[11]发现随着汽车拥有量的增加会恶化道路交通状况,而高效的公共管理政策可以改善这种状况.在经济因素方面,Kopits等[12]通过探讨交通事故伤亡率和人均GDP两个数据指标进而分析经济发展因素与交通事故伤亡率两者的关系,建立了科布—道格拉斯函数;Hamed等[13]在文献[12]研究的基础上深入探索了经济增长率,机动率和道路交通伤亡率之间的关系,使用Smeed's(1949)模型及Koren和Borsos's(2010)模型分析机动化率和经济增长有关的道路交通伤害(RTIs)趋势;宋利等[14]选取年度经济增长和交通风险做为数据指标并建立向量自回归(VAR)模型,分析了交通风险与GDP之间的关系.

上述研究从不同视角分析了与交通事故伤亡率有关的因素,已分别构建基于人、车和管理制度的交通安全预测模型,对于某一因素或领域对交通安全的影响机制可起作用.然而,道路交通安全问题与诸多因素同时存在互动关系,仅以个别因素进行研究,难以系统了解道路交通安全与诸多因素的逻辑关系,比如近年新注册驾驶员、机动车数量以及新通车道路里程数均增多,但交通伤亡人数却逐年下降.因此,本文拟通过全国31个省市2004年-2015年面板数据,尝试通过经济因素来定量分析道路交通安全影响因素,以期为协调经济发展与交通安全提供理论支持和参考.

全文HTML

-

从国家统计局(http://www.Stats.gov.cn/)和公安部交通管理局《中华人民共和国道路交通事故统计年报》中获取2004-2015年国家经济与道路交通相关数据,包括道路交通伤亡人数、国内生产总值(亿元)、人均可支配收入(元)、汽车拥有量(万辆)、直接财产损失(万元)、道路通车里程(万km2)及交通投资(亿元)等变量,根据其数据的变化趋势了解各变量与交通伤亡人数的关系.

-

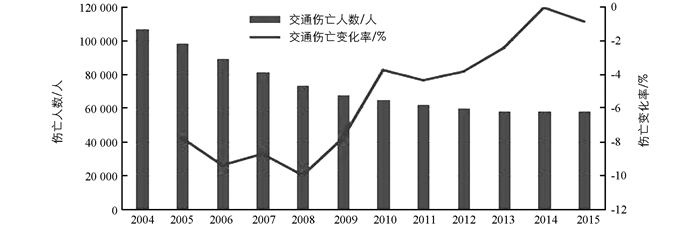

交通伤亡人数是交通事故研究重点,数据显示全国交通伤亡人数总体出现下降趋势(图 1).例如,2004年伤亡人数为107 077人,2005年为98 738人,人数大幅减少;自2012年开始,该数据曲线趋于平稳,2012-2015年该指标降低了1 975人.我国交通伤亡人数逐渐减少,提示我国交通伤亡控制政策已见成效.但近年数据下降趋势平缓,也印证了蒋燕等[15]在研究城市道路交通安全管理时的结论,当前交通安全管理部门设置较为零乱,还有待进一步提升管理效能.继续降低伤亡人数需要新思路、新方法,经济发展因素研究可能会对现状有新的理论意义.

-

我国GDP数据曲线斜率相对稳定,发展势头良好. 2004年GDP为161 415.4亿元,2005年增长至185 998.9亿元,此后处于持续稳定增长状态,在2015年达到686 449.6亿元.尽管某些因素,如单一经济因素、人口流动和资源等对GDP可能存在制约作用[16-17].

-

我国人均可支配收入总体呈上升趋势.从2004年人均可支配收入21 808.1元逐年递增,到2012年达到52 944.5元;2013年降至4 0830.4元,此后依然呈现出增长势头,2014年和2015年分别为44 488.6元、48 458.0元.

-

随着我国GDP和人均可支配收入增加,汽车拥有量急剧增长.通过12年的发展,汽车拥有量从2004年的10 783.4万辆达到2015年的27 869.4万辆,增加了约1.585倍.

-

直接财产损失作为衡量交通事故损害最直接的经济因素,近10年来呈下降趋势,但近几年降速有所变缓. 2004年交通事故引发的直接财产损失为239 141万元,此后5年间呈逐年递减趋势,2009年直接损失为91 437万元. 2010年直接财产损失有所提升,特别是2011年和2012年分别增加到107 873万元和117 490万元,2015年,直接财产损失额为103 692万元.而吴卢荣等[18]预测未来我国因交通事故造成的直接财产损失将继续增加,保护生命财产安全的任务依然面临严峻形势.

-

道路通车里程长度直接反映一个国家的经济实力和交通发展水平. 2004年我国道路通车里程为187.07万km2,2005年增加到334.52万km2(增长率为78.82%),随后一直处于稳定增长态势.

-

交通投资额反映出国家对区域布局、资源流通和人口发展的重视程度.我国2004年对交通投资额为7 646.23亿元,截止到2015年为49 200.04亿元,相较于2004年投入增加了41 553.81亿元,增加了约5.435倍.交通投资在2008-2011年出现上下波动,但年投资额增长率保持相对稳定且年投资额相对较大,总体呈向上稳定增长趋势.预计在“十三五”期间,交通投资仍会较大幅度增长,一方面是我国重视交通领域的基础设施投资建设,另一方面也体现出我国尝试将新技术和新模式等运用于交通设施更新和管理制度改进等领域.王明仕[19]认为交通投资应该更加重质量,减少无效投资,在国家加大投入的同时可以更好地将资金分配到各个交通领域版块.

1.1. 交通伤亡人数

1.2. 国内生产总值

1.3. 人均可支配收入

1.4. 汽车拥有量

1.5. 直接财产损失

1.6. 道路通车里程

1.7. 交通投资

-

对上述数据进行统计分析,研究国内生产总值、人均可支配收入、汽车拥有量、交通投资、道路通车里程和直接财产损失等7个因素对交通伤亡人数影响(表 1).

-

本文时间序列为2004-2015年,在模型构建时由于比率形式较绝对量更加直观、更有利于全面分析各变量变化趋势及相互关系,同时为消除时间序列模型各个变量间多重共线性和模型异方差,相关影响因素计量方式选取比率形式(表 2).道路交通伤亡人数及影响因素比率计算方式为

式中,Rate表示当年较上一年的变化率(正表示增加,负表示下降);Pt-1表示上一年绝对值;Pt表示当年绝对值.

-

根据以上理论基础及影响我国交通事故影响因素,构建具体模型为

式中:Y表示交通伤亡人数增长率;GDP表示年国内生产总值;AI表示人均可支配收入增长率;CN表示汽车拥有量增长率;I表示交通投资增长率;L表示道路通车里程增长率;U表示直接财产损失增长率;β1,β2,β3,β4,β5和β6表示相应影响因素的相关系数,C表示误差值.

-

Eviews中常用的异方差检验方法是white检验.本文运用white检验模型序列是否存在异方差,结果表明该模型不存在异方差(χ2(9)=0.4380,p>0.05).

-

根据上述模型和数据,通过Eviews软件进行回归分析,回归结果表明该模型具有较好拟合度(R2=0.828)(表 3).

表 1数据表明,国内生产总值、汽车拥有量、交通投资和道路通车里程等影响因素变化率与道路交通事故死亡人数增长率有显著相关性,其中国内生产总值、道路交通投资和道路通车里程增长率与道路交通事故死亡人数增长率呈负相关,而汽车拥有量与道路交通死亡人数增长率呈正相关.人均可支配收入及直接财产损失增长率与道路交通死亡人数增长率没有相关性,但增加人均可支配收入却有降低道路交通事故死亡人数的趋势,直接财产损失增加也有道路交通事故死亡人数增加趋势.

上述分析可知,国内生产总值提高,可带动人均可支配收入增加[20],使汽车拥有量显著增加,该推论也符合我国目前道路交通现状.汽车拥有量增加,将显著增加暴露在交通环境中的人群,由此可导致道路交通事故死亡人数增加.但需要注意的是国内生产总值增加,交通领域必然会有更大投资,与之相应的是交通安全水平也可能进一步提高,进而抵消因汽车拥有量增加导致的死亡人数增加量,以降低道路交通事故死亡人数.因此,提高道路交通安全本质上还是应提高国家经济发展水平.正如Bener等[21]提出的绝大多数交通事故影响因素的出现或其影响的程度都与背后的“经济因素”密切相关.

经济发展水平提高,进一步加剧人口流动.与暴露在交通环境中的摩托车、自行车和行人相比,汽车驾乘人员显然具有更高安全性,且汽车安全管理法规也更完善,其对道路交通事故死亡人数下降也有重要关系.发达国家较中、低收入国家汽车拥有量更高,但中、低收入国家在全球道路交通事故死亡人数中所占比例更高.王明霞[22]引用世界银行1990年的研究报告:“发生在发展中国家的大多数道路交通事故问题都与资金的短缺(包括车主的资金短缺与政府的资金短缺)有关”.因此,尽管我国当前汽车产销量急剧增加,只要安全管理措施得当,还能进一步降低道路交通事故死亡率.

本研究还发现道路通车里程增加会使道路交通事故死亡人数减少. Xu等[23]在研究交通安全可塑性面积单元问题(MAUP)时发现,校准交通道路空间的均匀性对于交通运输安全至关重要.对于道路里程指标而言,随着国家对交通投资的增加,道路里程稳定增长,对于发展新建交通网络和缓解道路拥堵有积极作用,同时将新的道路建设理论和管理制度应用于交通管理,比如采用RSI(道路安全检查措施)[24],将自适应交通信号控制技术应用到智能交通系统[25]等与交通事故率没有显著相关性,但降低直接财产损失有减少道路交通事故死亡人数的趋势. Sheng等[26]的措施可有效降低交通伤亡人数指标.

直接财产损失变化率与道路交通事故死亡人数增长等在研究交通伤亡导致的公共卫生问题时被发现,交通立法能通过刺激行为改变来改善道路安全,并以此减少所带来的生命财产损失.因此,我国在大力发展经济的同时应加强交通安全治理,控制交通事故伤亡率,将直接财产损失降到最低.

2.1. 模型要素的选择

2.2. 模型构建

2.3. 回归结果分析

2.3.1. 异方差检验

2.3.2. 回归结果分析

-

结合本文模型分析结果可知,经济因素对我国道路交通安全有着显著性影响.其中,国内生产总值、交通投资和道路里程对交通伤亡人数有反向影响作用,汽车拥有量增长率对交通伤亡人数增加有正向影响作用.基于以上研究结果提出以下几点建议:

1) 保持经济持续增长,加大对道路交通领域投资,除对新建道路扩张之外,也应追加对道路相关公共设施更新和管理服务升级方面的投入.同时,各级政府也应根据地方道路特征、经济发展状态、道路建设程度和交通事故变化率等因素的特点,对现有交通管理制度进行针对性调整,比如交通事故多发地区应通过大数据进行全角度检测,增加执法力度,提高救援流程效率;经济欠发达地区应加大融资力度,放宽融资主体,同时在道路扩建中关注配套管理法规的制定和落实.各地可根据地方财政和经济发展程度,在可监管条件下允许社会资本进入到交通设施和服务项目中,并与当地政府共同推动公共设施和管理服务建设,促进道路安全与交通管理的系统优化.

2) 我国经济发展将带动个人汽车拥有量大幅度增加.根据本研究结论,建议交通相关部门对道路交通系统合理布局,特别是对新建道路科学规划、对道路黑点路段进行及时跟踪和反馈;加强对道路运行实时监管、事故处理和救援体系的高效优化运行;改善道路交通基础建设、道路设施维护和交通管理制度等,进而降低交通伤亡率,建立适合我国交通事故特征的驾驶人员安全教育体系,突出受教育人群的全覆盖、教育过程重实践、教育方式灵活有效、考核方式严苛等特点,有利于将事后处罚和控制转变为事前预防.

3) 直接财产损失对交通伤亡人数和地方经济均有影响.因此,交通事故执法部门和卫生急救部门等应实行定期性交通事故救援演习,从制度和实战上提高工作效率;设置长期“流动型”执法与救援站,能够在最短时间内对各种交通情况做出迅速反应和及时处理;提倡对交通保险类服务的政策支持和流程优化;继续加大对各类道路交通参与者的安全意识培养.

开展本研究时,若能以区域或部门来对数据进行分类分析或比较,则研究结论对具体政策的制定有更重要的指向作用.因此,还有大量后续研究尚待继续开展.

下载:

下载: