-

多中心概念在经济学家、人文地理学家、城乡规划师眼中各有侧重.多中心的意义虽然在不同的规划和决策层面不尽相同,但多围绕如何合理安排城市空间结构而展开.多中心研究成为当前城市研究的热点,在欧洲、北美、日本受到广泛关注[1-5].欧洲空间规划观察网络(ESPON)致力于为欧洲的多中心发展提供实证依据[6];在北美,多中心被列入美国2050年远景规划的重大议题[7];日本在东京圈郊区发展副中心城市构建多中心城市框架,以缓解东京的发展压力[8].总体来说,西方学术界对多中心的研究主要集中于内涵和定义、多中心测度方法、区域演进以及区域功能等方面[9].国外多中心研究进程未如预期顺利,原因之一是多中心测度方法一直没有明确的界定,但发展多中心带来的远期效益依然使学者们对多中心充满信心.多中心被认为是解决大城市“摊大饼式”发展带来的城市拥堵、环境污染等一系列问题的良药[10].多中心研究内涵在内容维度上分为形态多中心、功能多中心、治理多中心.功能多中心强调的是城市区域内不同的城市空间节点区别分工、功能互补与相互合作,进而形成高效紧密的功能网络体系[11],通常用商务旅行和交流的程度来测度.

国内关于“功能多中心”研究主要分为2个层面,一是国家层面,其研究更注重从全域的角度考察多中心的发展程度,更偏向于对当前城市发育程度的定量分析,并提出相应的发展建议[12-14].赵渺希等[15]基于拓扑结构采用企事业单位名录数据考察了中国12个城市群总部—分支机构的企业关联网络,发现中国城市群内部网络系统的拓扑结构依然发育不完善,空间组合关系上呈树状结构;徐江[16]研究了彼得·霍尔爵士所领导的PLOYNET项目,论述了其对国内多中心城市群未来发展的思考;张京祥[17]从全国层面提出中国大城市多中心空间重组要在多个层面构筑多中心的有机结构.二是区域层面,区域层面的研究多集中在以长三角、珠三角为代表的东中部地区,同时兼顾京津冀[18-19]和中原城市群[20],针对成渝城市群的多中心研究不多见.石忆邵等[21]基于长江三角洲地区多中心城市群发展模式的困境,指出其向都市经济圈发展模式演进的客观必然性;罗震东[22]获取了铁路联系流数据,对长江三角洲功能多中心程度进行了研究,发现长三角地区的功能多中心程度较高,已经接近较为典型的功能多中心区域;张紧跟[23]发现珠三角城市群从20世纪80年代以来,城市群形成了多中心竞逐态势,这种态势一方面繁荣了经济,另一方面也导致严重内耗,使得珠三角城市群开始不能适应来自外部的挑战;赵渺希等[24]就京津冀、珠三角、长三角的多中心网络进行了2001—2009年的演化研究,发现虽然这3个城市群多中心程度在增强,但城市体系的层级性也日渐突出.

在国家建设新型城镇化和推进“一带一路”战略的背景下,城市群拥有了更多的发展机遇,但成渝城市群以成都市、重庆市主城区为主的双中心极核式发展模式存在诸多不足,核心城市过大集聚发展、小城镇规模偏小[25]、体系断层[26]等问题影响了成渝城市群发挥区域优势,成渝城市群有必要改善当前的双核心格局.根据欧盟的政策经验,发展多中心既可以提高区域整体的竞争能力,又可以促进区域平衡空间发展,进而缩小区域差异[27].本文旨在研究成渝城市群功能多中心发展程度,探测其发展进程,弥补国内城市群多中心研究多集中于长三角、珠三角地区而对西南地区城市群研究的不足,同时也为成渝打破区域管制和发展不协调提供理论参考,以期为未来成渝城市群协调发展提供决策支持.

全文HTML

-

本文采用尼克·格林[28]提出的功能多中心测度方法,该方法认为功能多中心要求至少有2个中心节点,并且中心节点间存在功能性联系.成渝城市群主要是以成都市、重庆市主城区为节点,周边县市为依托构建起的城镇体系,相互间具有非常好的空间联系.

1) 定义功能多中心度

PF代表功能的多中心度,是一个介于具有绝对多中心(值为1)和没有功能多中心(值为0)联系的值.

式中:σ∂是节点等级的标准差;σ∂max为一个节点为0、另一个节点值为网络N中最高值的双节点网络的标准差.

2) 专项功能多中心度

专项功能多中心度(SFP:special functional polycentricity)是根据网络密度Δ和功能多中心度PF之间的联系来确定,包含:①多中心被定义为网络N理论上不考虑节点间物理距离的功能;②该定义是一个反映地方间互动程度的网络密度;③根据功能的定义能够用于描述相同的地理区域内的多种功能的多中心度.其公式为:

式中:PSF是一个取值在0和1之间的数值,值为1代表绝对专项功能多中心,为0则代表绝对单中心;Δ=L/Lmax,Δ为网络密度,网络密度Δ是指网络中实际连接与潜在连接总和的比值,是对网络中功能联系密集程度的反映,0≤Δ≤1.此时,L为图形中边的数量,Lmax为图中理论上可能的最大值.

3) 综合功能多中心度

综合功能多中心是不同专项功能多中心的平均.多个功能网络的综合多中心的测度公式如下:

式中:PGF(N1,N2…Nn)即网络N1,N2…Nn的综合功能多中心度;PSF(N1,N2…Nn)即功能网络N1,N2…Nn的专项功能多中心度,n为网络的个数.

考虑到一些特殊情况(如多个单中心网络组成的系统),尼克·格林[28]对综合功能多中心度进行了进一步的修正,令

式中:∅为附加修正,0≤∅≤1;σP(F,N1,N2…Nn)为常规多中心度P(F,N1,N2…Nn)的标准差.经过修正后的综合功能多中心度测算公式为:

-

随着成渝经济区和成渝城市群建设的推进,成渝两地之间铁路的往来联系更加频繁,本文以成渝城市群内运输快捷、乘客选择意愿高的高速动车(G)、动车组(D)、城际高速(C)、直达特快(Z)、空调特快(T)等铁路客运联系为数据类型,数据来源于中国铁路12306官方网站(http://www.12306.cn/mormhweb/),数据获取时间是2017年8月11日至26日.选择此时间段的原因有2个:①此时间段没有法定节假日或寒暑假,可以忽略非正常时间内车辆增开或减少的变化影响,反映正常时间段内的成渝城市群间的铁路交通联系;②选取连续15天的统计平均值,以减小某些班列非每天都开的影响.

在实际查询和数据处理过程中,本文对研究区内行政单元和车站数量进行如下处理:①考虑行政等级问题,成渝城市群四川省境内区域范围选择地级市为研究单元,重庆市境内区域范围选择区县为基本单元,而对重庆市主城9区和成都市内各区因为车站共享,分别将其作为一个行政单元进行分析,使所有单元更具有可比性,成渝城市群城市数量由44个减为36个,其中四川省15个城市,重庆市21个区县. ②考虑都市区或各地级市存在多个铁路站点的情况,本文对都市区的车次数量进行汇总,市辖县区与市级政府所在地车站重复的不予考虑,仅计算区域中心车站的进入和外出情况.诸如德阳、绵阳、达州、宜宾、遂宁等城市,虽然有许多市辖县也开设了车站,但本文只统计德阳等地级市政府所在地车站的数据.综合分析这些车站数量,统计出当前成都市、重庆市主城、长寿各有3个车站,万州、荣昌、永川、梁平、涪陵、南充、广安、眉山、乐山、资阳、内江等各有2个车站,其他市、区各有1个车站. ③各地级市、市辖区有许多站点开设只是作为货运站点,本文的统计数据是客运和可运行高铁(G)、动车(D)、城际高速(C)、直达特快(Z)、空调特快(T)等快捷运输方式,因此会排除只开设了快速列车(K)的站点,总计有12个市、区,分布在四川省南部和重庆市东部.

1.1. 研究方法

1.2. 数据选取

-

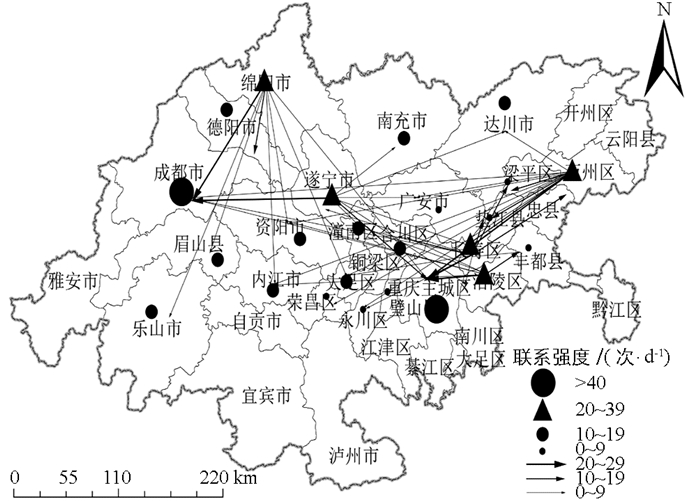

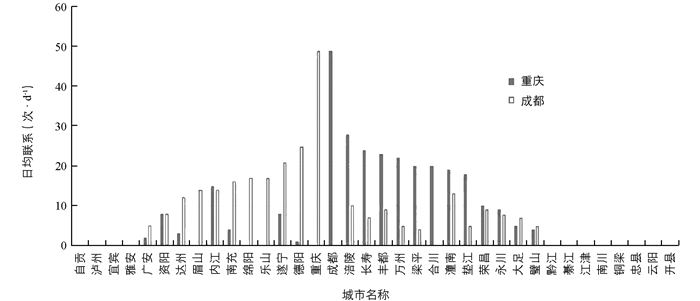

对成渝城市群内36个市(区县)的铁路日均联系强度分析发现,成都市、重庆市主城区成为城市群内联系强度最高的2个城市(图 1).在联系强度方面,重庆市主城区与成都市日均联系在49次,是其他城市联系强度的一倍以上,属于城市群内联系强度最高.其他城市与双核城市间联系存在与同区域核心城市联系强度高,与另一区域核心城市联系强度弱的问题.作为城市群内发育相对好的德阳、遂宁、万州、长寿、涪陵5城市与相对应的核心城市联系强度也不突出.德阳与成都市日均联系26次,遂宁与成都市日均联系为21次,但德阳与重庆市主城区之间日均联系只有1次,遂宁与重庆市主城区的日均联系为11次,联系强度偏弱.长寿与重庆市主城区日均联系27次,万州、涪陵与重庆市主城区日均联系22次,与成都市的日均联系在10次以内,强度偏弱.综上,重庆市主城区、成都市仍然是当前城市群的核心,发挥着辐射周边、连接往来的作用,但次级中心城市发育不足,城市群整体功能不突出.

-

首先,成渝城市群内四川省、重庆市管辖范围城市日均联系强度总体差异不大.四川省15个城市的日均联系总量为727次,每个城市的日均联系强度为48.47次;重庆市21个区县日均联系总量则达到了936次,每个区县的日均联系强度为44.57次,四川省城市日均联系强度大于重庆各区县,但差异不大.其次,四川省各城市对外联系覆盖度比重庆市各区县高;成渝城市群四川省内城市与省内4城市和重庆市8区县没有建立起交通联系,其对外联系基本覆盖城市群36城市中的24个城市;但重庆市目前与“成德绵乐城市带”中的眉山、乐山、绵阳等城市尚未构建联系渠道,只与21城市建立了联系.

-

遂宁、德阳、万州、长寿、涪陵5城市具有成为城市群内新的发展节点的潜力(图 2),其不仅在城市群各城市内与对应的双核城市有日均20次/天的联系,超过一般城市的日均联系强度,同时在有联系城市数量上保持在城市群平均水平以上.德阳与城市群内其他8城市、遂宁与城市群内其他8城市,万州与城市群内其他12城市、长寿与城市群内其他14城市保持联系.涪陵与城市群内其他6城市,超过城市群内其他城市7次平均联系强度,说明这5个城市已发展成为继成都市、重庆市主城区双核城市外新的发展节点. 《成渝城市群发展规划》也提到要将涪陵、遂宁打造为区域综合交通枢纽,使其成为具有区位优势的城市,对成渝主轴起到支撑作用.万州作为区域中心城市不仅起到分担核心城市功能、强化区域辐射带动的作用,对渝东北地区的发展也具有十分重大的意义.德阳、长寿等城市依托核心城市,发挥产业协作配套功能,完善自身,该2市可以加快与周边城市的同城化进程,带动周边城市协同发展.

-

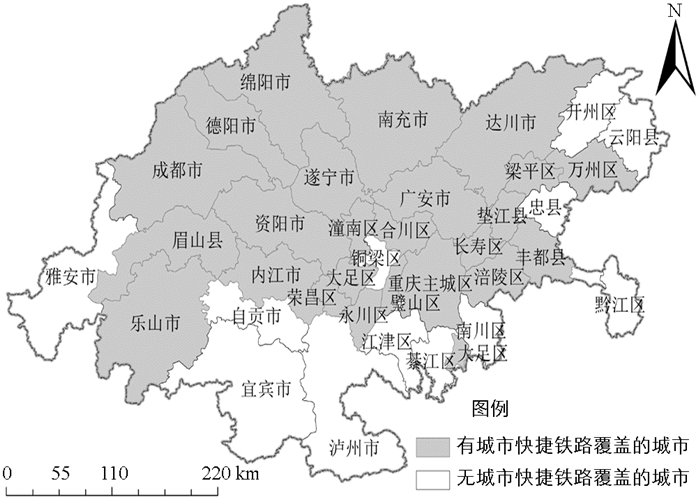

成渝城市群36个城市(区县)中,自贡、泸州、宜宾、雅安、黔江、綦江、江津、南川、铜梁、忠县、云阳、开县等12个分布在川南、渝东的城市,尚没有与城市群内其他城市有快捷铁路运输交互往来(图 3).高速动车、动车组、城际高速、直达特快、空调特快等铁路客运尚未得到发展,不能与双核城市和区域其他中心城市形成互动.造成目前这种格局的主要原因,可以概括为以下几方面:①区位因素.雅安、自贡、宜宾、泸州不在“成德绵乐城市带”发展主轴上,造成这些城市与成都市在便捷铁路运输方面联系的不足;铜梁区因受到区位限制,铁路交通目前发展受到阻碍,但该状况将在2020年后得到逐步改善;忠县处在“重庆沿江城市带”发展主轴上,受万州区、丰都县铁路影响,尚未有快捷铁路交通运输与周边城市往来,但其水运方便,城市公路、水运发达. ②城市群战略规划定位.綦江、南川作为城市群内生态旅游区,公路发展状况良好,铁路交通有待发展;江津作为重要节点城市,公路建设良好,但铁路建设稍显不足;开州、云阳在“沿江城市带”尾端、“渝东北生态保护区”内,远景发展潜力可期但现状不足. ③铁路运行线路.黔江虽有渝怀高铁、黔张常铁路等铁路线路经过,使重庆市与湖南长沙市建立了联系,但该线路经过区域多为武陵山区,山区贫困的现状使其难以形成规模经济效应,远不如途经万州、丰都等地的铁路带来的效益.

2.1. 以成都市、重庆市主城区为主的“双核心”特征明显

2.2. 四川省、重庆市城市间铁路联系区域差异明显

2.3. 遂宁等5城市具有成为新的城市发展节点的潜力

2.4. 川南、渝东等位于边缘的城市的发展潜力有待进一步提升

-

根据尼克·格林的功能多中心测度方法,首先,需要排除没有铁路客运交通往来的城市,成渝目前有自贡、泸州、宜宾、雅安、黔江、綦江、江津、南川、铜梁、忠县、云阳、开县共12个城市没有设置铁路站点对外往来,需要剔除这12个城市;其次,将渝中区、江北区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、北碚区、渝北区、巴南区合并为重庆市主城区,在功能和行政上与成都市具有比较的一致性.

由专项功能多中心测度方法(2)可知,成渝城市群进入联系流的专项功能多中心度为0.060,外出联系流的专项功能多中心度为0.075,进入略小于外出.

成渝城市群进入通勤流小于外出通勤流的原因是成渝本身的发展定位使其有更多的外向需求.成渝城市群不仅处于国家西部大开发、“一带一路”、长江经济带战略的重要节点上,“一带一路”战略更是将成渝城市群推向对外开放的前沿,对外拓展有更强烈的需求.在此基础上成渝城市群利用自身国际、国内市场,积极拓展与东部沿海城市的交流,争取更深层的发展,而长江经济带战略更是将长江黄金水道成渝部分的支撑引领作用发挥到极致,成为成渝城市群发展新动力.

由综合功能多中心测度方法(5)可知,成渝城市群综合功能多中心度为0.066,在世界城市群中发展程度还属于初级阶段.

由于采用了同一种研究方法,因此可就成渝城市群与长三角城市群[19]、珠三角城市群[29]、欧洲8个巨型城市区域的功能多中心度进行比较.巴黎地区被认为是从未实现的多中心地区[30],其综合功能多中心度(值为0.02)说明其在多中心发展中只是处于初级阶段,莱茵鲁尔地区被界定为新兴的功能多中心城市网络,具有区域竞争优势的潜能[31],功能多中心度达到了0.19,其功能多中心虽然存在一些瑕疵[32],但仍处在世界前列,居于高级阶段.成渝城市群功能多中心度居于大都柏林和莱茵—美茵地区之间(表 1),与已接近典型功能多中心区域的长三角城市群(值为0.14)、珠三角城市群(值为0.15)相比,仍然存在差距.典型的多中心应该具有城市群内部城市在空间上均匀分布、规模大致相等[33]、在一定程度上存在功能性分工[13]、从最开始的离心发展模式转向融合模式的特征[34],多中心度至少在0.1以上才能达到典型功能多中心城市区标准.

成渝城市群的功能多中心度证明,成渝城市群内存在双核集中发育、中小城市发育不足的问题.成渝双核过于集中,不仅集聚了城市群内大部分资源,周边地区发展也受到影响.江津、綦江、铜梁、潼南、荣昌等城市作为成渝合作先行区,其经济实力和社会发展水平在城市群内处于中下水平,綦江、江津、铜梁等城市尚没有便捷运输经过,发展程度跟不上城市群内发展速度;大足、忠县、内江、达州、广安、雅安等城市作为重点交通枢纽,其铁路枢纽作用并没有得到加强和提升,雅安、忠县没有高铁、动车等便捷运输方式,同时内江、广安、大足发展潜力没有得到开发.作为城市群内区位优势最明显的城市之一,大足、忠县、内江、达州、广安、雅安等城市具有更广阔的发展空间,但都没有得到更深入的开发.

-

1) 成渝城市群区域发展重心为中心地区成都市和重庆市主城区,自贡、泸州、宜宾、雅安、黔江、綦江、江津、南川、铜梁、忠县、云阳、开州等12个城市分布在四川省南部和重庆市东部地区,铁路交通发展程度不及其他地区.这一方面是受基础条件的限制,另一方面受城市群发展战略规划的影响,在未来发展中需要更多依靠自身优势资源提升城市整体实力.

2) 德阳、遂宁、万州、长寿、涪陵具有与双核城市构建城市群内新的多中心格局的潜力.在交通便捷度方面,这些城市已经具备了连接往来、辐射周边的职能,且在城市职能定位方面,这些城市也开始发挥其综合交通枢纽的地位和作用,并在制造业、物流业、食品加工业、旅游业方面引领区域发展.逐步发挥区域中心城市的作用,辐射带动该地区建设,可见这些城市已经具备承担城市群多中心格局的基本条件.

3) 成渝功能多中心处于初级多中心,与发展到典型功能多中心的长三角城市群和珠三角城市群存在差异.这一方面是因为成渝的双核结构集聚作用过于强烈,限制了城市群次区域中心城市的发育;另一方面因为区内经济实力强劲的城市存在其对外联系度不足、区位优势明显的城市存在综合交通能力尚显不足的问题,不能很好地发挥城市综合效应.

针对目前成渝城市群功能多中心效应不突出,形态上多中心格局不明显的现状,本文提出如下建议:第一,改变城市群发展空间格局,构建更多的形态多中心格局,形成多个核心,并以核心为区域中心带动周边小城镇发展,改变传统的高GDP城市即为主导城市的观念,从空间战略层面规划城市群多中心形态.第二,构建成渝城市群外出通道节点城市,以成都市为核心,北向、南向的节点城市需要重新拟定,以重庆市主城区为核心,东向、东北向、西南向城市需要能够带动周边区县的发展,要立足高远,做远期规划.第三,双核城市需要分流出更多的城市功能,以促进城市群内中小城镇的发育,城市群内其他城市需要积极完善自身,做好承接中心城市职能和功能转移的准备.由于本文主要运用的是单一的铁路通勤流数据,没有对其它基于电话、会议、电子邮件、面对面交流等信息流形式的数据进行综合统计分析,因此存在对成渝城市群功能多中心性测度精度不够、测度的结果相对真实情况要小的局限,本文将在后续研究中进行改进.

下载:

下载: