-

改革开放以来,鉴于中国薄弱的现实经济基础,依靠要素驱动、投资驱动发展外向型经济,经济发展速度一直保持中高速发展.通过近40年粗放式发展,中国经济取得举世瞩目的成绩.截至2017年,其经济总量跃升全球第二,人均收入近9 000美元.然而,中国仅仅算是经济大国,与高质量经济强国仍有较大距离.伴随着要素驱动、投资驱动的外向型经济发展,产生了诸多问题,如近年来投资收益明显变窄,迫切需要新经济驱动力;工业生产能耗效率低,造成资源消耗和环境污染;多少产业仍属于劳动密集型或低技术含量型,处于全球价值链中低端等.政府和学界一致认为GDP优先的数量型经济已达到发展极限,急需寻找经济内生动力,引导中国经济走上高质量之路.在此基础上,如何转变发展方式、提升发展效率、优化经济结构、强化知识动力已成为建设质量型经济发展模式的研究重点.

单纯追求GDP增速的数量型发展模式受到越来越多质疑,面临很多效率问题、社会问题、环境问题,学者们对经济增长的认识逐渐上升,结合经济增长进行了“质量”思考.从国际研究成果来看:①提出综合的多指标评价体系,平衡经济增长与社会发展的关系.联合国开发计划署1990年提出人类发展指数(HDI),并用以取代传统GNP评价模式,基于预期寿命、教育水平和生活质量建立综合评分体系,来衡量各联合国成员国经济社会发展水平,依据评价结果发表了相应的《人类发展报告》[1];2015年联合国提出“城市可持续性指数”,强调经济、社会、环境状况协同发展,针对国家、地区开展可持续发展评估,发布了《2016年中国城市可持续发展报告:衡量生态投入与人类发展》[2]. ②提出新经济增长理论[3],强调知识内生动力性作为核心的经济驱动要素.文献[4]中《经济发展理论》即经济增长创新理论,强调人力资本推动思想发展和技术流通,并强调知识创新能力是经济增长内生性动力;文献[5]中提出新经济增长理论,强调人力资本投资,并把经济增长建立在内生技术进步上;文献[6]提出技术扩散理论,强调教育对知识扩散的影响,且知识扩散是新技术使用的必要条件.从国内研究成果来看:①融合我国政府经济社会发展理念,建立综合的经济增长质量指标体系.文献[7-11]提出以质量看待增长,对中国经济增长进行反思,并构建以经济增长结构、稳定性、福利水平变动、资源环境代价、国民经济素质、竞争力组成的评价体系,结合主成分分析方式确定权重系数,实现省际经济增长质量测度;文献[12]提出基于“五大发展理念”的中国省际经济增长质量的测度与评价,从“创新、协调、绿色、开放、共享”5个维度构建评价指标体系,对2000-2014年中国省际经济发展进行实测. ②重视知识资本溢出和创新对经济增长的作用研究.文献[13]研究了人均知识分布、经济制度状况与经济增长的演进路径,提出经济增长归结于技术进步,技术进步是制度演进的结果,而制度演进从根本上来说是人均知识分布水平的提高;文献[14]研究了R&D与经济增长的相关性,发现自主性R&D投入对经济增长有更大的推动作用,明显强于对外贸易和技术引进;文献[15]研究了知识资本对全要素生产率的影响,发现知识是技术进步的基础,不同类型的知识资本溢出收益存在明显差别,在不同的创新经济体中区别较大.

在经济新形势下,要摆脱旧有经济增长模式弊端,唯有转换发展动力,依靠不断的知识积累,通过知识创新产生技术进步,从而稳步推动经济增长.结合经济增长质量综合评价体系和新增长理论知识溢出路径,本文从知识资本角度研究省际区域经济发展质量评价,构建符合我国国情的知识型经济增长质量评价体系.采用2000-2017年实际统计数据进行测度分析,评估区域经济发展现状与问题,并针对性地提出政策性建议.

全文HTML

-

要素驱动、投资驱动、外向型是我国改革开放初期经济增长的典型特征,随着经济高速增长,我国目前已是世界第二大经济体.伴随着内、外部环境变化,投资收益边际效益越来越小,同时自然资源消耗、环境污染问题越发明显,迫切需要转变经济增长模式,摒弃投资驱动的粗放型经济,发展以知识资本为基础的创新型经济.知识积累促进科技创新,科技创新又会改变经济活动的资源效率,从而推动经济增长.区别于单纯的GDP增速,经济增长质量融合了经济、社会、环境等多种因素,由多方面、多指标构成综合评价.本文提出以知识资本为核心要素,结合经济基本状况、知识积累状态、创新发展状态和绿色发展状态构建经济增长质量测评体系,并对中国省际经济增长质量进行测度.发展是第一要务,人才、科技是国家发展乃至强盛的核心要素.持续加强国民知识积累,全面提升国民知识水平,科学、技术、工程、产业等领域的发展才有保障.培养自主创新意识,打造知识密集型产业是产业形态向更高级发展的形势所迫.倡导绿色发展,提升产业效能和保护生态环境,是知识运用升级的象征.本文构建了包含经济基础、教育发展、创新发展和绿色发展4个维度15个指标的省际经济质量评价体系.

第1维度为经济基础.采用较少指标来衡量地区经济发展基本情况,分别从地区生产总值(区域GDP)、固定资产投资、产业占比、消费占比4个指标进行评价.地区GDP是地区经济活动的重要表现和重要指标,反映该地区生活、生产、经营产出或提供的产品和服务价值,本文采用统计年鉴中分地区GDP指数表示.固定资产投资是指以货币形式来衡量地区内购置、建造固定资产的价值,是反映地区投资规模、投资结构和发展速度的综合指标.改革开放初期,通过吸引内、外资做大固定投资,发展以要素驱动、投资驱动的外向型经济,实现了经济高速发展.现阶段投资边际效益变窄,自然资源耗费带来环境恶化,从而投资结构比规模更加重要.本文采用的固定投资指数是统计年鉴中分地区全社会固定投资总额与区域GDP值的比值.产业占比是指第1,2,3产业在国民经济中的比例.同样,在改革开放初期,我国加大发展第2产业,满足人民基本物质需求.进入中等收入国家水平后,人民群众具有更高需求,需要进行产业结构调整,提升第3产业占比.本文采用统计年鉴第3产业贡献率表示.消费占比是指最终消费支出占地区生产总值的比例.发达经济体消费占比均较高,如美国消费占比达到80%以上,高消费占比可减少对外贸的依赖,避免外部环境变化对经济增长的影响.高质量经济发展不能唯GDP而论,要从规模速度型转向质量效率型,必须具备合理的投资结构、产业结构、消费结构.

第2维度为教育发展维度.分别从教育经费、教育水平、高校研究与试验发展(R&D)人员全时当量(简称为高校R&D当量)3个指标进行评价.教育发展反映知识形成与积累的过程,是人力知识资本产生的起点,为技术衍生、扩散、创新开展奠定基础.教育经费是指包含国家财政、事业收入、社会捐赠等形式的教育投入费用.本文采用的教育经费指数是统计年鉴中区域教育经费与区域人口的比值.教育水平是指地区内接受不同教育的综合情况,较高的教育水平能有效地吸收知识、转化知识,较好的知识储备才能推动技术的有效创新、传播和运用,进而有效地提高社会生产力.本文采用的教育水平通过不同类型受教育年限来计算,其中小学文化、初中文化、高中文化、大专以上文化分别按6,9,12,16年计算.高校R&D当量是指高校全时人员工作量与非全时人员按实际工作时间折算的工作量之和.本文采用的高校R&D当量指数是科技年鉴中高校研究与试验发展(R&D)人员全时当量与区域国民生产总值的比值.研究发现,短期内教育对经济增长没有明显的线性特征,但从长期来看起着关键性作用,是知识的积累过程,也是经济增长内生动力的起源.鲁斯卡“教育外溢”理论提出教育具有很强的正外部性,投资教育会使社会经济受益.政府加大教育投入,可以提升人力资本质量,提高劳动者知识水平和创新能力,从而提升劳动效率,实现经济增长目的.

第3维度为创新发展维度.分别从研究与试验发展(R&D)经费(简称R&D经费)、专利申请、专利授权、技术成交4个指标进行评价. R&D经费指开展R&D活动的实际支出,主要用于基础研究、应用研究和试验发展,是地区创新活动投入的基础.专利申请、专利授权是指地区自主知识产权的科技和设计成果情况,代表地区高质量知识资本积累.技术成交反映地区开展技术引进的强度,技术引进可实现生产效率提升.国家发布《国家创新驱动发展战略纲要》,明确创新驱动是引领发展的第一动力.知识是经济发展内生动力,而创新则是经济发展的引擎.新形势下经济发展要依靠持续的知识积累、技术进步和劳动力素质提升,经济形态要向更高级、分工更精细、结构更合理的阶段演进.研究表明,技术交流与引进、研发专利均对经济增长起到越来越重要的作用,特别是在经济发达的东部省份表现尤为明显.

第4维度为绿色发展维度.分别从单位电力消耗、单位废气排放、单位废水排放、单位固废排放4个指标进行评价.区域生产电耗增大,代表经济活动活跃,是经济繁荣的表现.同时,加大生产企业知识运用,可提高能源效率,从而降低能耗.本文采用的单位电力消耗指数是统计年鉴中分地区电力消耗量与地区生产总值的比值.废气排放、废水排放、固废排放是区域环境污染的主要指标,也是衡量一个地区生态环境情况的重要标准.本文采用的单位废气排放指数是统计年鉴中分地区二氧化硫排放量与地区生产总值的比值,单位废水指数是统计年鉴中分地区污水排放量与地区生产总值的比值,单位固废指数是统计年鉴中分地区固体废物排放量与地区生产总值比值.绿色发展是新发展理念之一,是高质量经济的重要指标,同时也是高级知识运用的表现.高级知识引入可以进一步节约单位能源消耗,发展知识密集型企业可以获得更高的经济效益.数量型经济发展造成资源大量消耗,环境污染严重,现存的资源要素已难以承受经济发展需求.质量型经济发展要从节约资源消耗和提升资源利用率出发,坚持绿色发展,不能以牺牲环境为代价换取经济发展,要实施可持续战略.

-

面对众多评价指标,如何区别各项指标的重要程度,融合指标影响进行综合考察是评价工作的关键.已有的文献报道主要有主观方法和客观方法2种,其中主观方法是领域专家根据经验确定指标的重要程度并赋予一定的数值作为指标权重值,而客观方法是根据指标数据的变动情况赋予一定的权重值.本文采用客观方法的熵权法来衡量经济质量影响因素的重要程度,从而确定各项评价指标的权重值,并融合指标数值对经济质量进行综合评价.

熵权法是根据各项指标信息变化引起信息熵大小变化来确定权重值的一种方法,指标变化程度越大,信息熵越小,包含的信息量越多.采用熵权法进行指标计算避免了人为因素影响,具有算法简单、结果客观的特点.根据香农信息熵原理,信息熵是信息不确定性描述,排除信息中冗余后的平均信息量即为“信息熵”,并给出计算信息熵的数学表达式.

设样本数据为X1,X2,…,Xm,其中Xi={xi1,xi2,…,xin}.每个属性Xi取值范围不一致,具有不同的量级.首先,对各项样本值先进行线性变换,利用Max-Min方法将样本的属性值缩放到0~1的范围,从而消除样本间不同量级的影响.设线性变换后样本为Y1,Y2,…,Ym,其中每个样本数据具有n个属性值,每个样本为Yi={yi1,yi2,…,yin},则有

其中,max(Xi),min(Xi)分别是指标属性的最大值、最小值.

设各项指标属性Yi对应的信息熵为Ei,则有

其中,pij=yij/∑Yi.

设各指标属性Yi对应的权重值为Wi,则有

-

在指标数据测算过程中,主要有以下问题说明:①由于数据标准不同等原因,港澳台地区相关数据未纳入分析范围.另外由于部分数据缺失,西藏地区也未纳入分析范围. ②本文采用数据为2000-2017年《中国统计年鉴》 《中国教育统计年鉴》 《中国科技统计年鉴》. 2017年高校R&D当量数据做相应数值处理. ③先确定每个维度下各项指标权重值,然后再确定4个维度间权重值,最后所有权重值如表 1.

1.1. 评价指标选取

1.2. 评价指标权重确定

1.3. 指标数据来源

-

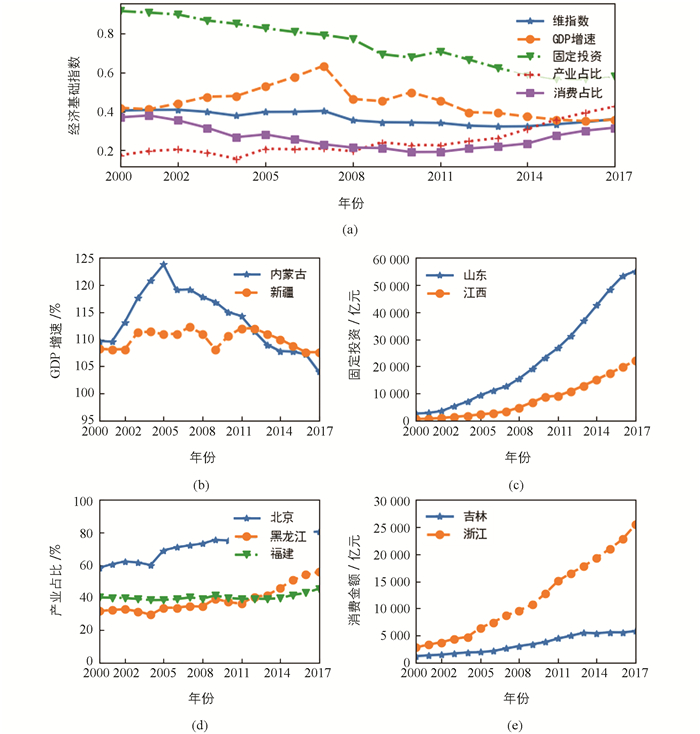

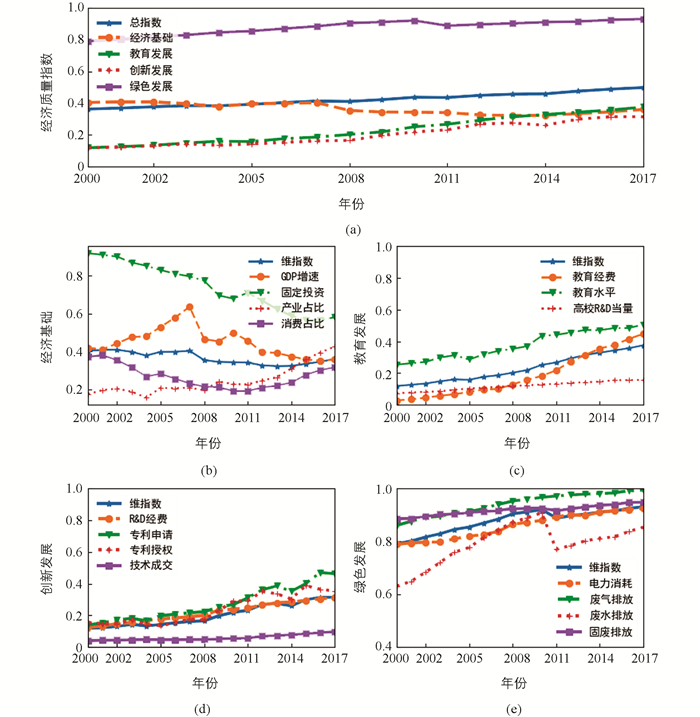

依据评价指标体系,采用《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国科技统计年鉴》等官方2000-2017年实际数据,对省际区域经济增长质量进行测算(图 1).

根据测算结果,可以发现以下明显特征:①从图 1(a)可以看出,中国经济质量指数曲线整体平稳,不同时期受到不同的因素支撑,前期受区域GPD增长支撑,经济总量不断上升;后期受产业结构优化、消费升级、教育发展、创新发展、绿色发展向好支撑,指数稳中有升.其中,受金融危机、欧债危机、全球经济滑坡等影响,我国经济增长放缓,2008年、2011年出现质量指数轻微下滑现象. ②教育发展、创新发展2个维度各项指标趋势基本相同,但经济基础、绿色发展2个维度出现个别背离现象.在经济基础中,固定投资指数总体下滑,投资对经济的驱动力减弱,原有发展模式需要调整.在绿色发展中,整体上环境保护意识增强,但废水排放在一定时间出现较大程度波动. ③从表 2可以看出,地区经济增长质量发展不平衡,具有明显的东高西低现象.东西部地区由于自然禀赋、区位优势、发展战略、技术储备、人才积累等因素差异,经济增长质量差距明显.东部经济发达省市经济增长质量较高,2017年排在前5位的省市(自治区)依次是北京、上海、天津、广东、浙江,全部为东部经济发达省市;而地域广阔的中西部地区经济增长质量处在低水平位置,2017年排在后5位的省市依次是青海、内蒙古、河北、贵州、云南.另外,政策性倾斜对经济增长发挥较大的作用,如4大直辖市均表现较好,其中北京、上海、天津一直稳居前列,重庆整体呈上升趋势,经济增长质量提升较大.

-

2000-2017年经济基础指数各因素发展不平衡,但整体较为平稳. 2011年后,固定投资指数、区域GDP指数下行,同时产业占比指数、消费占比指数上升,在综合作用下维指数呈现出整体平稳状态. 2017年经济基础指数排在前5位的省市依次是北京、上海、辽宁、山西、黑龙江,其中辽宁、山西、黑龙江3个省市在固定投资、消费占比上的指数得分均较高;排在后5位的省市依次是陕西、吉林、河北、安徽、江西,其中陕西、河北、安徽、江西在固定投资、产业占比上指数得分较低,陕西、吉林、河北在消费占比指数上得分较低. 图 2为经济基础分析图,包含维指数和各指标指数,指标指数选取了特征突出的省市数据.从区域GDP增速指标上看,受金融危机、欧债危机、全球经济滑坡等因素影响,外向型经济受到较大拖累,2010年以后经济增速放缓,GDP从中高速发展进入中低速发展模式.内蒙古增速波动最大,2005年达到最大值123.8%,2017年为最小值104%;新疆增速波动最小,2007年为最大值112.2%,2017年达到最小值107.6%.全国各省份增速均有所下降,进入经济发展新常态.从固定投资指标上看,对经济驱动力下降. 2017年30个省市(自治区)中有22个省市(自治区)投资额超过万亿元,其中山东固定投资为55 202.7亿元,成为全国固定投资大户;江西固定投资为22 085.3亿元,是其2000年投资额的42.79倍.受外部环境影响,投资驱动外向型经济模式波动较大,一旦外销受阻即表现出产能过剩效应,固定投资收益收窄. 2012-2015年,全国固定投资回报率出现明显的下滑.从产业占比指标上看,产业结构得到持续优化.为避免外向型经济弊端,增强经济增长稳定性,促进经济健康发展,产业结构调整是近期经济改革的重点.近年来第3产业保持高速增长,对国民经济的贡献与支撑作用增大,第3产业占比逐年增大,截至2017年,全国范围内第3产业占比超过50%,其中北京市第3产业占比甚至达到80%.黑龙江第3产业占比波动最大,2004年达到最小值29.42%,2017年达到最大值55.82%.福建第3产业占比波动最小,2004年达到最小值38.41%,2017年达到最大值45.41%.从消费占比指标上看,2011年后居民消费能力和质量不断提高.消费是经济增长支柱之一,如何扩大国民内需,促进消费升级非常关键. 2011-2017年消费率逐年上升,消费质量也同步得以提升,从基本的物质消费上升到发展型、享受型消费. 2017年最终消费金额为435 453.20亿元,其数额为2000年最终消费额的6.84倍. 2017年最终消费率达到53.6%.浙江从2004年消费金额4 723.33亿元(GDP为11 648.7亿元)到2017年消费金额25 478.95亿元(GDP为51 768.26亿元),消费金额和相对指数均呈上升趋势.吉林从2001年消费金额1 331.32亿元(GDP为2 032.48亿元)到2016年消费金额5 567.07亿元(GDP为14 776.8亿元),消费金额上升而相对指数下降(图 2).

-

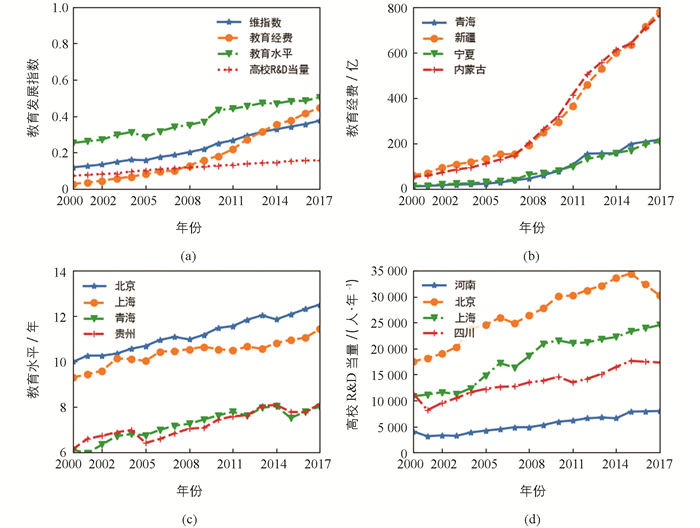

2000-2017年教育发展指数情况较好,呈现出稳步上扬趋势,但东西部差距明显,东部省市指数优于中西部省市. 2017年排在前5位的省市依次是北京、上海、天津、浙江、江苏,排在后5位的省市依次是河南、云南、安徽、四川、河北. 图 3为教育发展分析图,包含维指数和各指标指数,指标指数选取了特征突出的省市数据.从教育经费指数上看,教育支出不断增加.教育是科技强国的基础,我国人口基数巨大,每年需投入大量经费进行教育事业发展. 2017年投入35 079.85亿元,其数额是2000年教育支出的10.5倍. 2017年排在前5位的省市依次是北京、上海、青海、天津、浙江,排在后5位的省市依次是河北、黑龙江、安徽、河南、湖南.国家一直倡导教育公平,对西部省市教育经费投入逐年增加,指数表现日趋良好,如2017年青海、新疆、宁夏、内蒙古4省市(自治区)人均支出排在前10名,新疆、内蒙古增长较快.从教育水平指标上看,人力资本建设成效显著.通过九年制义务教育,减轻国民受教育难度,基本上消除了文盲人口,2017年全国抽样的文盲率为4.85%,大专以上人数占比达到13.87%.通过推动教育公平,区域、城乡、校际间教育差距缩小,办学条件、教学师资均不断改善.但受教育人口流动性强,北京、上海等东部省市教育水平明显优于青海、贵州等西部省市. 2017年排在前5位的省市依次是北京、上海、天津、辽宁、山西,排在后5位的省市依次是青海、贵州、云南、甘肃、四川.从高校R&D投入指标上看,科学研究持续进行.高等教育既要注重普及,提高受高等教育的体量,同时也要注重科学研究,特别是积极参与到社会经济生活中去.高校研究与试验发展是教育发展、创新发展的组成部分,是完善产、学、研融合的重要基础,亦是促进现代化产业发展的重要支撑. 2017年排在前5位的省市依次是北京、上海、天津、吉林、辽宁,排在后5位的省市(自治区)依次是河南、贵州、青海、内蒙古、江西.测量发现中部人口大省河南拥有的高校R&D当量不仅低于北京、上海等东部省市,甚至低于四川等西部省市.

-

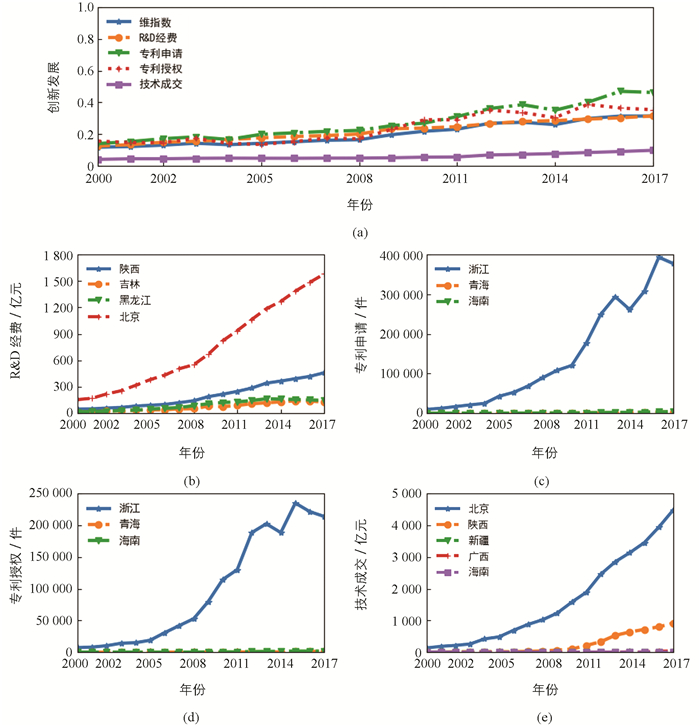

2000-2017年创新发展指数整体上扬,创新活动及成果增长明显.改革开放以来,不断加强研发投入、技术引入和自主创新举措并举,积极建设知识密集型企业,持续增强创新发展能力.我国目前已是世界较大的高技术生产国,成长了一大批知识创新型企业,如信息通信制造商华为,该公司2017年底专利拥有数量达7万多件,其提出的5G通信标准当前是世界上最先进的方案. 图 4为创新发展分析图,包含维指数和各指标指数,指标指数选取了特征突出的省市数据.

从R&D经费指标上看,经费投入稳步增加.我国研究与试验发展投入每年以10%以上增加,成为全球研发投入第2大国家. 2000年R&D经费支出为895.7亿元(占国内生产总值1%),2017年R&D经费支出为17 606.1亿元(占国内生产总值2.13%),其数额为2000年的19.66倍.除陕西、吉林、黑龙江外,各省市2017年R&D经费均超过2010年R&D经费10倍以上.北京相对投入最大,2017年经费支出为1 579.70亿元(GDP为28 014.94亿元).从专利申请、专利授权指标上看,科技成果增长迅速.近年发表科技论文数、专利申请数均处于世界前列. 2000年专利申请数170 682件,2017年专利申请数3 697 845件,其数额为2000年数额的21.67倍.从图形对比可以看出,专利数据省市差距巨大.东部省份浙江专利申请数和专业授权数整体上涨,近几年均居前列.而青海、海南等省市专利数据发展缓慢. 2017年浙江申请专利377 115件,有效专利213 805件. 2017年青海申请专利3 181件,有效专利1 580件.海南申请专利4 564件,有效专利2 133件.从技术成交指标上看,交易金额持续放量. 2000年技术市场成交额为651亿元,而2017年技术市场成交额13 424亿元,其数额为2000年的20.62倍. 2017年北京技术成交金额为4 486.89亿元(GDP为25 669.13亿元),达到历年各省市相对最高点.中部省份陕西近年来交易金额逐年放大,2017年交易金额为920.94亿元(GDP为21 898.81亿元).新疆、广西、海南等省市交易金额较少,2017年交易金额分别为5.76亿元(GDP为10 881.96亿元)、39.42亿元(GDP为18 523.26亿元)和4.11亿元(GDP为4 462.54亿元).创新发展指数整体增长迅速,但地区差异非常巨大,以2017年的数据来看,排在前5位的省市依次是北京、浙江、广东、上海、江苏,均为东部经济发达省市,主要受益于东部省份经济社会活动活跃,创新环境较好,人力资源较为丰富.排在后5位的省市(自治区)依次是内蒙古、海南、新疆、山西、青海,均属于传统的经济基础薄弱省市,受自然条件、企业基础、人才政策等限制,创新行为相对较弱.安徽进步较大,从2000年的第25名上升到2017年第6名.吉林退步较大,从2000年第10名下降到2017年第25名.

-

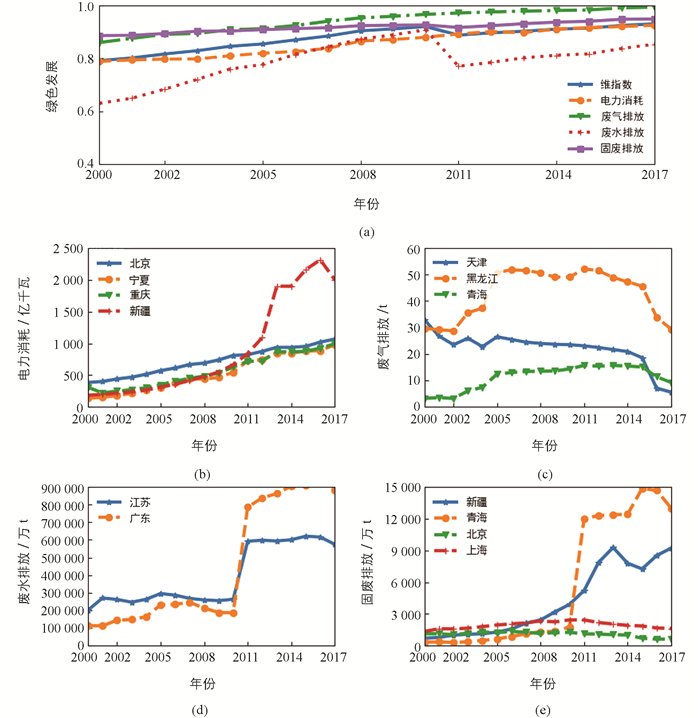

2000-2017年绿色发展指数表现良好,其中2011年出现指数下降.整体上能源利用率逐年提高,污染治理有序推进,环境质量持续好转.经济增长会从规模效应、结构效应和技术效应3个方面影响环境,在发展经济的同时要科学合理地处理好效应影响.经济增长规模效应会导致资源耗费及污染排放增加,致使环境质量下降.结构效应通过改变产业结构,降低自然资源投入比重,提高知识资本比例,改善环境质量得以实现.技术效应则通过运用知识资本开展技术创新,提高资源效率,降低污染排放,改善环境质量来体现[16]. 图 5为绿色发展分析图,包含维指数和各指标指数,指标指数选取了特征突出的省市数据.从电力消耗指标上看,技术支撑作用明显,能源效率稳步上升.电力消耗反映一定时期内地区能源效率,体现企业对知识、技术的掌握运用能力.开展经济增长模式转换工作,大型企业限期进行技术改造,小型污染严重的企业限期整改或关闭,单位生产电耗逐年降低.近年来,我国加强产业监管,从结构调整、技术改造、定向发展高技术产业等方面逐步重塑工业体系,从而提高工业效率,减少单位能耗与排污.北京相对电耗较低,2017年生产电耗1 066.89亿千瓦小时(GDP为28 014.94亿元).宁夏相对电耗较高,2006年生产电耗377.85亿千瓦小时(GDP为725.9亿元).重庆进步较大,从2000年第25名上升到2017年第6名;新疆退步较大,从2000年第12名下降到2017年第28名.从废气排放、废水排放、固废排放指标上看,清洁能源大力推广,绿色生态逐渐形成.为实现美丽中国目标,我国实施了大气污染防治,开展了水污染治理,进行了固废垃圾处理与禁入,生态环境逐年好转.绿色发展阶段要摒弃以资源消耗、投资驱动的“高投入、高能耗、高污染”粗放式发展模式,重塑、优化工业结构,打造以知识创新驱动的“低投入、低能耗、低污染”质量型发展模式.发展核电、风电、太阳能电力等清洁能源,从而优化能源供应结构,降低对污染较大煤电的依赖.推进生态修复工作,开展国土绿化,建立防护林地,让青山绿水回归大地.在废气排放指数上,天津进步较大,从2000年第17名到2017年第3名.黑龙江、青海退步较大,黑龙江从2000年第4名到2017年第22名,青海从2000年第8名到2017年第26名.废水排放指数上,江苏进步较大,从2000年第23名到2017年第4名.广东退步较大,从2000年第4名到2017年第24名.从图示可以看出,广东近年来废水排放量较快增长.固废排放指数上,新疆退步较大,从2000年第8名到2017年第24名.青海相对固废污染波动最大,2011年固体废物排放量为12 017.17万吨(GDP为1 670.44亿元),达到历年各省市相对固废污染最高点.北京、上海等东部省份相对固废污染逐年下降. 2017年,绿色发展指数排在前5位的省市依次是北京、天津、上海、湖南、江苏,排在后5位的省市(自治区)依次是青海、宁夏、山西、内蒙古、新疆.安徽进步较大,从2000年第25名上升到2017年第6名.吉林退步较大,从2000年第10名下降到2017年第25名.

2.1. 总体趋势分析

2.2. 经济基础维度

2.3. 教育发展维度

2.4. 创新发展维度

2.5. 绿色发展维度

-

新时期须坚持新发展理念,持续优化经济增长模式,推动经济持续健康发展.为此,根据本文提出的测度方法及测度结果,提出3点建议:

1) 我国固定投资“黏性”较强,结构优化需继续强化.固定投资、外贸、消费是我国经济增长3驾马车,现阶段中国经济表现出的投资“黏性”较强,固定投资结构优化、投资收益提升需重点关注. ①固定投资体量大,投资收益明显变窄.全社会固定投资总额逐年增加,特别是金融危机后采取积极的财政政策,加大固定投资力度. 2017年,我国全社会固定资产投资总额为641 238.39亿元,其数额为2000年的19.48倍. 2013年,固定投资增量为历史新高,固定投资增量数额为71 599.35亿元.投资收益出现明显变窄现象,增量投资较大的2009,2012,2013,2014,2015年均具有较大增量资本产出率,即投资收益变窄. ②高技术投资占比不高,投资结构有待优化.高技术投资增长迅速,2017年投资为22 786.67亿元,数额为2009年投资额的4.67倍.但总体占比仍然不大,占全社会固定投资总额的3.55%.应重视优化投资结构,投向高技术产业,特别是知识密度高的“中国智造”类产业.

2) 知识培育、成果、产出分化严重,知识创新需继续落实.高质量经济迫切需要动力变革,以知识为基础的创新驱动必将替代投资驱动,知识积累与产出是重点关注之二. ①东西部区域分化严重,教育经费投入与知识存量、创新发展不匹配.国家对西部省市教育投入持续加大,但东西部人力资源存量、知识创新成果差距却越来越大. 2017年多个西部省市人均教育经费投入已处在前列,但教育发展指数却出现下滑,创新发展指数下滑愈加明显. 2017年青海人均教育投入排名第3,而教育发展指数排名第19,创新发展指数排名第26;新疆人均教育投入排名第7,而教育发展指数排名第10,创新发展指数排名更是第28. ②我国研发投入、专利申请与授权均处于世界前列,但知识转化产出却相对较少.我国教育基础、科研投入、专利成果绝对是数量大国. 2017年,拥有2 631所高校,2 442 995名教职工,本科毕业380万人,研究生毕业57.8万人;专利申请数为354万件,专利授权数为172万件.同时,相比部分西方国家能将教育、研究成果转化为高质量产出,我国在知识转化、科研产出上还是质量弱国,成果转化率不高,仅为10%左右.专利数量众多,但缺乏严格质量控制和后期转化培育,致使没有得到有效转化,在国内社会对经济增长没有发挥较大的影响力,在国际社会缺乏有效的竞争力.

3) 我国可持续发展好中有“忧”,绿色发展需持续推进.新时期新发展理念是创新、协调、绿色、开放、共享,由“高投入、高能耗、低产出”模式转变到“低投入、低能耗、少排放”模式是重点关注之三. ①绿色发展得以响应,环境质量稳中向好,但仍需继续努力.各地陆续对钢铁、电力、化工、石化、建材等重点行业实施监控,开展碳排放管理、节能技改等活动减少污染物排放.大力发展清洁能源,优化能源供应结构,2017年核电、风电、太阳能发电的发电装机容量占比均快速提升,分别占比2.02%,9.21%,7.33%.我国环境污染治理逐年向好,但污染物总量仍然较高,需进一步推进节能减排.如2017年北京空气质量总体好转,但空气质量指数(AQI)平均值仍然在良好与轻度污染间徘徊. ②我国经济正在由粗放型经济向质量优先的可持续性经济转变,东部地区在产业结构、创新研发、节能减排等方面均表现出向好态势,中西部地区在产业对接、可持续发展方面需谨慎对待.如山西、内蒙古固定投资近年高速增长,其中对高新技术产业的投入却相对较少.中西部地区应坚持走可持续道路,向低碳方向发展,减少对自然资源的依赖,逐步消除能源消耗带来的负面影响.以人力资本积累为基础,加大科技研发投入,围绕国家重点支持《中国制造2025》纲要,建设技术密集型和知识密集型产业.

下载:

下载: