-

土地利用/土地覆盖变化(Land-Use and Land-Cover Change,LUCC)是陆地生态系统景观变化的主要表现形式,其对生态环境的影响越来越受到国内外学者的广泛关注[1-4].保持和维护生态系统的服务是实现可持续发展的基础[5-6].生态系统服务不仅仅是人们生活的保障,也是人们生存的必要条件[7],是人类社会的重要自然资本[8].定量评估其价值是环境资源高效合理配置的基础[9],也是制定生态环境建设补偿政策的重要前提[10].土地利用变化过程揭示生态系统服务价值的生态意义是基于LUCC的生态系统服务价值评估获得的[11].土地利用变化通过影响生态系统的景观格局,促使着生态系统服务价值的变化.加强基于LUCC的生态系统服务价值的研究可以为生态系统服务的管理提供理论支持和方法支撑.

生态系统服务的评估也引起了国内外学者的广泛关注.自1997年开始,Costanza等[12]进行了全球生态系统服务价值评估,从此生态系统服务价值的计算方法得到了解决.在此基础上,国内学者也开展了生态系统服务价值研究,1999年欧阳志云等[13]估计了中国陆地生态系统服务的价值,2001年谢高地等[14]对中国天然草地的生态系统服务价值进行了估算,并且在Costanza等的研究基础上根据中国特色对系数进行了修正,制定出了中国生态系统服务价值和生态系统服务价值系数表的等价因子.随着研究的不断深入,国内学者陆续重视对不同区域和不同规模生态服务价值的研究,杨越等[15]基于RS和GIS的方法对宁夏盐池县土地利用变化及其生态系统服务价值的变化进行了研究,彭文甫等[16]基于省域尺度对四川省土地利用变化及其生态系统服务价值变化进行了研究,虎陈霞等[17]研究了长三角快速城市化地区土地利用变化如何影响其生态系统服务价值变化,还有很多学者的研究也取得了一系列成果[18-25].但是这些研究的时间尺度有限,大多以两个时期的变化作为比较,研究的地域尺度也相对较广,因此小区域多时期土地利用变化如何影响生态系统服务价值的研究显得十分重要.

三峡工程是具有战略意义的中国超级工程之一.自开始建造,大量学者对三峡工程潜在的生态影响进行了研究[26].万州处于三峡库区腹心地带,1990-2015年间,在快速的经济增长和三峡工程的双重影响下,其城镇化和工业化进程加快,经济活动使万州区的LUCC发生了显著变化,使得生态环境问题陆续发生.因此,本研究在已有的基础上,结合万州区实际,对万州区生态系统服务价值系数修正,采用RS与GIS、土地利用综合动态度、生态系统敏感性指数等方法,对万州区1990-2015年间LUCC变化及其生态系统服务价值的变化进行了研究,对合理配置和利用万州区土地资源,实现万州区生态环境保护和可持续发展具有重要的理论和实际意义.

全文HTML

-

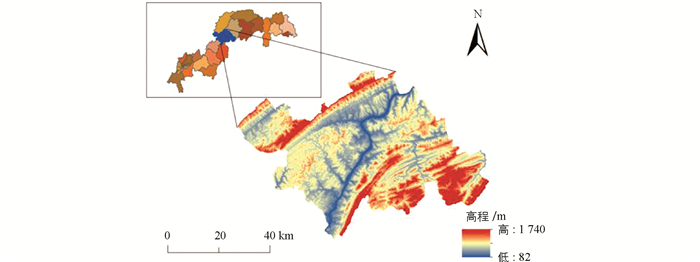

三峡库区是指受长江三峡工程影响导致淹没的地区,并有移民任务的20个县(市),总面积10 000 km2,淹没陆地面积632 km2,范围涉及湖北省和重庆市的21个市(县).万州区位于重庆东北部,三峡库区的中心地带,属于长江上游区域中心城市.位于东经107°55′22″-108°53′25″、北纬30°24′00″-31°14′58″之间.东西长97.25 km,南北宽67.25 km,面积3 457 km2.地势东高西低,以长江为界以东为山地丘陵,西部为缓坡(图 1). 2015年万州区土地利用以耕地和林地为主,耕地占土地总面积50.12%,林地占27.03%.截止到2015年底,万州区常住人口162.33万人,地区生产总值897.39亿元.

-

以万州区1990,1995,2000,2005,2010和2015年6期TM影像为基础,遥感图像采集月份主要集中在当年3月上旬,辅以该区地形图和实地调查数据,结合万州区的土地利用条件,根据《土地利用现状调查技术规程》,将万州区土地利用类型划分为5类:耕地、林地、草地、建设用地和水域.在ArcGIS 10.2平台下,通过万州区实际覆被情况和影像特征建立解译标志,结合监督分类和目视解译,将6期万州区TM影像进行分类和解译得到土地利用数据.并结合万州区实地调查的采样点数据,利用ENVI5.3软件对解译结果的准确性进行验证.结果表明,各期土地利用数据的总体准确率和Kappa指数接近或大于0.8,解释结果可信.万州区平均粮食产量及平均粮食单价来源于《万州区统计年鉴》(1990-2015年).

-

万州区土地利用变化的速度可以用土地利用动态度表示[27],而且可以反映出该区土地利用类型在某一定时期的面积变化情况[28].表达式为:

式中:K为动态度;Ua为研究初期某地类面积;Ub为研究期末某地类面积.

-

根据刘纪远等[29]人的研究,万州区土地利用程度综合指数可表示为:

式中:Lj为土地利用程度综合指数;Ai为第i级土地利用程度分级数; Ci为第i级土地利用程度分级面积百分比;n为土地利用强度分级数(城镇用地为4,耕地为3,林地、草地、水域为2).

-

基于对中国生态服务价值的研究,谢高地等[14]得出了中国陆地生态系统价值当量的换算方法,在此基础上本研究适当调整,从而确定万州区土地生态系统的单位面积的生态价值.在考虑到没有人力物力投入的情况下自然生态系统的生态价值是单位面积农田提供的粮食生产价值的1/7,所以,将万州区生态价值当量因子确定为当年平均粮食市场价值的1/7.即根据万州区1995-2015年平均粮食产量为1 460.772 kg/hm2和在2015年平均粮食价格为2.293元/kg计算得出,万州区生态系统服务价值当量因子为478.507元/hm2,参照谢高地等[14]的中国陆地生态系统服务价值当量因子表,将万州区土地利用类型与其接近的生态系统类型相对应,即耕地对应为农田,林地对应为森林,进而计算出万州区土地利用类型的生态系统服务价值系数表(表 1).

万州区生态系统服务价值的计算方法为:

式中:ESV(Ecosystem Service Value)为生态系统服务价值(元);Ak为k种地类面积(hm2);VCk为该地类单位面积生态系统服务价值系数(元/(hm2·a)).

-

本研究采用敏感性指数CS(Cefficient of Sensitive)来确定生态系统服务价值随生态系统价值系数变化的程度.如果CS>1,则表明生态系统服务价值对于生态系统价值系数富有弹性,即自变量的1%的变化会导致因变量的变化大于1%,准确性差,可信度低.如果CS<1,即生态系统服务价值对于生态系统价值系数缺乏弹性,结果可信[30].

通过上下调整50%生态价值系数来衡量ESV变化[30],表达式为:

式中:CS为敏感性指数;ESVi,ESVj为调整前后的生态系统服务价值(元);VCik,VCjk为调整前后的生态价值系数.

2.1. 数据来源

2.2. 土地利用动态度

2.3. 土地利用程度综合指数

2.4. 生态服务价值系数修正与价值计算

2.5. 生态服务价值敏感性分析

-

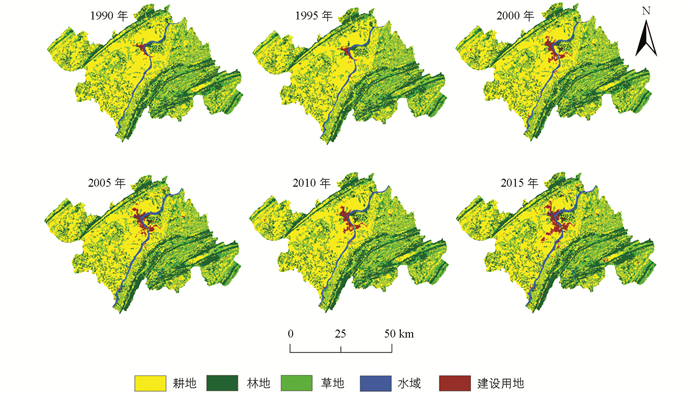

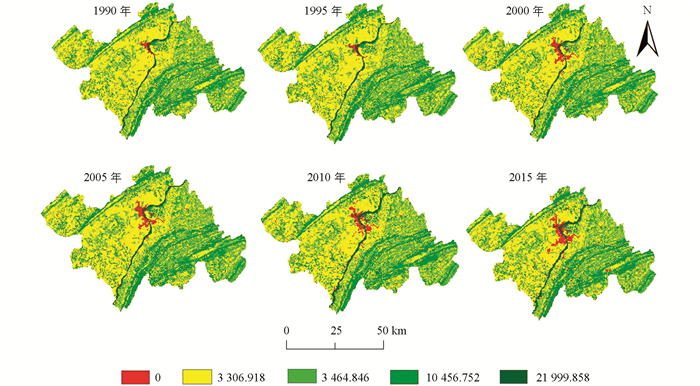

万州区各期土地利用类型变化和分布特征,如表 2和图 2所示,其中2015年耕地总面积为172 352.61 hm2,占总面积的50.12 %;林地92 961.09 hm2,占27.03 %;草地62 717.4 hm2,占18.24 %;水域8 233.2 hm2,占2.39 %;建设用地7 632.54 hm2,占2.22 %.对比1990年,万州区在25年间,耕地和草地呈现了递减的趋势;而林地、水域和建设用地则呈现出递增的趋势.说明万州区的主要土地类型是耕地和林地,两者占万州区总土地面积的77.15%. 1990-2015年,耕地持续减少;林地变化幅度最大,呈持续上升趋势,但在2015年略有下降;草地略有增加后呈现持续下降趋势;水域在1990-2005年基本保持不变,2005年以后呈现持续上升趋势;建设用地则持续增加. 25年间,万州区总体上表现为耕地、草地向建设用地、林地和水域转化.期间林地的增加主要是由于“退耕还林”“天然林保护工程”“生态林工程”等生态工程的实施,在一定程度上约束了人为的干扰,使得万州区森林覆盖率增加明显,同时三峡水库蓄水后水域面积也得以提高.

土地利用动态度绝对值越低,土地利用类型转化的越少,表明土地利用结构相对稳定.从表 2可以看出,万州地区动态度的绝对值在1990-1995年间普遍较低,表明这一时期万州区土地类型相对稳定,其中建设用地动态度的绝对值为-0.50%,而水域动态度的绝对值接近于0,表明这一时期建设用地转化为其他用地较多,而水域的转化最少,万州区城市化进程缓慢;1995-2000年,建设用地动态绝对值最高,为43.97%,水域绝对值最低,表明在这一时期万州区的建设用地增加最为迅速,城市化进程加快,而水域依然保持稳定;2000-2010年,水域动态绝对值保持最高,变化最为活跃,耕地保持稳定,表明在这一时期,万州区水域面积增加明显,而耕地则控制住一直下降的趋势,变化较为稳定. 2010-2015年,建设用地动态度最高,为11.06%,林地和草地最低,为-0.03%,表明在万州区建设用地面积继续高涨,城市扩张加速,林草地趋于稳定.此外,25年间建设用地变化最为显著,土地利用总动态度高达19%,其次是水域.表明万州区在经济驱动下城市不断地开发和扩张,使得建设用地增长迅速.

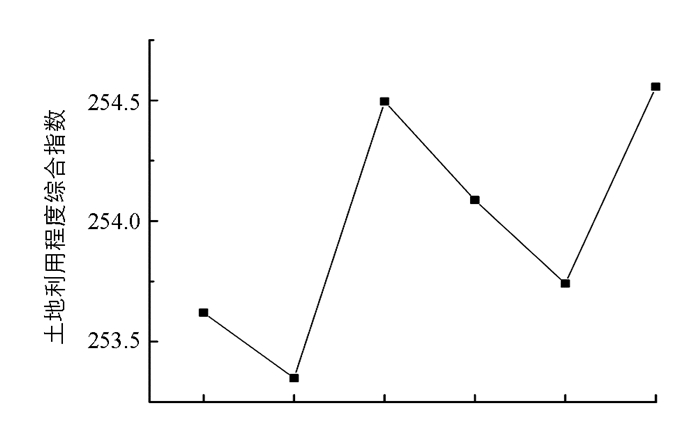

土地利用程度综合指数反映了在不同土地利用类型强度下的人类活动强度.根据公式(2)计算1990-2015年万州区土地利用程度综合指数(图 3).研究期间万州区土地利用程度综合指数呈递减—递增—递减的W型变化趋势,但整体趋势呈上升趋势,1995年最低值为253.35,2015年最高值达到254.56.这说明万州区人类活动对土地利用类型的强度趋于稳定且有增强的趋势.

-

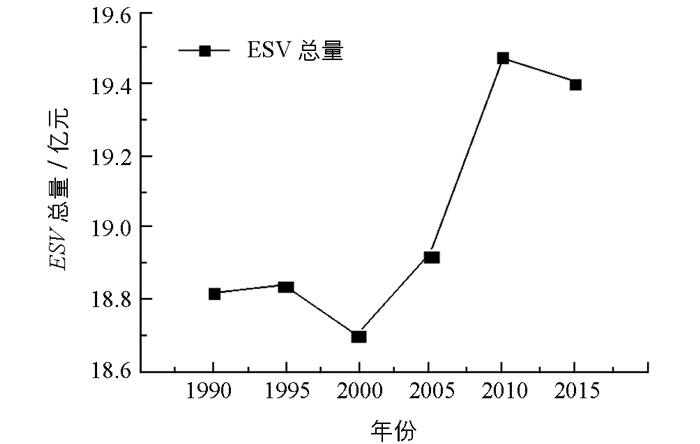

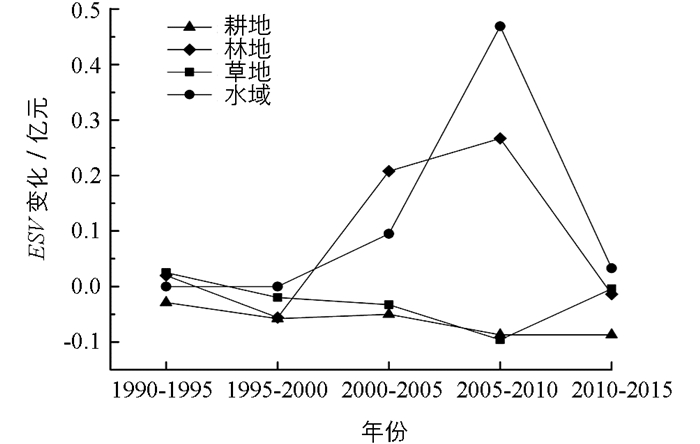

1990-2015年万州区生态服务价值由18.82亿元增至19.41亿元,增加了3.10%(图 4).其中:1990-1995年由18.82亿元增至18.84亿元;1995-2000年由18.84亿元降到18.70亿元;2000-2005年由18.70亿元增至18.92亿元;2005-2010年由18.92亿元增至19.48亿元;2010-2015年由19.48亿元降到了19.41亿元,总体上呈现出“增加-减少-增加-减少”的M形变化.

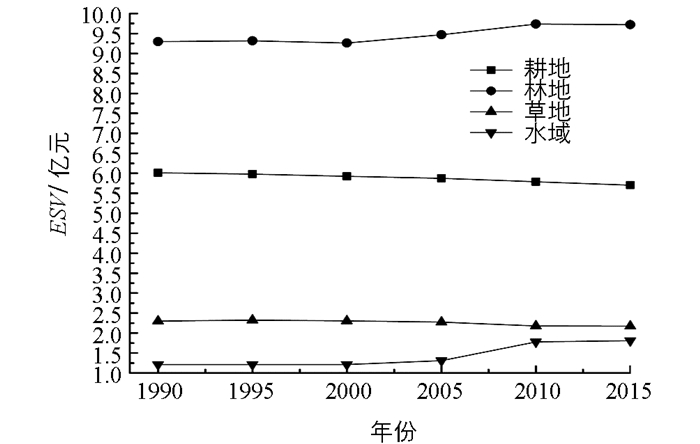

研究期间,耕地生态系统服务价值持续下降,与1990年相比下降了5.17%;林地生态服务价值和总生态价值呈现相同的变化趋势,在1990-1995年增加0.21%,1995-2000年降了0.60%,2000-2005年增加了2.25 %,2005-2010年增加了2.82%,2010-2015年则减少了0.14%,整体呈上升趋势,增加了4.57%;草地生态服务价值表现为先增加后减少,先在1990-1995年增加1.07%,后于1995-2015年连续下降1.07%;水域则是在1990-1995年先小幅下降,而后在1995-2015年连续上涨了49.27%.

此外,万州区耕地和草地生态系统服务价值随着面积减少而小幅度下降,林地和水域的生态系统服务价值随着面积的增加而呈现出大幅度的上升,耕地、草地和建设用地生态服务价值持续减少,但是万州区的生态系统服务总体价值还是呈现增高的趋势,这是因为万州区林地生态价值的持续增加平衡掉了三者减少的生态服务价值.林地作为万州区生态系统服务价值的支柱,其生态服务价值的增加与减少直接影响到万州区的总体生态系统服务价值的变化,因此万州区生态系统服务价值与林地生态系统服务价值变化呈现出同样的增减趋势.

-

万州区各地类的生态服务价值在各年段呈现出不同的变化(图 5,图 6),空间上,万州区单位面积生态服务价值以长江为分界线呈现出东南多西北少的分布格局(图 7),这是因为万州区地形地势差别显著,东南部地形起伏较大,多山地和丘陵区,土地利用以森林和天然草地为主,人类活动相对较少,多保持着生态系统自然状态,因此其生态系统服务价值要高,而万州区的西北部多为缓坡、山间盆地和低丘陵区,土地利用多为耕地和建设用地,人类活动相对较强,在人为的干扰下使其生态系统结构受到影响,因此其生态系统服务价值较低. 1990-2015年万州区生态系统服务价值极高的区域主要位于长江水域地带,且随着江面的增加呈现出扩张的趋势.生态系统服务价值极低的地区主要分布于万州区中部长江沿岸城市建成区,随着万州区城市化进程呈现扩大趋势.

-

万州区生态系统服务敏感性指数是将生态系统服务价值系数调整±50%计算得出的. 1990-2015年万州区生态系统服务敏感性指数都小于1(表 3),说明万州区生态系统服务价值的计算结果对其生态系统服务价值系数是缺乏弹性的,本研究对于万州区生态系统服务价值的估算是符合实际的.万州区生态系统服务敏感性指数由高到低依次为林地、耕地、草地和水域,说明生态系统服务价值系数的变化对其地类生态系统服务价值影响最为明显的是林地,影响最弱的为水域.水域的生态系统服务敏感型指数最小却变化最为显著,说明随着水域面积的增加其生态系统服务价值系数对万州区的生态系统服务价值影响趋于增加.

3.1. 土地利用变化分析

3.2. 生态系统服务价值变化

3.3. 生态系统服务价值的空间分布

3.4. 生态系统服务敏感性

-

1990-2015年万州区土地利用变化主要表现为耕地和草地向林地、水域和建设用地转移.其生态服务价值与林地面积的变化总体呈现增加-减少-增加-减少的趋势. 25年间,万州区人类活动对土地利用类型的强度有增强的趋势.万州区生态系统服务价值空间分布总体上以长江为界呈现出东南高、西北低,这主要与该区域的地形地貌有关,今后在生态建设的空间上,应该加大万州区西北方向的生态项目建设及保育.

25年间,万州区生态系统服务价值总体上以年均0.12%的速度持续增长.耕、林、草三者的生态服务价值就已构成万州区总体生态价值的95%以上,成为万州区生态系统服务价值的支柱.但是近几年来,随着三峡水库建成及城市的扩张等人类活动的加强,万州区的生态系统服务价值有所下降.万州区的发展是社会经济、生态环境综合发展的结果,生态环境的确很重要,经济发展也不能落下,因此,万州区应该立足生态,优化和调整土地利用结构,继续实施退耕还林、还草,保护生态价值系数高的林地、草地和水域;同时,应该种植高附加值的果树等生态建设,发展绿色生态产业和节能环保产业,推动绿色发展,促进万州区生态保护与经济相互协调发展.

下载:

下载: