-

全球气候变暖的不断加剧,干旱事件的持续频发对工农业生产和大气环境造成诸多不利影响,气象界对区域干旱及其指标的研究一直十分关注,也对各种指标做了大量对比分析工作,其中包含降水量距平百分率、连续无降水日数、降水量百分位数、标准化降水指数(SPI)、Z指数、湿润指数、Palmer旱度指数、干旱综合指数(CI)、FY 3A/VIRR卫星遥感数据反演、农作物水分供需关系反算等方法[1-8].极端气候事件的发生对水资源、土地资源及社会均存在潜在影响,极端干旱事件已然成为我国西南地区主要自然灾害之一[9].近年来,发生在西南地区的极端干旱灾害事件主要有2005年春季云南干旱、2006年夏季川渝特旱[10]及2009年秋-2010年春以云南、贵州为中心的5省连旱,这些干旱事件具有持续时间长、强度大、影响范围广、灾害程度重的特点[11],严重的旱情对农业生产中玉米、水稻等南方主要农作物的产量影响重大[12-13].同时,研究西南区域,特别是重庆地区干旱事件的变化规律、特征和成因显得尤为迫切[14-15].

重庆独特的地形、地貌和夏季潮热的气候下,四季旱情均有较高的发生概率,自1951年以来,干旱天数在70 d以上的严重年份有:1959,1966,1967,1969,1971,1975,1978,1992,2001,2006和2009年.其中,2006年强伏旱造成792万人出现饮水困难,农作物受灾面积127.7万hm2,直接经济损失84.3亿元,干旱的定量评估对防灾减灾和气候适应都很有意义[16].

气象干旱是气候监测预警信息的重要组成部分,但目前在干旱监测中,基于MCI(综合气象干旱指数)的本地化改进、过程分析和业务应用对比分析研究还较少,本研究以此为出发点,将MCI干旱指数结合气象干旱等级国家标准[17]计算得到本地化MCI_GB指数,同时,与Thornthwaite公式计算得到的同期地表湿润度作对比,以获得两种指数的异同点和各自优势,进而诊断极端干旱年旱情集中发生时段高度场、海温场、垂直环流场和水汽输送场的环流特征.

全文HTML

-

本研究使用了重庆34个国家站1961-2015年的月降水量和气温数据,MCI指数则选择同地区1981-2015年的逐日序列,由于两种数据的时长不统一,我们重点选取1981-2015年时段,另外,环流诊断分别使用了高度场、海温场、长波辐射场、风场和相对湿度场等逐日格点数据,主要分析7月开始日和结束日前后5日的均值或距平场特征(表 1).

在中华人民共和国国家标准《气象干旱等级》(GB/T20481-2006)中,综合气象干旱指数(CI)被首次提出,孙卫国等[18]、包云轩等[19]和李奇临等[20-21]分别利用该指数分析了河南、江苏及西南区域的旱涝变化特征.而最新的MCI指数则是在CI指数的基础上添加60 d标准化权重降水指数(SPIW60)和150 d标准化降水指数(SPI150),同时去除CI中原有的30 d标准化降水指数(SPI30)得到的.也正是基于该标准中关于干旱过程的定义,融合MCI我们定义出了本地化后的MCI_GB指数,用于定量评估重庆单站干旱过程的时空变化.相关公式和定义算法如下.

-

式中:SPIW60为近60 d标准化权重降水指数;Pn为距离当天前第n天降水量;MI30为近30 d湿润度指数; SPI90,SPI150为90 d和150 d标准化降水指数,以上计算方法均参考国家标准《气象干旱等级》(GB/T20481-2006);a为标准化权重降水权重系数;b为相对湿润度权重系数;c为90 d标准化降水权重系数;d为150 d标准化降水权重系数.其中(a,b,c,d)4-10月为(0.5,0.6,0.2,0.1),11-次年3月为(0.3,0.5,0.3,0.2).

-

当综合气象干旱指数MCI连续10 d为轻旱以上等级,则确定为发生一次干旱过程.干旱过程的开始日为第1天MCI指数达轻旱以上等级的日期.在干旱发生期,当综合干旱指数MCI连续10 d为无旱等级时干旱解除,同时干旱过程结束,结束日期为最后1次MCI指数达轻旱等级的日期.干旱过程开始到结束期间的间隔时长为干旱持续时间.

-

我们以干旱开始时间作为整个干旱过程的标识;用干旱过程中的轻旱及其以上干旱等级(即MCI日均值≤-1.0)对应数值之和来表征干旱过程的强度.

-

地表湿润度的物理过程主要考虑了影响地表干湿状况变化的降水和地表蒸发潜力(潜在蒸发)这两个因子,它们对地表干湿程度的影响正好相反[22].

年地表湿润度H的定义为:

式中:P为年降水的观测值;Pe=∑Pei为年潜在蒸发总量;Pei为第i月的潜在蒸发,可由经过改进的Thornthwaite方法[23-24]求得,其表达式如下:

式中:d为每月的天数除以30;Ti月平均温度(℃);a=0.4924+1.792×10-2-7.71×10-5×I2+6.75×10-7×I3,

$I = \sum\limits_1^{12} i $ 为月总加热指数,$i = {\left( {\frac{{{T_i}}}{5}} \right)^{1.514}}$ 为月平均加热指数;a1=-415.85,a2=32.24,a3=-0.43. -

MCI_GB和地表湿润度指数所表征的持续干旱事件序列按由弱到强的第85个百分位定义为极端干旱事件.

-

重庆常规气候业务将34个区县划分为6个区[16],主城区包括沙坪坝、北碚、渝北和巴南,西部包括潼南、合川、铜梁、大足、璧山、荣昌和永川,西南部包括江津、綦江、万盛和南川,中部包括长寿、涪陵、丰都和垫江,东南部包含武隆、秀山、酉阳、彭水、黔江和石柱,东北部包括忠县、梁平、万州、云阳、开州、奉节、巫山、巫溪和城口.

1.1. 综合气象干旱指数(MCI)

1.2. 干旱过程(MCI_GB)及强度的定义

1.2.1. 干旱过程的定义

1.2.2. 干旱过程的标识和强度的定义

1.3. 地表湿润度(H)

1.4. 极端干旱事件的定义

1.5. 重庆气候业务分区

-

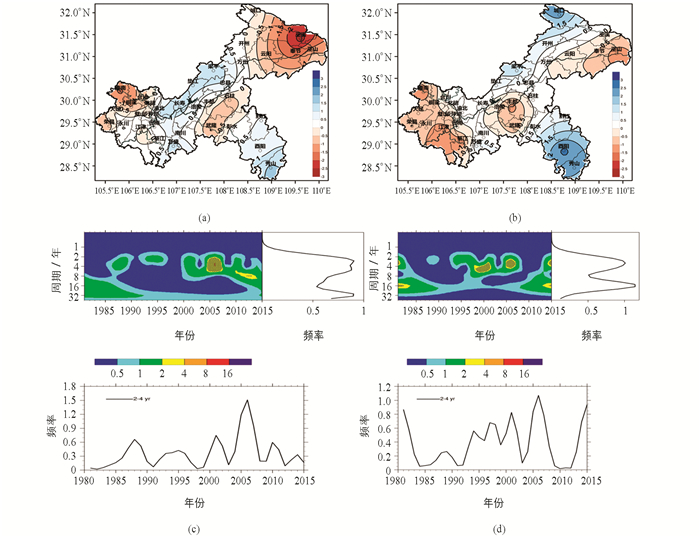

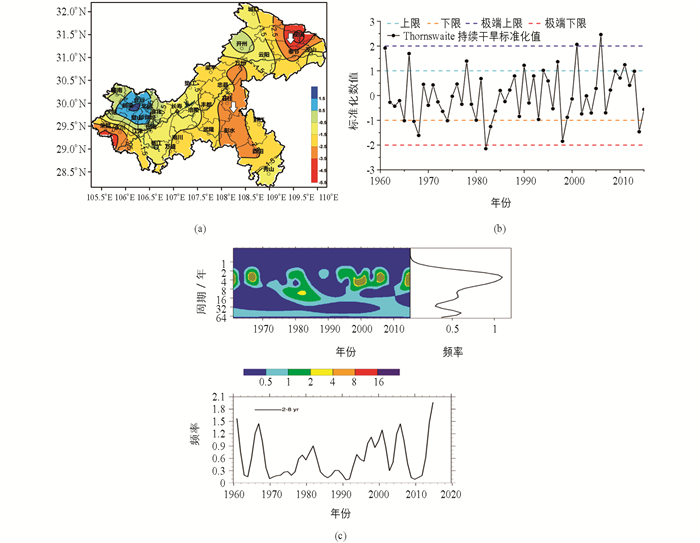

利用重庆34个国家站1961-2015年逐月气温、降水数据计算出地表湿润度的年际线性趋势可见:除重庆主城和西部部分地区北碚(0.76)、沙坪坝(0.67)、合川(1.59)、铜梁(1.51)和璧山(0.87)的年趋势为变湿以外,其余大部地区都为变干趋势,其中巫溪(-5.17)和石柱(-2.98)变干尤为显著(通过95%信度检验)(图 1a).而从区域累计强度标准化时间序列上看,2006年和2001年标准化值分别达到最大值(2.46)和次大值(2.07),而1982年为最小值(-2.15),1998年为次小值(-1.85),所有年份中大于1倍标准差的干旱年有9年(占16.4%),小于-1倍标准差的湿润年有8年(占14.5%)(图 1b). Paul小波分析看,重庆持续累计旱情存在显著2~8年周期性振荡,其频率在近些年较强,而在上世纪70年代初、90年代初和本世纪初都较弱,上世纪90年代初存在趋势的转折(图 1c).

-

MCI_GB累计旱情在重庆东北大部和中西部部分地区较重,其中累计旱情强度前三分别为巫溪、奉节和潼南,秀山旱情最轻(图 2a);除重庆东南部大部和东北部偏北局部地区的旱情较弱以外,地表湿润度累计旱情存在重庆西部—西南部—中部—东北部偏南地区4个强旱中心(图 2b).比较来看,MCI_GB在重庆东北部偏重约1个标准差;地表湿润度在重庆西南部地区的累计旱情偏重约1个标准差,而在东南大部和东北北部地区则偏轻1-2个标准差.两种新的干旱指数在持续旱情的表征上,与之前长期使用的地方规范(图略)几乎一致,仅在重庆局地表现略有差异.

MCI_GB持续旱情的Paul小波分析来看,重庆存在2~4年的显著周期振荡,2006年为频率的最强年,2001年和1988年分居第2、3位,其余年份均较弱(图 2c);而地表湿润度的显著周期亦为2~4年,2006年和2015年分别为频率最大、次大值年,上世纪90年代以来频率呈增大趋势(图 2d).

-

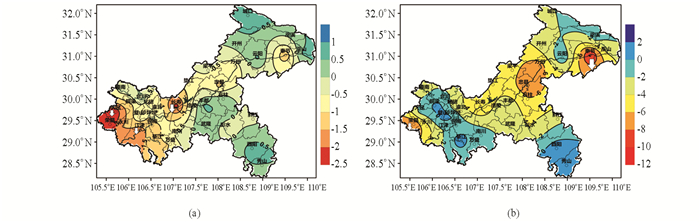

从年际趋势来看,MCI_GB持续旱情呈“东湿西干”的线性趋势分布,其中大足(-2.29)、长寿(-2.24)和江津(-1.74)3站均为显著变干趋势(通过95%信度检验);城口(0.93)、酉阳(0.71)、丰都(0.57)和武隆(0.53)则为变湿趋势的前四强站(图 3a).相比而言,地表湿润度表征的旱情趋势除在重庆东南、西部、西南部部分和东北偏北地区“变湿”以外,其余大部地区为“变干”趋势,其中荣昌(-7.9)和奉节(-10.5)“变干”最为显著(图 3b).

-

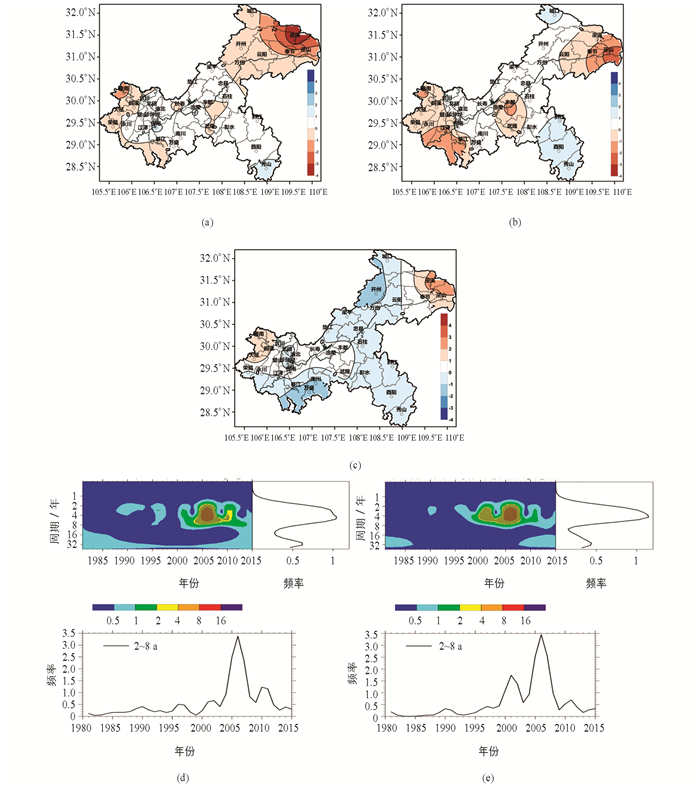

将1981-2015年MCI_GB和地表湿润度所表征的极端干旱事件进行标准化处理得到:MCI_GB极端旱情的累计强度在重庆东北大部和西部局部地区较其余地区的更重,旱情呈“东北部偏重”分布型,巫溪、潼南和巫山分列前三强,而巴南相比最轻(图 4a).地表湿润度则呈“长江沿线偏重”分布型(图 4b),与持续旱情的累计强度分布相近(图 2b).两种指数在表征重庆东北、西南和东南部地区的累计强度时略有差异;其中,MCI_GB指数在重庆东北部和东南部较地表湿润度均偏重1个标准差,而在西南部和中部地区均偏轻1个标准差.我们以同期重庆干旱地方标准计算得到特旱和重旱合计频次(接近第90个百分位)与两类指数做对比发现(图 4c),地表湿润度与地标分型更类似,强度也更接近.

从小波分析上看(图 4d,4e),两者都存在2~8年的周期,且频率都在2006年达最大值,MCI_GB在2011年强于2001年,地表湿润度反之;2000年以后累计旱情的波动性骤然增强,这种类年代际的变化值得我们思考.

-

在MCI_GB极端干旱事件中,发生于上世纪90年代以后的事件约占35年中的85%;东北部和西部发生的事件分别占总数的29%和24%,分别为重庆多发和次多发区.值得关注的是,2001,2006和2011年累计发生了56站次,约占总数的1/3;发生站次排在前三位的年份中,2006年了发生了27站次,占总数的14.2%,2011年为17站次,占8.9%,2001年为12站次,占6.3%;1981-2015年间,开始时间在7月和8月的干旱过程分别有47和25站次,分别占24.7%和13.1%,为极端旱情集中发生频次最多和第二多的月份.

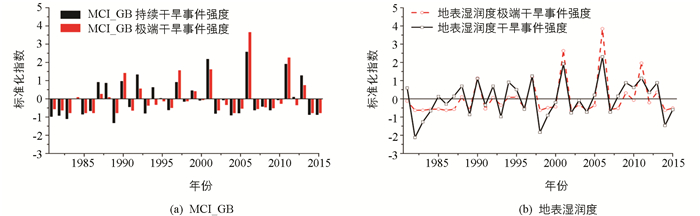

综合两类指数的时间序列可见(图 5a,5b):它们的持续和极端干旱事件的相关系数分别达0.91和0.79;两者所表征的极端旱情均在2006年体现为最强,但MCI_GB在2011年强于2001年,地表湿润度则相反.可见,2001,2006和2011年为一致的极端干旱年,进一步提取MCI_GB指数在以上3年中,开始于7月干旱过程的累计旱情,依次为-1 181,-1 953和-1 312,即开始于7月的干旱过程往往后续累计强度为当年最强(表 2).

-

由此,我们着重分析这3个极端年7月开始和结束时段的环流异常特征,寻求干旱过程在该月集中开始且后续持续性偏强的环流场前兆信号.

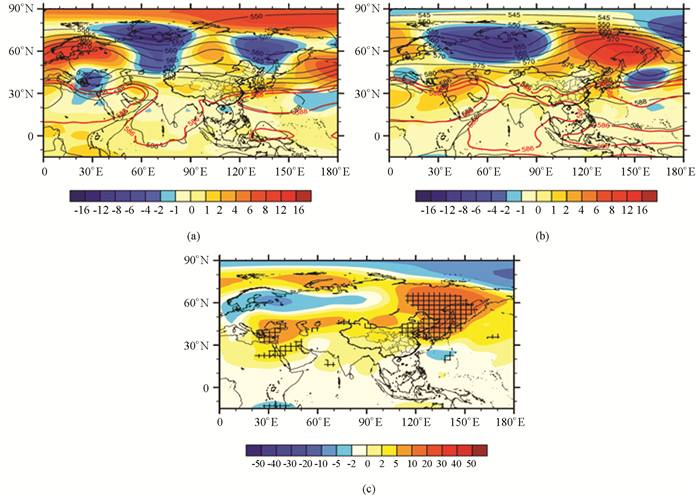

7月开始时段,副高588线西伸脊点和脊线较常年都略有北抬,西伸脊点位于我国东南部沿海地区,中高纬乌拉尔山—鄂霍兹克海一线为“负—正—负”的变压场分布,脊区在贝加尔湖以西地区,我国大部地区受弱的正变压影响,586线在我国西南地区较常年也略有北抬,东北亚偏东和中亚中纬度地区(30°-60°N)为“南高北低”的气压场分布,该型式不利于东路和西北路径冷空气南下影响我国西南地区(图 6a);而在结束时段,西太副高的西伸脊点较常年明显西移约20个经度,中高纬斯堪的纳维亚半岛—堪察加半岛地区为“负—正”式变压场分布,巴尔喀什湖—贝加尔湖为弱的正变压,重庆北部地区受弱的波动槽影响,中亚中纬度地区依然为“南高北低”的气压场分布(图 6b);从差异图上看,欧亚大陆中高纬地区为负(欧洲—西西伯利亚)—正(贝加尔湖—勘察加半岛)型分布,新疆北部、华北和东北地区为显著正异常,西南大部地区为弱的正异常,而负异常区域位于我国华南地区,这种配置不利于西南地区波动槽的加强,却有利于该地区脊的加强,加之西太平洋副热带高压主体位于海上,冷暖空气在西南地区强烈交汇的可能性小(图 6c).

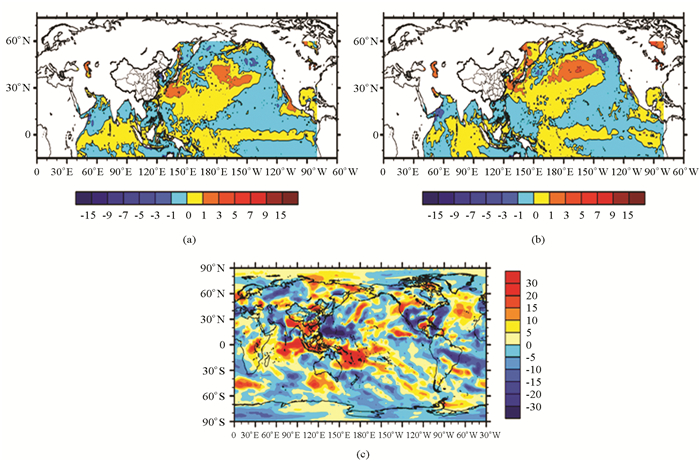

根据国家气候中心最新的ENSO事件特征量定义,2001年、2006年和2011年7月同期赤道太平洋关键区的海温都正常(表略).从距平海温场来看,7月开始时段,日本和琉球群岛以东洋面的海温较常年偏高0~3 ℃,南海洋面则偏低0~1 ℃(图 7a);而在结束时段,我国黄海—琉球群岛—日本以东洋面—鄂霍次克海一线洋面的增温0~3 ℃,西太平洋沿岸显著增温区有所北抬,南海依旧为降温区(图 7b);Liu等[25]和Wen等[26]2008年在Frankignoul and Hasselmann[27]平衡反馈估计的基础上提出了广义平衡反馈分析方法以研究区域气候异常对不同海区海温外强迫的反馈,而海温异常对大气垂直运动也会产生一定作用,由此结合OLR来看(图 7c),我国西南地区东部—长江中游地区有弱的对流活动(-15~0 W/m2),相比低纬地区,菲律宾以东洋面—赤道西太平洋(Nino4区)洋面一线为对流旺盛区(-30~-5 W/m2),而我国西南地区南部—华南—南海一线和赤道中太平洋地区均为明显对流下沉区(5~30 W/m2),它们与图 7a、b中海洋增、降温区基本一致.

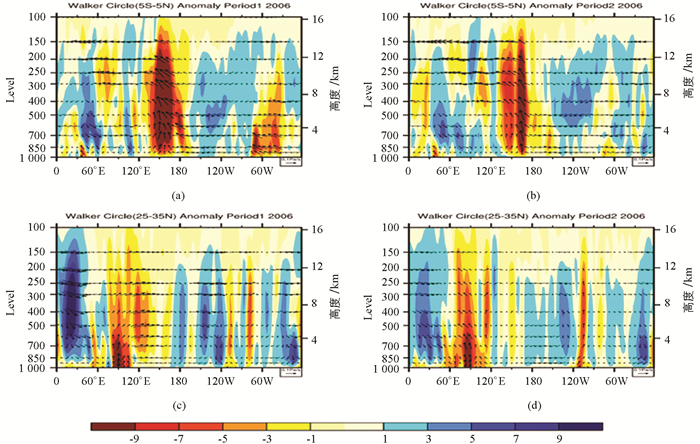

2006年7月的Walker垂直环流场来看,7月始末时段,赤道(5°S-5°N)西太平洋150°E-180°E附近地区为深厚的上升气流控制,而在中南半岛南部—苏门答腊岛一线(105°E附近)和中太平洋(Nino3.4)均为显著的下沉气流支控制(图 8a,b),这与OLR的对流活跃度分布较吻合(图 7c);中纬度地区来看,我国青藏高原中部—川西高原(90°E-100°E)为整层深厚的上升气流控制,其中低层尤为显著(-0.11~-0.03 Pa/s),强下沉支主要位于该纬度的中太平洋和东欧地区(0.01~0.11Pa/s);其中,重庆地区(105°E-110°E)整层垂直方向大致以700 hPa为界分割为上升、下沉活动区,且升(-0.05~-0.01 Pa/s)、降(0.01~0.03 Pa/s)强度都较弱,这说明该地区大气垂直升降运动皆弱且存在高低层的反向特征(图 8c,d). 2001年和2011年7月的中低纬度都为类似的环流分布型(图略).

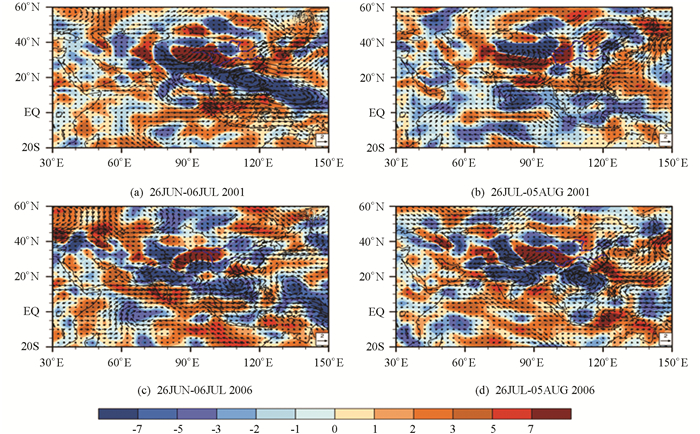

最后,从极端年的水汽输送场上看,2001年7月,重庆地区的水汽输送通道主要体现为流出,开始时段重庆地区整层水汽为辐散场控制,结束时段重庆界内长江以南地区整层水汽以辐合为主,以北则为辐散场控制(图 9a,b);2011年重庆大部地区在弱辐合场控制下,但水汽输送不足(图略);相比而言,2006年为水汽输送略好的年份,始末时段重庆以南的云贵高原地区均有来自东南半岛—华南地区气旋性回流而来的水汽,重庆界长江以南区域以较强辐合场为主,而长江以北则为弱辐散气流控制(图 9c,d).对比之前walker环流分析,重庆地区垂直方向上的高低层气流升降运动反向(图 8c,d),而区域内水平方向上,辐合、辐散场存在以长江为界的南北差异,且水汽输送不充分、整层水汽辐合偏弱,这都不利于极端年7月降水的持续产生,容易造成干旱事件的集中发生和后续维持.

2.1. 上世纪60年代以来重庆地表湿润度序列的变化特征

2.2. 1981-2015年重庆MCI_GB和地表湿润度持续干旱事件的时空分布

2.3. 1981-2015年重庆MCI_GB和地表湿润度持续干旱事件的趋势分布

2.4. 1981-2015年重庆MCI_GB和地表湿润度极端干旱事件的时空分布

2.5. 重庆MCI_GB和地表湿润度所表征极端干旱年份的挑选

2.6. 重庆极端干旱事件年份环流场的前兆信号分析

-

1) 1961-2015年,地表湿润度表征的干旱在除重庆主城和西部部分地区为变湿趋势外,其余大部地区都为变干的线性趋势;自上世纪60s以来,地表湿润度指数存在2~8年的显著周期,频率在上世纪90年代初存在趋势的转折.

2) 重庆1981-2015年MCI_GB持续累计旱情的年变率呈“东湿西干”的线性分布;而地表湿润度表征的旱情除在重庆东南、西部、西南部部分和东北偏北地区“变湿”以外,其余大部地区为“变干”趋势.

3) 1981-2015年MCI_GB极端干旱事件累计强度在重庆东北大部和西部局部地区较其余地区更重,旱情呈“东北部偏重”的分布,而地表湿润度则为“长江沿线偏重”的分布. 2001,2006和2011年均为一致的极端干旱年,两种指数在表征重庆东北、西南和东南部地区的强度时有一些差异.

4) 利用5类格点数据分析极端干旱年环流场前兆信号发现:7月始末期间,500 hPa欧亚中高纬由“负—正—负”转为“负—正”型变压场分布,中亚中纬度地区均为不利于西北路径冷空气南下的“南高北低”型气压场分布;海温强迫大气的作用下,在OLR场上我国西南地区东部—长江中游地区的对流活动较弱;从Walker环流和水汽场上,在重庆地区垂直和水平方向分界线的两侧,气流升降运动呈反向分布,加之水汽输送不充分、整层水汽辐合较弱,这都不利于降水的持续发生.

5) 本研究主要讨论气象干旱,它与土壤墒情可能存在差异,且它的形成往往由高温、少雨、弱风等多因素影响造成,成灾前往往持续数月之久,滞后性明显,本研究主要诊断了极端旱年盛夏初干旱过程多发时段的环流场异常对月内降水的影响,季节内过程分析还有待进一步研究.

下载:

下载: