-

随着我国城镇化进程不断加快,预计到2020年城镇化率将达到58%,一方面城市扩张需要提供大量建设用地以支持经济发展,另一方面,当前国家高度重视生态环境保护与粮食安全,需要保障一定的生态用地与农用地规模,这一矛盾反映了各土地利用主体及利益相关者对土地利用方式与数量等方面的不一致,其对以土地为核心的资源要素的竞争与博弈加剧了土地利用之间的空间冲突[1].土地利用冲突[2-4]是指由于土地具有自然与社会两重属性,受土地资源有限性、土地资产增值性、土地资源多功能性以及土地利用竞争性等因素的影响,不同土地利用主体在利用土地资源、土地资产与土地空间时产生的一定对立,并对社会、经济与生态环境造成一定的不协调性结果的表现.在当前经济发展新常态与建设“美丽中国”的形势下,正确处理建设发展、耕地与生态保护等不同目标之间的关系,识别各类用地的土地利用冲突水平并针对冲突区域提出相应的调控优化策略,对实现土地利用空间协调发展,缓解土地资源压力和人地矛盾具有重要的现实指导意义.

近年来,学者针对土地利用冲突与调控优化展开了一些相关研究,其研究的内容主要体现在以下3个方面:一是土地利用冲突区域识别研究.谭术魁[5]通过对我国土地利用冲突的实证案例研究表明,土地利用冲突的发生常常与国家的相关政策关系密切,通过结合土地利用冲突发生的频率和强度,诊断得出土地利用冲突经常发生的区域主要有城乡结合地带(城市边缘区)、农牧交错带、水陆交错地带以及城镇化发展较快的地区;二是土地利用冲突水平测度研究.杨永芳等[6]采用参与式调查法(PRA)定性确定了区域土地利用冲突的类型,建立了相应的评价指标体系.秦坤[7]、肖建英等[8]运用PSR模型与模糊评价法构建了土地利用生态冲突理论分析框架,定量测算了研究区土地利用空间冲突指数.此外,多规划目标方法也较多用于解决土地利用冲突的定量测算[9].综合来看,目前国内还是定性为主,定量分析为辅;三是土地利用冲突区域优化调控研究.阮松涛等[10]基于非合作博弈视角,认为依靠规范的公益引导,通过博弈方价值策略选择与博弈均衡最优解的形成,能缓和土地利用冲突.白永杰[11]为了缓和秦州区土地利用冲突,通过分析研究区土地利用冲突在不同地类上的分布情况,找出各冲突等级主导的土地利用类型,提出了相应的土地利用功能分区.总结来说,当前对于土地利用冲突研究还处于起步阶段,定量分析应用相对不足,在构建土地利用空间冲突测度模型时,传统统计分析方法难以揭示因地理现象变化导致的区域总体差异性和局部空间异质性,且研究样区大多选取东部平原城市(群)等大尺度区域[12],对西部丘陵山区关注度较少.

重庆市江津区作为一个典型的丘陵山区,相较于平原地区,具有地形起伏变化明显、生态系统脆弱、多中心组团发展等区域特征[13-15],海拔因子作为丘陵山区土地利用格局分布的重要影响因素之一,使得不同地类在海拔梯度上的分布呈现出规律变化特征[16],也使得土地利用冲突存在较大的差异性;当前江津区正朝着建设开放合作新高地和产城融合发展示范区目标发展,城镇化、工业化快速发展,强烈的土地需求导致各类用地之间矛盾加剧,同时由于其地处长江中上游和三峡库区尾端,生态环境建设要求高.鉴于此,本研究将基于研究区两期土地利用变更数据,采用景观生态学中的生态风险评价模型及空间自相关等研究方法测算江津区土地利用空间冲突指数,识别在不同海拔条件、不同冲突水平下的用地矛盾,最后提出相应的土地利用调控优化策略,以期缓解丘陵山区在经济发展和生态环境保护双重要求下的土地利用冲突问题,为土地利用调控优化提供一种新思路与参考,提高土地资源在空间上的合理开发利用.

全文HTML

-

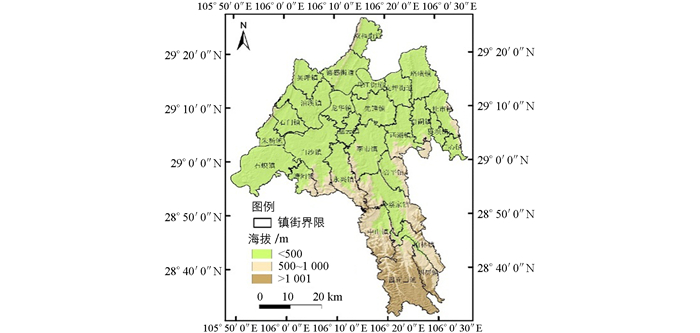

江津区地处重庆市西南部,区域总面积3 219.01 km2,下辖4个街道与24个镇,境内海拔介于161~1 645 m,地形南高北低,长江横贯东西,境内丘陵起伏,四面高山环抱,地块较为破碎,属山地丘陵地区(图 1);气候属亚热带季风气候,年均气温13.6~18.4℃,植被丰富、雨量充沛,是长江水系的上游干流区;2016年,全区总人口149.53万人,农业人口与非农业人口比值为1:0.62,三次产业结构比例为12.46:64.02:23.52.

-

研究数据涉及到土地利用数据、遥感影像、数字高程(DEM)数据以及相关社会经济数据.土地利用信息来源于江津区2009年、2016年土地利用现状变更调查数据库与遥感影像数据(30 m×30 m),通过对土地利用数据的分析、校对与归并,整理得到研究区三大土地利用空间类型,即农业生产空间(包括耕地、园地)、生活空间(包括城乡建设用地、交通水利用地、其他建设用地)与生态空间(包括林地、草地、水域、未利用地);通过从地理国情监测平台获取DEM数据,得到研究区不同海拔下的海拔类型,即海拔低于500 m为低海拔区,海拔介于500~1 000 m为中海拔区,海拔高于1 000 m为高海拔区;为测算土地利用冲突指数,本研究结合研究区区域面积、斑块情况与以往学者研究[17],选择500 m×500 m空间网格作为评估单元,对处在行政区边界未布满整个空间网格的空间斑块按一个完整方格进行计算,总计有13 520个空间单元网格.

-

在土地资源开发利用过程中,不同利益群体对土地资源展开竞争博弈[18],土地整治项目实施和城镇建设用地等空间开发活动对土地利用方式和区域景观格局产生影响,改变了区域“农业生产—生活—生态”空间结构比例,造成了土地利用空间冲突,影响区域生态系统的能量流动和土地生态服务功能,土地面临一定的生态风险,当土地利用冲突对土地造成的生态风险较大时,其对区域生态安全的负面效应越大,反之越小[19-20].故本研究基于区域土地利用空间协调发展与生态安全视角,运用景观生态学风险评价来测算土地利用冲突指数.

结合前人研究与研究区实际,以土地利用外部压力值、土地利用脆弱度指数和土地利用稳定性指数分别代表土地利用冲突的风险源、风险受体和风险效应,故土地利用冲突综合指数可表达为:

式中:F为土地利用冲突综合指数;fawmpfd为土地利用外部压力值;ffi为土地利用脆弱度指数;fpd为土地利用稳定性指数.

1) 土地利用外部压力值(fawmpfd).面积加权平均分维数(AWMPFD)是测算景观斑块形状的复杂性指数,反映了土地资源开发利用过程中的空间外部压力,可表征邻近景观对该景观单元生态干扰影响程度.

式中:Pij为斑块周长;aij为斑块面积;A为空间类型总面积;i,j为第i个空间网格内第j种土地利用类型;m为研究区空间网格总数;n为土地利用类型总数.为方便统一计算,将其结果进行0~1标准化处理.

2) 土地利用脆弱度指数(ffi).空间格局的脆弱性是指由于景观格局在收到外界压力时所表现出的敏感性以及缺乏适应能力从而景观系统结构、功能发生改变的一种特性,常用景观脆弱度(FI)指数来表征这一特性.

式中:Fi为各类景观的脆弱度指数; ai为空间单元内各类景观面积;S为空间单元总面积,结合已有研究与咨询相关专家[21],对研究区各地类进行脆弱度赋值,结果如表 1所示.为方便统一计算,将景观脆弱度结果进行0~1标准化处理.

3) 土地利用稳定性指数(fpd).景观破碎度(PD)反映土地资源的稳定性,景观破碎度越大,说明土地利用系统稳定性越差,对生态灾害的扩散作用越强.

式中:Ni为各类景观斑块个数;Si为各类景观总面积.为方便统一计算,将其结果进行0~1标准化处理.

根据倒U型曲线模型,按照土地利用冲突指数累积频率曲线分布特征,利用ArcGIS 10.2软件中自然断裂法,将土地利用冲突划分为4个等级:(0.0,0.4)为稳定可控,[0.4,0.6)为一般冲突,[0.6,0.9)为中度冲突,[0.9,1.5)为重度冲突.

-

为分析各级冲突单元在空间分布上的关联特征,采用全局Moran指数I和局部空间自相关统计量Gi指数计算研究样区的空间自相关性[22-24].其计算公式如下:

式中:n为冲突单元总数;xi和xj分别是位置i和j处的冲突分值;x为xi属性的平均值;wij为空间权重矩阵.

指数I表征的是整个研究区空间邻近的评价单元的土地利用冲突综合指数的相似程度,指数I的取值在[-1, 1]之间,大于0表明存在着正的空间自相关,小于0表明存在着负的空间自相关,等于0表明不存在空间自相关;Gi指数是基于距离权重矩阵的局部空间自相关指标,可以用来检验局部地区是否有高值或低值在空间上趋于集聚.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源及处理

1.3. 研究方法

1.3.1. 土地利用冲突测度指数

1.3.2. 土地利用冲突自相关指数计算

-

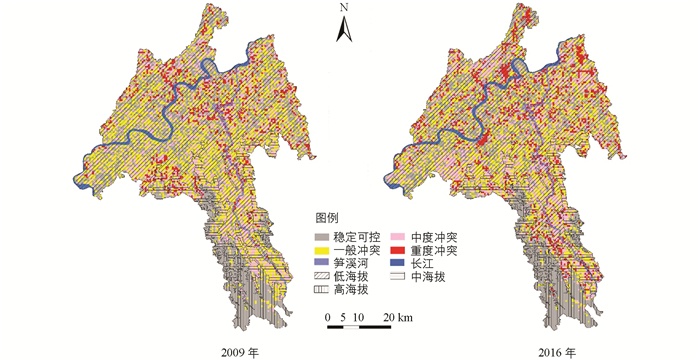

根据公式(1)至公式(4)计算得到研究区两期土地利用冲突指数测算结果(表 2、图 2),从总体格局与等级数量来看,研究区整体土地利用冲突空间单元格都分布较为集中,冲突水平处于可控范围内,稳定可控与一般冲突占全部冲突等级的64%以上,冲突等级数量从大到小依次为稳定可控、一般冲突、中度冲突、重度冲突,中度冲突与重度冲突等级呈递增趋势,由2009年的31.58%增至2016年的36.35%.

稳定可控级别的空间单元变化幅度不大,较2009年只减少了103个,整体来看主要集中在中山镇与四面山镇等高海拔地区,这得益于该地区地表类型比较单一,景观连续性强,冲突强度较低,且江津区对四面山周边实施严格的生态保护制度,重点保护林地等生态涵养价值高的生态用地,为降低研究区生态风险和控制空间冲突起到了重要作用.

一般冲突级别的空间单元数量较2009年减少了542个,且大部分演变成了中度与重度冲突级别,空间位置分布在李市镇、蔡家镇、柏林镇等低中海拔区,主要是由于江习高速、四面山高速等公路网的大规模建设,占用了大量耕地、林地,对生态环境的切割干扰强烈.

中度冲突与重度冲突级别数量大幅度增加,较2009年增加了645个,并呈现出“一江一河三区”集中连片的空间分布规律,即在快速城镇化过程中,研究区中度冲突与重度冲突水平主要发生在长江、笋溪河流域周边、白沙镇、珞璜镇、德感—双福街道等5个区域,长江、笋溪河流域周边地处河流与城镇村交界处,水域、园地、建设用地相互之间变化频率高,易造成土地利用冲突,白沙镇、珞璜镇、德感—双福街道近年来土地利用冲突加剧主要是由于城市工业化的快速扩张,工业园区的建成占用了大量农用地、未利用地,土地利用类型较2009年更加复杂多样,导致景观格局空间外部压力较大,脆弱度较高.

-

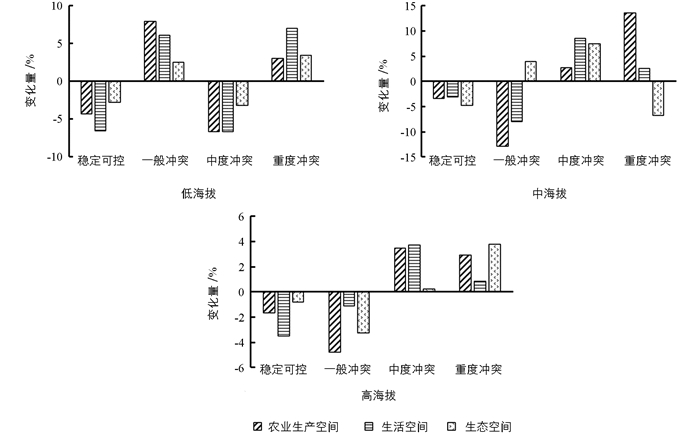

对研究区2009年和2016年土地利用冲突水平测算,结果表明研究区不同海拔条件下的土地利用冲突呈现较强时空分异特征,海拔越高,冲突程度越小,冲突地类随冲突程度发生相应变化(表 3、图 3).

低海拔地区土地利用冲突水平较多集中在中度冲突与重度冲突等级上,冲突地类主要是农业生产用地与生活用地,这两者用地类型的中度与重度冲突水平在2009年和2016年均占到了总土地利用冲突水平的57%以上,其中2016年重度冲突等级比例相较于2009年增加了16.53%.原因是低海拔地区适合人类居住与发展,受人类活动与城镇化影响较大,在城镇化过程中,各类产业用地需求激增,产业结构的变化使得土地利用冲突逐步向该区域集中,城镇人口的增长导致生活空间(主要是城镇用地)快速扩张,挤占了农业生产空间,农业生产空间在不断减少的同时景观连续性也不断下降,导致土地利用空间结构比例不合理,区域景观格局外部压力与脆弱度指数升高,土地利用冲突水平日益加剧.

中海拔地区土地利用冲突水平主要集中在一般冲突与中度冲突等级上,冲突地类以生活用地与生态用地为主,其中生活用地的一般与中度冲突水平占比之和在2009年和2016年分别为68.26%和68.74%,生态用地的一般与中度冲突水平占比之和在2009年和2016年分别为49.57%,61.06%,2016年一般冲突等级较2009年比例下降了17.05%,但中度冲突与重度冲突等级比例较2009年共计增加了28.11%.一方面是由于乡村区域空间人地关系不尽协调,农村剩余劳动力不断向城市转移,但农村居民点数量没有相应减少,个别区域还出现了不减反增,即“一户多宅”等现象,且布局也较为散乱,所以生活空间冲突水平有所增加.此外,人类生产生活活动(新修农村居民点、新修道路)还是对该区域的林地、水域等生态用地造成了景观格局分割,减少了景观的连片规模,引起生态空间冲突水平有所增加.总体上来看中海拔地区土地利用冲突水平与低海拔地区相比较为缓和,土地利用空间结构比例较为合理.

高海拔地区土地利用冲突水平主要集中在稳定可控等级上,用地类型以农业生产用地与生态用地为主,其中农业生产用地的稳定可控与一般冲突水平占比之和在2009年和2016年分别为84.15%和77.72%,生态用地的稳定可控与一般冲突水平占比之和在2009年和2016年分别为93.42%和89.40%,从变化趋势看,2016年一般冲突、中度冲突与重度冲突等级比例较2009年仅共计增加了5.93%,表明当前江津区高海拔地区土地生态风险较低.原因在于高海拔地区人类生产生活活动较少,对地类的利用率与转变率相对较低.此外,江津区为保护四面山的自然资源,对江津区南部高海拔区域划定了严格的生态红线,区域景观规模与格局都得到了很好保护.

-

运用Geoda软件,以邻接度为空间权重,计算研究区两期土地利用冲突综合指数的全局自相关系数Moran'I,揭示研究区土地利用冲突水平的总体分布特征,采用蒙持卡罗模拟的方法,计算p值来检验Moran'I指数是否有统计学意义.通过分析表 4可知:总体上看,2个研究年份的Moran'I指数全部为正,在正态分布假设下,对Moran'I指数检验的结果有统计学意义(Z值越大说明相关度越有统计学意义),且p值都小于0.05,说明在95%以上的置信度下研究区的土地利用冲突指数是有统计学意义的,存在正的空间自相关,表明研究区土地利用冲突水平总体上趋于空间集聚.从年份对比来看,2009年至2016年间Moran'I指数是上升的,表明研究区土地利用冲突水平的空间集聚性呈增强趋势.

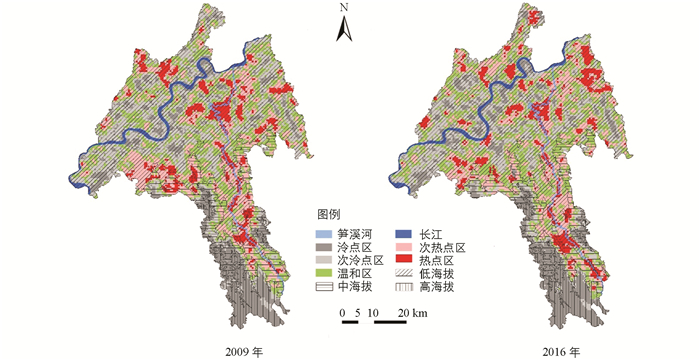

为了合理揭示研究区内所有空间单元之间的空间联系模式,进一步测算2009年与2016年的土地利用冲突水平Gi统计量,运用Jenks最佳自然断点分类法将13 520个空间单元划分为5种类型:热点区、次热点区、温和区、次冷点区和冷点区,从而生成研究区不同海拔条件下的土地利用冲突水平“冷热点”分布图(图 4).

从冷热点各类型的空间分布和单元数量上看(表 5),2009-2016年间,研究区土地利用冲突水平的“冷热点”区域总体空间格局较为稳定,局部发生变化;热点区与冷点区均呈现增加的趋势,温和区也持续增长,而次热点区与次冷点区逐步下降.

其中,热点区主要分布在低海拔地区(珞璜、白沙、先锋等镇街),该区域近年来城镇用地需求量激增,呈连续分布状态,土地利用类型复杂;冷点区主要分布在土地利用类型比较单一的高海拔地区(中山镇南部以及四面山镇大部分地区),次热点区与次冷点区主要集中在热点区与冷点区外围;随着时间推移,研究区西部(油溪、石门、朱杨等乡镇)的次冷点区逐步被温和区以及次热点区代替,珞璜镇的次冷点区与温和区逐步被次热点区与热点区代替;温和区总体数量略有上升,增加了1 052个,主要集中在研究区中部.

-

根据上文分析,当前江津区土地利用冲突已呈现出愈演愈烈趋势,若不采取相应措施,将导致江津区土地生态风险进一步提高,土地资源利用领域矛盾愈加突出.所以本研究结合研究区的海拔分布、土地利用空间分布与冲突等级,提出不同海拔条件下的土地利用冲突调控策略,以达到缓和土地利用冲突水平、促进土地利用空间协调发展的目的.

-

该区域作为县域发展的重点地区,冲突水平居高不下.首先应加强生活用地尤其是城镇建设用地管制,统筹建设用地增量,引导工业用地向园区集中,提高土地集约利用水平,梳理城市核心发展功能及相关产业人口,破解人地矛盾.其次应提高耕地保护,加大土地整治力度,防止环境污染,保证耕地数量不减少、质量不降低,拓展土地生态空间.最后要严格管控市区的绿地与湿地面积,提升城市中的绿化覆盖率,减少区域景观格局外部压力与脆弱度指数.

-

该区域近年来城镇化速率加快,土地开发速度提高,冲突水平日益加剧.今后该区域的调控方向可分为两方面.一方面针对乡村区域空间人地不协调问题,应严格按照镇级尺度土地利用总体规划的要求控制建设用地无序扩张,引导农村居民点有序复垦,坚持统筹协调,落实占补平衡制度.另一方面,针对该区域生态用地问题,后续人类生产生活活动应尽量利用当地原有的地形地势,减少对生态用地景观格局的分割,并且加强对生态用地的后续保护,做到农业生产—生活—生态协调发展.

-

该区域受地形影响,人类活动与土地利用开发活动较少,整体上处于稳定可控状态,在后续发展中应严格控制影响生态环境的工程与土地利用开发活动.对植被破坏较多区域,采取封山育林及坡改梯等生物与工程措施,恢复自然生态系统,防止水土流失;继续加强水域保护,在重要水源保护地配套建设流域防护林园,维护生态用地的生态平衡与稳定,促进水域与林地的协调同步发展,实现其调节气候、保护生态环境的功能;对于该区域,还应设定跨区域的资源保护补偿措施,明确“谁获利谁补偿,谁保护谁受偿”的补偿原则,切实保障区域发展的公平性,缓解经济发展与环境保护之间的矛盾.

2.1. 土地利用冲突程度及时空特征分析

2.1.1. 土地利用冲突程度分析

2.1.2. 土地利用冲突时空特征分析

2.2. 空间自相关分析

2.3. 土地利用冲突调控策略

2.3.1. 低海拔地区冲突调控策略

2.3.2. 中海拔地区冲突调控策略

2.3.3. 高海拔地区冲突调控策略

-

以重庆市江津区作为西南山地丘陵区的典型样区,在遥感和GIS技术支持下,以2009年、2016年两期土地利用现状数据为数据源,对研究区土地利用冲突综合指数进行测算,分析其时间演变特征与空间分异特征,对综合指数进行空间自相关分析,提出不同海拔条件下的土地利用冲突调控策略,得到以下结论:

1) 2009-2016年间江津区土地利用冲突水平的等级数量与空间分布均特征明显,稳定可控与一般冲突占全部冲突等级的64%以上,等级数量从大到小依次为:稳定可控、一般冲突、中度冲突、重度冲突;空间分布上,冲突水平呈递增趋势,呈现出“两江河三组团”集中连片的空间分布规律.

2) 江津区不同海拔下的土地利用冲突水平与冲突地类呈现出规律变化特征,低海拔地区冲突集中在中度冲突与重度冲突等级上,冲突地类主要是农业生产用地与生活用地;中海拔地区冲突主要为一般冲突与中度冲突,生活用地与生态用地为主要冲突地类;高海拔地区冲突集中在稳定可控等级上,用地类型以农业生产用地与生态用地为主.

3) 全局自相关分析表明,江津区土地利用冲突指数的空间正相关性有统计学意义,并随着时间推移,土地利用冲突水平的空间自相关性程度增强,Moran'I指数由2009年的0.360 7上升到了2016年的0.381 9;局部自相关分析表明,热点区逐步迁移至城镇用地激增、土地类型复杂的低海拔地区,冷点区主要分布于土地类型比较单一的高海拔地区,存在着明显的空间集聚效应.

4) 针对江津区不同海拔下的土地利用冲突等级,提出3种土地调控优化策略,引导土地利用空间协调发展,提供主体功能明细、发展导向明确、开发秩序规范的区域协调发展思路,提高区域可持续发展水平.

-

本研究分析了丘陵山区土地利用冲突指数的时序变化与空间演变过程,研究表明江津区土地利用冲突主要以稳定可控与一般冲突为主,且中度冲突与重度冲突主要集中在城区中心、工业园区聚集地与长江流域周边等低海拔地区,这主要是由于当前城镇化的快速扩张和自然因素(地形、水文等)限制所造成的,这也与廖李红等[12]、贺艳华等[25]的研究结果有很好的相似性;冉娜等[26]通过对常州市金坛区冲突类型进行耦合协调,实现了区域“三线”划定,本研究根据丘陵山区土地利用冲突等级分布,因地制宜提出土地利用冲突调控策略,对缓和区域冲突、优化土地利用结构提供了一种新思路与参考.

本研究基于土地利用系统的外部压力值、脆弱度及稳定性等特点构建了土地利用冲突测度指数,未能完全涵盖土地利用冲突所表现的内容,比如土地利用制度冲突、土地利用文化冲突及土地利用价值冲突等,仍需开展进一步的综合研究;当前国内对土地利用冲突的研究主要还处于基础理论研究阶段,在对土地利用冲突等级的划分等应用研究上尚未形成统一标准,本研究根据研究区实际与冲突理论相结合,存在一定比例的定性分析,结论仅供参考.

下载:

下载: