-

情绪作为心理健康的内在指标之一,会影响到个体的一系列心身活动. Watson等人[1]的情绪双因素模型中将情绪大致分为正性和负性2种.正性情绪指个体在内外刺激中获得满足而产生的愉悦感受;负性情绪则指负性生活事件导致体内气机紊乱时的负面体验[2].儿童期是个体发展情绪体验的关键期,情绪对儿童的记忆、决策乃至身心健康都有显著的影响[3].个体体验到的高兴等正性情绪越多,心理越健康;反之,焦虑等负性情绪越多,对心理健康和功能发展越不利[4-5].正负性情绪和儿童的心理健康联系紧密,所以探讨影响正负性情绪的心理机制尤其重要.

正负性情绪的影响因素一般可以分为外源性和内源性2种.儿童阶段,父母的情感温暖是最为常见的一个外源性因素.生态系统理论认为家庭是影响儿童发展的重要微观系统[6],父母作为主要成员,他们给儿童提供的情感温暖至关重要.父母的情感温暖表现为协调、支持和默许孩子的要求,及时对孩子的需要进行反馈,并且有意识地培养孩子个性、自我调节和自我主张的过程[7].高质量的父母情感温暖可以为儿童提供一个更加温馨的生活环境,产生持续的积极情绪体验,并有效地降低儿童遭受的外界压力、抑郁和焦虑等负面情绪[8-9].由此可见,父母情感温暖作为影响儿童正负性情绪的一个重要外源性因素,它有着不容忽视的影响力.

相对于父母情感温暖,儿童的心理素质则是一个重要的内源性因素.心理素质是以生理条件为基础的,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,具有基础、衍生和发展功能的,并与人的适应行为和创造行为密切联系的心理品质[10].已有研究[11-13]曾在青少年和青年群体上发现高心理素质的个体正性情绪更高;低心理素质的个体负性情绪更高,且存在过度的负性加工偏向.但对于儿童群体,该关系还有待进一步验证.由生态系统的理论来看,心理素质是父母情感温暖影响儿童正负性情绪的一个中介机制[6].父母的情感温暖能在一定程度上培养儿童的心理素质[10].另一方面,心理素质作为一个较为基本的心理品质,又会进一步影响一些功能更加具体的个性品质,譬如自尊[14]等.这些具体的个性品质会对正负性情绪产生更加直接的影响.

在众多内源性因素中,希望可能是一个会对情绪产生积极影响的个性品质. Snyder[15]将希望描述为实现目标的期望的简称,它具有强大的心理驱动力和目标导向,促使人们朝着预期或渴望的方向前进,在这个过程中,个体会产生显著的积极体验. Snyder等人[16-17]研究发现,抱有更高希望感的人会体验到更频繁、更强烈的正性情绪;反之,希望感较低的人会缺乏努力,无法实现目标,从而体验到更多的负性情绪.一项长达6年的追踪研究[18]也发现,希望能很大程度上预测青少年的积极情绪,与消极情绪存在显著负相关.

在Snyder[19]理论中,希望分为2个维度:动力思维和路径思维.动力思维是指个体执行实现预期目标的手段;路径思维是指个体制定成功的计划以实现这些目标的能力.有研究[19-20]曾指出这2个维度在概念上存在明显差异,不应该被简单合并为希望.人们通常将希望作为一种主观状态,如你是否觉得很有希望,而这主要与动力思维有关. Snyder的希望理论侧重于从能力的角度进行描述,这虽与“希望感”这种主观描述存在一定差别,但这本身无对错之分.已有研究大都使用Snyder的理论,将希望视为两维度之和,但鉴于两者概念上的差异,本研究将动力思维和路径思维同时度纳入模型,而非加总.

综上,父母情感温暖可能通过培养儿童的心理素质,进而塑造儿童的希望感,最终实现对儿童情绪的积极影响.为此,本研究从父母情感温暖、心理素质、希望感和正负性情绪4个变量入手,建立连续中介模型,并检验正性和负性情绪在该机制上是否存在差异.

全文HTML

-

采用整群随机抽样方法,从农村小学、乡镇小学和城市小学中选取1 350名年龄为9~12岁的小学生为研究对象.这些学生均来自中国东部(287名)、中部(489名)和西部(574名)的经济发展区.其中,男生664名,女生686名;四年级442名,五年级449名,六年级459名.

-

本研究选用Perris等人[21]编制,并由岳冬梅等人[22]修订的中文版“父母教养方式问卷”来评估儿童的父母情感温暖.该问卷包含3个维度:情绪温暖(14项)、拒绝(8项)和控制(10项),本研究使用的是情感温暖维度,且是对父母分别评分.问卷采用1-4级计分,从1“从不”到4“总是”,得分越高,儿童感受到父母的情感温暖越多.本研究中,父亲情感温暖的内部一致性系数是0.859,母亲是0.860.

-

本研究选用由张大均等人[23]在已有的小学生心理素质问卷基础上,潘彦谷等人[24]根据双因子模型进行开发、验证和修订得到的简化版的“小学生心理素质问卷”对小学生的心理素质水平进行测量.该问卷包含3个维度,共27个条目,分别为认知、个性和适应性.每个维度9个条目.心理素质总分为3个维度得分之和,分数越高,儿童的心理素质水平越高.问卷采用1-5级计分,从1“非常不符合”到5“非常符合”.本研究中,心理素质总分的内部一致性系数是0.909.

-

本研究选用Snyder等人[25]编制,并由赵必华等人[26]修订的中文版“希望量表”来评估儿童的希望感.该量表为自我评估量表,共6个条目,包括2个维度:动力思维(3个条目)和路径思维(3个条目).量表采用1-6级计分,从1“从不”到6“总是”,量表得分越高,儿童的动力思维和路径思维能力越好.本研究中,希望感总分的内部一致性系数为0.841,动力思维是0.713,路径思维是0.755.

-

本研究选用Crawford等人[27]编制的“正负性情绪量表”来评估儿童近期的正、负性情绪.该量表由30个描述不同情绪的条目构成,其中15个为正性情绪,如高校;15个为负性情绪,如悲伤.量表为1-5级计分,从1“几乎没有”到5“非常强烈”,得分越高,该情绪体验越强烈.本研究中,正性情绪的内部一致性系数是0.877,负性情绪的内部一致性系数是0.865.

-

采用SPSS 22.0和R进行数据处理和统计分析,主要包括:①对父/母情感温暖、心理素质、动力思维/路径思维及正/负性情绪进行相关分析;②对人口学变量上的差异进行方差分析;③分别对正性和负性情绪构建连续中介模型;④对比正性和负性情绪的模型是否存在差异.本研究中各变量的数据缺失率为0%~5.3%,缺失率较低,分析时采用极大似然估计法(FIML)来处理数据缺失.本研究采用Preacher等人[28]的Bootstrapping方法(1 000次迭代)检验中介效应,该方法能为每条路径提供95%置信区间,若区间不包含0,则效应显著.

1.1. 研究对象

1.2. 研究工具

1.2.1. 父母情感温暖

1.2.2. 心理素质

1.2.3. 希望感

1.2.4. 正性和负性情绪

1.3. 数据处理和分析

-

采用Harman单因素法检验本研究中的共同方法偏差,使所有测量项目都负荷在一个共同潜因子上,结果显示模型拟合不良(χ2=24 319.234,df=2 849,χ2/ df=8.536,CFI=0.482, TLI=0.468,RMSEA=0.075,SRMR=0.089),即本研究中不存在可以解释大部分变异的方法学因子,不存在明显的共同方法偏差.

-

表 1显示了各变量的均值和标准差,以及各变量之间的相关性.相关分析结果表明正性情绪与其余6个维度之间均存在显著的正相关关系.负性情绪与除了正性情绪外的所有变量均存在显著的负相关关系.

基于人口学变量进行方差分析后发现,仅性别和是否学生干部上出现了显著差异,年级、父母受教育程度、年收入等不存在显著差异,结果如表 2所示.

-

本研究分别针对正性和负性情绪,构建由父/母情感温暖、心理素质、希望感的动力思维/路径思维构成的连续中介模型.根据上文的独立样本t检验结果,我们将儿童的性别和是否担任学生干部作为本研究的控制变量.

-

父亲情感温暖(β=0.101,SE=0.074,p<0.01,95% CI[0.103,0.351])和母亲情感温暖(β=0.109,SE=0.078,p<0.01,95% CI[0.126,0.384])均能够显著预测儿童的正性情绪;但不能预测儿童的负性情绪,父亲(β=-0.068,SE=0.081,p=0.095,95% CI[-0.271,-0.002]),母亲(β=-0.027,SE=0.085,p=0.503,95% CI[-0.202,0.079]).

-

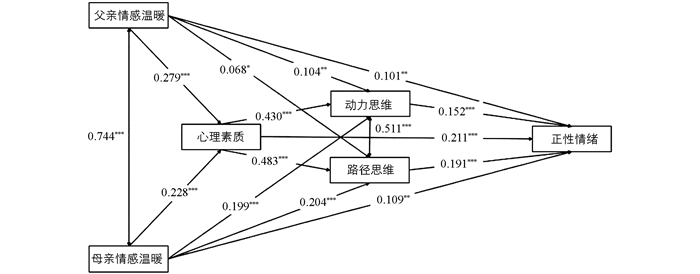

研究发现,父亲情感温暖(β=0.279,SE=0.116,p<0.00,95% CI[0.751,1.098])和母亲情感温暖(β=0.228,SE=0.121,p<0.00,95% CI[0.567,0.966])均能显著预测儿童的心理素质水平;心理素质水平越好,儿童体验到的正性情绪越多(β=0.211,SE=0.020,p<0.00,95% CI[0.112,0.178]),负性情绪越少(β=-0.191,SE=0.022,p<0.00,95% CI[-0.469,-0.101]);心理素质水平越高,其动力思维也就越发达(β=0.430,SE=0.005,p<0.00,95% CI[0.084,0.102]),该结果同样适用于路径思维(β=0.483,SE=0.005,p<0.00,95% CI[0.097,0.113]).同时,儿童的动力思维能对儿童的正性情绪产生积极影响(β=0.152,SE=0.102,p<0.00,95% CI[0.318,0.656]),对负性情绪产生消极影响(β=-0.100,SE=0.111,p<0.05,95% CI[-0.469,-0.101]);路径思维越发达的孩子,其正性情绪(β=0.191,SE=0.105,p<0.00,95% CI[0.435,0.781])和负性情绪(β=0.106,SE=0.114,p<0.01,95% CI[0.112,0.489])越强,出现了局部的遮蔽效应.由于父母情感温暖—正性情绪的直接效应显著,所以心理素质、动力思维和路径思维在父母情感温暖和正性情绪间起部分连续中介的作用.父母情感温暖—负性情绪的直接效应不显著,所以心理素质、动力思维和路径思维在父母情感温暖和负性情绪之间起完全连续中介的作用,详见图 1和图 2(显著路径的95% CI均不包含0,图中均为标准化路径系数).

2.1. 共同方法偏差检验

2.2. 描述性分析

2.3. 中介效应检验

2.3.1. 直接效应

2.3.2. 间接效应

-

本研究探讨了父母情感温暖通过心理素质和希望感影响儿童在近期生活中体验到的正负性情绪,值得指出的是,本研究首次在儿童群体中验证了心理素质对正负情绪的影响.除此之外,本研究还把希望感的2个维度同时纳入模型,探索动力思维和路径思维之间可能存在的功能差异.最终结果表明,4个变量构成的连续中介模型成立,但正负2种情绪的模型机制不一样,正性情绪是部分中介,负性情绪则是完全中介,且希望感的2个子维度存在显著的功能差异.

相关分析表明,父亲和母亲的情感温暖程度越高,儿童的正性情绪越高,负性情绪越低,该结果表明父母情感温暖对儿童的情绪具有普遍的促进和保护作用,这与已有相关结论一致[8-9],并且也在一定程度上体现了生态系统理论[6].除了父母情感温暖这个外源性影响因素,本研究发现儿童的心理素质能对儿童的正负性情绪产生显著的积极影响.对此,前人[11-13]曾研究过中学生、大学生心理素质量表对正性负性情绪的影响,并多次发现了心理素质在情绪上的积极功能,心理素质越高,正性情绪越高,负性情绪越低.本研究以小学生儿童为研究对象,也得到了相同的结果.综合来看,这说明心理素质对不同年龄阶段个体的正负性情绪都具有积极功能,是一个稳定且功能广泛的积极心理品质[10].

本研究中,儿童的希望感也对其正负性情绪的体验有显著影响.整体来看,希望感越高,儿童的正性情绪越多,负性情绪越少,这一结果与前人研究基本一致[16-18].除此之外,基于前人提到希望的2个维度存在概念差异[19],本研究进一步发现了动力思维和路径思维在细节处存在功能差异.对于正性情绪,动力思维和路径思维均能产生显著的积极影响,且影响力大小没有明显差别;而在预测负性情绪时,动力思维可以减少儿童的负面情绪体验,但路径思维却正向增加了儿童的负面情绪体验.对此,本研究认为这可能与路径思维的使用情境有关,路径思维描述的是个体为实现目标而做出的积极尝试,如解决遇到的问题,该情境主要用于个体遭受挫折之时,即路径思维可能与个体正在应对的外界的压力和挑战存在唤醒情境上的一致性,这导致了路径思维与负性情绪的正相关.

路径思维的这一结果也在父母情感温暖和负性情绪中构成了局部的遮蔽效应.对此,本研究认为:当父母的情感温暖较高时,它会让儿童形成更高的路径思维,当儿童近期遭遇让其难过、沮丧的事件时,他们会更加积极主动地想办法解决问题,负性情绪和路径思维同步唤醒.但在父母情感温暖比较低的家庭中,孩子的路径思维本来就相对较低,这些家庭中的孩子在处理负性情绪或相关事件时,他们更多会选择放弃,或者较少去思考解决的方法,故而不会因为积极尝试而体验到更多负性情绪,甚至麻木了原本的负性情绪.正性情绪的模型更多与顺境相关,故不会出现这种遮蔽效应.

本研究对父母情感温暖、心理素质、希望感(动力思维和路径思维)和正负性情绪进行连续中介检验,结果发现心理素质、希望感(动力思维和路径思维)在父亲、母亲情感温暖和正性情绪之间起部分中介的关系.以往关于父母情感温暖和正性情绪的研究也发现了部分中介的结论[29-30].父亲、母亲情感温暖和负性情绪之间的关系完全是由心理素质、希望感(动力思维和路径思维)的间接作用形成的,该结果强调了心理素质和希望感作为内在心理机制的重要地位.前人[31]关于父母情感温暖和负性情绪的研究多为部分中介,这可能是因为已有研究中的中介变量不能充分代表父母情感温暖影响个体情绪的内在机制,或是希望感对于尚在发展能力阶段儿童更为依赖.

本研究取样范围广,具有较强的代表性,但也存在一些局限性.首先,作为一项横断研究,虽然父母情感温暖、心理素质和希望感相对稳定,但儿童正负情绪容易随时间出现高低波动,本研究无法对此做出进一步的回答,日后研究可以考虑结合纵向数据,深化该问题的探索.其次,本研究的儿童都在四年级及以上,因为只有该年级以上的儿童才能独立理解和完成自评问卷,对于更小年龄段的儿童,未来研究可考虑使用观察、教师他评等方法来克服问卷调查的局限.

-

心理素质、希望感的动力思维和路径思维在父母情感温暖和正性情绪之间起到部分连续中介的作用;在父母情感温暖和负性情绪之间起到完全连续中介作用,且路径思维上存在遮蔽效应.

下载:

下载: