-

随着社会的不断发展,人类对能源的消耗也越来越巨大,当今世界正面临着能源危机,世界的正常运行离不开能源,离开了能源世界的发展将停滞不前,人类的生活将会受到巨大的影响[1-2]. 世界上使用最多的是各种化石能源,比如煤炭、石油、天然气等,这些化石能源的使用将排放大量的二氧化碳和其它污染气体,会造成严重的空气污染,对环境有极大的破坏[3],基于上面两个原因,发展绿色环保的新能源刻不容缓. 在常见的水能、风能、太阳能等新能源中,太阳能可谓取之不尽、用之不竭,并且也不会对环境造成影响,所以发展太阳能光伏电池及其发电系统非常合理且十分必要.

本文通过仿真来实现整个光伏发电并网系统运行流程,即从太阳能到电能再到电网的完整流程. 首先是光伏电池的建模,根据光伏电池的等效电路,建立模型参数修正的光伏电池的完整数学模型;然后是关于光伏电池的最大功率点追踪的问题,即如何使光伏电池工作在最大功率点处;最后是整个光伏并网系统最为核心的部分——光伏逆变器的建模和控制,提出了在并网电流直接反馈的基础上引入电容电流反馈的有源阻尼控制算法.

全文HTML

-

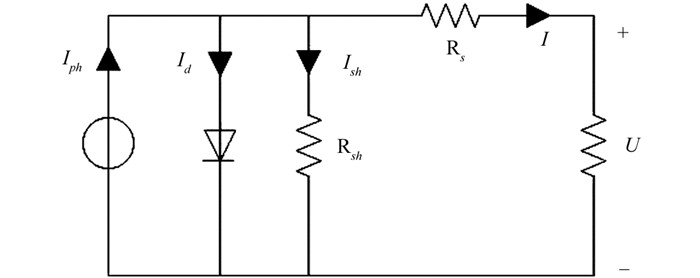

光伏电池的作用是将太阳能转换为电能,其实际上是一个大面积的二极管,基本的结构为半导体的P-N结[4]. 当太阳光照直接照在光伏电池上时,光伏电池根据光生伏特效应可以将太阳能转化为电能. 光伏电池的等效电路图如图 1所示. 在不改变光照的条件下,光伏电池会恒定地输出电流Iph,也可以理解为光生电流Iph只跟光照强度有关系. 电流Iph会有一部分流经二极管,这部分的电流为Id. 光伏电池本身也有内阻,用并联电阻和串联电阻来表示光伏电池的内阻,并联电阻为Rsh,串联电阻为Rs. U和I是负载上的电压和电流,即是光伏电池的输出电压和输出电流.

根据光伏电池的等效电路图可得光伏电池的输出电流公式:

式中:Iph为光生电流;Id为二极管电流;Ish为并联支路电流. 二极管电流和光伏电池输出电压的关系满足下式:

式中:I0为二极管反向饱和电流;q为电子电荷;A是二极管理想因子,一般取1;K为玻尔兹曼常数(1.38×10-23J/K);T是太阳能板表面的绝对温度. 根据基尔霍夫电压定律可得:

将式(2)和式(3)代入式(1)可得:

式(4)就是用于建立光伏电池数学模型的完整数学公式,该公式比较复杂,考虑实际情况我们将其简化[5],使用简化后的公式来建立数学模型. 简化后的公式如下:

其中B和C是常数,其表达式如下:

式中:Isc为光伏电池短路电流;Uoc为光伏电池开路电压;Im为光伏电池最大功率点电流;Um为光伏电池最大功率点电压.

在脱离理想环境的实际应用过程中,实际的环境并不像理想环境那样一成不变,多变的环境会使光伏电池的输出产生偏差,为使光伏电池的输出与实际情况符合,需对上述公式中的部分参数进行修正[6],具体参数修正如下:

上述修正公式中:Tref为标准环境下温度(25 ℃);Sref为标准环境下光照强度(1 000 W/m2);a,b,c为修正系数,分别为0.002 5(℃),0.5(W/m2),0.002 88(℃).

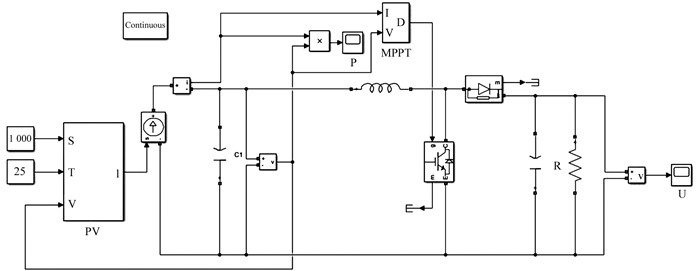

根据简化后的光伏电池输出电流表达式和参数修正公式,可以搭建出光伏电池的仿真模型,如图 2所示. 数学模型的参数Im,Um,Isc,Uoc由光伏电池生产厂家提供,本模型中这4个参数分别为:Im=7 A,Um=18 V,Isc=8 A,Uoc=22 V.

-

光伏电池输出功率不仅受到光照强度、温度和输出电压的影响,也还会受到负载的影响. MPPT即最大功率点追踪技术能让光伏电池始终工作在最大功率点,使光伏电池持续输出最大功率. 目前实现MPPT常用的做法是在光伏电池与负载之间加上一个直流变换器,一般采用Boost变换器,通过MPPT算法在不同的情况下输出不同的PWM波来改变Boost变换器的占空比,从而控制电路的输出,这样就能使光伏电池在不同的情况下都工作在最大功率点附近,输出最大功率[7].

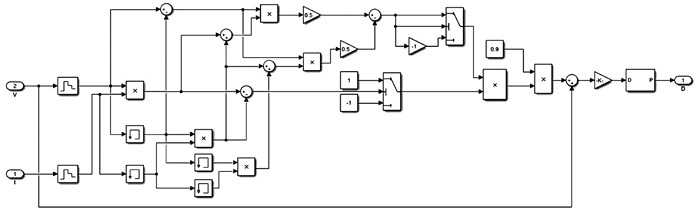

MPPT技术的核心在于MPPT算法,本文所采用的MPPT算法为面积差变步长滞环比较法,相较于其他常见的MPPT算法,本算法的优势在于在最大功率点附近震荡小,判断更加准确[8]. 图 3为面积差变步长滞环比较算法的流程图.

面积差变步长滞环比较算法的原理为:在光伏电池P-V曲线上选取3个连续的采样点,前两个采样点和后两个采样点与x轴可组成两个四边形,算出两个四边形的面积差ΔS. 当采样点离最大功率点远时,ΔS大,此时扰动步长大,对最大功率点的寻找速度快;当采样点离最大功率点近时,ΔS小,扰动步长也小,能减轻在最大功率点附近的震荡幅度;当采样点在最大功率点时,ΔS为零,扰动步长为零,此时就是最大功率点对应的电压,输出便稳定在最大功率点. 对该算法进行仿真,仿真模型如图 4和图 5所示.

-

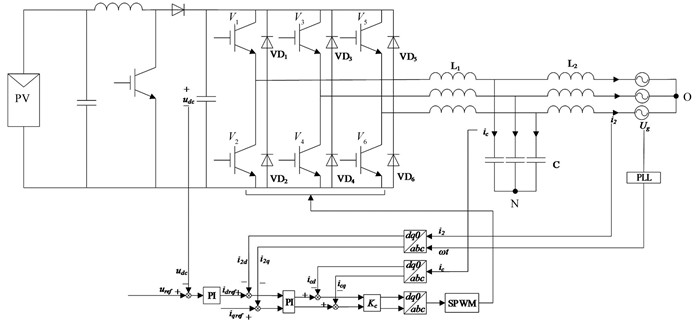

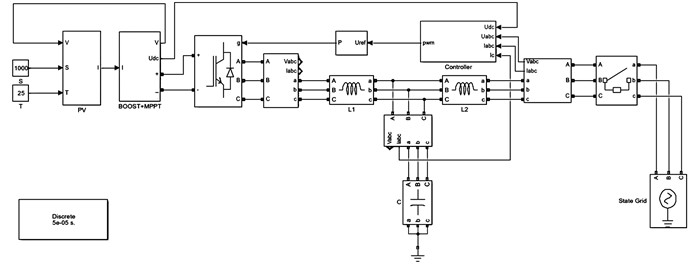

光伏逆变器是整个光伏发电并网系统中最重要的部分,本论文采用光伏逆变器结构是基于LCL滤波的非隔离两级式三相光伏逆变器,光伏并网系统主电路结构图如图 6所示,其中O为电网电压中性点,N为三相滤波电容中性点.

采用两级式非隔离的结构,前级的DC-DC部分(Boost升压电路)的作用是实现MPPT控制和提升光伏电池的输出电压,后级的DC-AC部分是将直流电转化为满足并网要求的交流电,这种两级式的结构前后两级互相独立,能充分利用光能以及增大逆变器直流侧的输入电压,提高系统的稳定性以及可靠性[9].

采用LCL滤波电路,主要是因为该滤波电路滤除高次谐波的效果很好,同时也能削弱并网时带来的冲击电流,并且该滤波电路的体积小、成本低,适合于实际应用,但是该滤波电路会在某些频率的谐波下产生谐振现象,影响系统的稳定性[10],为使该滤波电路达到最好的应用效果,就必须要抑制其产生的谐振,关于如何抑制其谐振,将在后面详细介绍.

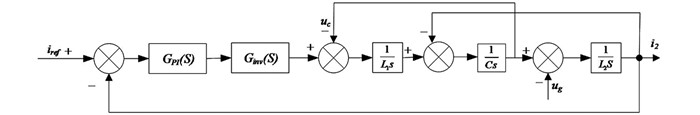

光伏并网系统的逆变器控制的关键是围绕并网电流进行控制,本文采用的是直接以并网电流为控制量进行控制,这种控制策略通过瞬时反馈跟踪并网电流,能使系统拥有更好的快速性和稳定性[11-13],采用并网电流直接反馈控制时,LCL光伏并网逆变器控制框图如图 7所示.

其中,iref为控制参考电流,i2为逆变器输出电流,即是并网电流.

GPI(S)为PI控制器传递函数:

Ginv(S)为逆变器传递函数:

式中,Tp为逆变器的开关周期,由于逆变器开关频率很高,1+Tp≈1,可将逆变环节等效为一个线性比例环节,即是:

可得并网电流直接反馈控制的开环传递函数:

进一步得到该控制系统的闭环传递函数:

从前面的论述可知,LCL滤波电路易发生谐振现象,仅仅只依靠并网电流直接反馈控制并不能解决LCL滤波电路的谐振问题,要抑制LCL滤波电路的谐振,需设法增加系统的阻尼,增加系统阻尼的方法有无源阻尼法和有源阻尼法. 无源阻尼法是在滤波器回路连接电阻来增加阻尼,但这样会使系统的损耗增加,也会使系统稳定性变差[13],本文不采用这种方法. 有源阻尼法无需在回路中连接电阻,从而不会增加系统的损耗,而是通过修正控制算法来抑制原系统的谐振,达到增加系统阻尼、提高系统稳定性的目的,本文采用有源阻尼的电容电流反馈的控制策略来增加系统阻尼[14].

基于上述原因,本文在并网电流直接反馈控制的基础上,引入了电容电流反馈控制环节,这就形成了基于并网电流反馈和电容电流反馈的双电流闭环PI控制策略. 加入电容电流反馈控制后的双电流闭环控制框图如图 8所示,为考虑实际情况,引入了补偿系数Kc.

系统开环传递函数为

系统闭环传递函数为

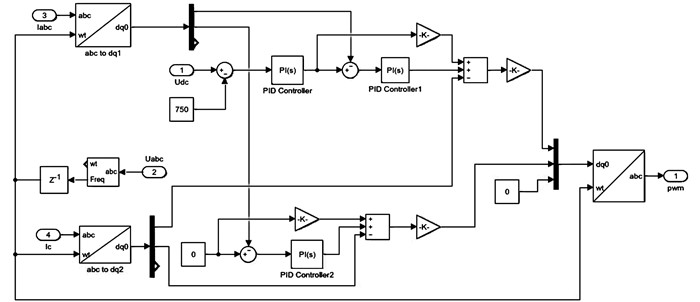

本文采取的是PI控制的策略,不适合在三相静止abc坐标系进行控制,需用派克变换将三相静止abc坐标系变换到适合PI控制的同步旋转dq坐标系下. 另一方面,由于本文采用的是两级式结构,所以引入了电压外环,同样也采用PI控制来保持逆变器直流侧输入电压的稳定. 整个系统控制结构图如图 9所示.

其控制流程简述为:逆变器输入电压与参考电压比较后,经PI控制器得到的信号作为d轴参考电流,d轴参考电流与并网电流的d轴分量比较后,经PI控制器后再与电容电流d轴信号比较,然后乘反馈系数后作为调制信号的d轴分量,对q轴的控制同d轴类似,d轴分量和q轴分量经反派克变换后进入SPWM发生器,产生PWM信号控制IGBT,从而实现对并网电流的控制. 图 10是整个光伏发电并网系统的仿真模型图,图 11是PI控制算法模型.

1.1. 光伏电池的数学模型

1.2. 光伏MPPT控制技术

1.3. 光伏并网逆变器的结构与控制

-

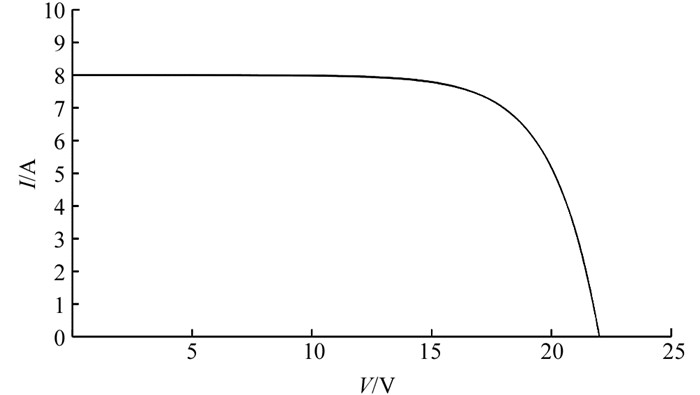

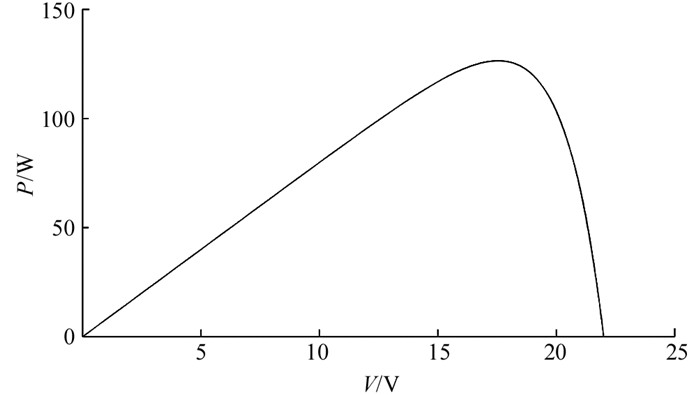

建立起光伏电池的仿真模型后,对该模型进行仿真分析,研究光伏电池的输出特性曲线,光伏电池的输出特性曲线,包括了P-V特性曲线和I-V特性曲线. 设定环境温度为25 ℃,光照强度为1 000 W/m2,得到的光伏电池特性曲线如图 12和图 13所示,可以看出两种特性曲线都是非线性的.

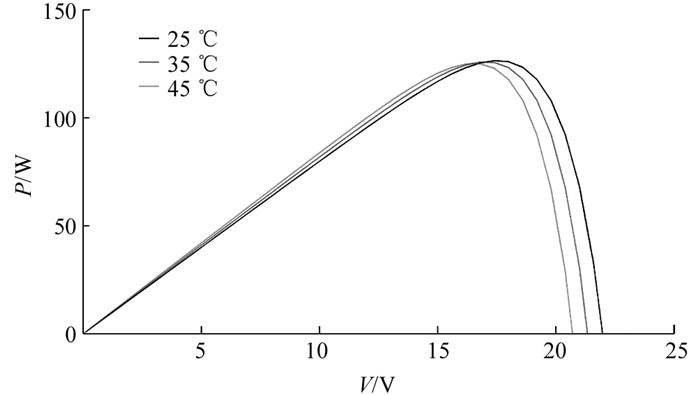

由于光伏电池的实际工作环境不会是一成不变的,所以还需研究在环境条件改变的情况下光伏电池输出特性曲线的变化,通过改变环境参数来得到不同的输出特性曲线. 保持光照强度为1 000 W/m2不变,改变环境温度分别为25 ℃,35 ℃,45 ℃,得到光伏电池的输出特性曲线如图 14和图 15所示.

从图 14和图 15可以看出,在光照强度不变时,不同环境温度下的光伏电池输出特性曲线是不同的. 随着环境温度的升高,光伏电池的开路电压减小,短路电流基本上没有变化,最大输出功率会变小,但变小的幅度很小.

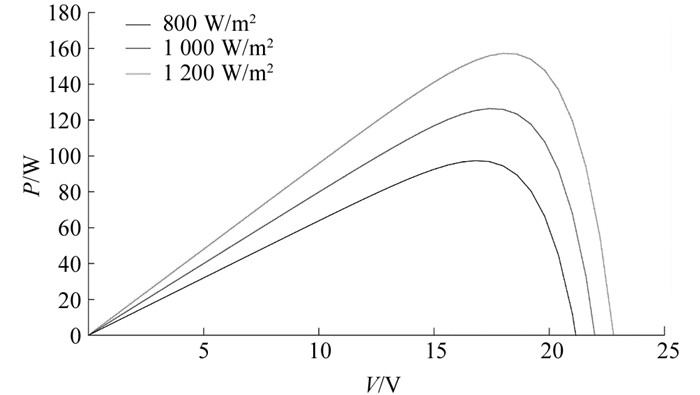

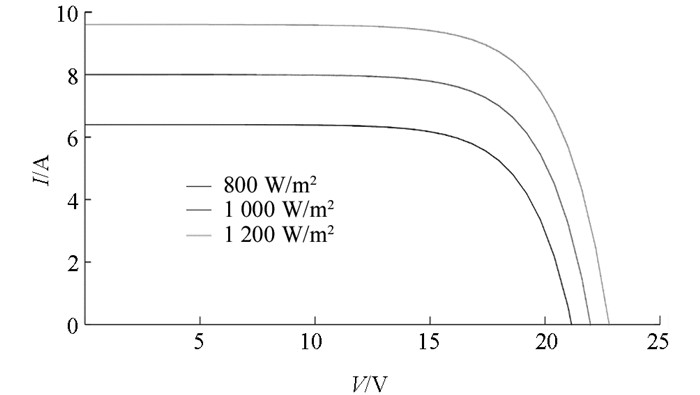

保持环境温度为25 ℃不变,改变光照强度分别为800,1 000,1 200 W/m2,得到光伏电池的输出特性曲线如图 16和图 17所示.

从图 16和图 17可以看出,在环境温度不变时,不同光照强度下光伏电池的输出特性曲线是不同的. 随着光照强度的增加,短路电流和开路电压都增加,并且短路电流增加的幅度大,开路电压增加的幅度小,同时最大输出功率也会明显地增大.

-

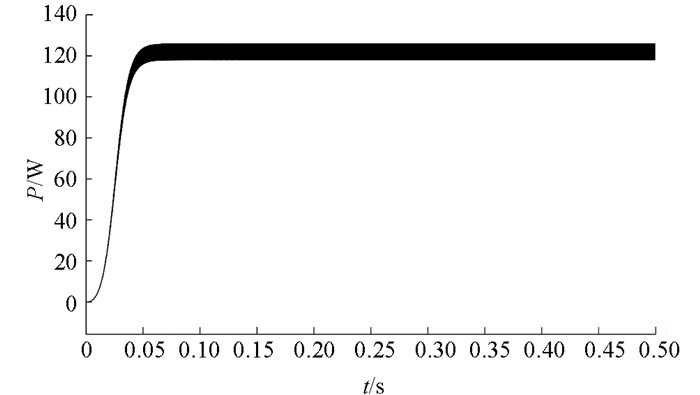

从前面关于光伏电池的输出特性仿真可知,光伏电池的输出特性曲线是非线性的,并且P-V特性曲线上存在一个最大功率点,让光伏电池工作在该点可以得到最大输出功率. 应用前文所述的面积差变步长滞环比较的MPPT算法可以使光伏电池稳定工作于最大功率点,图 18是在MPPT技术下的光伏电池功率输出曲线,设定环境温度为25 ℃,光照强度为1 000 W/m2.

由图 18可以看出应用面积差变步长滞环比较法,光伏电池输出功率在0.05 s左右找到最大功率,说明此算法的响应时间快,具有良好的快速性,并且找到最大功率后就保持在稳态,振荡很小,说明此算法稳定性好. 还可以看出稳定时的最大功率值与前面给定的最大功率值很接近,说明此MPPT算法的精确度较高.

-

基于PI控制的双电流环控制策略的并网逆变器控制的三相并网电流波形如图 19所示,从图中可以看出,开始时电流波形不太稳定,经过0.04 s之后达到稳态,并网电流的波形比较平稳,说明该控制算法的快速性非常好,控制的准确度也高.

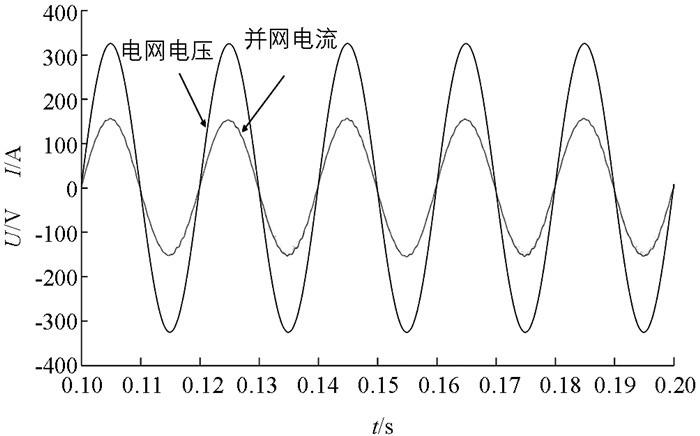

将电网电压和并网电流对比,为了便于观察只对比其中一相(A相),得到如图 20所示的电网电压和并网电流波形对比图. 可以看出,稳定以后的电网电压和并网电流频率和相位基本一致,并网电流能很好地跟随电网电压,这样看来,功率因数也满足并网的要求.

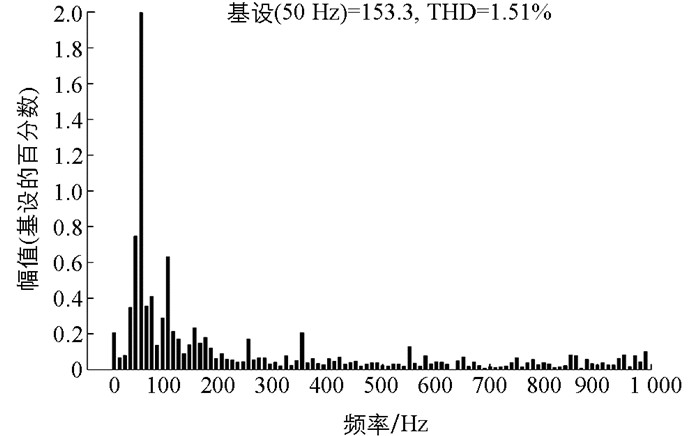

对并网电流进行谐波分析,如图 21所示,可得并网电流谐波总含量THD为1.51%,满足国家要求的并网电流谐波总含量的标准(小于5%).

2.1. 光伏电池的输出特性

2.2. 带MPPT的光伏电池输出

2.3. 光伏并网逆变器的仿真

-

为了研究完整的光伏发电并网系统,本文首先根据光伏电池的等效模型建立了光伏电池的数学模型,进而搭建了光伏电池的仿真模型,得到光伏电池的输出特性曲线,并且分析了在不同温度和光照强度下的光伏输出特性曲线,找到了温度和光照强度变化时,光伏电池输出特性曲线变化的规律;然后应用了面积差变步长滞环比较的MPPT算法,实现了光伏电池的最大功率点追踪,使光伏电池工作在最大输出功率处;最后应用基于PI控制的双电流环控制策略来控制LCL滤波光伏并网逆变器,顺利实现了光伏系统的并网,并且整个并网系统控制简单、稳定性好、响应时间快、谐波含量也符合国家要求.

下载:

下载: