-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

留守儿童是指父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人[1]. 由于家庭功能弱化、亲子依恋断裂、社会支持不良等原因,留守儿童相较于非留守儿童更容易出现情绪、行为和社交等方面的适应不良状况[2-5],不但对当前的身心健康造成影响,还对成年后的失业、抑郁、自杀、犯罪行为等问题有一定的预测作用[6-8],因此寻找和研究留守儿童适应不良的保护性因素有重要理论和现实意义. 现实中留守儿童缺乏父母关爱照料、社会支持薄弱的状况较难立刻改变,因此充分发挥个人能动性,在分析外部资源和自身特点的基础上,有目的地选择、规划发展方向和目标对良好适应尤为重要[9].

青少年适应不良往往以焦虑、抑郁等内化问题和攻击行为等外化问题来衡量,但有学者认为这种指标构建方式过于宽泛,尤其是将抑郁、焦虑等合成“内化问题”一项指标,无法聚焦于特定症状和问题,不利于临床心理方面的理论发展和应用,因此提出构建以抑郁、焦虑、问题行为和同伴问题为内容的青少年适应不良指标[10]. 有研究认为焦虑和抑郁虽然同属于青少年阶段的突出情绪问题,且有较高的共患率[11],但最新调查数据显示,中国青少年中焦虑症检出率约为23.7%~27.3%,抑郁症检出率约为12.6%~14.7%[12-13],两者有较大差别,因此有必要分别进行研究. 而同伴对青少年健康成长的重要性不言而喻,交往越轨同伴既是适应不良的表现和结果,又是反社会、犯罪行为的诱因,有必要加以探究[14-16]. 因此参考国内外研究,选取抑郁、焦虑、问题行为和越轨同伴交往来考察留守儿童适应不良状况[10, 16].

未来取向是指个人对自己未来的思考、规划过程,以及思想行为偏好未来的方向,包括认知、情感和意志行为三维度,其中未来认知指对未来的认识和思考,包含是否经常思考未来以及思考未来的时间跨度,未来情感指对自己的未来是否积极乐观,未来意志行动指是否对未来进行规划并采取积极行动[17]. 以往研究表明,未来取向水平较高的个体倾向于设立和追求积极的未来自我目标,考虑当前行为对未来的影响,从而较少卷入问题行为,减少了越轨同伴交往的可能性[18]. 同时,未来取向高的个体更善于处理和应对外界压力,并通过积极重评、增强希望感来减少反刍思维达到管理情绪、缓冲负性事件不良影响的目的,减少了焦虑、抑郁等负面情绪的发生[19-20],因而未来取向对青少年适应有重要意义.

以往研究多根据未来取向总分或平均分对被试进行划分,未能充分考虑被试间异质性[21],对认知、情感、意志行为三者的不同作用关注不够,因而尚未回答未来取向三维度在留守儿童群体中有怎样的特征和类型、不同类型群体适应状况如何等问题. 如果能够基于未来取向三维度对青少年群体加以分类,描摹每一类青少年在未来取向上的发展特征,将有助于从新的视角发现未来取向在青少年适应中起保护作用的可能机制,并在明确未来取向发展短板的基础上提出有针对性的干预措施.

以个体为中心研究取向的潜在剖面分析技术,可根据不同特征对被试进行分类,探测以变量为中心方法无法区分出的群体异质性[22]. 因此,本研究拟利用潜在剖面分析技术,探究留守儿童未来取向发展的亚群体类型,进而考察不同亚群体在适应不良指标上的差异,为促进留守儿童群体良好适应提供理论支持.

全文HTML

-

本研究采用整群随机抽样的方法,在河北、河南、湖北、四川5所中学初一至高二年级进行问卷调查,获得留守儿童样本1 373人,留守时间均在半年以上,主要为父亲外出务工,由母亲和隔代长辈监护. 被试平均年龄13.56岁(SD=1.17),其中男生694人(50.50%),女生671(48.90%),未报告性别信息8人(0.60%).

-

采用刘霞等[23]编制的青少年未来取向问卷,从“完全不符合”到“完全符合”1~5点计分,总共31个题项,包含认知、情感和意志行动三维度. 其中认知维度包含9道题,例如“我时常在心中勾勒自己未来的生活”;情感维度包含10道题,例如“我对未来充满了信心”;意志行动维度包含12道题,例如“我常常结合自己的实际情况制订计划”. 部分题目经过反向处理后得分越高表示该维度发展水平越高,本研究中三维度的Cronbach's α系数分别为0.86,0.80和0.81.

-

采用Lovibond等编制的抑郁-焦虑-压力自评量表(DASS),该量表已经在国内青少年群体中得到广泛使用[24-25]. 从“一点也不符合”到“非常符合”1~4点计分,包含抑郁、焦虑和压力3个分量表,本研究只选取抑郁和焦虑分量表进行施测. 其中抑郁分量表包含7道题,例如“我完全不能积极乐观起来”;焦虑分量表包含7道题,例如“我无缘无故地感到害怕”. 得分越高表示该种类情绪问题越严重,抑郁和焦虑分量表的Cronbach's α系数分别为0.86和0.83.

-

采取Farrell等[26]编制的问题行为频率量表(PBFS),该量表已在国内研究中得到使用[27-28]. 询问半年来被试做过“打架斗殴、考试作弊、受处分”等19种违规、身体攻击和关系攻击行为的次数,从“从来没有”到“6次以上”1~5点计分,得分越高表示相应的问题行为频率越高,量表的Cronbach's α系数为0.93.

-

采取Li[29]等编制的越轨同伴交往问卷,询问一年来被试朋友中有多少人做过“吸烟、旷课、偷窃”等8种行为,从“没有”到“全部”1~5点计分,得分越高表示个体有越高的越轨同伴交往倾向,量表的Cronbach's α系数为0.88.

-

首先采用Mplus 7.4软件,以未来取向的认知、情感和意志行动三维度作为外显指标进行潜在剖面分析,依次增加模型中设定的潜在类别数,观察AIC,BIC,aBIC,Entropy,LMR,BLRT等模型适配指标. 其中AIC,BIC,aBIC值越小表明模型拟合越好;Entropy取值在0到1之间,值越大表明分类越精确,一般达到0.8以上的模型可以接受;LMR,BLRT值达到显著水平表明n类别模型优于n-1类别模型[30]. 根据上述指标结果确定未来取向的潜在类别. 然后采用SPSS 23.0软件,利用方差分析和事后检验的方法,对未来取向不同潜在类别下适应不良指标差异进行检验.

1.1. 研究对象

1.2. 研究工具

1.2.1. 未来取向

1.2.2. 抑郁、焦虑

1.2.3. 问题行为

1.2.4. 越轨同伴交往

1.3. 统计分析

-

本研究数据的测量方式皆为问卷自我报告,可能存在共同方法偏差,所以利用Harman单因子检测方法进行检验. 将所有量表题目进行因素分析,结果显示:KMO=0.96,Bartlett球形检验的p值小于0.001.特征根大于1的公因子共有10个,第一个公因子的解释变异量为17.35%,低于40%的临界值,表明本研究中共同方法偏差不严重.

-

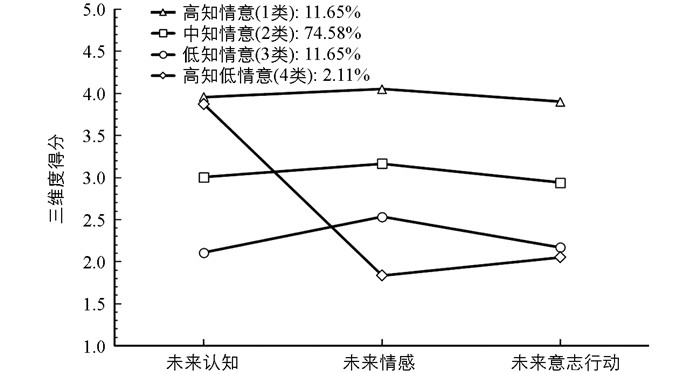

为探索留守儿童未来取向潜在类别,设定模型分类数依次从1增加到5,观察模型适配指标变化,具体潜在剖面分析拟合信息见表 1. 可以看出,从1类别到5类别,模型AIC,BIC,aBIC的值均有所减少,尽管5类别模型的LMR值达到显著水平,但是根据Entropy指数,只有4类别模型大于0.8,表明该类别模型在5种类别模型中分类最准确. 具体考察4类别模型中各类别概率,有一种潜在类别只占2.11%,但是从潜在剖面分析图上来看与其他3种类别有明显差异(图 1),因此有必要关注和分析该类别人群,最终确定保留4类别模型.

-

如图 1所示,依据未来取向中认知、情感和意志行动三维度水平的高低对4个潜在类别组进行命名. 1类留守儿童占样本的11.65%(n=160),相较于其他3类在未来取向的认知、情感和意志行动维度上得分均较高,故命名为“高知情意组”;2类留守儿童占样本的74.58%(n=1 024),未来取向三维度得分处于中间水平,故命名为“中知情意组”;3类留守儿童占样本的11.65%(n=160),未来取向各维度得分低于1类和2类,故命名为“低知情意组”;4类留守儿童占样本的2.11%(n=29),特点为认知维度得分较高,但未来情感和意志行动水平都比较低,因此被命名为“高知低情意组”.

对这4种类型在认知、情感、意志行动上得分的方差分析和事后检验结果显示,1,2,3类在未来取向三维度上得分差异均有统计学意义,高知低情意组在未来认知上与高知情意组差异无统计学意义,在未来意志行动上与低知情意组差异无统计学意义,但是未来情感均低于1,2,3类,且差异有统计学意义.

-

方差分析结果显示,未来取向不同的潜在类别留守儿童在抑郁、焦虑、问题行为指标上差异有统计学意义,越轨同伴交往差异无统计学意义. 事后检验结果显示,在抑郁、焦虑水平上1,2,3,4类间两两比较差异均有统计学意义,水平依次上升;在问题行为得分上1,2,3类依次显著上升,第4类与1,2,3类差异均无统计学意义(表 2).

为比较总体适应不良状况的差异,在对抑郁、焦虑量表(4点计分)分数按5点计分进行换算后,与问题行为、越轨同伴交往量表(5点计分)分数加总取平均值,以代表适应不良的总体水平. 利用方差分析和事后检验比较4种潜在类别下总体适应不良状况的差异. 结果表明:未来取向不同的潜在类别留守儿童在总体适应不良指标上差异有统计学意义(p<0.001),1,2,3,4类留守儿童适应不良得分依次升高,4种类别两两之间的差异均具有统计学意义.

2.1. 共同方法偏差检验

2.2. 留守儿童未来取向的潜在剖面分析

2.3. 类别命名

2.4. 留守儿童未来取向的潜在类别与适应不良的关系

-

本研究结果表明,留守儿童未来取向存在4种类别,分别是高知情意组(11.65%)、中知情意组(74.58%)、低知情意组(11.65%)和高知低情意组(2.11%). 从高、中、低知情意这3组中可以发现,大多数留守儿童未来取向的认知、情感和意志行动维度发展水平有明显的一致性,三者水平呈现均高均低的态势. 其中大部分留守儿童未来取向处于中等水平,这与未来取向发展的年龄特征相符合. 以往研究表明,未来取向各方面需要在16岁到达成熟,甚至进入大学还会继续发展[31-32]. 而本研究被试年龄集中在13~16岁,大多数处于发展而未成熟阶段,因此未来取向类别中中等水平人数最多,而高等和低等水平较少. 对比高、中、低知情意组适应不良情况发现,越轨同伴交往水平差异无统计学意义,这可能是因为与同龄人的互动状况除了与个人特质有关外,还受到家长、监护人、老师等周围人的监控和环境制约. 而适应不良中抑郁、焦虑、问题行为水平都随着未来取向水平的增高而降低,这在一定程度上表明对留守等不利处境的儿童来说,思考和构建合适的未来目标,对未来抱有积极乐观的态度,制订和实施相应的计划可减少心理和行为问题,改善适应状况[33].

除上述3种类别组外,高知低情意组人数虽然较少,但未来取向各维度发展趋势明显不同于高、中、低知情意组,其认知分数较高,但情感和意志行动分数较低,表现为虽然时常思考未来,但感到未来灰暗无望,也不付诸行动为未来做准备. 该组与其他组相比问题行为和越轨同伴交往水平差异无统计学意义,但抑郁、焦虑水平更高,是总体适应状况最差的一个类别,尤其是与低知情意组相比,在意志行动水平差异无统计学意义的情况下,认知水平高,积极情感水平低,适应状况却更差,这可能暗示了对留守儿童群体来说,抱有面向未来的积极乐观态度对良好适应尤为重要. 对此可能的解释有两方面:一是未来取向需要通过心理弹性发挥对困境儿童的保护性作用,而目标专注、积极未来展望等是组成心理弹性的重要因素[34-35],高知低情意组可能是因为缺乏对未来的积极展望导致心理弹性发展水平不良,从而无法发挥心理弹性在困境中的保护作用,产生了种种适应不良的状况;二是缺乏对未来的积极态度和行动可能源于控制感的缺失,这使得个体不相信自己的能力和行为可以控制未来事物的发展[36],因此在面对困境状况和外界事件时容易陷入不良情绪,采取消极的应对方式,进而导致适应不良. 这两种可能的解释都强调了留守儿童未来取向中乐观情感的重要性,对未来生活抱有积极向往和热情,在一定程度上能够支撑他们度过当下的种种困境,并为努力奋斗、掌控未来提供动力.

综上所述,本研究通过潜在剖面分析的方法,明确了留守儿童群体在未来取向发展上存在的4种类型,在一定程度上为未来取向、尤其是积极情感对个体适应与发展的重要保护作用提供了支持. 而未来取向的发展是一个社会化的过程,“家庭是第一个课堂、家长是第一任老师”,留守儿童父母应积极鼓励孩子规划未来,监护人和亲属应给予充足的社会支持,尤其是情感方面的支持,这些都对留守儿童未来取向的发展有重要意义[33]. 同时,学校可以通过开设生涯规划课程、进行未来取向的焦点写作等方式促进儿童青少年对未来的思考和规划[37-38],另外要及时识别和重点关注那些对未来态度消极且无规划、不行动的留守儿童,他们遭受抑郁、焦虑等问题困扰的风险更高,需要进行必要的心理疏导和干预. 社会媒体同样也要发挥正面引导作用,在升学、就业等方面不要过于“传播焦虑”,而是为青少年提供适当的鼓励和相关信息,以提升他们的心理弹性和控制感,使他们对未来抱有信心并做好准备.

下载:

下载: