-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

儿童青少年阶段是个体生理和心理发展的关键时期,其良好的社会适应状态对个体的社会性发展具有重要意义. 它不仅影响其现有的学习和心理健康状态,还影响其成人后的工作与生活[1]. 生态系统理论认为,个体发展会受到不同系统的相互影响. 当前,在儿童青少年成长和发展的生态系统中,家庭、学校和社会环境都存在着较大的变化. 家庭方面,全面开放三胎的政策;学校方面,双减政策的实施[2];社会方面,新冠疫情常态化等,都对儿童青少年的社会适应产生着不同程度的影响[3-6]. 因此,评估儿童青少年在新时代背景下的社会适应能力的状况,并依据结果探究及时有效的教育对策,对于发展素质教育、促进儿童青少年的健康成长具有重要意义.

社会适应是指个体在与社会环境交互作用的过程中,通过顺应环境、调控自我或改变环境,最终达到与社会环境保持和谐平衡的动态关系过程,是个体在社会生活中的心理、社会协调状态的综合反映[7]. 有研究表明,社会适应包括社会适应状态、社会适应能力和社会适应过程[8],而要有良好的社会适应状态,其核心是社会适应能力,因为个体内在的适应能力决定了个体的状态和适应过程[9]. 因此,评估个体社会适应的发展状况和水平,就应当评估个体的社会适应能力. 现有社会适应的评估工具主要包括3类:第一类是依据社会适应领域编制的量表[10-12],其评估的是个体在不同领域中的社会适应状态. 然而,由于个体的适应领域具有多样性和可变性,因此依据适应领域来评估个体社会适应能力往往存在一定的局限. 第二类是依据适应的心理能力编制的量表[13],但此类量表较少考虑社会适应的心理过程. 事实上,个体在适应的不同阶段,其能力素养的要求不同. 第三类是依据社会适应的过程编制的量表[11],但鲜有以儿童青少年为被试对象的研究. 因此,本研究从儿童青少年社会适应的心理活动过程及其所需的心理能力要素相结合的视角出发,研制评估儿童青少年社会适应能力的测量工具,目的是提高研究工具的跨领域适应性.

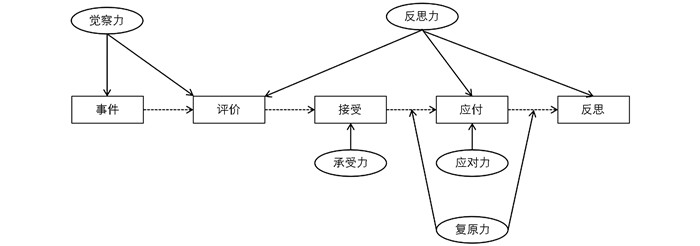

适应与否与个体在环境中面临的压力有着紧密的联系. 压力是个体内在稳态受到威胁(真实或感知到的)时的状态[14],而社会适应是个体内在心理系统对外在环境变化的应对过程,具体表现为适应什么,如何适应,能否适应,是否表现出适应[15]. 因此,压力应对的过程即个体对刺激进行应对,使个体内在稳态恢复平衡的过程,与社会适应的过程密不可分. 现代应激理论指出,应激作为压力应对的一种方式,是个体感知到环境变化,对其威胁或挑战作出的适应与应对的过程[16]. 由此可见,应激的心理过程可以反映个体心理适应的过程. 根据心理应激的认知—交互作用理论[17-18],外界环境刺激对个体产生的挑战,并不直接引发个体的应对,而是通过个体对觉知到的应激源的认知评价,以及个体一直以来的应对策略倾向来影响个体的应激反应[19]. 在发生应激反应之前,个体要经历应激源觉察→认知评价→应付3个过程. 应激源是引起应激的各种内外环境刺激,包括生物性的、心理性的和社会性的[20]. 认知评价分为初级评价和次级评价. 通过初级评价,个体认识应激源的性质和重要程度,判断自己是否受到威胁,对应激源的觉察和初级评价是个体对外部事件和内部状态的感知和领悟[21-22],即觉察力. 有研究表明,具有更强情绪觉察力的儿童,在同伴中更受欢迎,且表现出更多的共情和亲社会行为,并且在社会关系中拥有更积极的体验[23-25]. 个体对刺激觉察之后,形成对某事物接受程度的判断,这需要个体承受力的参与[26],承受力是指个体的身心接受外界刺激的能力,它具有内隐性的特点. 该能力的强弱最终要通过一定的应对方式表现出来[27],承受力作为一种心理调节能力,外显地表现在个体应对刺激的心理和行为过程中[28]. 通过次级评价,个体评估自己的应对力,选择应对方式[29]. 应对力能增强人的自信心,是个体的内部资源或保护因素[30]. 此处的应对力指个体在认知和行为上对已有资源进行管理并将其用于处理问题的能力. 此外,次级评价还需要个体反思力的参与. 反思力是个体对经验的仔细探索和评估,从而创造意义,以实现平衡运作、学习和发展[31]. 已有研究表明,部分处于不利环境中的儿童青少年,在未来的成长中适应良好[32-33],这主要得益于复原力,即个体通过寻求支持等方式,促进或修补健康,恢复正常适应,并取得积极的、发展性的适应结果的能力. 复原力使个体成功适应外部环境,达成与环境、生活的和谐. 随后,个体反思力会发挥作用,促进个体再次进行认知评价,对当前经验的仔细探索和评估,审视个体的认知过程、情绪过程、意志过程及环境的变化,以预防错误并获得成功. 需要强调的是,反思力不仅出现于某个单一阶段,复原力也不会只在个体采取应对行动后才出现. 已有研究显示,应对方式会影响复原力[34],积极的应对方式和复原力的各个因子的正相关性有统计学意义[35],复原力高的个体倾向于采用寻求支持和改变价值观念体系的积极应对方式,而较少采用回避和发泄的消极应对方式. 复原力还会促使个体反思[36].

基于此,本研究认为,对内在心理事件或外在环境事件的觉察,以及对事件的评价和接受程度,取决于个体觉察力和承受力,而个体反思力影响了对自身应对力和应对方式的评估,应对力帮助个体达到内在心理和外在环境中的平衡,复原力促使个体选择合适的应对方式,帮助个体与不利刺激对抗,而复原力又促进了个体反思力. 如此一来,在适应了刺激事件带来的不平衡状态之后,个体达到一个新的平衡高度. 这一过程中个体的觉察力、承受力、应对力、复原力和反思力都得到增强,便可以更好适应下一个不平衡状态. 因此,本研究根据心理应激的认知—交互作用理论,结合社会适应的核心过程,包括事件的觉知、评价、接受、应付和反思,构建了个体在社会适应过程中需要的心理适应能力模型(图 1). 以此为基础,将本研究中社会适应能力界定为个体与社会环境中的人、事、物相互作用的过程中,通过顺应或改变环境、调控自我,以达到平衡和谐状态的过程中所需要的不同能力,具体包括觉察力、承受力、应对力、复原力和反思力,并以此为基础编制儿童青少年社会适应能力问卷,开发儿童青少年社会适应能力的测评工具.

全文HTML

-

样本1:预测样本,通过网络平台在线测试小学四年级到高中三年级的935名儿童青少年,剔除规律性作答等无效问卷后,剩余有效问卷920份,有效回收率为98.40%,其中男生问卷303份(32.93%),女生问卷617份(67.07%),用于项目分析和探索性因素分析.

样本2:正式施测,结合年级分层抽样和方便取样的方法,通过网络平台在线测试来自四川、重庆、辽宁、广东、福建、江苏、浙江等省市的小学四年级到高中三年级的3 368名儿童青少年,剔除规律性作答、极端数据等无效问卷后,剩余有效问卷3 217份,问卷有效回收率为95.52%,其中男生问卷1 594份(49.55%),女生问卷1 623份(50.45%),用于信效度检验及现状分析.

-

通过文献分析,并由心理学研究生组成的小组进行讨论,整理出儿童青少年社会适应心理能力调查问卷(专家咨询问卷),通过邮件等方式邀请16名心理学专家对儿童青少年社会适应能力的定义、理论模型从觉察力、承受力、应对力、复原力和反思力5个维度进行评定,根据专家返回意见,对社会适应能力及各分维度定义进行修订,如将承受力的界定从“个体承载负面刺激的能力和体验正面情绪的能力”更改为“对外界刺激的接受程度”,应对力的界定强调了“认知和行为上的努力”,将复原力与学界普遍认同的“心理韧性”概念作了区分,界定“复原力”为狭义的恢复能力,不包括承受和应对的能力,但在学界普遍使用的“心理韧性”或“心理弹性”的概念中,个体的反弹能力与承受及应对能力有所重合[37-39]. 在此基础上,结合文献编制儿童青少年社会适应能力问卷初始题目,经4名心理学研究生和1名心理学教授对题项进行挑剔性阅读,经多次修改得到88道题,其中觉察力维度18题,承受力维度15题,应对力维度17题,复原力维度16题,反思力维度22题. 采用李克特5点计分,1-5分别代表完全不符合-完全符合. 项目编制过程中遵循简洁明了、符合青少年认知发展水平、无歧义和客观化4项基本原则.

-

根据样本1问卷结果,对初始问卷进行修订.

首先,将所有初拟的社会适应能力题项的总分按高分组(高分位27%)和低分组(低分位27%)的被试划分为两个组;将这两组被试在各个题项上的得分进行独立样本t检验;如果某个题项的高分组与低分组的t检验结果无统计学意义,则删除此项. 结果显示,所有题项均有统计学意义(p<0.001),具有良好的区分度.

然后,计算各题项与总分之间的相关性,若相关性无统计学意义或相关系数低于0.3,则删除该题项. 删除相关系数小于0.3的11个题项,剩余77题.

最后,对77个题项做探索性因素分析(EFA). 为确保满足做EFA的条件,首先运用KMO和Bartlett球形检验对数据进行检验,结果表明,KMO检验值为0.965,且Bartlett球形检验结果卡方值为32 651.684(p<0.001),表明数据适合做因素分析. 运用主成分分析法和正交极大方差旋转法,根据结果进行项目筛选,标准如下:①在所处因素上的因子载荷高于0.40的项目;②同时在多个因素上有较大因子载荷的项目需删除,这表明该项目对因素的代表性较差;③因素的特征值大于1;④每个因素至少包含3个项目;⑤依据研究的理论构想和项目内涵,剔除归类不恰当的项目和不能充分反映某因素特征的项目. 最终保留30个项目、5个维度的儿童青少年社会适应能力正式问卷,共解释变异的51.49%,根据问卷编制的理论构想和各因子包含的题项特征,得到各题目的所属维度及因子载荷(表 1).

-

使用样本2数据,进行项目分析、信度和效度分析,并使用独立样本t检验和单因素方差分析对本次调查样本进行分析.

-

采用SPSS 25.0和Mplus 8.3处理数据.

1.1. 被试

1.2. 问卷编制的过程

1.2.1. 初始问卷的编制

1.2.2. 初始问卷修订

1.2.3. 正式问卷的施测

1.3. 数据处理方法

-

使用样本2数据进行分析显示,题项与总分之间的相关系数为0.53~0.73,且临界比率法显示,前27%的高分组和后27%的低分组t检验差异有统计学意义,项目区分度良好,结论与样本1结果一致.

-

儿童青少年社会适应能力问卷及5个维度的Cronbach's α系数为0.84~0.95,其中总问卷的Cronbach's α系数为0.95,分半信度为0.92,说明本问卷具有良好的信度.

-

采用极大似然估计法对问卷进行验证性因素分析,以考察模型的拟合度(表 2). 根据探索性因子分析结果,将正式问卷设定为包含30个观测变量的5因子模型,使用Mplus 8.3对所有的题项进行验证性因子分析,一阶模型和二阶模型结果均显示拟合指数RMSEA<0.05,SRMR<0.05,并且CFI,TLI都大于0.9[40],且30个题项的因子负荷均高于0.5,表明该模型拟合度良好,即编制的儿童青少年社会适应能力问卷支持探索性因素分析结果,且符合理论架构.

相关分析结果显示,各维度之间的相关系数为0.48~0.75,各维度与总分之间的相关系数为0.77~0.89(表 3),相关性均有统计学意义(p<0.001),且分维度与总分的相关系数大于分维度之间的相关系数,说明编制的儿童青少年社会适应能力问卷具有较好的结构效度.

-

本研究使用潘彦谷等[41-44]在已有小学生心理素质量表的基础上编制的小学生心理素质量表(简化版,2017)的适应能力分维度作为效标,计算儿童青少年社会适应总分及其分维度得分与校标得分之间的相关系数,结果如表 4所示,社会适应总分与各维度得分均与效标问卷得分正相关性有统计学意义(p<0.001),说明本问卷具有良好的效标关联效度.

-

本研究使用描述统计、独立样本t检验和单因素方差分析对儿童青少年社会适应能力的发展状况进行分析,结果如表 5所示.

儿童青少年的社会适应能力总体均分为3.97(3分为中间值),这表明儿童青少年社会适应能力整体属于中等偏上水平. 其中,承受力维度得分最低,觉察力维度得分最高.

以社会适应能力总分及各分维度得分为因变量,以性别、独生与否、留守与否为自变量进行独立样本t检验,结果显示:男生的社会适应能力显著高于女生,具体到分维度,觉察力、复原力和反思力差异无统计学意义,但男生的承受力和应对力显著高于女生;独生子女的社会适应能力显著高于非独生子女,除反思力外,其余4个维度差异均有统计学意义;非留守儿童的社会适应能力显著高于留守儿童,且各分维度差异均有统计学意义.

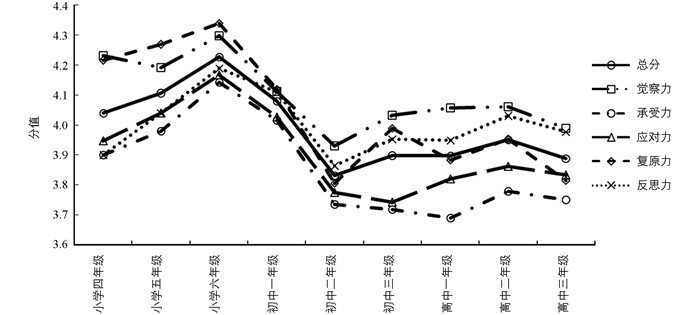

对儿童青少年社会适应能力在年级上的差异进行单因素方差分析,结果显示,年级间的社会适应能力差异有统计学意义,进一步事后检验发现,社会适应能力总分,小学六年级高于其他年级,小学五年级、初中一年级高于初中二年级、初中三年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级,小学四年级高于初中二年级、高中三年级,高中二年级高于初中二年级、高中三年级;觉察力维度,小学六年级高于小学五年级、初中一年级、初中二年级、初中三年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级,小学四年级、小学五年级高于初中二年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级,初中一年级、高中一年级高于初中二年级、高中三年级,高中二年级高于初中二年级;承受力维度,小学六年级高于小学四年级、小学五年级、初中二年级、初中三年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级,初中一年级、小学五年级高于初中二年级、初中三年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级,小学四年级、高中二年级高于高中一年级;应对力维度,小学六年级高于其他年级,小学五年级、初中一年级高于初中二年级、初中三年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级;复原力维度,小学六年级、小学五年级高于初中一年级、初中二年级、初中三年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级,小学四年级、初中一年级高于初中二年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级;反思力维度,小学六年级高于小学四年级、小学五年级、初中二年级、初中三年级、高中一年级、高中二年级、高中三年级,初中一年级高于小学四年级、初中二年级、高中一年级、高中三年级,小学五年级、高中二年级高于初中二年级、高中一年级,具体趋势如图 2所示.

2.1. 项目分析

2.2. 信度分析

2.3. 效度分析

2.3.1. 结构效度分析

2.3.2. 效标关联效度

2.4. 儿童青少年社会适应能力的现状分析

-

本研究旨在编制儿童青少年社会适应能力评估问卷的基础上,探究其社会适应能力的发展状况及影响因素. 经过文献研究、模型建构、专家咨询、预施测、项目分析、探索性因素分析以及验证性因素分析,本研究编制的问卷具有较好的信效度,而且模型拟合较好,最终结果符合理论构想.

-

本研究严格遵循心理学量表编制的程序以确保科学性. 首先,本研究基于文献分析,根据心理应激的认知—交互作用理论提出了理论构想,根据个体应对压力事件的已有研究,将儿童青少年的社会适应能力建构为觉察力、承受力、应对力、复原力和反思力5个维度,并根据专家咨询问卷反馈,对5个维度的含义做了进一步的修正,以此为基础,形成初始问卷. 然后,进行问卷的预施测,项目分析及探索性因素分析结果支持了构想模型,形成5个因子共计30个题项的正式问卷. 最后使用正式问卷再次收集数据,对问卷的信效度进行评估. 信度方面,5个维度的Cronbach's α系数为0.84~0.95,其中总问卷的Cronbach's α系数为0.95,分半信度为0.92,表明量表具有良好的稳定性和可靠性;效度方面,本研究编制的儿童青少年社会适应能力问卷各维度及总分与小学生心理素质量表(简化版,2017)的相关性有统计学意义,效标关联效度良好,且验证性因素分析结果显示,一阶模型和二阶模型结果均显示拟合指数RMSEA和SRMR小于0.05,并且CFI,TLI都大于0.9,表明量表的结构效度良好.

探索性因素分析过程中,各维度的方差变异解释率从大到小依次为反思力、觉察力、应对力、复原力和承受力,这反映了各个维度在社会适应能力中的重要性程度的变化. 反思力和觉察力在社会适应能力中重要性较高,根据本研究提出的社会适应能力的模型,觉察力帮助个体觉察到事件并影响后续心理反应和行为应对方式,在“事件和评价”两个环节中发挥着重要作用. 此外,个体反思力参与到次级评价过程,并对自身应对力和应对方式的评估产生影响,因此反思力在“评价、应付、反思”3个环节起着不可替代的作用. 承受力在5个维度中位居最后,方差变异解释率略低,一方面可能是由于该维度题目数量略少;另一方面,承受力是指个体的身心对外界刺激所能接受的程度,具有内隐性特点,本研究通过问卷测量的方法对于承受力的测量具有一定的局限性,具体原因仍需进一步探索.

-

本研究发现儿童青少年社会适应能力得分均值为3.97分,这表明社会适应能力总体状况良好,说明个体在面对外界刺激源时,基本上具备协调自身和环境的能力,能够利用自身的调节系统调动相应的社会资源以应对环境事件,最终能够从刺激中恢复过来,达成与环境和生活和谐、融洽一致的状态. 在各维度上,觉察力、复原力和反思力得分高于承受力和应对力,得分均在3.8分及以上,这表明儿童青少年在各维度的能力表现良好.

性别上,总体的社会适应能力男生显著高于女生,分维度上,其中觉察力、复原力和反思力差异无统计学意义,但男生的承受力和应对力显著高于女生,这与此前研究结果一致[45],这可能是社会对于男女性别角色期望的不同,如我们鼓励男孩子,要成长为“小男子汉”,要勇敢地面对困难,遇到挫折要迎难而上,保护身边的家人和朋友,而对于女孩子,我们更多的叮嘱是:“女孩子要保护好自己”,从而使得男生有更强的抗挫折能力和处理问题的能力,从而增加了其承受力及应对力. 但针对留守儿童的研究显示[45-46],相较于女生,男生的社会适应能力更低,与本研究结果不一致,提示不同的研究对象,可能存在不同的性别差异结果.

年级上,小学四到六年级和初中一年级社会适应能力得分均高于4分,其中小学六年级社会适应能力得分最高. 而初中二、三年级及高中3个年级得分均低于4分,初中二年级得分最低. 这说明,处于青春期的学生面临更多的学业压力和人际交往压力,与此同时,其社会支持却随年级的升高而下降[48],故而显示出更低的社会适应能力水平;小学六年级处于小学阶段的最后一年,即将转变学习环境,学生对于未来的初中生活可能会有更多的期待和憧憬,社会适应能力水平较高. 而初二学生正处于少年向成熟青年期过渡的关键期,生理发展迅速致使心理发展不稳定,自我发展压力高[49],容易表露出沮丧、失意、不满、焦虑等紧张情绪,社会适应能力较差.

独生子女在总体社会适应能力和除反思力外的4个子维度上均显著高于非独生子女,此结论提示,在全面开放二胎,鼓励三胎的背景下,多子女家庭更需要关注孩子的社会适应能力发展的情况[50]. 留守学生在社会适应能力和各个分维度上均显著高于非留守学生,这与此前研究一致[50].

-

本研究构建了社会适应的心理能力要素模型并将社会适应能力划分为觉察力、承受力、应对力、复原力和反思力5个维度,编制了社会适应能力问卷. 经检验,自编问卷具有良好的信效度. 使用包含全国各区域的样本数据对儿童青少年的社会适应能力状况进行了初步分析,在一定程度上揭示了儿童青少年社会适应能力的现状. 但本研究还存在以下不足:第一,自陈问卷可能会存在社会赞许效应,未来研究可在此基础上加入多角度评估,如老师、家长的评价;第二,针对不同阶段学生的社会适应能力发展状况的分析,仅通过横断面数据分析,可能存在组群效应,若需进一步了解其各维度能力的发展,仍需考虑与追踪研究相结合;第三,本研究尚未建立全国常模,后续可建立全国常模,分析个体在社会适应能力的5个维度上的具体情况,对低于常模水平的学生进行针对性的干预研究.

3.1. 社会适应能力问卷的编制

3.2. 儿童青少年社会适应能力的现状

3.3. 不足与展望

-

本研究表明《儿童青少年社会适应能力问卷》具有较好的理论构想,良好的信效度指标,是研究儿童青少年社会适应能力的有效工具;我国儿童青少年社会适应能力较好,在性别、年级、独生与否和留守与否等人口学变量上差异有统计学意义.

下载:

下载: