-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

河岸带位于陆地与水生生态系统的过渡区域[1],从狭义上讲,河岸带是指河水与陆地交界处的两边,直至河水影响消失为止的地带;从广义上讲,靠近河边植物群落包括其组成、植物种类多度及土壤湿度等高低植被明显不同的地带都称为河岸带[2]. 水流侵蚀作用与泥沙沉积作用不断重塑河岸带形貌,形成点沙坝、洪泛区河岸等河岸带形式. 河岸带是一个特殊的、完整的生态系统,具有丰富的生物种群,对提高生物多样性、治理水土污染、稳定河岸、美化环境等有重要的现实和潜在价值[3].

重庆市广阳湾地处长江滨水带,具有得天独厚的地理优势和自然资源,但尚未得到很好的保护与开发. 随着近年来经济的快速发展,生态影响也快速显露. 规划区内人为干扰较大且未进行合理的保护,使得土壤流失严重,植被破坏明显,造成森林破碎化,形成了以次生自然林为主的森林景观,主要为香樟林、构树林、黄葛树林和竹林等,生物多样性较低. 经过生态搬迁,部分耕地、池塘和果林都已荒废,加重了景观的凌乱感. 河岸带多为自然化河岸,受原有生活区排污影响,河道水质整体较差且景观效果较差.

本研究根据重庆市广阳湾景观生态修复要求,通过实地调研,结合现有的生态修复理论和技术,提出了广阳湾河岸带生态修复策略,包括植物群落构建、消落带植物配置和动物栖息地构建,旨在修复广阳湾河岸带植物群落,美化河岸景观,从而改善生态环境,提高生态系统的稳定性,保护生物多样性,同时可以作为河岸带修复示范区域[4],总结出具有较强参考价值的实用资料,为不同地区的河岸带生态修复提供参考.

全文HTML

-

广阳湾位于重庆市巴南区北部偏东侧,地处长江滨水带,与广阳岛隔江相望. 规划用地呈西南—东北向沿江延展,面积约为148 hm2. 其经纬度范围为东经106.68°-106.75°,北纬29.56°-29.75°,海拔为160~490 m.

-

研究区内多为坡地,坡向统一,自南向北朝向广阳岛,呈拓扑向心之势. 地形起伏大,地势陡峭,坡度多集中在11~53°范围内,在两个大的汇水区周边地势较为平坦,坡度多为0~10°. 总体而言,研究区山地特色十分明显.

-

研究区土壤类型较为单一,以紫色土为主. 土壤pH值在6.6~7.6之间,以中性土和弱碱性土为主,土壤质地主要为砂壤,较为适合植物的生长. 但土壤养分较低,肥力总体处于中等偏下水平,需要对土壤进行基质改良后再进行植物种植.

-

研究区内现有植物86科255属338种,其中蕨类植物6科7属9种,裸子植物2科2属2种,被子植物78科246属327种,较主城区其他长江滨水带植物多样性水平高. 研究区植被类型主要为次生自然植被和农业植被,其中次生自然植被约占总植被面积的48%,农业植被约占总植被面积的14%. 次生自然植被有6种类型,分别为灌草丛、草丛、竹林、常绿阔叶林、落叶阔叶林和常绿落叶阔叶混交林,其中常绿落叶阔叶混交林面积最大.

研究区现有动物16目36科67种. 包括两栖纲1目2科4种,爬行纲2目3科4种,鸟纲9目27科52种,哺乳纲4目4科7种. 其中市级保护动物6种,分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、黄鼬和豹猫;国家Ⅱ级保护动物2种,分别为雀鹰和斑头鸺鹠.

1.1. 地形地貌

1.2. 土壤现状

1.3. 生物多样性

-

通过实地调研,根据河岸带及植物群落修复原则,结合现有的生态修复理论和技术与具体的修复目标和要求,提出了广阳湾河岸带生态修复策略.

-

根据河岸带的典型特征和植物的自身特点,通过保留增补、优化提升和恢复重建3种模式,有针对性地配置不同植被类型的植物群落,以改善土壤条件,发挥生态保育的功能,同时达到一定的景观效果.

-

保留原生植被,在林间间隙或边缘补植,提高整体植物多样性和丰富度. 根据原有植被类型,对常绿落叶阔叶混交林(表 1)、落叶阔叶林(表 2)、常绿阔叶林(表 3)、竹林(表 4)和灌草丛(表 5)进行保留增补.

-

对原有的植物群落的优势种进行适当保留,根据当地的地理环境和植物独特的生长特性,在原有基础上对伴生种进行补充,并适当引入灌木层、草本层和林缘植物,整体提升植物多样性和丰富度,营造丰富的景观效果并为动植物提供栖息地. 根据原有植被类型,对常绿落叶阔叶混交林(表 6)和灌草丛(表 7)进行提升.

-

根据广阳湾规划区独特的地理环境,对原有植被遭到破坏的区域,选择适宜当地生长的乡土植物进行植被恢复. 同时在特定区域选择具有特殊生态效益和观赏特性的特色植物构建特色植物群落,提升整体景观效果. 根据原有植被类型,对落叶阔叶林(表 8)、常绿阔叶林(表 9)、竹林和灌草丛(表 10)进行恢复重建.

-

根据不同动物的生活习性,从提供食物、水源和栖息地等多方面进行动物栖息地构建策略研究.

-

林鸟常栖息于顶端枝叶茂密的高大树上或在树洞、岩石缝中营巢繁殖[5]. 对于林鸟栖息地的构建应尽量避免人为活动干扰,在规划时应该注意避开人为干扰强烈的地方,与人类活动区域缓冲安全距离以30 m为宜. 植物群落郁闭度宜大于0.6,以常绿落叶阔叶混交林为佳,既能不断地为腐殖层补充原料,也能在秋冬季节为林鸟提供隐蔽的栖息环境[6]. 灌木层适当搭配浆果和肉果植物,草本层以种子植物为主,为林鸟补充食源.

广阳湾林地生境的结构和群落类型单一,无法吸引种类各异的鸟类. 因此在原有林地的基础上,因地制宜地补植乔木、灌木、地被以及食源树种,优化植物群落结构,丰富群落类型以及鸟类食物链,从而形成可吸引各种鸟类栖息的生境. 根据广阳湾具体生境特点,提供以下招鸟植物作为参考.

林缘:黄堇、野菊、酢浆草、过路黄、蒲儿根、大花萱草、野牡丹、鸢尾、淡竹叶;

灌木:小梾木、细叶水团花、冬青卫矛、大叶醉鱼草、马桑、杭子梢、河北木蓝、杜鹃、金山荚蒾、美丽胡枝子、黄荆、白背枫、萝芙木;

乔木:黄葛树、香樟、栾树、桉树、梧桐、大果冬青、乌桕、楝树、盐肤木、女贞、皂角、楠木、麻栎、白栎、粗糠树、桂花、石楠;

竹类:慈竹、刚竹、麻竹、水竹.

-

涉禽常在草滩、泥滩、石滩、沿河滩涂以及田间、林地、沼泽地区活动,其中树巢类涉禽多营巢于乔木、灌木和竹林中,如鹭属、白鹭属、牛背鹭属等,偏好栖息于胸径大于20 cm、冠幅大于6 m、高度大于10 m的乔木;芦巢类涉禽多营巢于滩涂、沼泽和芦苇丛中[7]. 涉禽多以各种小鱼、蛙、虾及各种水生昆虫等动物性食物为主食,也吃少量谷物等食物[8]. 因此可以选择消落区、湿地、山体相连的区域作为涉禽类栖息地,营造尽可能多的湿地类型,配置湿地植物,从水面到森林边缘,采用滨水植物、灌草丛、乔木林地过渡的方式,适当区域可增添微型湿地,同时考虑景观效果. 根据广阳湾具体生境特点,提供以下植物作为参考.

滨水矮草:牛筋草、圆叶节节菜、块茎薹草、扁穗牛鞭草、狗牙根、甜根子草、芦苇、头花蓼、双穗雀稗、柔枝莠竹;

滨水高草:野古草、野青茅、斑茅、甜根子草、南荻、卡开芦;

滨水灌木:杭子梢、小梾木、爬藤榕、乌桕、秋华柳、小叶蚊母、中华蚊母、地果、枸杞、长叶水麻、疏花水柏枝;

滨水乔木:枫杨、黄葛树、南紫薇、桤木;

林缘:黄堇、野菊、酢浆草、过路黄、蒲儿根、大花萱草、野牡丹、鸢尾、淡竹叶;

灌木:细叶水团花、冬青卫矛、大叶醉鱼草、马桑、杭子梢、河北木蓝、杜鹃、金山荚蒾、美丽胡枝子、黄荆、白背枫、萝芙木;

林地乔木:香樟、栾树、桉树、梧桐、大果冬青、乌桕、楝树、盐肤木、女贞、黄葛树、皂角、楠木、麻栎、白栎、粗糠树、桂花、石楠;

竹类:慈竹、刚竹、麻竹、水竹.

-

游禽是杂食性水鸟,主要以小鱼、虾、水生昆虫、甲壳类、软体动物和其他小型无脊椎动物,以及藻类,水生植物的根、茎、叶、果实的植物性食物为食. 在江河、水库、湖泊、滩涂、农田和沼泽地等区域均可觅食[9]. 可以营造丰富的水域形态,包括开阔水面、浅滩、溪流和孤岛等,蜿蜒的驳岸类型可以为水鸟提供多样的栖息地,满足不同游禽的栖息需求. 从水面到边缘,宜保持滨水植物、灌草丛、乔木林过渡的方式,协同涉禽栖息地共同打造. 根据广阳湾具体生境特点,提供以下植物作为参考.

滨水矮草:维护狗牙根、块茎薹草等自然演替植物;

滨水高草:以自然植被为主,适当补充野古草、野青茅、芦苇、扁穗牛鞭草、甜根子草、斑茅、芦竹;

灌木:以自然植被为主,适当补充盐肤木、枸杞、秋华柳、杭子梢;

乔木:边缘地带适当补充枫杨、乌桕、水杉.

-

根据两栖动物的生理生态特征和生活习性进行栖息地的模拟建设,结合水体景观设置“溪流-水潭-溪流”的水流模式[10]. 可利用枯树投入浅水区域,模拟自然状态下倒伏的树干,起到控制引导水流的作用,并为两栖动物提供庇护、遮阴和攀爬的媒介. 同时道路建设成为两栖动物生境隔离的一大诱因,由于两栖动物行动比较缓慢,其道路致死率极高,所以在进行道路的规划建设时,要考虑到两栖动物的一般活动路线和繁殖迁徙的习性,尽量避免穿越两栖动物栖息地中心区域[11].

在蛙类生境植物选用上,可选择对水体有清洁杀菌作用,并且能够通过落叶提供营养的植物,配合藻类、浮水植物与挺水植物,给蛙类提供产卵附着的场所以及蝌蚪生境,根据广阳湾具体生境特点,提供以下植物作为参考.

水生植物:狐尾藻、金鱼藻、睡莲;

湿生花卉:鸢尾、菖蒲、婆婆纳、千屈菜、慈姑、水葱;

湿生草本:野古草、野青茅、芦苇、扁穗牛鞭草、甜根子草;

灌木:酸枣、乌桕、盐肤木、小梾木、醉鱼草、长叶水麻、小叶蚊母、金山荚蒾、细叶水团花、杭子梢;

乔木:水杉、落羽杉、池杉、桤木、石楠、构树、大果冬青、香樟、女贞.

-

根据蝶类动物的生活习性,可以从寄生植物、食源植物和蜜源植物等多方面入手对蝶类栖息地进行构建. 豆科植物与十字花科植物是蝶类幼虫最喜爱的寄主植物,与鸟类一样,它们也喜欢林缘地带和层次丰富的生境[12]. 蝶类为了获取土壤中的盐类和矿物质,还喜欢聚集在泥泞的地方,这样的生境可以用河沙、砾石混以微量的堆肥来代替. 另外,在林下应适当保留一些茂密的灌丛可作为蝶类取暖和避雨的场所. 蝴蝶生境为幼虫提供食物的寄主植物和为成蝶提供食物的蜜源植物是其重要的组成部分,它们为蝶类提供食物、栖息地、繁殖地和越冬地,应注意蜜源植物宜种植在林缘等阳光充足处,阳光的照射有利于蜜源植物产生更多花蜜. 根据广阳湾具体生境特点,提供以下植物作为参考.

草本:紫堇、黄堇、野菊、酢浆草、过路黄、蒲儿根、大花萱草、野牡丹、鸢尾、淡竹叶;

灌木:大叶醉鱼草、马桑、杭子梢、河北木蓝、杜鹃、金山荚蒾、美丽胡枝子、黄荆、白背枫、萝芙木;

乔木:香樟、乌桕、无患子、油桐、枫杨、桂花、枇杷、白兰、刺槐、朴树、桑树.

-

1) 鸟类典型生境模式示例

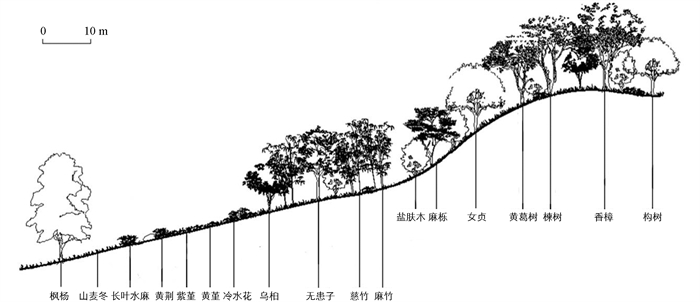

鸟类包含林鸟、游禽和涉禽3类(图 1). 骨干种(香樟、黄葛树、楝树)+伴生种(构树、女贞、麻栎、盐肤木)+草本层(山麦冬、冷水花);骨干种(慈竹、麻竹)+伴生种(无患子、乌桕、枫杨)+灌木层(河北木蓝、黄荆、长叶水麻)+草本层(山麦冬、冷水花)+林缘(紫堇、黄堇).

2) 蛙类典型生境模式示例

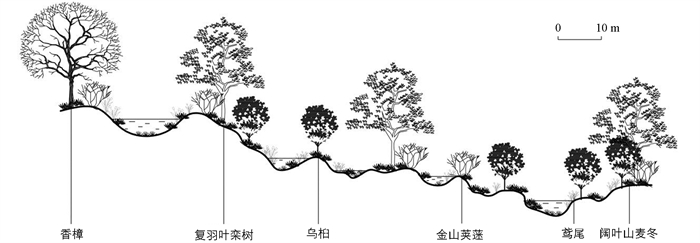

在山地丘陵地区营造蛙类生境,应充分尊重原有地形,不进行大挖大填,只进行微地修整,水流速度应加以控制(图 2). 乔木层:复羽叶栾树、香樟;灌木层:乌桕、金山荚蒾;地被层:阔叶山麦冬;水生草本:狐尾藻;湿生花卉:鸢尾,菖蒲.

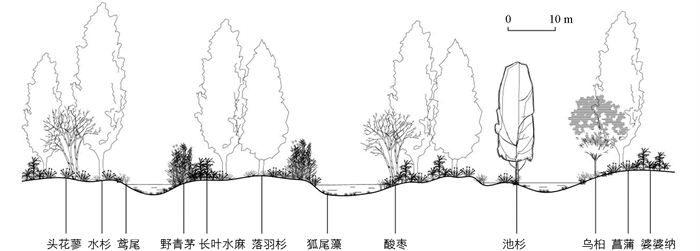

在平坦或缓坡地带,设置“溪流—水潭—溪流”的林泽模式(图 3). 植物群落模式上骨干树种为水杉,伴生种为落羽杉和池杉;灌木层为酸枣、乌桕和长叶水麻;草本植物包括野青茅、菖蒲、鸢尾、头花蓼、婆婆纳;水生藻类植物为狐尾藻.

3) 蝶类典型生境模式示例

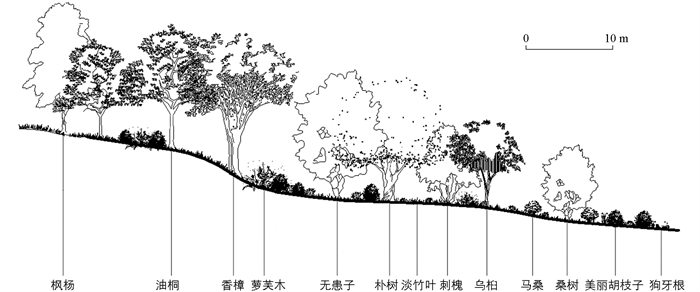

蝶类典型生境模式(图 4)为:骨干种(香樟、朴树、无患子)+伴生种(枫杨、桑树、乌桕、刺槐、油桐)+灌木层(美丽胡枝子、萝芙木、马桑、地瓜藤)+草本层(狗牙根)+林缘(紫堇、黄堇、过路黄). 油桐、乌桕、刺槐、美丽胡枝子和马桑均为蜜源植物.

-

广阳湾江段属于亚热带季风气候,雨热同期,流量季节变化大,夏季有夏汛,为突发性洪水,冬季为枯水期,洪枯水位差较大,水文变化复杂. 受三峡水库水位变化的影响,即冬季蓄水淹没,夏季消落出露;又受长江上游自然河流洪水影响,每年夏季约5次洪峰过境. 根据现状水位消落梯度变化,结合植物适生性、为鱼类提供食物来源与产卵场、吸引鸟类、景观效果等因素,推荐一些不同水位梯度的滨水植物,以供配植时参考.

175 m水位线以下(淹没时间较长):牛筋草、圆叶节节菜、块茎薹草、扁穗牛鞭草、狗牙根、甜根子草;

175~185 m水位线(淹没时间较少):野青茅、野古草、卡开芦、南荻、双穗雀稗、刺子莞、杭子梢、小梾木、爬藤榕、乌桕、秋华柳、小叶蚊母、中华蚊母、地果、枸杞、长叶水麻、疏花水柏枝;

185 m水位线以上(极少被淹没):黄葛树、桤木、南紫薇、落羽杉、池杉、水杉、枫杨.

2.1. 拟自然植物群落构建

2.1.1. 保留增补

2.1.2. 优化提升

2.1.3. 恢复重建

2.2. 动物栖息地构建

2.2.1. 林鸟栖息地构建策略

2.2.2. 涉禽栖息地构建策略

2.2.3. 游禽栖息地构建策略

2.2.4. 蛙类栖息地构建策略

2.2.5. 蝶类栖息地构建策略

2.2.6. 典型生境模式示例

2.3. 基于水位梯度的滨水植物配置

-

通过实地调研,根据河岸带及植被修复原则,结合现有的生态修复理论和技术与具体的修复目标和要求,提出了广阳湾河岸带生态修复策略. ①以不同植被类型为基础的拟自然植物群落构建:具体为通过保留增补、优化提升和恢复重建等3种模式;②依据不同动物的习性,提出栖息地构建策略:具体为鸟类、蛙类和蝶类的栖息地构建策略;③依据消落带水位梯度变化,进行滨水植物配置研究:具体为175 m水位线以下、175~185 m水位线和185 m水位线以上植物配植推荐.

习近平总书记指出:“推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护、不搞大开发”,为筑牢长江上游重要生态屏障指明了方向[13]. 我们应当认识到保护对于修复意义重大,不仅关乎到生态修复是否成功,也影响到修复效果能否长期保持. 因此,对于河岸带的保护应与修复同时展开,并进行可持续性的管理. 定期检测河岸带生态情况,并依据不同的改变而及时制定修复策略,调整河岸带生态系统是保障河岸带生态系统长期稳定的前提[3]. 河岸带的生态修复是一项耗时长、见效慢的社会性、公益性事业,需要全社会的参与才能达到保护目的. 在实施具体的修复措施的同时,要充分调动社会力量积极参与河岸带修复和保护事业,积极发挥各自然保护组织和团体的作用,以点带面,才能逐步实现“大保护,共发展”的可持续发展.

下载:

下载: