-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

地名是人们对地表特定地域空间或地域实体的指称,是在人的社会生产生活过程中为确定地物类型、空间方位及相互距离而出现的[1],其蕴涵丰富的信息,常常被称为“指向过去的路标”[2]. 学者褚亚平[3]在《地名学论稿》一书中强调地名是人们对地理环境的认知,并从宏观和微观两个角度提出了地名的概念,宏观角度地名指地方的名称,微观角度地名专指特定地理实体的位置、范围和形态特征. 地名具有地域性,作为人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称,其形成有着深刻的地理、历史和文化背景[4];地名还具有相对稳定性,是能够为相关研究提供富有价值的线索和证据的文化化石[5].

党的十九大报告提出“大力实施乡村振兴战略”,明确振兴乡村文化的客观需要[6-7],而乡村振兴,文化先行,文化振兴是全面振兴的精神基础,能够为乡村全面振兴提供哺育和支撑,是乡村振兴的力量之“根”、发展之“魂”和应有之义[8]. 2003年由联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》提出,地名属于非物质文化遗产,其传承和保护受到学界的广泛关注[9],2012年民政部通过的《地名文化遗产鉴定》中的行业标准指出,我国地名文化遗产分为千年古城(都)、千年古县、千年古镇、千年古村落、甲骨文和金文地名、少数民族语、著名山川、近现代重要地名等八大类别[10],为从不同角度研究地名文化、服务乡村振兴提供了有力支撑;从乡村文化振兴的角度来看,地名文化的研究、传承和保护具有重要意义.

国外地名研究源于19世纪末20世纪初,以地名词义及来源[11]、地名命名原则[12]、地名分布及意义[13]、城市地名的发展及特征[14-15]等为研究热点,涉及历史学、语言学、地理学等多学科领域. 国内地名研究多采用描述、记述等定性分析方法[16-17],随着研究内容的不断深入,相关学者将GIS空间分析技术和数理统计方法[18-19]引入地名研究,研究内容涉及地名的发展演变[20]、类型划分[21]、分布特征[22]、变迁规律[23]、地名与自然地理要素的关系[24-25]、地名文化的传承与保护[26]及跨省界地名空间格局[27]等方面,研究区域遍布东西部地区,并开始向含大量少数民族语言地名的多民族聚居区侧重,研究主体包含壮语地名、藏语地名、客家地名等[21, 24, 27],研究内容日渐丰富,研究尺度趋于多元[23, 25]. 本研究选取自然流域尺度,以少数民族较为聚集的阿克苏河流域为研究区建立聚落地名数据库,将少数民族语言地名作为主要研究对象,基于GIS空间分析技术和数理统计方法,从地名含义及其蕴含的文化背景为主要切入点,对当地聚落地名文化景观进行分析,以期挖掘典型少数民族地区聚落地名文化景观空间分布特征及当地少数民族语言与聚落地名的关系,促进地名文化遗产的传承和保护.

全文HTML

-

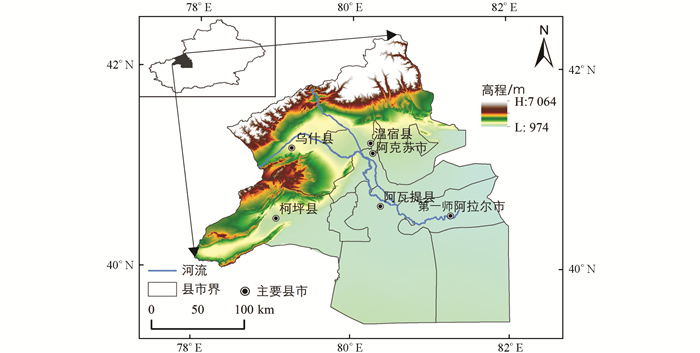

“阿克苏”维吾尔语意为“白水”,因河流流经石灰岩、白云岩山地,水中带有大量白色沙粒呈乳白色而得名. 阿克苏河长224 km,上游由托什干河和库玛拉克河组成,两河在温宿县附近汇合,河流向东南流与叶尔羌河、和田河汇流成塔里木河,是塔里木河水量最大的源流,河水主要由山地降水和冰雪融水补给,水量丰富. 阿克苏河流域(40°17′-41°40′N,78°20′-82°00′E)位于新疆天山南麓,塔里木盆地北缘,属暖温带大陆性气候,地势西北高、东南低,中低山丘陵、冲积平原、戈壁、绿洲相间,地貌分异明显. 流域内绿洲涉及阿克苏市、阿瓦提县、温宿县、乌什县、柯坪县和第一师阿拉尔市(图 1),共辖11个镇、26个乡和16个团场,人口由36个民族组成.

-

地名数据包括阿克苏河流域涉及到的阿克苏市、阿瓦提县、乌什县、温宿县及第一师阿拉尔市的村、连队等行政地名,数据来自2018年土地利用变更数据,并通过电子地图补充完善;河流和渠系数据、30 m分辨率DEM高程数据来自地理空间数据云.

-

对聚落数据进行面转点处理,并对地名数据进行翻译,发现地名命名规律,然后对地名分类和统计,最终得到包含921个地名的流域地名数据库作为研究基础. 对分类后的地名进行核密度和标准差椭圆分析,观察不同分类下地名的分布特征并分析原因;基于以上研究选取当地极具区域特色和代表性的3类维吾尔语地名,分析其与自然地理要素信息的关系和基因图谱.

核密度估计法(KDE)体现了地理学的距离衰减规律,其结果是由栅格组合而成的趋势面,呈现出密度值高低变化的空间形态,这种方法有利于点数据的显示和分析[28-29]. 核密度方程如下:

式中:

$\hat{f}$ (x)为核密度值;h为预设窗口半径;n为窗口地名个数. 核密度方程的几何意义为:密度值在每个地名点xi的中心处最高,且随搜索距离的增加而降低,当两地名间的搜索范围h达到搜索阈值时,密度值为0;地名的核密度值为该搜索范围内所有密度值的总和[30-31].标准差椭圆(SDE)是以中心、长轴、短轴、方位角为基本参数的空间分布椭圆,能定量描述研究对象空间分布的整体特征[32],椭圆的范围表示地理要素空间分布的主体区域,面积表征地名点分布的分散程度,长轴方向是地名点空间分布较多的方向,长短轴之间差值越大,地名点分布的方向性越强,反之则方向性越弱[33],相应公式参见文献[32].

2.1. 数据来源

2.2. 研究方法

-

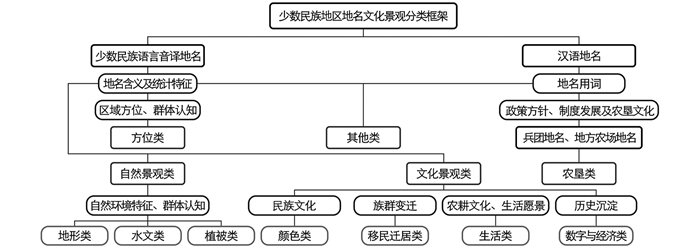

地名是在区域人地系统演变过程中形成的区域文化与特色的凝练和概括,常以其反映的自然与文化景观特征作为分类准则,自然景观特征多从山、水、动物、植物等角度出发进行分类,文化景观特征主要包含经济活动、姓氏人名、建筑工程、美愿纪念等角度[22, 26]. 本研究中地名分类综合考虑以上因素,以地名用词、地名含义及地名统计特征为基础,系统综合区域方位、农垦文化、政策方针、群体认知等方面,并参考文献[22, 26],认为该区域地名应划分为自然景观类、文化景观类、农垦类、方位类和其他类共5大类. 其中自然景观类和文化景观类地名主要反映居民群体认知,包含对所处生产生活环境的自然环境特征(山、水、林、田、湖、草)、民族文化、族群变迁、农耕文化、居民生活愿景及历史积淀等因素的认知(图 2),农垦类地名主要反映历史时期西域屯垦经济和现代屯垦戍边制度的发展[34],方位类地名主要反映居民群体依据不同地理要素为参照进行的地名命名.

基于上述分类框架,阿克苏河流域各类别地名统计特征及主要用词如表 1所示. 一些地名在各类别之间存在交叉,如苏盖特(柳树)艾日克(小渠)村在自然景观类地名中既分属植被类,又分属水文类;吾斯塘(大渠)博依(边缘)村等既可划分到方位类,又可划分至自然类,因此表 1统计结果存在大于100%的情况.

-

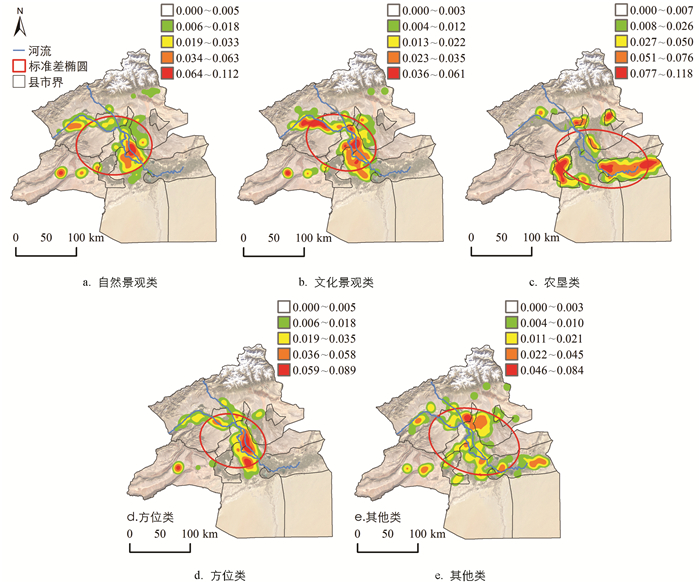

本研究依托阿克苏河流域地名文化景观分类框架(图 2),在将该区域地名文化景观划分为5大类、7小类的基础上,通过核密度估计法及标准差椭圆分析法,得到本研究各类别地名的分布情况(图 3、图 4),具体分析结果如下:

总的来看,自然景观类地名(图 3a)因地形、水文因素影响,主要集中于阿克苏市中南部和阿瓦提县北部,在柯坪县中部及河流上游乌什县也有所分布,但分布的方向性特征不强;文化景观类地名(图 3b)密集分布于乌什县腹地和阿克苏市中南部,并由阿克苏市向南延伸至绿洲边缘,具有一定的方向性;因两大类地名分布受各亚类地名分布影响,后续进行详细分析.

农垦类地名(图 3c)含兵团连队和地方农场,整体分散局部集中,具有明显的方向性,主要分布于第一师阿拉尔市,并连片分布于河流下游的绿洲边缘区. 原因与兵团的历史沿革密切相关. 1954年新疆生产建设兵团成立,其使命是劳武结合、屯垦戍边,但其扎根屯垦的区域主要为当地居民经过长时间生产生活后,来不及或放弃垦种的土地,多位于内流河下游且远离主要交通带,水土条件相对较差[21]. 为改善垦区条件,兵团第一个五年计划指出:“以发展农业为中心,以水利建设为先行,以北疆地区为重点,结合水利建设进度逐步扩大耕地面积,积极建设正规化国营农场”[34]. 第一师阿拉尔市早期也进行了相关水利设施的建设,现拥有6座水库,2019年农业总产值271.86亿元,虽多分布于绿洲边缘,但其发展并未受到较大影响.

方位类地名(图 3d)沿北部支流向南扩展,整体沿水系分布特征明显,地名的分散程度相对较低,高密度区主要位于河流中部的阿克苏市及绿洲南部的阿瓦提县,在河流交汇后密度值向阿克苏老大河西部及南部递减. 原因是人们对于地名中方位的描述会选取一定的参照,阿克苏河贯穿流域内整片绿洲,惠及并养育了这片绿洲上生活的所有居民,即使不靠近河流的区域也同样有渠系引水以满足居民生产生活需要;同时与汉语中描述方位的东西南北不同,维吾尔语地名多是按上下左右等位置命名,因此该地出现大量以水系为参照并描述方位的地名.

其他类地名(图 3e)沿河流走向呈大面积分散分布特征,基本以中低密度覆盖流域全境,包含了各县、市、团场均有分布的政府机构、乡镇直属区域及无明显命名特点的地名,这些地名虽予以保留并在分类中统一归并,但在本研究中不做重点分析.

-

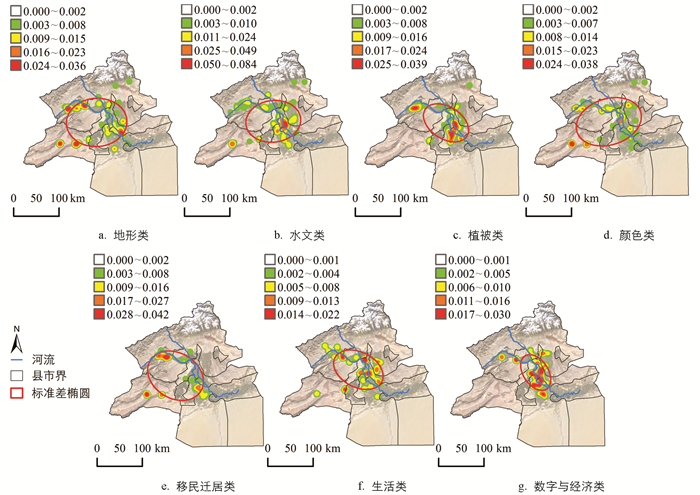

地形类地名(图 4a)受干旱区典型地形影响,高密度区位于乌什县、柯坪县及阿克苏市南部,总体分布较为离散,方向特征不明显. 其中乌什县绿洲处于北部和南部山地之间,柯坪县绿洲面积较小,西部、北部均为山地,且西南部有小片山地向县域中部伸出,而阿克苏市南部以东的大片地域为未开垦的戈壁,基于以上地形地貌,使地形类地名在上述县市分布相对密集.

水文类地名(图 4b)高密度区位于河流中部、阿克苏市中南部,地名分布的方向性不明显,流域沿线有零散分布. 原因是流域有名为“新大河”和“老大河”的两条灌溉主渠及广泛分布的干、支渠,且该区域覆盖阿克苏河流域绿洲中部种植业发达的大片区域,水资源在当地居于重要地位,河流和种植业分布的共同影响使其呈现该特征.

植被类地名(图 4c)以当地常见的典型建群树种命名居多,呈西北—东南向沿河分布,主要集中于上游托什干河流域和河流中部的阿克苏市中南部及阿瓦提县北部,其分布与水文类高密度区有所重合并在一定程度上受水系分布影响,构成自然景观类地名的重要组成部分.

-

颜色类地名(图 4d)分布偏东北—西南走向,呈低密度离散分布的特征,原因是当地以崇尚色彩的维吾尔族居民居多,在其民族文化中,颜色引申出纯洁伟大等美好寓意,使各个区域都有颜色类地名分布;同时颜色类地名多与植被、水、土壤等词组合出现,在不同条件下有不同含义,表示的含义多且杂也是其低密度分散分布的原因.

移民迁居类地名(图 4e)分布具有离散性,整体呈西北—东南向分布,高密度区位于乌什县和柯坪县. 乌什县以移民类地名为主,移民来源于麦盖提、托克逊、和田等地;柯坪县及阿瓦提县北部区域以迁居类地名为主,居民主要来源于阿克苏地区内的其他乡镇.

生活类地名(图 4f)整体呈西北—东南向,在各县均有分布且分布相对均匀,高密度区主要位于人口最多的阿克苏市,地名的形成在一定程度上受到人类活动及居民主观意愿影响.

数字与经济类地名(图 4g)多呈西北—东南向集中分布于河流中部,以阿克苏市向南延伸至阿瓦提县北部的绿洲中部区域. 该区域地形与水土条件较好,适宜耕种,方便灌溉,是早期最易吸引人们开垦及定居的区域,地名多与聚落形成之初当地存在的地物相联系,直白反映命名依据;同时伴随居民生产生活需要,当地手工业者一方面提供产品或服务,另一方面以此获得经济收入,受此影响产生带有“其”(指匠人)字的地名,如塔尕尔其村(织口袋的匠人),对该类地名分布产生了较大的影响.

-

聚落地名以地理环境为基础,是特定地理实体的指称. 新疆位于内陆干旱区,典型气候条件下地形地貌和水系分布等对绿洲的发展、聚落的演变和地名文化景观的形成至关重要. 该部分以自然地理要素为切入点,从自然景观类和方位类地名中选取阿克苏河流域典型地名景观,对地名蕴含的自然地理要素信息进行进一步挖掘,探究地名与自然地理要素的关系并提取基因图谱.

-

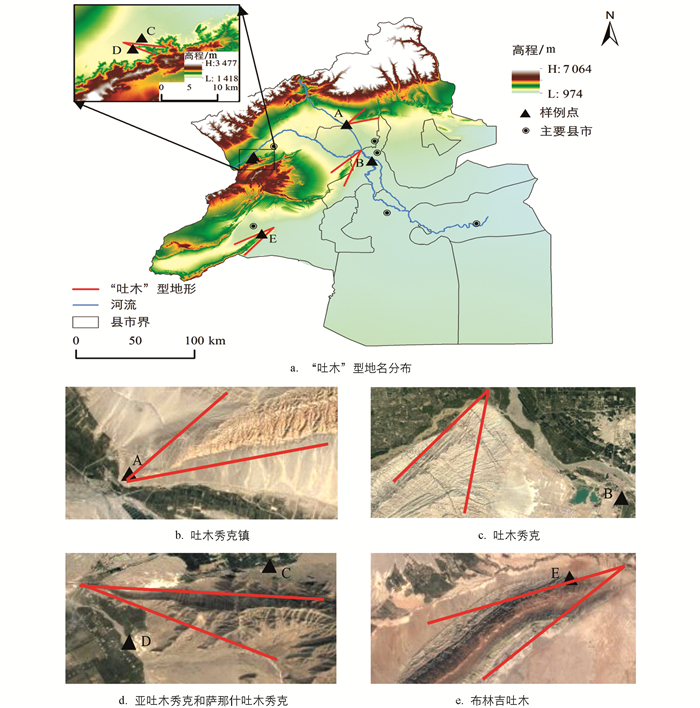

“吐木秀克”在维吾尔语中表示“山嘴、突出一角、像鹰嘴一样”,“吐木、吐休克”也表示该含义. 从含义内容上看,这类地名具有极高的地貌形态指向性,在参考影像、地图观察地名分布并进行地名分类时,发现除温宿县吐木秀克镇及吐木秀克村之外,流域内还存在多个“吐木”型地名,因此选为本研究典型样例,探究其是否具有类别特征.

选取5个样例点并在高程图上作出标注(图 5),分别观察其特征:A点吐木秀克镇,位于温宿县西部,辖吐木秀克村等10个行政村,镇域临阿克苏河呈狭长分布,吐木秀克镇东北部有东北—西南走向山体向镇域伸出,且宽度自东北向西南变窄,以红线标出山体发育宽度和发育方向,发现其状似鹰嘴并朝西南部吐木秀克镇突出一角;B点名为吐木秀克,东部为阿克苏老大河,西部为西大桥调节水库,B点正西方向有一山体向阿克苏河两支交汇处附近伸出,方向为西南—东北向且山体发育宽度也呈西南至东北方向变窄,形态似鹰嘴;C点亚吐木秀克和D点萨那什吐木秀克位于乌什县内托什干河上游区域,两点分布在山体两侧,山体呈东南—西北走向,呈鹰嘴状向托什干河方向伸出;柯坪县西南部有一山体自西南向东北深入柯坪县腹地,E点布林吉吐木位于该山体靠近柯坪县腹地的东北端,整体形态呈鹰嘴状. 综上“吐木”型地名具有明显的地貌形态指向性,此类地名周边多有山体分布,且形态突出状似鹰嘴.

-

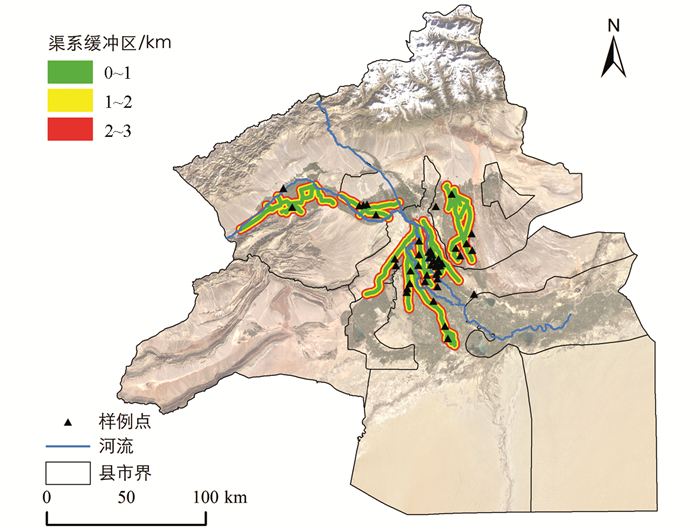

“艾日克、吾斯塘”型地名也称渠系型地名,在维吾尔语中“艾日克”多指小渠,“吾斯塘”多指大渠,阿克苏河流域绿洲渠系分布明显,渠系型地名在水文类地名中占比高达64.56%,因此选为本研究典型样例,探究地名与渠系分布的关系. 样例点主要选取了流域主干河流经过的乌什县、温宿县、阿克苏市及阿瓦提县域内相关地名,不包含柯坪县的7个渠系型地名,共计44个样例点(图 6),占水文类地名的55.70%,渠系型地名的86.27%.

乌什县渠系自西始于跃进干渠并与秋格尔总干渠相连向县内延伸,水源由托什干河提供,在县内由依麻木排干渠、联合干渠及相关支渠等构成了县域内渠系网;温宿县渠系由台兰河一干渠、阿库木干渠与青年农场干渠、古勒阿瓦提大队干渠构成了基本覆盖全县的南北走向渠系,并与其他干支渠相连组成县域渠系网. 阿克苏市渠系网由多浪总干渠、多浪河大渠、东岸大渠、胜利渠和其他主要干、支渠组成,阿瓦提县渠系网主要由阿瓦提总干渠、英艾日克干渠和乌鲁却勒干渠等组成. 对以上渠系以1 km为间隔做渠系缓冲区(表 2),距河流1 km范围内有17个渠系型地名,占比最高,距河流1~2 km和2~3 km范围内各有12个和7个样例点,即阿克苏河流域绿洲渠系型地名主要分布在渠系缓冲区的0~2 km范围内,且随距渠系距离的增加,地名数量逐渐减少,可以认为该区域渠系型地名周边0~2 km范围内有80%左右的可能性存在渠系分布.

-

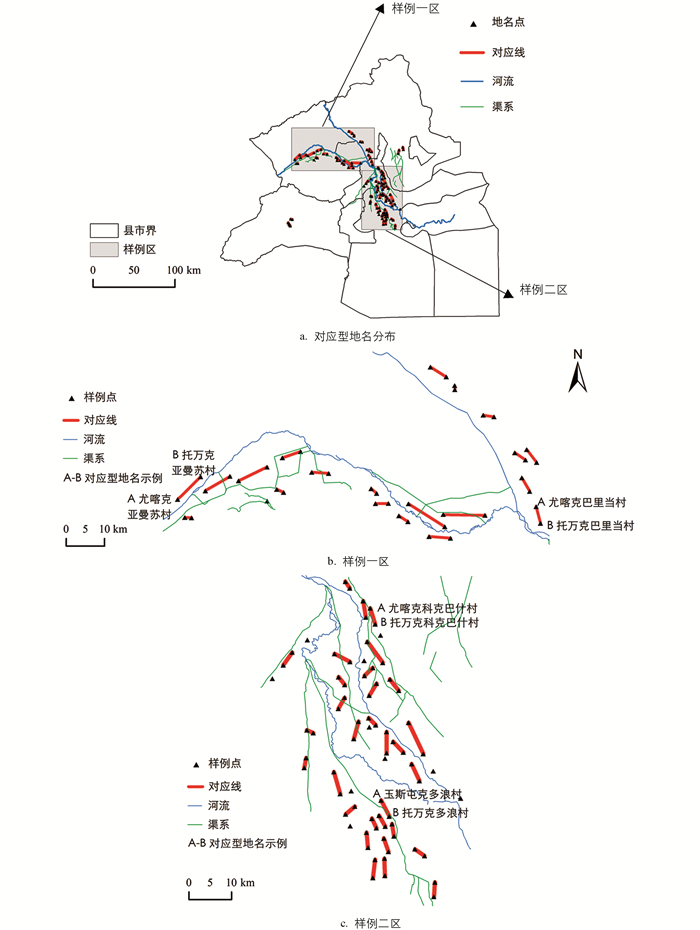

“托万、尤喀、玉斯屯”型地名也称对应型地名,在维吾尔语中“玉斯屯、尤喀”指方位中的上,“托万”指方位中的下,相应地名形如A尤喀克亚曼苏村、B托万克亚曼苏村(图 7),含方位描述且基本对应,且数量在方位类中占主导达71.68%,因此选为本研究典型样例,探究其与水系分布的关系及其对应关系. 本研究从地名分布的密集程度出发,以河流交汇处为界划分出两个地名样例区(图 7a),共计113个样例点,占方位类地名的65.32%,对应型地名的91.13%.

样例一区含样例点41个,对存在对应关系的地名做对应线,得到20组对应关系(图 7b). 可以看出对应点分布于水系两边且对应线与河流走势基本一致. 对样例一区水系以1.5 km为间隔做缓冲区(图略),得到样例一区对应型地名主要分布在水系缓冲区的0~3 km范围内,且随着距水系距离的增加,对应型地名数量逐渐减少(表 3);样例二区含样例点72个,对存在对应关系的地名做对应线,得到31组对应关系(图 7c),其同样分布于河流和渠系周边,但受渠系分布影响更为明显,部分对应线大致与渠系走向平行. 对样例二区水系以1.5 km为间隔做缓冲区(图略),得到样例二区对应型地名主要分布在缓冲区0~1.5 km范围内,随距水系距离的增加,对应型地名数量逐渐减少(表 3).

造成以上差异的原因主要是地形因素的影响. 样例一区位于河流上游绿洲北部区域,受地势影响北部自吐木秀克镇向南沿阿克苏河北支呈狭长分布,无主要渠系分布;西支托什干河流域绿洲面积相对较小,河流贯穿全境能够满足大部分用水需求,渠系分布较为稀疏,因此样例一区受河流影响程度高,对应型地名描述的主要是河流的上部或下部. 样例二区位于支流汇合后的阿克苏河主干区域,该区域位于绿洲腹地,地势平坦面积广阔,主干河流不能满足整片绿洲的全部用水需求,因此该区域渠系较长且分布相对密集,对应型地名分布受渠系影响程度高,描述的主要是渠系的上段或下段.

4.1. 不同类别地名空间分布特征及成因

4.1.1. 自然景观亚类地名空间分布特征及成因

4.1.2. 文化景观亚类地名空间分布特征及成因

4.2. 阿克苏河流域典型地名景观分析

4.2.1. “吐木”型地名景观分析

4.2.2. “艾日克、吾斯塘”型地名景观分析

4.2.3. “托万、尤喀、玉斯屯”型地名景观分析

-

本研究将阿克苏河流域地名文化景观划分为5大类,通过核密度和标准差椭圆法,分析并选出典型案例,得出各类别地名的分布特征及成因,揭示了阿克苏河流域在多民族交往、交流、交融背景下,在自然、社会经济、历史与文化发展过程中形成的地名特征和空间分布特点,有利于了解区域历史文化变迁与自然环境演变,为开展该区域地名文化遗产的传承保护及助力乡村文化振兴提供必要支撑. 主要研究结论如下:

自然景观类地名分布的方向性不强,多集中于阿克苏市中南部和阿瓦提县北部;水文类地名密集分布于河流中部,流域沿线有零散分布;地形类地名分布方向特征不明显,植被类与水文类地名高密度区有所重合,呈西北—东南向沿河分布,揭示了地名分布在各类自然景观影响下具有一定的随机性和无序性.

文化景观类地名在乌什县腹地和阿克苏市中南部较为密集,整体呈西北—东南向分布;颜色类地名在该类别中占比最高,呈东北—西南向的低密度离散分布;移民迁居类地名高密度区位于乌什县和柯坪县;生活类地名整体呈西北—东南向,主要分布于人口最多的阿克苏市;数字与经济类地名呈西北—东南向,集中分布于人们最早生活及聚居的河流中部.

农垦类地名整体分散局部集中,具有明显的方向性,主要分布于绿洲边缘区;方位类地名分散程度相对较低,沿水系分布特征明显.

“吐木”型地名具有明显的地貌形态指向性,周边多有山体分布,且形态突出状似鹰嘴;渠系型地名主要分布在渠系缓冲区的0~2 km范围内,随距渠系距离的增加,地名数量逐渐减少;对应型地名多分布于水系周边,在河流上游沿河分布明显,在河流中游沿渠分布明显.

-

本研究揭示了阿克苏河流域维吾尔语音译地名及新疆生产建设兵团历史沿革下的农垦类地名的分布规律及原因,并从自然地理要素的角度对新疆特有的地名类型进行了进一步探讨,认为研究区内地名文化地域特色鲜明,结构层次清晰,具有显著的地域代表性,但本研究所做的地名文化景观分布特征和成因分析还较为浅显,未来深入研究其发展、演变甚至消失、增添过程所蕴含的丰富社会背景及文化渊源,对区域文化脉络、历史沿革、乡村文明发展轨迹研究及乡村文化保护与建设都具有现实意义,希望本研究能为从事地名非物质文化遗产研究的学者们提供一些参考. 同时,新疆维吾尔语地名村落分布广泛,作为少数民族语言音译而来的地名,对同一发音、同一词汇可能存在读音相似但用字不同的表述,例如“苏盖特、苏盖提、色盖”都可译为柳树,且地名中相同的词前后多一个字或少一个字,可能表示不同的含义,例如“阿热”表示方位可译为中间,但“阿热勒”表示河洲,“库木”表示沙漠,但“库木什、库木希”指芦苇,其地名规律有待进一步研究,地名数据库有待进一步完善;新疆自古以来就是多民族聚居的地方,与哈萨克语、蒙古语相关的地名是否也存在类似的规律,其命名与当地的自然条件、文化传承和历史沿革有怎样的关系,也有待今后的进一步探索.

下载:

下载: