-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

三峡水库是位于长江上游的大型水库,是我国重要的淡水资源战略储备库,又是典型的生态脆弱区和全球环境变化敏感区. 自2008年进行175 m蓄水试验以来,三峡水库作为一个河流型水库,从位于湖北省宜昌市的首端贯穿至位于重庆市江津的末端,总长6.6×105 m,面积1.084×109 m2[1]. 水库在每年10月底维持在175 m的高水位,并持续运行至次年2月以满足发电需求,在每年6月初降至145 m的低水位,以满足防洪需求. 定期蓄水在长江两岸形成了一个落差达30 m的特大型狭长地带,即水库消落带[2]. 由于消落带中原生植被缺乏水淹耐受能力,在遭受周期性水淹胁迫后,其逐渐消退,消落带中出现了大量的裸露区域[3].

三峡库区消落带裸露区域的存在会为外来入侵植株的成功定居提供相对空旷的“窗口”. 入侵植物有着高度的繁殖力和对新环境的适应力,它们很容易迅速占领当地生态系统中的可用资源,影响原有的生物多样性、生态平衡和生态安全[4]. 入侵植物还可能导致生态系统物种数量减少,影响生态系统的结构与功能,以及影响土壤水分的循环、环境卫生等[5]. 外来物种一旦入侵成功,会进一步导致本地物种被压制或取代,形成单一优势种群,威胁当地生态系统,最终使生物多样性丧失. 据统计,三峡库区共有155种入侵植物,部分已经对生态平衡和生态环境构成了威胁[6].

对入侵植物进行有针对性的防治不仅可以保护自然环境,维护生态稳定;还可以防止生物多样性的丧失和生态系统的破坏,有助于保持和恢复耕地的生产能力;甚至还可以削弱和减少种间竞争,保护和维护地区原有物种的生长及繁殖,维持生态系统的健康[7].

本研究从三峡库区入侵植物中选择了3种常见的植物:紫苜蓿、刺苋和反枝苋. 紫苜蓿为一般入侵物种,刺苋和反枝苋是目前公布的第4批中国外来入侵物种,在三峡库区消落带属于恶性入侵物种. 紫苜蓿为多年生植物,刺苋和反枝苋为1年生植物. 刺苋、反枝苋、紫苜蓿花果期相似[8]. 1年生和大多数多年生入侵植物主要通过种子繁殖,所以决定入侵植物能否在消落带长期存活的关键因素是其种子是否具有良好的水淹耐受性[9]. 三峡水库每年周期性蓄水排水,在不同高程生长的植物所受的水淹时间不同. 本研究对紫苜蓿、刺苋、反枝苋进行了不同梯度的水淹时间处理,而后观察种子的发芽情况,统计最终的发芽率及发芽势,并分析种子的水淹耐受性特征及在消落带的分布规律,为三峡库区生物多样性和生态系统健康管理提供科学依据.

全文HTML

-

本研究所使用的种子均来自于西南大学三峡库区消落带野外研究实验基地(重庆忠县,30°03′03″-30°35′35″N,107°32′42″-108°14′00″E),该基地地处三峡库区腹心地带,属亚热带东南季风气候,年平均气温18.2 ℃,年平均降水量1 200 mm[10].

-

紫苜蓿(Medicago sativa L.),多年生草本植物,豆科苜蓿属,荚果螺旋形,有疏毛,先端有喙,有种子数粒,种子肾形,黄褐色,花期5-7月,果期6-8月;刺苋(Amaranthus spinosus L.),1年生草本植物,苋科苋属,胞果长圆形,种子倒卵形至圆形,略扁,凸透镜状,周缘成带状,表面黑色,有光泽,种脐位于基端,苗期4-5月,花期7-8月,果期8-9月;反枝苋(Amaranthus retroflexus L.),1年生草本植物,苋科苋属,胞果扁卵形,环状开裂,包在宿存花被内,种子近球形,直径约1 mm,棕色或黑色,边缘钝,花期7-8月,果期8-9月.

当紫苜蓿、刺苋、反枝苋处于种子成熟期时,在西南大学三峡库区消落带野外研究实验基地忠县收集若干成熟饱满、大小相似的3个物种种子.

在正式实验前,为保证所用的种子具有良好的萌发能力,我们采用培养皿湿滤纸萌发法,每个物种设置3个重复,每个重复随机选择30粒种子进行萌发实验,然后置于25 ℃恒温培养箱中培养,观察和统计各物种的种子萌发情况. 结果显示每个物种的种子发芽率在70%以上,说明此次实验所用种子均可正常萌发.

-

将采集的3个物种种子分为21组,每组30粒,装入茶包袋中,设7个处理,水淹时长分别为0,5,10,15,20,25,30 d,每个处理3个重复. 将分装好的茶包袋同时放入装满清水的烧杯中,于设定时长后将茶包取出,记录种子胚部结构完整或用镊子挤压种子无浆汁溢出的完好种子数目;然后将完好的种子放入垫有双层湿滤纸的培养皿中,在光照培养箱中进行萌发实验,条件设置为光照强度3 000 Lx,光暗为12 h∶12 h,温度25 ℃,湿度75%;每天加入蒸馏水保证滤纸湿润,同一时间对水淹种子的完整度、培养皿中发芽的种子总数、新增发芽数进行记录,并及时移出被真菌感染的病害种子. 胚根突破种皮视为种子萌发的标志,连续5 d无新增发芽数则视为萌发结束.

-

种子发芽率和发芽势是评估种子萌发能力的两个重要指标. 种子的发芽率可以很好地体现种子的生命力,发芽率越高,种子生命力越强;发芽势可以反映种子的发芽速率和幼苗整齐度[11].

式中:D为种子发芽率;E为发芽种子数(粒);C为供试种子总数(粒).

式中:F为种子发芽势;G为前3 d累积发芽种子数(粒).

-

利用Excel 2013和SPSS 22.0对紫苜蓿、刺苋、反枝苋种子的发芽势和发芽率进行统计和单因素ANOVA检验,利用Duncan法进行多重比较,利用Excel 2013作图.

2.1. 研究物种及种子采集

2.2. 实验方法

2.2.1. 种子萌发实验设计

2.2.2. 种子萌发观测指标

2.2.3. 数据分析与作图

-

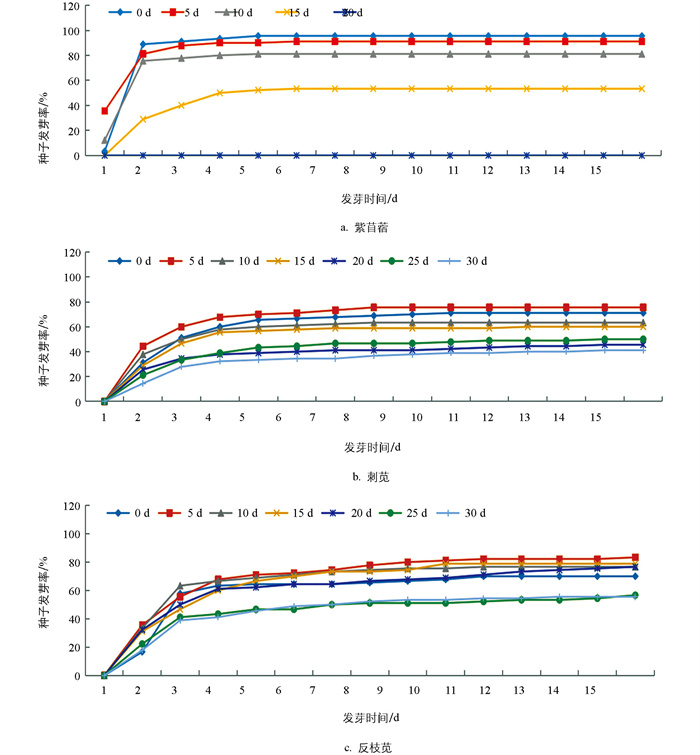

从图 1和表 1可以看出,没有进行水淹处理的紫苜蓿种子的发芽率高达95.96%;经过不同时间梯度水淹处理后的紫苜蓿种子发芽率均有降低,并且随着水淹时长的增加,其种子发芽率有降低的趋势;当水淹时长20 d时,种子已经死亡没有发芽的能力. 结果表明紫苜蓿种子的水淹耐受时长为15~20 d.

刺苋种子在经过5 d的水淹处理后,发芽率较未经水淹处理的种子高,但超过5 d,刺苋种子的发芽率随水淹时长的增加而降低,表明短时间的水淹可以提高刺苋种子的发芽率.

反枝苋的种子在经过5~20 d的水淹处理后,其种子发芽率均高于未进行水淹的对照组;在25 d和30 d的水淹处理后,其种子发芽率略低于对照组,说明反枝苋的种子具有一定的耐淹性,在经过长时间的水淹后,种子还具备一定的发芽能力.

当水淹时间在10 d之内,相较于其他两个物种,紫苜蓿的发芽率最高,说明紫苜蓿更易存活,但当水淹时间延长,紫苜蓿种子死亡,刺苋和反枝苋种子仍然具有生命力,且反枝苋种子的发芽率高于刺苋种子的发芽率.

-

从表 2可以看出,紫苜蓿种子不进行水淹处理时,种子发芽势高达91.11%;进行水淹处理后,紫苜蓿种子的发芽势有一定程度的降低;在水淹处理15 d时骤降,更长的水淹时长后种子死亡,说明水淹处理对紫苜蓿种子的负面影响较大.

刺苋种子的发芽势在水淹0~5 d内逐渐升高,在水淹5 d时达到峰值;当水淹时间超过10 d,发芽势逐渐降低;在水淹30 d时降至最低(27.78%),说明水淹时间在5 d时,刺苋种子的活力最大,超过5 d后种子活力下降.

反枝苋种子的发芽势在水淹0~10 d内逐渐增加,在第10 d时达到峰值(63.33%);当水淹时长继续增加时,发芽势呈下降趋势;在水淹30 d时达到最低(35.56%),说明在水淹10 d时,反枝苋的种子活力最高,超过10 d后其种子活力下降.

结果表明,在0~10 d的水淹情况下,紫苜蓿的种子发芽势是最高的;在15 d以上的水淹情况下,紫苜蓿的种子死亡,刺苋和反枝苋的种子仍具有活力,且反枝苋种子的活力大于刺苋.

3.1. 水淹时间对种子发芽率的影响

3.2. 水淹时间对种子发芽势的影响

-

在消落带长期周期性水淹的特殊环境下,植物要想存活下来,要满足两个基本条件:①种子耐淹,即植物的种子能够经受住消落带长时间的水淹环境并且在退水后还具备萌发能力形成幼苗;②种子的生产力强,即植物在消落带涨水之前完成生活史并产生成熟的种子[12]. 种子的耐淹能力是决定物种能否在消落带生存的先决条件[13],对于入侵种来说,若种子越耐淹那么其入侵能力就越强. 本研究发现紫苜蓿、刺苋、反枝苋的种子均有一定的水淹耐受能力,但耐受能力各有不同. 在未进行水淹处理的种子中,紫苜蓿种子的发芽率高于其他两个物种,经过5~15 d的水淹处理后,其种子发芽率显著降低,经20 d水淹后种子已没有萌发力. 刺苋种子在经过5 d水淹后,种子萌发力有所提升,但随着水淹时间增加,其萌发力逐渐降低. 反枝苋的种子在经过5~10 d的水淹后,其种子萌发力高于未经过水淹处理的种子,随着水淹时长的继续增加,其种子萌发力逐渐下降,但刺苋和反枝苋的种子在经历5~30 d的水淹后,种子仍具备萌发力.

从结果中我们还发现短期水淹反而会提高某些种子的萌发力,例如刺苋、反枝苋在经过短时间的水淹后,其种子萌发力大于未经过水淹处理的种子. 王欣等[14]也发现一定时间的水淹处理加快了稗、金狗尾草、马唐和荩草的萌发进程. 一般来说,植物的种子接触到水环境会马上萌发,短时间水淹能够提高种子萌发率可能是因为短期水淹的环境有利于打破种子的物理休眠,但长期水淹对植物来说是一种严重的胁迫,如本研究紫苜蓿种子在经历20 d的水淹后,种子已死亡不再具备萌发力. 秦洪文等[15]发现随着水淹时间的延长,狗牙根种子的相对萌发率也随之降低,水淹28 d后种子丧失萌发力. 长期水淹对种子的危害可能来源于两个方面:①在长期水淹的环境中氧气逐渐降低,种子正常的呼吸代谢受抑制,种子呼吸变为无氧呼吸,呼吸产物为酒精,可能会造成种子腐烂;②在水淹时可能胚中的盐分、蛋白质、淀粉等物质渗出造成种皮和胚的损伤[16-17],所以水淹时间会影响种子的水淹耐受能力.

综合发芽率和发芽势的结果可以得出,耐淹能力由大到小依次为反枝苋、刺苋、紫苜蓿. 反枝苋和刺苋是1年生植物,紫苜蓿是多年生植物,可能是由于1年生物种种子比多年生物种种子耐淹. 近年来消落带的优势种逐渐从多年生草本植物变成1年生草本植物[18-19],可能的原因是1年生草本植物多是种子繁殖,采取的竞争策略是R型策略,在冬季其种子会进入休眠状态,当温度和水分条件适宜的情况下会快速萌发、定居,从而提高其在群落中的竞争力[20-23]. 当周围环境不适宜萌发时,便会推迟萌发,增加种子在适宜环境下萌发生长的机会. 多年生植物能量分配在种子上少,它们能适应水淹环境常通过降低体内代谢速率,清除体内活性氧自由基,或在浅水淹区通过伸长茎节间、叶片、叶柄等组织器官,以及形成不定根和通气组织等[24-26].

从结果中发现,经过15 d的水淹,紫苜蓿种子萌发率大大降低,而反枝苋种子萌发率提高. 紫苜蓿为豆科植物,果实为荚果,种皮坚实,不易被水泡软[27],种子有子叶无胚乳,在经受5~15 d的水淹后,种子贮藏的营养物质不足以消耗[28],再加之荚果硬实,导致荚果种子不易萌发,所以在经过水淹后,其种子发芽率大大降低[29]. 反枝苋的果实为胞果,种皮薄,易与种子分离,在经过水淹后,种子易破皮萌发,且种子无子叶有胚乳,种子贮藏的营养物质足够抵御长时间的水淹胁迫[30-31].

-

消落带是指由于人为控制或自然降雨,江河湖泊水位会发生季节性或时间性的波动,在最高水位和最低水位之间的土地区域,会出现水淹和出露的干湿交替现象[32]. 三峡水库的运行使原有的陆地生态系统向季节性湿地生态系统转变,消落带内的植被分布格局发生明显改变[33]. 张志永等[34]研究表明淹没时间和土壤有效磷含量对万州段消落带植被影响大. 童笑笑等[35]研究表明淹水时间、海拔、土壤含水量是三峡库区澎溪河段植物群落空间分布的主要影响因子. 邵艳艳等[36]研究三峡库区香溪河160~175 m的植被,发现海拔高程是影响土壤理化性质和植被分布的关键性因素. 万娟等[37]对三峡库区6处典型消落带(渠口、汉丰湖、石宝寨、万古寺、水田坝、香溪河口)进行植物群落调查,发现高程差异、地理位置、坡度急缓是影响植物群落分布的主要因素. 柯智溢等[24]对三峡水库忠县至秭归县段消落带植被群落特征研究发现,水位变化对植物群落结构产生了较大影响.

综合来看,水淹时间和土壤是影响消落带植被分布格局的重要因素,其中水淹对于大多数植物影响最大[38]. 消落带低高程区域水淹时间长,土壤侵蚀严重,大多数植物的生长严重受限,耐水淹能力较强或高繁殖力的物种占据优势[25];消落带中高程区域水淹时间约180 d,出露期和雨热同期,适宜耐淹植被生长;高高程区域受水淹影响较小,大多数植物都能正常生长[39-40]. 罗高行[8]发现紫苜蓿、刺苋、反枝苋已经在三峡库区消落带广泛分布,但目前还未对这3个物种的海拔分布进行调查. 本研究结果可以大致推断3个物种在三峡库区的分布,对于水淹耐受性差的紫苜蓿应大多集中在全年水淹时间最短的高高程区域,而有较好的水淹耐受性的反枝苋和刺苋应大多集中分布在全年水淹时间较长的中低高程区域. 这对于以后管理三峡库区消落带的生态环境更有针对性,在相应的区域对相应入侵物种给予适当的管理与控制,避免入侵植物在裸露的消落带中成功定居后,进一步威胁非消落带区域的物种多样性和生态系统健康. 消落带的生境条件复杂,影响其空间分布的潜在因素很多,如人畜活动的干扰、土地利用政策等[35],所以对于本研究提及的3个物种生态位分布还需后续多方验证.

下载:

下载: