-

土壤是林木生长和发挥生态功能的保障,土壤的健康直接影响森林系统的稳定.林木的生长发育、凋零物及其降解物等都会使土壤理化性质发生变化,最终对土壤健康产生影响[1].这些影响中,林分密度是制约林木群体生长发育过程的关键因素,是人工林群落的重要结构特征,林分密度管理是提高人工林生产力和水源涵养功能的重要途径[2],是评价林木系统好坏的重要指标.在土壤理化性质中,养分直接影响植物生长的程度,影响着植物根系生长,具有高度的空间异质性.土壤有机质是土壤养分的重要组成部分,是植物营养元素的主要来源,可以促进植物和微生物的生理活性,在土壤肥力、环境保护等方面具有很重要的意义[3].氮元素在生态系统物质循环过程中对其生产力起着关键的作用[4],同时,在植物体内的分配格局可以反映出植物对土壤的利用能力.磷元素在植物生长过程中参与光照、呼吸等能量转换,具有难溶性和难移性等特点,成为限制植物生长的主要因子[5-7].目前国内许多学者就人工林林分密度与土壤养分的关系和林分生长的关系[8-10]进行了研究,如盛炜彤[11]研究表明,适当降低杉木人工林林分密度,对维护土壤肥力有较大作用,有利于林地保持长期的生产力,对维护整个人工林生态系统稳定性有很大的作用;康冰等[12]研究表明,不同密度马尾松人工林土壤理化性质差异明显.而对不同林分密度落叶松人工林和土壤养分关系的研究鲜见报道.对土壤垂直深度和林分密度的研究可以深入了解土壤发育、积累、形成及人工林生长、形成变化过程,不仅有助于了解森林土壤的变化规律,还对评价森林体系及森林土壤健康程度有积极的意义.

本研究以河北省木兰围场的不同林分密度的华北落叶松人工林为对象,通过分析目前林地内不同林分密度落叶松人工林的生长状况,同时分析土壤养分的差异变化,了解不同林分密度条件下林木的群体结构变化特征,探究林木个体间相互影响、制约和联系的作用规律,研究林场内土壤有机质、全氮和全磷质量分数的变化特点,从而确定何种密度条件林分内部个体间相互抑制作用达到最小.通过对比典型样地不同密度的土壤养分质量分数,同时研究土壤养分垂直方向的空间异质性分布特征,旨在阐明在何种林分密度条件下,土壤养分利用率最有效,为华北落叶松人工林可持续经营和维持该地区土壤肥力提供科学依据,以期实现更大的效益和价值.

全文HTML

-

研究区位于河北省围场县境内的木兰国营林场,地理坐标为116°32′-118°14′E,41°35′-42°40′N,南临京津地区,北接内蒙古浑善达克沙地,属于中温带向寒温带过渡、半干旱向半湿润过渡的山地气候,具有水热同季、冬长夏短、四季分明、昼夜温差大的特征,年均气温-1.4 ℃~4.7 ℃,最高气温38.9 ℃,最低气温-42.9 ℃,年均降水量380~560 mm,主要集中在7-9月,平均日照为2 832 h.灾害天气主要有暴雨、冰雹、沙暴等.林场内土壤有棕壤、褐土、风砂土、草甸土、沼泽土、灰色森林土和黑土7类,分为7个植被类型53个群系,有维管植物科382属693种.主要乔木有落叶松、油松、云杉、白桦等;主要灌木有山杏、绣线菊、照山白等;主要草本植物有羊胡子草、披碱草等.

-

选取林场内6块华北落叶松人工林样地,每块调查样地大小为30 m×30 m,对样地进行调查,测量胸径、树高、枝下高和冠幅.采用“X”型和“S”型相结合的采样法取土,每块样地设置8~10个样点,用土钻取样,按0~20 cm,20~40 cm和40~60 cm间3个层次采集各土层的土样,共采集180个土样.放入铝盒内保存带回实验室,将土样中的杂质去除,自然风干、研磨、过筛后,放入封口袋保存,用于后期土壤理化性质的分析测定. Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ号样地林分为落叶松;Ⅳ,Ⅴ号样地林分为落叶松,伴有少量白桦;Ⅵ号样地林分为落叶松,伴有少量油松. Ⅴ号样地未经过人工抚育,其他5块样地经过人工抚育(表 1).

-

土壤理化性质测定方法:土壤有机质质量分数采用重铬酸钾容量法-稀释热法测定,利用浓H2SO4和K2Cr2O7混合产生的稀释热促使有机质氧化;土壤全磷质量分数采用硫酸-高氯酸消煮-钼锑抗比色法测定;土壤全氮质量分数采用凯式定氮法测定.

-

采用Excel 2013和SPSS 22.0进行数据的统计分析和检验,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)的方法分析不同土壤深度对土壤养分的异质性变化规律,采用双因素方差分析方法分析林分密度和土层深度对土壤养分的影响,并用LSD法进行差异显著性检验,显著性水平设定为α=0.05.研究土壤理化性质的空间变异性主要通过统计学变异函数分析,在变异函数基础上,取用克拉克空间插值法进行二维空间绘制,探索土壤有机质、全氮和全磷的空间分布特点和变化模式,运用GS+软件进行绘制.

1.1. 研究区概况

1.2. 研究方法

1.2.1. 样地调查与土样采集

1.2.2. 土样测定

1.2.3. 数据处理与分析方法

-

由表 2可知,不同林分的6块样地中,有机质质量分数最高的为Ⅴ号样地(80.09 g/kg),全氮质量分数最高的为Ⅴ号样地(3.86 g/kg),全磷质量分数最高的为Ⅱ号样地(0.34 g/kg).方差分析表明,林分密度显著影响0~20 cm土层深度有机质的质量分数(p < 0.05),对20~60 cm土层深度有机质的质量分数影响差异无统计学意义(p>0.05),随着土层深度的增大,土壤有机质呈递减的趋势,说明土壤有机质具有表聚性.

由表 3可知,不同林分密度对不同土层深度的土壤有机质、全氮、全磷质量分数差异有统计学意义(p < 0.05). 0~20 cm土层是地表土层,地上植物凋落物的分解、地下根系残体和根系分泌物的产生和积累提供了大量的有机质. 40~60 cm土层接近母质层,土壤有机质转化程度较低.在0~20 cm土层,当株数密度从788株/hm2增加到1 104株/hm2时,土壤有机质的质量分数呈现增大的趋势.当株数密度增大到1 675株/hm2时,土壤有机质的质量分数却明显减小.其中未经人工抚育的落叶松林(Ⅴ号样地),土壤有机质质量分数最高,并且Ⅴ号样地与Ⅲ号样地土壤有机质的质量分数存在明显的差异;在20~60 cm土层,土壤有机质的质量分数最高的是株数密度相对较高的Ⅲ号样地,这可能是由于高林分密度条件下,相对密集的根系效应所导致的.

从表 2看出,随着土层深度的增加,各样地全氮质量分数呈现明显减少的趋势,与土壤有机质的变化规律相一致,有机质的分解可提供大量的氮素.方差分析表明,不同林分密度与土壤全氮质量分数差异有统计学意义(p < 0.05).在0~20 cm土层,林分密度最小的Ⅱ号样地土壤含氮量最小,并且与株数密度相对较高的Ⅳ号样地和Ⅴ号样地差异有统计学意义,当株数密度从600株/hm2增加到1 104株/hm2时,土壤含氮量呈现增大的趋势,而当株数密度增大到1 407株/hm2时,土壤含氮量却呈现下降的趋势;在20~60 cm土层,株数密度相对较高的Ⅲ号样地土壤含氮量最高,当株数密度从788株/hm2增加到1 675株/hm2时,土壤全氮质量分数呈现增加的趋势.可能的原因是株数密度大的林分有机质残留的数量较多,根系有机质利用率较高,使土壤全氮质量分数增大.

随着土层深度的增加,土壤全磷质量分数下降的趋势较平缓,下降幅度较小.方差分析表明:林分密度对0~20 cm和40~60 cm土层土壤的全磷质量分数存在显著影响(p < 0.05),在0~20 cm土层,株数密度从788株/hm2增加到1 407株/hm2时,土壤全磷质量分数呈现增大的趋势;当株数密度增加到1 675株/hm2时,土壤全磷质量分数呈现下降趋势.在40~60 cm土层,土壤全磷质量分数呈现增加的趋势.可能的原因是凋落物在矿化过程中提供大量的磷酸根,但移动能力较差,在一定深度的土层中会出现沉淀.同时随着时间的推移,受元素迁移、淋溶及幼苗、杂草等的消耗,土壤全磷在不同林分及土层中的变化特点会不相同.

-

为了更好地研究土壤空间的变异性,选取3个梯度的样地,林分密度最小的Ⅱ号、林分密度最大的Ⅳ号和林分密度中值的未经人工抚育的Ⅴ号样地,通过对这3块样地进行分析,基本上可以知道其他3块样地的土壤空间变异性,前后相邻的样地林分密度相差不大,因此得出的数据可靠(表 4).

从表 4中可以看出,通过拟合不同林分密度的样地,土壤有机质、全氮、全磷质量分数有不同的最佳理论模型,Ⅱ号、Ⅳ号、Ⅴ号样地土壤有机质的最优模型分别为高斯模型、高斯模型、球形模型,Ⅱ号、Ⅳ号、Ⅴ号样地土壤全氮的最优模型都为球形模型,Ⅱ号、Ⅳ号、Ⅴ号样地土壤全磷的最优模型分别为指数模型、球形模型、球形模型.随着林分密度的增大,变程呈递减的趋势,说明林分密度与土壤理化性质在较大空间范围内表现出相关性,反映出该区域土壤凋落物、温度等环境因素对其影响较大.本次采集土壤间距不大,完全覆盖在土壤有机质、全氮、全磷的变化范围之内,说明采样数据符合变异性评价要求. 3种不同林分典型样地的土壤有机质、全氮、全磷的结构比基本保持一致,都保持在0.97,0.88,0.93左右,均大于75%,说明该区域土壤有机质、全氮、全磷有较强的空间相关性.

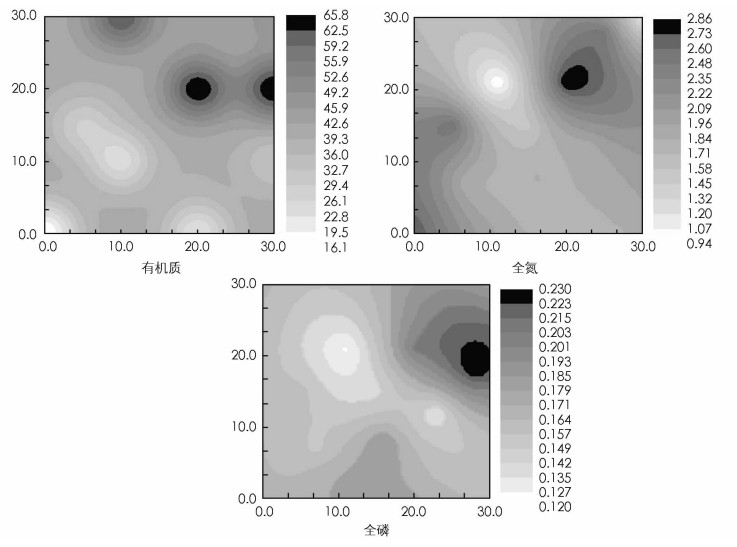

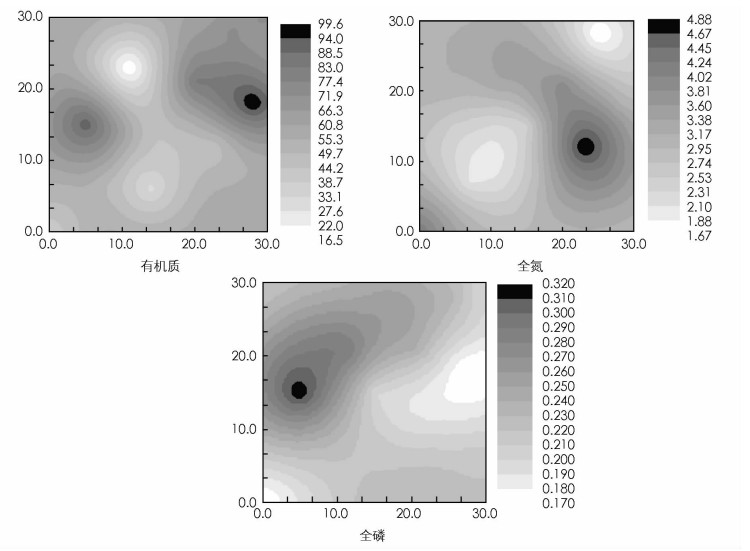

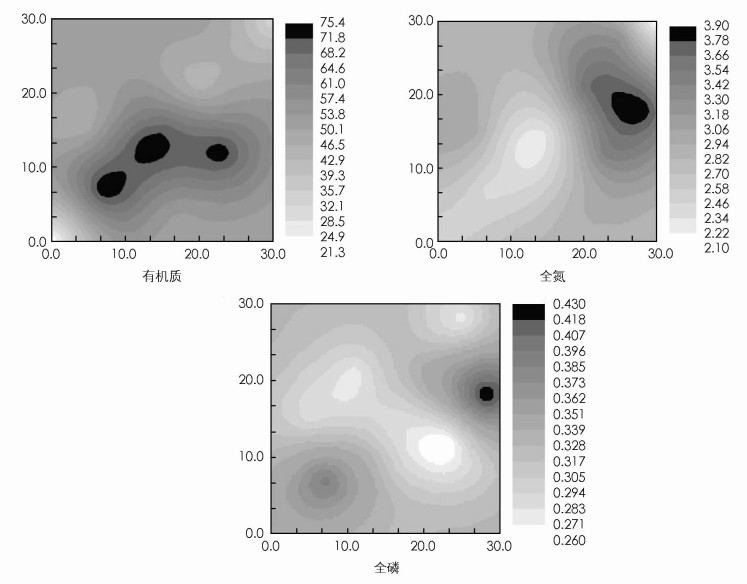

绘制3块不同林分密度的样地土壤养分的空间格局图(图 1). Ⅱ号样地土壤有机质的质量分数集中在42.9~64.6 g/kg,其他部分分布较均匀,较高的斑块较少. Ⅳ号样地有机质分布较均匀,大都集中在32.7~52.6 g/kg. Ⅴ号样地土壤有机质分布最为均匀,不受人为因素的影响,整个斑块大都集中在33.1~71.9 g/kg上. Ⅱ号样地的土壤全氮质量分数集中在2.46 g/kg,Ⅳ号样地全氮质量分数集中在1.32~2.35 g/kg,Ⅴ号样地土壤全氮分布在2.10~4.02 g/kg. Ⅱ号样地土壤全磷质量分数集中在0.28~0.38 g/kg,Ⅳ号样地土壤全磷质量分数集中在0.13~0.20 g/kg,Ⅴ号样地土壤全磷质量分数集中在0.21~0.29 g/kg,分布较均匀.

由图 1可知,Ⅱ号样地土壤有机质的质量分数在西南-东南方位上空间异质性最大,土壤含氮量和土壤全磷质量分数在东北方向上空间异质性最大. 图 2中Ⅳ号样地土壤有机质的质量分数、全氮质量分数和全磷质量分数在东北方向上空间异质性最大. 图 3中Ⅴ号样地土壤有机质的质量分数在东北方向上空间异质性最大,说明南-东北方向上土壤有机质质量分数在格局上占绝对优势.土壤全氮质量分数在东南方向上空间异质性最大,说明东北方向上土壤全氮质量分数在格局上占绝对优势,土壤全磷质量分数在西南方向上空间异质性最大,说明东北方向上土壤全磷质量分数在格局上占绝对优势.从各样地来看,总体上东北方向土壤有机质、全氮、全磷质量分数在格局上占绝对优势,因为该方位处于样地右下坡位,该处凋落物累积肥沃,样地土壤有机质、全氮、全磷质量分数相对较高.可以推断出在东北方向上6块样地的土壤有机质、全氮、全磷质量分数在格局上占绝对优势.

2.1. 不同林分土壤理化性质分析

2.2. 土壤理化性质的变异函数分析

-

研究表明,不同林分密度的人工林土壤垂直方向上有机质的质量分数最高的是0~20 cm层,为65.23 g/kg.因为0~20 cm土层是地表土层,地上植物凋落物的分解、地下根系残体和根系分泌物的产生和积累提供了大量的有机质. 40~60 cm土层接近母质层,土壤有机质转化能力较低,这与邵方丽等[13]对北京森林土壤养分分析的结果一致.陈庆强等[14]指出随着土层深度的增加,有机质来源减少,不断降低,最后趋于稳定.同时,马云波等[15]研究表明土壤养分具有表聚性,表层土壤是植物吸收养分器官细根的主要分布区域,参与有机质分解活动的微生物集中在表层土壤[16],且表层水热和通气条件较好,有利于微生物活动[17].

土壤全氮可以在一定程度上衡量土壤氮素的供应能力[18],土壤全氮质量分数最高的是0~20 cm层,为2.99 g/kg. 6种不同林分类型的含氮量随着土层深度的增加而减少,而且土壤全氮质量分数与有机质质量分数变化一致,与纪文婧等[19]的研究结果相似.本研究表明,间伐后的林地与未经过间伐的林地全氮质量分数有差异,未经过间伐的林地土壤全氮质量分数相对较高,与马芳芳等[20]对人工林土壤理化性质的研究结果相一致. Bai等[21]在澳大利亚的研究表明,间伐对土壤全氮质量分数无显著影响,但有研究表明,适度人工间伐会影响土壤全氮质量分数[22],可能的原因是试供土壤性质的差异不同造成的,根系对不同土壤的适应性不同,对养分的转化能力不同.

土壤全磷质量分数作为衡量各形态磷素综合的指标[19],主要来源于凋落物的矿化作用.研究区内的土壤全磷质量分数最高的是0~20 cm层,为0.25 g/kg,随着土层深度的增加,土壤全磷质量分数减小,下降趋势较平缓,与李晓莎等[23]的研究结果一致,但有研究表明,土壤全磷质量分数与土层深度无直接关系[24],可能的原因是研究的林分类型不同,根系对磷素的转化能力不同.凋落物在矿化过程中提供大量的磷酸根,但移动能力较差[25].同时随着时间的推移,受元素迁移、淋溶及幼苗、杂草等的消耗,土壤全磷在不同林分及土层中的变化特点会不相同.

从研究区3种典型样地理化性质空间分布看,随着林分密度的增加,变程呈现递减的趋势,土壤有机质、全氮、全磷质量分数空间连续性较好,与张瑞等[26]的研究结果相似,该区域属于右下坡位,凋落物累积较多,有研究证明土壤空间连续性较强[27],基于GIS的统计学方法,所得的空间变异图能够很好地反映研究区林地土壤养分的空间变异特征和丰缺状况.

通过研究对比6种林分密度条件下华北落叶松人工林的土壤理化性质表明:过大的林分密度导致单株树木生长空间减小,会增加林木对有机质,N,P元素的消耗,同时林内光照强度减少,林下灌木稀少,微生物活动减少.密度过小会导致林内光照强度增大,水分蒸发剧烈,根系转化养分程度降低,不能很好地改善土壤性质.林分密度过大或过小都会出现林地土壤退化、酸化等现象,严重影响林木的正常发育[28].适当强度的间伐能够给予动植物残体、凋落物等很好的保护,能够缓解生态过程失调,因此适当地增加人工干预使林地林分达到合适的密度,为落叶松人工林提供良好的生长空间,同时为人工林后期经营抚育和管理提供科学依据和方法,以获得更大的生态效益和价值.本研究只对林下土壤进行了研究,今后有必要对该研究区样地根系和凋落物等的动态变化进行研究,还应对不同林龄的林地进行调查,进一步阐明土壤有机质、全氮、全磷的变化规律,为准确指导经营人工林及改善土壤肥力提供进一步的科学依据.

-

1) 该区域表层土壤有机质、全氮、全磷质量分数最高,随土层深度的增加呈减小的趋势. 0~20 cm是表层土壤,地表凋落物不断分解提供大量的有机质、全氮、全磷. 40~60 cm层是华北落叶松根系获取营养物质的重要部位,对有机质、全氮、全磷消耗量大,质量分数最小.土壤0~60 cm养分质量分数变异系数随着土层深度的增加呈现增大趋势,3层均属于中度变异(0.1~1.0).

2) 同一土层深度,未抚育的落叶松样地土壤有机质、全氮、全磷质量分数明显高于人为干预的样地.同时,随着林分密度的增加,土壤有机质、全氮、全磷质量分数呈现先增大后减小的趋势,在林分密度较大林地内,植被养分消耗较大,可能出现土壤退化现象.因此建议将华北落叶松人工林的林分密度控制在1 000株/hm2左右而不超过1 200株/hm2.

3) 通过对3块典型样养分数据进行拟合,结果显示,土壤有机质最佳模型分别为高斯模型、高斯模型、球形模型;全氮最佳模型均为球形模型,说明全氮空间分布较为稳定;全磷最佳模型分别为指数模型、球形模型、球形模型. 3块华北落叶松样地土壤养分空间结构图能够较好地反应该区域土壤空间的分布规律,对该地区土壤后期管理提供一定的理论依据.

下载:

下载: