-

苗族村寨(聚落)是在特定的自然地理环境以及人文历史发展的交互影响下逐渐演变形成的, 其聚落形态、空间结构、建筑样式等具有强烈的“可识别性”和“意向性”[1].干栏建筑是贵州山地最普遍的建筑形式, 也是贵州包括苗族在内的少数民族村寨聚落的基本单元.吊脚楼的形成与发展深受宗族关系、风水文化和宗教习俗的强烈影响, 成为较有特色的苗族代表性的民居建筑[2-3]; 当前, 从建筑学、地理学、民俗文化学等角度对苗族村寨的形成、聚落文化、空间结构与功能等方面进行了深入研究[4].近年来, 越来越多的少数民族村寨被作为旅游资源进行开发、利用, 产生了一系列保护不当以及不可持续利用等突出问题, 引起了社会各界的普遍关注.在国家层面上, 国家民委开展了少数民族特色村寨保护与发展规划, 并自2009年起先后命名了两批中国少数民族特色村寨.住房和城乡建设部于2012年开始进行了中国传统村落名录认定与保护工作.

根据2010年全国第六次人口普查, 黔东南苗族人口约占全国苗族总人口的15.36%, 是我国最大的苗族聚居区之一, 而黔东南境内的雷公山被苗族人视为母亲山, 具有苗族村寨数量众多、类型丰富、保存完好等特点, 是研究苗族聚落的宝库[5].基于此, 本研究以地处雷公山腹地的雷山县方祥乡雀鸟苗寨为典型案例, 剖析雀鸟苗寨聚居空间特征及其存在问题, 进而提出雀鸟苗寨聚居空间重构策略, 以期为苗族村寨保护与传承提供参考.同时, 也为构建理想的人与自然和谐共生的人居环境空间吸取民族传统养分.

全文HTML

-

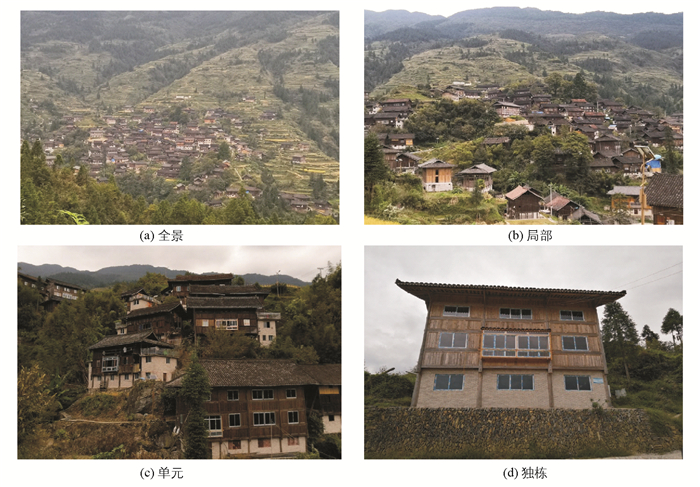

雀鸟苗寨位于贵州省黔东南州雷山县方祥乡, 属于雷公山自然保护区核心区, 海拔约1 150 m, 距离雷山县人民政府驻地约40 km, 与方祥乡人民政府驻地相距约8 km(图 1).雀鸟苗寨于2013年入选第二批中国传统村落, 2015年共居住杨姓、吴姓、罗姓、梁姓4姓137户农户, 593人, 全部为苗族(表 1). 2015年户均收入为9 063.50元, 其中种养殖收入为5 731.38元, 占63.24%;非农收入为1 021.90元, 占11.27%;其他收入2 310.22元, 占25.49%;整个村寨以农业为主, 初步形成了茶叶、黑毛猪、中药材(天麻、冰球子等)等种养殖业.雀鸟苗寨宅基地面积为1.413 0 hm2, 户均宅基地面积103.14 m2, 虽部分农户厨房、厕所等附属建筑采用了砖木结构, 但主体房屋结构仍以两层或三层的传统吊脚木楼为主, 占96.35%, 苗族村寨传统风貌保存较好(图 2).

-

雀鸟苗寨聚居空间影像图源于作者2015年12月20日运用稻歌Google Map截获器V2.2软件搜索雀鸟苗寨的大致区域, 框选影像范围, 设定下载级别为20级, 空间分辨率为0.27 m, 通过该软件的连续截屏下载得到雀鸟苗寨的原始影像数据; 在Arcgis10.2软件平台上, 根据雷山县国土资源局提供的雀鸟苗寨行政区划图对原始影像进行几何校正和坐标配准.然后采用人工目视解译和实地调查相结合的方法获取雀鸟苗寨的田(土)、道路、河(沟)、森林(树)等外部环境要素信息和农户层面的宅基地信息.雷公山区域苗寨聚居空间分布及其内部结构特征反映了融入环境与自然和谐共存的景观特质[6], 现有研究表明文化是我国传统聚落空间形成的重要驱动因素之一, 传统风水文化一直左右着我国传统聚落空间格局形成与演变[7-8].本研究主要运用聚居空间剖析及聚居空间重构模式研究途径对雀鸟苗寨外部环境进行剖析, 从聚落相嵌的自然地理环境(山、水)、梯田景观(田、土)、山林景观(树)等景观要素进行文化解构.从村落和农户两个层面分析了雀鸟苗寨用地特征, 并在此基础上从外部环境景观要素重构和农户宅基地庭院空间重构两个方面构建了雀鸟苗寨空间重构策略.

1.1. 研究区域概况

1.2. 研究方法

-

从民族历史来看, 贵州苗族属于“常年迁徙”的民族, 多居住在高山密林之中, 形成了独特的山地聚居文化.因躲避战乱伴随而来的生存需要, 苗寨聚居空间选址主要受自然地理环境因素的影响, 形成了合理利用山坡陡地建寨的生态观、防卫自保的内部空间布局以及与自然和谐共处的朴素环保意识.贵州流转着“高山苗, 水家侗, 仡佬住在石旮旯”的俗语, 苗族古歌《跋山涉水》记述“走到大河弯, 挖挖泥土看, 泥土黝黝黑, 泥土松松软, 奶奶和公公, 心里好喜欢, 河坝好种田, 山弯好住家, 我们不走了, 安家来住下”[9].苗族村寨一般分布在高海拔陡坡区域, 自然条件十分艰险, 苗寨的空间营建主要围绕“生存空间”而进行, 通过理水营田、安家立寨, 逐步形成了一个包括“山、水、林、田、村”等环境要素交互耦合的有机整体, 并被苗族先民认为是一种“理想家园”[10].因此, 苗寨聚居空间选址及其聚居规模核心在于田(土), 即以田(土)为中心, 以山、水为骨架.

雀鸟苗寨位于雷公山脉东南角, 背靠雷公山、面临雀鸟河而居, 属于中低山沿河(沟)聚落类型(图 3).雀鸟苗寨左右两边梯田坡度在10°~25°之间, 受地形和梯田分布影响, 雀鸟苗寨的沟渠主要从雷公山自上而下汇入寨前的雀鸟河.雀鸟苗寨有一条3.5 m宽水泥路穿寨而过通往方祥乡人民政府驻地, 寨子内部道路以步行小道为主, 横竖交织通向各家各户, 形成了网状结构.该区域植被类型以常绿阔叶林为主, 寨前的陡坡地分布有大量杉树、松树等混交林地; 此外, 在农户的房前屋后仍零星分布有少量杉树、枫树、樟树、板栗树、青杠树等.古杉树、古枫树被苗寨居民视为护寨神树, 赋予了强大生命力的象征意义.

-

通过对雀鸟苗寨宅基地初始获得时间调查, 得出雀鸟苗寨聚居空间用地时间演变趋势(表 2).雀鸟苗寨1980年及以前宅基地面积占38.08%, 1990年及以前占72.23%, 而2000年以来新增宅基地仅占15.21%, 即雀鸟苗寨85%左右的宅基地都是2000年以前建设.雀鸟苗寨1981-1990年时段内宅基地年均变化率为6.61%, 1991-2000年时段内为1.62%, 2001-2010年时段内为1.06%, 2011-2015年时段内为0.60%, 说明雀鸟苗寨宅基地扩展速度呈快速下降趋势, 整个苗寨聚居空间规模趋于稳定状态.从各时段内新增宅基地户均用地规模来看, 由1980年及以前的94.39 m2/户快速增长至2011-2015年时段内的136.67 m2/户.自2000年以来, 雀鸟苗寨户均宅基地用地面积基本控制在贵州省确定的户均不得超过200 m2的限额标准范围内, 说明雀鸟苗寨宅基地管理总体上较为规范.

从雀鸟苗寨各姓氏农户宅基地利用情况来看(表 3), 4个姓氏农户宅基地面比例和人口比例基本相当; 罗姓和梁姓农户户均用地面积最大, 但与吴姓、杨姓农户之间仅相差5 m2左右.说明雀鸟苗寨因血缘关系构建起来的姓氏家族体系之间宅基地用地面积具有趋同性, 即各姓氏农户之间的宅基地面积具有相似性.

-

生计是谋生的方式, 农户是农村社会中最基本的生计单元.农户宅基地作为一个与农户生计方式和生计策略息息相关的土地利用综合体, 具有相似生计方式的农户其房屋内部结构趋于相似, 而农户生计策略是影响宅基地用地规模、结构和功能配置的重要原因[11].为了区分不同生计类型农户宅基地利用状况, 在参考当前农户类型划分文献基础上[12-13], 结合雀鸟苗寨农户主要从事种养殖的单一生计方式, 本研究从农户家庭人均收入、家庭种养殖收入比例两个方面将雀鸟苗寨农户划分为8种类型(表 4).雀鸟苗寨纯农业型农户有106户, 占77.37%;兼业型农户有8户, 占5.84%;非农型农户有23户, 占16.79%;反映出了雀鸟苗寨以农业种养殖业为主、农户经济收入水平普遍较低的经济发展现状.

通过对雀鸟苗寨各生计类型农户宅基地面积、房屋层数统计分析(表 5), 得出各生计类型农户房屋层数基本相当, 均为2层左右; 但中等收入纯农业型、高收入非农型农户宅基地面积最低, 不足100 m2; 高收入纯农业型、高收入兼业型农户宅基地面积最高, 均为120 m2.总体而言, 农户宅基地面积从大到小依次为:兼业型(121.25 m2)、纯农业型(102.03 m2)、非农型(101.96 m2).主要是由于我国快速工业化和城镇化为农民提供了大量的二三产业就业机会, 促使一些较早从种养殖业分离出来的农民生计方式向非农化转变, 逐步实现了“既离乡, 又离土”的生计策略, 故其宅基地和房屋功能仅限满足短时间内居住.兼业型农户具有“离乡不离土”或季节性、短时间内“离乡、离土”等多重特征, 兼具非农就业和种养殖业, 兼业型农户家庭经济收入来源多样、总体水平较高, 故农村宅基地和房屋兼具多重功能, 其用地规模高出非农型、纯农业型农户20 m2左右.纯农业型农户主要收入来源为种养殖业, 受农业比较效益低下和规模经济影响, 收入来源较为单一且较低, 按照我国现行的贫困线标准(人均收入低于3 000元), 该类农户大部分为贫困农户, 自身没有经济能力改善和扩大宅基地规模, 故雀鸟苗寨纯农业型农户宅基地面积较低.

2.1. 外部环境剖析

2.2. 聚居空间用地特征剖析

2.3. 农户宅基地利用特征剖析

-

雀鸟苗寨外部环境要素包括田(土)、道路、河(沟)、森林(树)等, 通过上述分析得出雀鸟苗寨田(土)存在着破碎化程度较高、单块面积较小、耕种方式较为传统、生产效率不高等问题.道路系统走线随意性较强、路面泥泞, 河(沟)容易受强降雨冲刷带来的泥沙淤积、河提垮塌等.森林(树)系统景观较为单一, 空间分布较为杂乱; 苗寨内部的“门前树”或“护寨树”景观营造缺失等.

在新时代乡村振兴战略背景下, 雀鸟苗寨以传统村落保护与开发为出发点, 通过对外部环境要素空间重构, 提升苗族同胞的“乡愁”记忆和打造苗族村寨的“理想家园”(表 6).以土地综合整治为依托, 围绕田(土)传统牛犁的耕作方式和种植模式, 吸收苗族先民“理水营田”的精髓, 进行梯田、道路、河(沟)等子系统的空间重构策略构建.同时, 根据防风固土、水土保持和森林系统多样性原则, 强化现有森林系统树种管护, 对苗寨内部各家各户的“门前树”进行修整, 充分发挥其“风水林”“保寨树”的文化景观作用.

-

雀鸟苗寨属于贵州苗族三大方言区的中部方言区, 吊脚楼(俗称半边楼)是区别于东部方言区平列式院落和西部方言区石屋、土坯房的建筑形式[14].雀鸟苗寨农户吊脚楼沿等高线叠垒式分布, 采用人畜共同居住.雀鸟苗寨典型吊脚楼呈三段式功能布局, 即底层为架空层(猪圈等)、中间层为生活层(堂屋、卧室等)、阁楼层为封闭的储藏层(粮仓等).受经济收入的影响, 雀鸟苗寨80%以上的农户吊脚楼为2层(阁楼层与生活层混合使用), 随着经济收入的增加, 2000年以来新修的房屋中3层吊脚楼占50%以上.墙体材料主要为杉木板, 屋顶以小青瓦为主, 但部分农户仍使用杉树皮.虽然雀鸟苗寨民族风貌保存较好, 但潮湿多雨、地质结构松散、地形陡峭的自然环境和较为传统的生计方式, 随着现代生活方式和特色种养殖业规模化经营方式的扩散, 雀鸟苗寨农户吊脚楼建筑形式的庭院空间也存在诸多突出问题:一是木质结构带来的防火、保温、隔音等居住品质问题; 二是人畜共居带来的卫生问题; 三是传统的重居住、轻养殖带来的空间功能混乱问题.因此, 在保留乡村风貌和弘扬传统文化的前提下, 结合雀鸟苗寨农户生计类型分化和宅基地圈舍、厨房、卫生间等单功能空间由垂直叠加向扁平排列组合转型的演变趋势, 在吸收、借鉴贵州苗族东部方言区和西南山地丘陵区汉族农户宅基地空间功能布局基础上[15-16], 充分发挥农户宅基地多功能性发展现代种养殖业, 提出了雀鸟苗寨农户宅基地庭院多功能垂直叠加型和偏平排列型两种空间重构策略(表 7).

3.1. 外部环境要素空间重构策略

3.2. 农户宅基地庭院空间重构策略

-

本研究以雀鸟苗寨为典型案例, 从外部环境要素和农户宅基地利用两个方面对雀鸟苗寨聚居空间进行了剖析, 认为雀鸟苗寨聚居空间选址及其聚居规模核心在于田(土), 即以田(土)为中心, 以山、水为骨架; 田(土)、道路、河(沟)、森林(树)等子系统构成了雀鸟苗寨聚居空间外部环境系统.而随着雀鸟苗寨农户生计方式变迁与分化, 雀鸟苗寨纯农业型农户占77.37%, 兼业型占5.84%, 非农型占16.79%;农户宅基地面积从大到小依次为:兼业型(121.25 m2)、纯农业型(102.03 m2)、非农型(101.96 m2).同时, 针对雀鸟苗寨聚居空间存在问题, 提出了以传统村落保护与开发为出发点, 通过对外部环境要素空间重构, 提升苗族同胞的“乡愁”记忆和打造苗族村寨的“理想家园”.认为雀鸟苗寨农户应充分发挥农户宅基地多功能性发展现代种养殖业, 构建了宅基地庭院多功能垂直叠加型和偏平排列型两种农户宅基地庭院空间重构策略.

苗族村寨是苗族居民适应当地自然地理环境和历史文化影响的结果, 具有一定的普适性和特殊性.雷公山地处黔东南州雷山县、台江县、剑河县、榕江县4县之间, 地形条件复杂多样, 且雷公山腹地被列入“中国传统村落”或“中国少数民族特色村寨”的苗族村寨较多, 分布密度较大.受资料收集和实地调查等因素限制, 本研究仅以雀鸟苗寨为个案进行研究, 缺乏对整个雷公山地区苗族村寨空间分布特征进行综合分析; 以及仅对雀鸟苗寨聚居空间特征进行归纳总结基础上, 提出雀鸟苗寨外部环境空间要素和农户宅基地庭院空间重构策略.在今后的研究中, 应系统理清苗族村寨空间分布、环境要素、聚落谱系[17-18], 较为完整地发掘苗族村寨分布规律及其聚落谱系特征, 为传承和保护苗族村寨提供参考.同时, 通过横向对比分析西南河谷地区、丘陵地区等独特地理环境下村落聚居空间演变过程及其特征[19-20], 进一步探究我国西南山区乡村聚落分异规律及其调控策略.

下载:

下载: