-

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》强调把提高质量作为教育改革发展的核心任务.创新实验班是近年来我国高校人才培养模式改革和创新的成果,也是培养拔尖人才、创新人才的重要途径[1-2].西南大学农学与生物科技学院“隆平实验班”是为弘扬杰出校友袁隆平院士“追求真理、敢为人先的创新精神,锲而不舍、埋头苦干的奋斗精神,淡泊名利、甘于牺牲的奉献精神,精诚合作、甘为人梯的协作精神”,适应农业科技发展对人才培养质量的要求,进一步优化农科类专业创新型人才培养模式,于2012年经学校批准设立的.本研究以“隆平实验班”近7年建设情况为例,对新农科创新人才培养模式进行探析,以期解决目前农科类人才培养存在的学生“三农”情怀缺乏、专业素养不高、创新实践能力不强、国际化培养存在短板等问题.

全文HTML

-

“隆平实验班”为院级本科生创新实验班,每级学生30人左右,占学院每级学生约1/8,实行校、院两级管理,于大一学期末在学院内部进行选拔,由学院负责日常管理.组建“隆平实验班”以来,经过不断探索和改革,已培养了8届学生(包括3届在培学生).班级管理模式也实现了由虚拟班到半实体班,再到实体班的革新.即2011-2014级为虚拟班,学生课程学习在原班级,课余时间进行科研训练;2015-2016级为半实体班,学生课程学习在原班级,科研训练、课外活动等在实验班;2017级至今为实体班,学生课程学习、科研训练、课外活动等均在实验班.

-

农科学子高考录取第一志愿学生比例相对较低,学生对专业认识片面,不了解现代农业的高科技属性和农林事业发展前景,缺乏“三农”情怀,对就业前景信心缺失,学习动力不足[3-4].实验班通过频繁邀请两院院士、国内外著名专家学者进行专题讲座,开设高质量的现代农业导论等专题课程,提高学生“学农、爱农、知农、为农”的素养.通过开展“三农”素质拓展、庆贺“丰收节”等课外活动,增强学生“三农”情怀.

-

我国农业正在发生快速的、深刻的变革,未来农业将向生产与经营适度规模化、农业经营主体多元化、生产手段机械化和经营方式智能化与信息化转型.农业3.0(信息化农业)逐步成熟,农业4.0(互联网+农业)崭露头角[5].实验班通过多条途径提高学生专业素质:一是选拔优秀专业课教师并实行小班授课;二是除配备辅导员、班主任、学业导师外,还配备专职管理人员,负责管理学生学习、科研训练等相关事项;三是每周开展“学生学术论坛”,学生轮流进行学习科研情况汇报,导师进行交互指导;四是设立“隆平奖学金”,激励成绩优异、学习进步的学生.

-

把论文写在祖国的大地上,实验班注重学生实践和创新能力培养.从大二起,学生在导师的指导下全部开展创新创业训练计划,形成了“院创(校级培育)-校创-市创-国创”的完整链条.与此同时,积极鼓励学生参加“学院本科生学术论文大赛-含弘杯学校学生课外学术科技作品竞赛-挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛”等活动.此外,还注重聚合校内外优质教育资源,产学研协作、农科教结合、育人要素和创新资源共享,协同培养学生实践和创新能力[6].学生的专业实习可以自主选择在校内或校外实习.校内,可充分利用重点实验室、工程技术研究中心等科技平台;校外,可充分利用学校与科研院所、涉农企业、政府单位建立的“顶岗实习支农”创业型人才培养模式创新实验区及农科教合作人才培养基地.

-

新时代科技进步日新月异,国际竞争日趋激烈.中国是传统农业大国,但与实现农业强国的目标还有一定差距.培养具有国际视野的高素质人才,提高办学国际化水平,助推我国现代农业的发展,不仅需要具有扎实的专业理论知识,还需要具有国际化视野、跨文化交际能力的高素质人才.实验班多措并举:一是督促学生加强日常英语学习,举行“英语学习打卡”活动,并对通过雅思、托福考试的学生予以奖励;二是选派优秀学生赴英国牛津大学、美国密苏里州立大学、泰国孔敬大学等交流学习,开拓国际视野;三是充分利用学院“111”学科创新引智基地、中外合作办学等资源,加强师资培训,定期举办高水平学术论坛等.

1.1. 注重“三农”情怀培养

1.2. 大力提高学生专业素质

1.3. 强化创新实践能力培养

1.4. 补强国际化人才培养短板

-

经过几年探索,实验班学生综合素质普遍提升,人才培养成效显著.

-

综合2011-2017级(在培学生统计截止2019年8月),全科正考成绩平均学分绩点在3.0以上的人数比例实验班学生在76.4%~94.1%之间,高于普通班学生37.3%~61.7%;综合2011-2015级学生毕业论文质量来看,实验班学生毕业论文成绩为优秀的比例在29.8%~37.6%,也高于普通班学生16.5%~24.4%;综合2011-2017级校级以上奖学金获得人次比例来看,实验班学生获得奖学金人次比例在56.7%~77.6%,远高于普通班学生获得奖学金人次比例24.1%~45.8%.

-

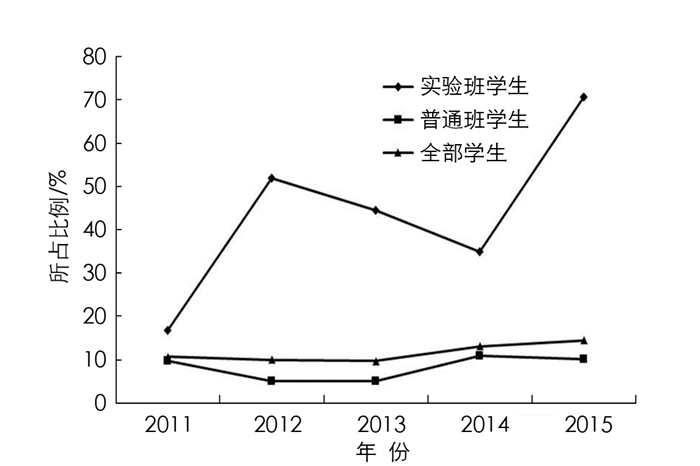

综合2011-2015级学生升学情况来看,实验班学生推免研究生比例均高于普通班学生.实验班学生推免研究生比例最低为16.7%(2011级),最高达到了70.6%(2015级).普通班学生和全部学生推免研究生比例基本平稳,分别在5.0%~11.0%和9.7%~14.5%(图 1).

-

综合2011-2017级学生承担校级及以上大学生创新创业训练计划项目情况来看,实验班学生承担项目比例在16.7%~26.9%,高于普通班学生承担项目比例1.5%~2.2%.综合2011-2017级学生校级及以上创新创业类比赛获奖情况来看,实验班学生获奖人次比例在11.5%~27.1%,高于普通班学生获奖人次比例2.4%~7.3%.另外,发表高水平论文的学生大多为实验班学生.

-

综合2011-2017级学生全国大学生英语四、六级通过情况来看,实验班学生四级通过率在93.8%~100%,六级通过率在29.2%~69.2%,高于普通班学生四级通过率61.4%~80.1%,六级通过率19.8%~27.7%.

-

2011-2014级学生出国(境)交流较少,随后学生出国(境)交流人数开始持续增加.学院2015级本科生出国(境)交流23人,其中实验班学生10人. 2016级本科生出国(境)交流26人,其中实验班学生15人.至2019年8月,2017级本科生出国(境)交流22人,其中实验班学生12人.

2.1. 学习成绩优良

2.2. 升学率高

2.3. 创新实践能力强

2.4. 英语水平高

2.5. 出国(境)交流情况

-

进一步深化立德树人教育,充分利用课程思政和思政课程作用,把立德树人落实到教书育人各环节,坚持正确的政治方向,坚定师生理想信念,培育和践行社会主义核心价值观[7].党员教师、实验班学生党员充分发挥党员引领作用,形成良好的示范效应.组织实验班定期开展党日活动、师生讲党课活动等,确保为社会主义培养合格的建设者和接班人.

-

实验班应独立设置培养方案,适当增加学生创新创业学分、综合实践学分,在符合国家标准和专业认证的基础上降低总学分,让学生有更多的时间和精力投入到创新创业中来,切实助力拔尖创新人才的培养[8].

-

实验班可通过开展素质拓展,增强班级同学的凝聚力;开展外出参观访学,增强专业认同感;开展心理健康辅导,注重体育锻炼,强化身心健康.

3.1. 注重立德树人教育

3.2. 完善人才培养方案

3.3. 进一步丰富学生课余文化活动

-

聚合国际国内资源,协同培养具有深厚“三农”情怀、扎实掌握现代农业专业知识、创新能力和实践能力强、具有宽广国际视野的拔尖创新型新农科人才,是实现我国现代农业快速发展和高校“双一流”建设的有力举措.在“乡村振兴战略”“生态文明建设”“新农科2.0”等新背景下,以实验班为载体,培养服务乡村振兴和生态文明建设的新农科拔尖创新人才尤为重要.本文提出的创新人才培养举措,对于全面提高人才培养质量有一定的借鉴意义.

下载:

下载: