-

1971年C.Ray Jeffery提出通过环境设计预防犯罪(crime prevention through environmental design,简称CPTED)理论,认为环境设计可以消除引发犯罪的因素和减弱犯罪带来的恐惧感[1]. 随后Oscar Newman从建筑学的角度提出“防卫空间”理论,强调了具体的设计特征即领属性、出入口控制、监督性、景象、周围环境和目标强化等[2],形成了初代CPTED理论. 犯罪是城市发展不可避免出现的问题,城市环境的变化会使得犯罪诱因增加,犯罪类型呈现多样化趋势. 为了全面预防犯罪,国内学者开始关注环境设计预防犯罪的研究,但由于起步较晚,目前在构建科学系统的CPTED理论研究框架[3]、实践案例应用与实施的效用评价等方面的研究有所欠缺[4]. 本研究以文献计量及可视化分析为手段,借助CiteSpace软件对国内CPTED研究发展现状、研究热点主题与未来焦点趋势进行整体评述,以期为国内相关研究提供现实参考和可深入方向.

全文HTML

-

为了尽可能覆盖国内CPTED相关的研究内容并筛选出核心问题,本研究选取CNKI中国知网数据库收集文献数据,设定“CPTED”“环境设计预防犯罪”“可防卫空间”“防卫安全设计”“环境安全设计”为主题词进行高级检索,时间范围不限,检索日期为2020年8月22日,共检索到869篇文献. 为确保数据的有效,进一步筛选,去除会议、报纸、专利、标准及与主题相关度较低的文献,最终得到有效文献328篇.

-

CiteSpace可以分析多元、分时、动态的复杂知识领域网络,通过图谱解读能清楚解释领域现状和预见领域未来前景[5]. 本研究借助科学的可视化分析软件CiteSpace 5.6.R1绘制知识图谱,根据分析计量结果进一步探寻该科学领域演化趋势及重大知识拐点,并梳理关键文献与量化文献之间的相应特征,对发文时间与学科、作者与合作网络、文献来源加以剖析,最终得出国内CPTED研究领域在选定时期内的研究热点、演进趋势和前沿研究等重要信息.

1.1. 数据来源

1.2. 研究方法

-

研究时间阶段的发文量变化,可以大体了解国内CPTED研究发展历程. 国内对CPTED研究起步较晚,检索文献中最早出现在1994年,可将其发展历程分为3个阶段(图 1). ①初步探索阶段(1994—2007年),国内CPTED相关研究的发文总量较少,仅有38篇,年均2.7篇,占所收集文献总量的11.6%. 随着国外相关研究理论的丰富与完善,欧美等发达国家在社区犯罪预防中运用CPTED设计对策得到实证,国内学者开始关注CPTED领域,但相关研究断断续续,也未出现较好的研究成果. ②在较稳定发展阶段(2008—2013年),文献数量明显增多,平均每年发表数量增长至13.5篇,占总发文量的24.4%. 分析其原因是国家对城市公共安全的重视日益增加,2006年先后颁布《国家安全社区建设基本要求》以及《“十一五”安全文化建设纲要》,相关政策在全国范围内实施,加强了社区的安全建设与管理[3],同时也推动了学术界对CPTED理论在社区中的应用研究,此阶段文献类型多为理论研究,也涉及了实证案例研究. ③在显著增长阶段(2014至今),平均每年发表论文数量骤增至29.9篇,发文数量占总量的64%,研究类型逐渐丰富,包含了文献综述、国外案例、技术手段和对比研究等方面. 这一阶段是在借鉴国外的理论基础上建立我国CPTED理论体系,并对理论展开实践研究. 整个研究表明,国内CPTED研究关注度逐渐上升,并形成了一定的学者规模. 在理论基础上,学者开始转向对CPTED理论在我国的适应性研究. 因此,预测之后相关研究的发文量仍会持续上升.

-

在一定程度上,作者作为学科开展研究工作的主体,其发文数量与质量会影响学科领域发展水平,而高产作者会形成该领域的核心作者群,影响并带动学科的发展. 根据普赖斯定律给出的核心作者计算公式:

$M \approx 0.749 \sqrt{N_{\max }}$ ,其中Nmax是最高产作者的发文量,且当核心作者的发文量超过所统计文献总量的50%时,才可以形成核心作者群[6]. 本研究检索出的328篇文献共有423位作者(包含第二作者及第三作者等),其中最高产作者发文量为21篇,经计算得出M≈3.43,因此发文量在3篇以上的可以认为是核心作者,共有5位核心作者发表论文56篇,占文献总量的17.1%,而仅发表 1篇的作者占比64.3%. 表明我国CPTED领域内研究学者相对较少而且比较分散,没有形成明显的核心作者群体,研究缺乏深入性以及缺少核心作者群的学科导向作用.作者和研究机构一般是一一对应的,机构通常是署名的机构或者作者所在单位,因此本研究采用作者和机构的混合网络知识图谱(图 2)[7]. 节点及标签大小表明作者或机构出现的频次,连接线条的粗细和颜色深浅表明作者与作者或作者与机构的合作强度. 从图 2中可以看出,我国CPTED领域共形成了8个合作团体,其中以毛媛媛、曾敏玲和廖良等人为主的苏州大学、常州市公安局及北京师范大学珠海分校研究团体发文量最高且联系比较紧密,以王科奇为主的吉林建筑大学师生团队发文量较高. 各研究机构之间联系较少,主要是机构下的二级学院与同一地区的机构之间有所合作,且相关研究主要集中在高校. 从发文机构地区分布来看,主要集中在北京、长春、上海、苏州和广州等经济较为发达的地区,可见CPTED的相关研究力度与城市化进程存在一定的关系. 总体上看,各团体内部合作有一定强度,但不同团体之间特别分散、鲜有合作,需加强不同机构、地区、领域作者之间的合作,形成优质资源共享共建网络. 就高校对CPTED研究来看,其侧重点各有不同,其中吉林建筑大学主要从建筑学角度研究不同建筑外环境下犯罪与环境的关系[8-9],中国人民公安大学是从犯罪学视角探究空间因素与犯罪之间的关系[10],同济大学主要是从城市规划角度探讨国外犯罪预防在空间布局与环境设计层面对国内的参考借鉴[11].

-

关键词可以了解文献的主要内容,其出现频次的高低可以说明相关研究成果数量的多少,因此将关键词出现的频次与节点的中心性作为衡量研究热点的指标,其数值越大说明该关键词对研究的整体发展起到一定的控制作用[12]. 关键词共现图谱(图 3)中共有59个节点,99条链接,网络密度为0.0579,形成了以“CPTED”“犯罪预防”“环境设计”3个关键节点为核心向外辐射后建起的图谱,呈现出多元、交叉的研究趋势. 节点“CPTED”作为文献检索的主题频次最高为77次,中心性为0.22,而环境设计的中心性最高为0.41,频次为38次;“犯罪预防”“防卫安全设计”“城市公共空间”“可防卫空间”“建筑外环境”“居住区”和“安全性”等关键词频次较高,代表CPTED领域各时期的主要研究热点,其中“CPTED”“环境设计”“长春市”“犯罪预防”“安全性”的中心性均大于0.1(表 1),说明这5个关键词是CPTED研究领域内连接不同研究热点及推动研究发展的重要枢纽.

-

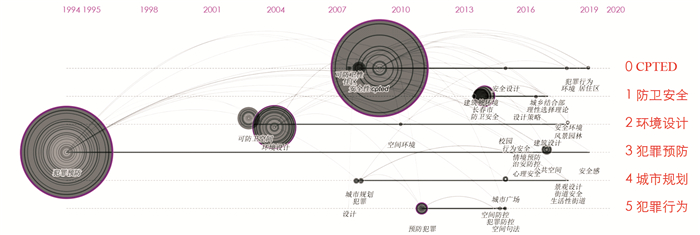

聚类可以研究高频关键词之间的内在联系,利用CiteSpace的自动聚类(Cluster)功能进行关键词聚类分析,选用LLR算法进行聚类主题提取,所得出的聚类标签较符合实际情况且重复相对较少[13],然后再选择K聚类形式,结果生成6大类,即:0 CPTED、1防卫安全、2环境设计、3犯罪预防、4城市规划、5犯罪行为,代表我国CPTED领域研究的主要主题类别. 关键词共现聚类时间线视图(图 4)可以展示其演进分析,聚类时序图谱侧重于展现聚类所代表的研究类别的关系和聚类中文献的历史跨度[5]. 图谱聚类值Modularity Q为0.609 1(反映聚类网络模块度,一般来说在0.4~0.8间较好),平均轮廓Mean Silhouette为0.439 2(反映聚类分子同质性,数值区间为0~1,数值越大相似度越高),由此表明生成的关键词聚类网络结果合理并且比较显著.

具体演进分析如下:

0 CPTED聚类重要性最高且发文量最高,其相关文章最早出现在2007年,集中于2009年后. 2006年国家安全监管总局颁布《国家安全社区建设基本要求》,强调建设安全社区的重要性,国内学者对居住区景观的设计研究逐渐转变到可防卫性设计研究,并开始探究环境因素对犯罪行为的影响作用,同时也加强了对国外CPTED理论的学习借鉴及实践案例的探索. 该聚类轮廓值为0.918,表明该聚类相关研究较为单一,研究主题的同质性较高.

1 防卫安全聚类研究比较集中地分布在2014年期间,并持续到2017年,聚类中的研究主要包括“长春市”“防卫安全”“建筑外环境”“设计策略”等关键词,其主要原因是吉林建筑大学在此期间出现了17篇硕士论文与9篇期刊文献,对长春市不同建筑类型的外部环境空间安全问题进行探究并提出设计策略[14-15],表明了国内CPTED相关研究从理论学习借鉴,到将理论研究应用于不同对象的实践探索的演进历程,而且在此过程中高校逐渐成为国内CPTED领域研究的主力军.

2 环境设计聚类研究较为均匀地分布在2004年期间,该聚类轮廓值为0.708,表明该聚类相关研究相对多元化、异质性较强. CPTED理论的六大要素,即“领域性、监控、通道控制、景象与环境维护、活动支持、目标强化”是主要的设计手段[16],在2010年之后逐渐开始应用于空间环境的实证研究中. 基于行为安全、心理安全等的环境设计策略也随之出现,并随着CPTED理念的运用以及景观环境因素的多样性,2018年风景园林学对其关注度逐渐增高.

3 犯罪预防聚类研究最早出现于1994年,并且时间跨度最大,反映了由早期的犯罪学视角的防控逐渐发展到由建筑学角度通过环境设计预防犯罪的历程. 20世纪70年代CPTED理论开始建立,国内学者受其启发,从犯罪地理学角度分析得出居住区环境与犯罪行为之间的关联性[17],奠定了国内CPTED相关研究的发展基础. 随着研究的持续与深入,国内在居住区、商业建筑等空间中运用CPTED预防犯罪的对策研究已有部分成果. 该聚类研究持续性较强,会影响并推动后续国内CPTED领域的研究发展.

4 城市规划聚类体现了国内探索犯罪预防在城市空间中的应用. 先前学者主要关注CPTED在居住空间的对策研究,2008年后对城市广场、生活性街道、城市绿地和地铁空间等城市公共空间的研究逐渐增多. 城市化的高速发展会引发犯罪问题. 通常诱发犯罪行为的因素涉及经济、社会和文化等,设计合理的空间环境可对预防某些犯罪发挥一定的作用[18]. 针对城市的犯罪预防可以从3个层面出发,即宏观上的城市总体规划、中观上的建筑设计以及微观上的景观设计,以此来减少犯罪行为的发生. 将CPTED理论应用于城市规划中必定会推动该领域的多元化发展,并具有可操作的实际意义.

5 犯罪行为聚类在2011年成为CPTED的研究热点,基于空间环境角度对犯罪发生及影响关系的研究逐渐被证实,研究方法上也从定性的设计策略探讨转变到对犯罪行为的定量研究,如Depth map空间句法、SPSS回归模型、ArcGIS空间地图等方法的实证研究开始出现. 空间句法分析主要用于发掘空间层面与犯罪的关系,如胡乃彦和王国斌[19]使用空间句法对不同的街道空间进行分析,挖掘街道的设计特征与犯罪行为发生之间的潜在关系[19];SPSS软件的回归模型分析主要用于探究环境因素与犯罪行为的关系,如毛媛媛和丁家骏[20]基于不同类型居住区的犯罪数据与环境要素建立回归模型,发现国内居住区领域感、通道控制等方面与犯罪的关系不明显,和国外研究经验存在差异.

-

CiteSpace可以进行关键词突发性检测(Burstness),突现度反映的是短期内变化较大的变量的一种计算值[21],通过关键词突现结合共现图谱有利于分析研究主题的演化趋势和研究前沿. 由表 2并结合前期研究分析,可以将国内CPTED领域研究大致分为3个趋势阶段:自20世纪70年代CPTED理论在国外建立并发展,推动国内学者从宏观上关注不同地区及空间类型与犯罪之间的关系,逐渐对空间环境与犯罪行为的关系展开研究,从微观层面上分析具体某个空间环境中的影响要素. 从1994年学者首次论述利用环境设计预防城市犯罪起,之后的近十几年大多是对CPTED理论的认知与学习,此为第1阶段,这一阶段为后续相关研究奠定了理论基础;第2阶段从2008年开始,从“犯罪预防”(突现度9.401 7)与“可防卫空间”(突现度5.142 9)的持续作用,到“城市规划”(突现度2.102 8)、“社区警务”(突现度1.875 6)、“环境设计”(突现度2.897 7)关键词的突现可以看出,我国学者对CPTED应用于城市规划中展开对策研究,如通过合理的功能分区、配置用地、限制土地容积率和建筑密度等设计手段降低犯罪率,反映此阶段趋势主题由理论研究为主到设计对策研究的转变;第3阶段从2014年开始,“建筑外环境”(突现度2.387 9)、“长春市”(突现度4.452 9)、“防卫安全”(突现度3.923 4)等高突现度关键词的突现可以看出,以吉林建筑大学为主的高校成为CPTED领域研究的主力军,并且对不同性质建筑外环境的防卫安全设计成为CPTED领域的转折点,此后大量CPTED相关研究开始涌现,研究对象涉及城市街道、交通空间和校园等公共空间,设计方法融入空间句法、回归模型和ArcGIS空间地图等. 近两年也出现将CPTED理论应用于空间环境的安全评价研究中[22],研究趋势由设计对策逐渐转变到实践应用,国内CPTED领域研究逐渐丰富.

从表 2可以看出,我国CPTED领域有4个方面的前沿研究:①多学科、多角度的交叉研究,风景园林学科对CPTED的关注逐渐提高;②构建我国科学系统的CPTED理论研究框架;③对影响犯罪的环境因素从定性到量化的分析研究,总结出不同类型居住区及城市公共空间的设计对策;④对CPTED实践案例的应用并关注实施后的效用评价与分析.

2.1. 文献时间分布的阶段特征

2.2. 作者与机构分析

2.3. 关键词共现图谱分析

2.3.1. 研究热点

2.3.2. 研究主题与演进分析

2.3.3. 研究趋势及前沿

-

本研究以检索截止2020年8月22日前的国内CPTED相关中文文献作为数据来源,以科学计量软件CiteSpace作为主要研究的技术手段,从文献基本情况分析其研究历程、作者、研究机构及期刊分布情况,揭示研究热点、主题演进、研究趋势和前沿研究的发展情况. 总体看,我国CPTED领域呈现出从单一到全面,由理论到实践,从定性分析到科学量化的总体研究趋势,主要结论如下:

1) 国内CPTED领域的相关研究自1994年开始起步,发展呈现出较为明显的阶段特征,可将其分为3个时期:初步探索阶段(1994—2007)、较稳定发展阶段(2008—2013)和显著增长阶段(2014至今). 相关研究主要集中在建筑学和犯罪学这两个学科,学者逐渐重视学科之间的交叉与融合,全方位多角度地对CPTED展开系统的研究.

2) 从发文作者和研究机构的相关分析可以看出,我国CPTED领域的研究近年来呈现局部小集中,总体较分散的特征. 出现了以毛媛媛和王科奇等为代表的核心作者,但此类研究高产作者少,未形成具有一定规模的核心作者群. 研究主要集中在吉林建筑大学、苏州大学、同济大学、中国人民公安大学等高校,个别规划院研究成果显著,但未形成规模,缺乏区域之间的学术交流. 各团体及不同高校之间合作交流少,尚未形成跨区域、跨领域的共享共建的协同研究平台.

3) 对关键词共现和聚类分析显示,“CPTED”“犯罪预防”“防卫安全设计”“城市公共空间”“可防卫空间”“建筑外环境”“居住区”和“安全性”等关键词代表了CPTED领域各时期的主要研究热点,0 CPTED、1防卫安全、2环境设计、3犯罪预防、4城市规划、5犯罪行为是主要研究领域. 研究整体趋势可以概括为从理论的认知学习到设计对策的探索,再到多技术手段实证探究CPTED理论在国内的适应性,相关研究逐渐丰富.

4) 通过关键词时序图谱和突发性检测表示,目前“设计策略”“公共空间”和“CPTED理论”是国内CPTED领域研究的前沿和重点.

-

CPTED领域在国内的研究起步较晚,随着相关理论的完善和公众的广泛关注,为CPTED研究的创新与发展提供了空间,但研究深度与广度都需要增强. 未来相关研究应该注意以下三个方面.

1) 构建科学系统的理论框架. 目前国内对CPTED理论的研究内容主要集中在对国外理论的学习与借鉴、国内理论的历史发展及相关理论的对比研究,还需要多学科、多领域、多角度地全面深化CPTED理论研究,以此推动国内的实践与应用.

2) 扩宽研究对象. 目前CPTED相关研究对象较多集中在居住区,城市公共空间的研究逐渐受到关注,城市公园、街道空间、校园空间、交通空间等研究已有所涉及但不够全面,随着乡村振兴、乡村旅游的兴起,CPTED的应用研究还应该扩展到乡村环境的犯罪预防设计中.

3) 开展实践案例的实际效用评价研究. 学者逐渐把重点转到设计对策的研究上,但缺少对相关对策开展实验性的尝试,需要关注实际效用的评价是否适用. 因此,需要建立相关机制体系,对CPTED应用实践进行动态追踪监测,长期观察一些环境犯罪预防策略的实效,以此建立起适用国内的预防犯罪技术框架.

下载:

下载: