-

当前,世界范围内新一轮科技革命和产业变革加速进行. 我国正在实施创新驱动发展、“中国制造2025”等重大战略;党的十九大报告提出了加快建设创新型国家的奋斗目标,并指出创新是引领发展的第一动力[1-2]. 培养造就一大批多样化、创新型卓越工程科技人才,为我国产业发展和国际竞争提供智力和人才支撑,既是当务之急,也是长久之策[3-4]. 材料是推动经济社会高质量发展的重要物质基础[5],突破核心关键技术、解决“卡脖子”问题、构筑先发优势并在未来全球创新生态系统中占据战略制高点,迫切需要培养一大批材料类创新型人才[6].

全文HTML

-

随着经济社会发展、产业结构转型和新工科建设的推进,材料类专业教学方面存在的问题日益凸显,主要包括:①培养模式老化. “千人一律”的复制式培养模式制约了创新型人才的培养步伐,没有摆脱传统的“灌输式”、“因袭式”教育,注重知识传授而轻能力培养,培养出的学生大多缺乏创新精神、创新意识和创新能力. ②师资队伍经验不足. 一些教师教育观念陈旧,不清楚新工科培养理念,教学经验和工程实践经验不足,难以实现对学生创新能力的培养. ③教学内容与教学方法存在弊端. 专业教学内容陈旧,与材料前沿和材料产业的发展脱节. 教学方法单一,学生被动地接受教师所讲的现成知识,削弱了学生分析问题和解决问题的能力,主动性和创造性明显不足,抑制了学生创新思维的形成. ④协同创新机制缺失. 重理论教学,轻实践能力和创新能力培养. 过分强调第一课堂而忽略了第二课堂在创新型人才培养中的重要作用,导致学生实践技能不强,创新意识匮乏. 培养材料类创新型人才的核心和关键是培养模式的改革和突破,这一迫切需求也是摆在我国高水平大学面前的一个挑战.

-

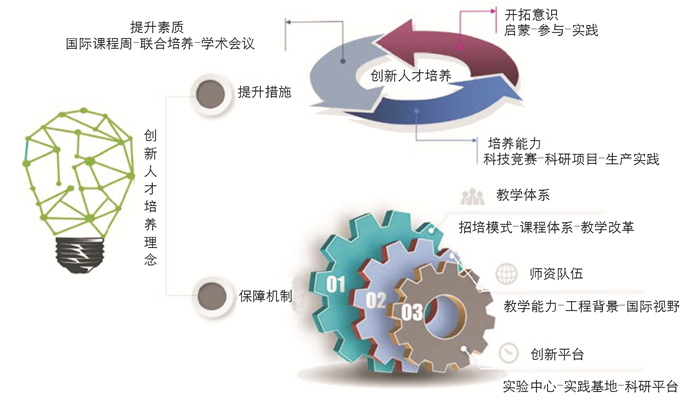

西南大学材料与能源学院面向国家对高层次材料类创新型人才的迫切需求,针对上述问题,构建了具有鲜明特色的以提升学生创新能力为目标的“1-2-6”人才培养模式,即“1个理念、2个层面、6项举措”,如图 1. 该模式的基本内涵是坚持把本科生教育放在人才培养的核心地位,以培养具有“创新意识、创新视野、创新能力”为核心目标,提出“厚基础、重素质、强能力、求创新”的创新人才培养理念,从保障机制和提升措施两个层面着手,以建设“教学体系-师资队伍-创新平台”和“开拓意识-培养能力-提升素质”等6项举措为创新人才培养奠定基础.

-

为改变传统大班授课教学质量不佳的问题,实施小班化教学,每班人数控制在30人左右. 建立学业导师制,每个学生选配学业导师,强化“三全育人”. 实施“1.5+2.5”分段式培养的人才培养措施,即在前3个学期开展“精”、“深”的基础知识学习,让学生打下扎实的专业基础;第4学期开始,根据学生意愿进行专业分流,开展个性化培养. 设立“曾苏民”创新实验班,通过个性化的专业选修课程和针对性科研训练,强化学生个性化发展和提升科研综合水平. 学院重新修订了培养方案和课程大纲,构建了新的课程体系,实施模块式的课程设置,制定课程修读引导图. 学生可根据自己的喜好、特长、客观条件等情况,恰当地选择课程和任课教师,在较大范围内实施多层次、多规格的因材施教,促进学生个性化发展. 在Outcomes-Based Education(OBE)核心理念导向下,建立以学生为中心的立体化教学模式. 从教学内容、教学方法、教学设计等环节开展课程教学改革. 运用现代信息技术,探索新办法,打破课堂教学和实践教学各自为阵的壁垒,创立以课堂教学和实践教学相融合的立体化教学实施体系和教学模式;开展启发式、研讨式、问题式、案例式等教学改革,增强教学的针对性和互动性;采用线上、线下相结合的多手段教学,实现教学资源的优化整合,促进了教学方法手段与教学质量效果相匹配,构建创新人才的成才通道.

-

建立课程组,实行助教制度,实现老中青教师“传帮带”,确保师资教学水平. 定期举办教研活动,探讨教学方法和经验,鼓励教师参加课程思政、教学设计、翻转课堂、技能竞赛等业务活动,全面提高青年教师的执教能力. 采取多种途径提升青年教师工程实践能力:一是鼓励教师入企业驻厂实习,二是引导青年教师积极承担企业横向课题,三是由青年教师担任生产实习指导教师. 通过引进高层次人才或聘请一线资深技术专家担任实践教学指导教师,提高师资的工程实践能力. 通过院校合作或国家留学基金委资助,鼓励教师到海外著名高校或导师团队进行访学,深入学习海外的先进教学理念和创新精神. 目前学院专任教师中具有海外背景的比例达74%. 此外,还通过开办国际课程周、国际学术交流等方式,邀请海外知名教授来校讲学,与教师讲座交流,拓展其国际视野.

-

通过整合院内实验室资源,建成了以基础实验中心和虚拟仿真实验中心为主的多个学生实践创新教学基地. 加强校外实践教学基地建设,与西南铝业集团、四联集团、洛阳一拖、南方汇通集团和綦江齿轮等一批知名企业建立了合作培养机制. 以参观访问、专业实习、课题调研、专题讲座和特色技能培训等形式,将以现代生产和社会应用为背景的实践内容融入到教学中. 学院拥有的5个市级科研平台向本科生全面开放,为学生进行高层次的创新研究提供保障.

-

充分挖掘课程资源,整合教学内容,建立有代表性的综合实验项目,培养学生的探究能力、知识迁移能力和创新潜质. 充分利用西南大学文理并举、多学科交叉的文化沃土,鼓励学生参加含弘讲坛、名师讲座、教授报告等活动,参与校内团体组织开展的兴趣小组活动、各种学术沙龙、课外科技活动、“材能杯”学术科技竞赛等活动,引领学生创新思维发展,培养创新意识. 通过专业认知实习、专业实习、暑期实践、志愿者服务、科技扶贫等校外实践活动,提升学生的实践能力.

-

通过组织学生参加“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国高校大学生金相大赛等各级各类科技竞赛,让学生体察科学的奥秘、激发学生的创新能力. 设立“曾苏民杯”科技创新项目并结合各级别大学生创新创业训练计划项目,鼓励和支持学生尽早参与科学研究、技术开发等创新活动,培养学生科学研究的创新能力. 通过生产实践体验,使学生系统性地学习生产组织、现场管理、工艺操作、流程控制等生产环节,实现对学生实践动手能力、技术应用能力和工程意识的培养.

-

以“暑期国际课程周”为窗口,聘请海外知名专家学者为本科生开设全英文的交流课程,丰富学生的知识内涵,拓展学生的国际视野. 利用学校国际交流合作平台,定期提供一些海外知名院校(美国伊利诺伊大学、日本东北大学、亚琛工业大学等)的交换生名额,鼓励学生走出去. 以学术会议为舞台,邀请海内外知名学者来院举办学术会议,为学生提供高层次交流平台,让学生及时了解国内外科研进展与最新动态,激发学生的创新思维和意识.

2.1. 完善“招培模式-课程体系-教学改革”立体化的教学模式,全面推进育人体系科学化

2.2. 构建“教学能力-工程背景-国际视野”系统化的师资培训体系,全面提高师资专业化育人水平

2.3. 搭建“‘虚实’互补实验中心-校外实习实践基地-科研平台”多元化的实践教学平台,夯实创新人才培养支撑硬件

2.4. 构建“启蒙-参与-实践”递进式的训练模块,提高学生的创新意识

2.5. 打造“科技竞赛-科研项目-生产实践”联动式的创新模式,着力强化学生实践能力

2.6. 架构“国际课程周-联合培养-学术会议”互通式交流平台,有效开拓人才培养多通道

-

“1-2-6”人才培养模式实现了覆盖大学本科1~4年级全程的递进式上升的过程化训练,并营造了“重视数理基础、加强理工交叉、鼓励自由探索”的人才培养氛围,在时间和空间上形成了环环相扣、稳步提升的创新人才培养体系. 经实施该“1-2-6”人才培养模式,学生创新意识强烈,创新能力明显提升,创新型人才培养质量显著增强,创新成果丰硕,教学成果得到了同行的充分肯定和社会的广泛认可.

-

本科生在各类竞赛、先进个人评选、科技论文发表、项目申报等工作中具备更强的竞争力. 2017-2020年,本科生获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛银奖1项,重庆赛区金奖2项、银奖2项和优秀奖1项;“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛重庆赛区金奖和铜奖各1项;全国高校大学生金相大赛特等奖1项、一等奖4项和二等奖5项;全国高校大学生材料综合技能大赛二等奖1项;西南大学优秀学生标兵3人次(表 1). 主持国家级大学生创新创业训练计划项目11项、重庆市大学生创新创业训练计划项目11项、以第一作者身份发表SCI论文42篇,授权国家发明专利1件.

-

2017-2020年,学院平均就业率保持在90%左右,平均升学率为34.80%,2020年升学率达到42.90%,部分同学被清华大学、中国科学院大学、浙江大学、西安交通大学等国内知名院所录取,平均出国留学率为1.70%,部分同学进入曼彻斯特大学、新南威尔士大学、昆士兰大学等国外知名学府深造. 通过重庆市大学中专毕业生就业办公信息系统和委托第三方数据调查公司(睿新中科)调查显示,用人单位普遍反映该院学生在“专业技能和能力”、“学习能力”和“适应能力”方面具有显著的优势. 2019届本科毕业生工作适应度、专业能力满足度、对教师课堂的总体满意度、对实践教学的总体满意度和通用能力满足度分别为100%,95.13%,98.84%,98.83%和97.58%.

-

以《“新工科”背景下材料类专业“虚实互补”实验教学体系深化研究》 《大类招生背景下材料专业创新人才培养模式的探索与实践》等为题发表教改论文共35篇;获批教育部产学合作协同育人项目5项,重庆市高等教育教学改革研究项目重点项目和一般项目共5项,重庆市高等教育课程思政项目一般项目1项;获西南大学教育教学成果一等奖3项,西南大学教师课堂教学比赛一等奖1项. 以“曾苏民杯”科技创新项目和“曾苏民”创新实验班为代表的创新举措受到中工网等新闻媒体深度报道. 通过举办/承办第三届国际前沿科技创新大会(ICFTI-2019)、中国有色金属学会第12届学术年会先进功能材料分会等国际国内学术会议,参加全国知名高校材料学院院长论坛、重庆材料大会院长论坛等同行交流,宣传学院教育教学改革和创新人才培养举措,受到同类院校的高度好评.

3.1. 学生创新能力明显提高

3.2. 创新型人才培养效果显著

3.3. 教学成果得到同类专业广泛关注和社会认同

-

创新人才培养离不开育人的先进理念和有效途径. 在多年的教学实践中,西南大学材料与能源学院牢固树立教学工作的中心地位,始终将人才培养放在第1位,深化本科教育教学改革,凝练出“厚基础、重素质、强能力、求创新”的创新人才培养理念,构建了“1-2-6”创新人才培养模式. 该人才培养模式坚持把本科生教育放在人才培养的核心地位,从保障机制和提升措施两个维度出发,采取6项人才培养的具体措施,实现了覆盖大学1~4年级全程递进式上升的过程化训练模式,形成了在时间和空间上环环相扣、稳步提升的创新人才培养体系,为创新社会发展提供优秀的人才资源奠定了良好基础.

下载:

下载: