-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

烟草是我国重要的经济作物[1],受烟草青枯病危害,每年烟叶产量损失达8 000 t以上。烟草青枯病的病原菌为青枯劳尔氏菌(Ralstonia solanacearum),被认为是全球最具毁灭性的植物细菌性病原菌之一[2]。一旦烟株被感染,将严重影响烟草的产量和质量,造成巨大的经济损失[3],在部分烟草种植区,产量损失可达60%以上[4]。目前,针对青枯病的药剂防治尚缺乏理想的方案,抗病品种的应用也因地域限制以及抗性丧失等问题而受限,使得青枯病的防治工作面临重重困难[5]。鉴于此,提前采取有效的措施是烟草青枯病防控的关键,实现对烟草青枯病的早期预测更是至关重要。

烟草青枯病的发生与流行受气象、土壤、病原菌、栽培管理措施等诸多因素的影响。在气象因子中,温湿度扮演着关键角色,高温高湿环境被证实有利于病害的发生与发展[6-9];林勇等[8]研究了气温和降水量与青枯病的关系并建立了预测方程;黎妍妍等[10]建立了烟草青枯病流行动态与气象因子的逐步回归模型。有研究表明,土壤pH值可通过影响青枯病菌的消长、成膜能力和运动性,从而改变青枯病菌的致病力。当土壤pH值处于5.0~8.0时,青枯病菌发挥致病力,最适pH值为6.0,土壤pH值与青枯病病情指数呈高度负相关[11-15]。田间病原菌数量与病害发生密切相关,何永宏等[16]通过系列浓度梯度的菌悬液接种试验发现,烟草青枯病的侵染阈值为3×102 cfu/g。青枯病菌的越冬菌量与青枯病病情指数呈正相关,即越冬菌量越大,发病越严重[17]。赖荣泉等[18]的研究发现,烟株叶柄基部含菌量与青枯病发病率呈正比,并建立了叶柄基部青枯病菌含量与大田烟株发病率的回归模型。李想等[19]通过盆栽试验发现,根际土壤中的青枯菌数量大于107 cfu/g,温度为30~35 ℃,湿度大于75%时烟株易感染暴发青枯病,但并未建立预测模型。

综合既往研究成果可知,当前针对烟草青枯病的研究多聚焦于单一因素对病害发生的影响,而基于气象、土壤、病原菌等多因素耦合的烟草青枯病预测模型却鲜有报道。本文通过正交设计的盆栽试验,研究了土壤温度、土壤湿度、土壤pH值、病原菌数量4因素对青枯病发病的影响,建立了多维度的青枯病发生概率及发生程度的预测模型,并对模型进行了大田验证,以期为青枯病的早期预警及防控策略提供理论基础。

全文HTML

-

供试烟草青枯病菌株和供试烟草品种“中烟100”均由中国农业科学院烟草研究所植物保护研究中心提供;试验在中国农业科学院烟草研究所即墨试验基地开展。

-

室内盆栽试验采用L16(45)正交设计[20]。如表 1所示,试验设计了土壤温度(T)、土壤湿度(H)、土壤pH值(pH)、接菌量(N)4个因子,每个因子设4个水平,共16组处理。具体试验方法如下:

选用长势均匀、大小一致的大十字期烟草幼苗,用无菌水漂洗根部后移栽至已经提前调好育苗土pH值的育苗盆中。随后置于25 ℃人工气候室按常规管理方法培养30 d,再分别接种不同浓度的青枯病病原菌菌悬液10 mL。同时调节各处理的土壤湿度,置于不同大气温度的气候室进行培养,每组处理烟苗20株,重复3次。培养条件为光周期12L∶12D,空气相对湿度70%±5%。

通过调节人工气候室的大气温度来精准控制土壤温度,并利用温室宝装备实时监测土壤温度变化。对于土壤湿度的调控,初始湿度通过调整浇水量来设定,后续培养过程中同样借助温室宝装备实时跟踪湿度变化,若湿度下降,则适量补水以维持稳定。土壤pH值的调节采用1 mol/L的盐酸或氢氧化钠溶液,操作细节参考陈菁等[21]的方法,在试验期间定期使用pH计进行测定,若pH值出现波动,则适时浇入预先调节好pH值的水来保持其稳定[13]。病原菌的接种采用灌根法,具体步骤按照向立刚等[22]的方法操作,接种后定期运用RT-PCR技术[23]检测土壤中的病原菌数量,以监控病原菌的动态变化。

-

采用温室宝装备实时记录各处理每日的土壤温度、土壤湿度等数据。自接种之日起每天观察烟株的发病情况,待烟株首次出现青枯病的萎蔫症状后,每3 d调查一次发病率和病情指数,调查方法参照《烟草病虫害分级及调查方法》(GB/T 23222-2008)。

-

2021年在山东省沂水县四十里烟站和沂水试验站设置4个系统调查点,调查点面积约667 m2。调查田块土壤类型均为褐土,烟株移栽日期为4月28日。

-

土壤温湿度调查:采用温室宝装备实时记录调查点烟叶移栽至采收结束时每日的大气温湿度、土壤温湿度等数据。土壤pH值和病原菌数量调查:烟株移栽后,采用五点取样法每7 d采集烟株根际土壤样品,检测土壤pH值和病原菌数量。病情调查:自田间初现青枯病症状开始,每7 d调查一次发病率和病情指数。

-

以接种时的土壤温度、土壤湿度、土壤pH值以及初始接菌量为自变量,以接种7 d烟株是否发病为因变量,利用二元Logistic回归分析,构建病害短期发生概率预测模型。模型中各变量的名称与定义详见表 2。

-

以监测的土壤平均温度(T)、土壤平均湿度(H)、土壤pH值(pH)、初始接菌量(N)和接种天数(D)为自变量,以病情指数(I)、病害发生程度(Y)为因变量,采用逐步回归分析方法分别构建病情指数、病害发生程度的预测模型。

以监测的土壤温度(T)、土壤湿度(H)、土壤pH值(pH)、初始接菌量(N)为自变量,以接种30 d病害发生程度(Z)、轻度发生流行期天数(F,即病情指数达到5的天数)为因变量,采用逐步回归分析方法构建预测模型。其中,青枯病发生程度划分参考《烟草病害预测预报调查规程》(YC/T 341.1-2010)[24]。

-

病害发生概率预测模型:以5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月23日、6月30日、7月6日的土壤温度和湿度的滑动平均值为参数指标,利用模型预测数据采集7 d后青枯病发生的概率,判断预测值与实际情况是否符合,计算符合率,符合率计算参考杨银娟等[25]的方法。

轻度发生流行期天数预测模型:将病害始发前7 d的土壤温度、土壤湿度、土壤pH值和病原菌数量的平均值带入模型中,对模型进行验证。

以上所有数据均使用Excel进行整理,并通过SPSS 26.0进行分析。

1.1. 室内精准控制试验

1.1.1. 试验材料与地点

1.1.2. 试验设计及试验方法

1.1.3. 数据调查方法

1.2. 大田验证试验

1.2.1. 试验地点

1.2.2. 数据调查方法

1.3. 数据处理

1.3.1. 病害发生概率预测模型

1.3.2. 病害发生程度预测模型

1.3.3. 模型的大田验证

-

接种30 d时各处理的病情指数及其增长速率如表 3所示,结果表明,在T=20 ℃的4个处理中,只有处理1(T=20 ℃、H=45%、pH=5、N=2×102)未发病,其余3个处理均发病,表明若其他条件合适,青枯病在20 ℃时仍可发生;处理15(T=35 ℃、H=75%、pH=6、N=2×108)发病最早,接种后6 d发病;处理6(T=25 ℃、H=60%、pH=5、N=2×108)病情发展最快,病情指数增长速率为3.14,病情最重。

-

二元Logistic回归分析结果显示,土壤温度和土壤湿度两个指标进入最终模型,两自变量均与因变量显著相关(p<0.05),表明其在青枯病的发生中起至关重要的作用。烟草青枯病发生概率的预测模型为:

式中,P(M)为烟草青枯病发生的概率,T为土壤温度,H为土壤湿度。

模型精度检验如表 4所示,模型系数的Omnibus检验p<0.05,表明模型总体有统计学意义;采用霍斯默-莱梅肖检验对模型进行拟合优度检验,显著性水平为0.690,说明统计结果不显著(p>0.05),拒绝原假设,模型拟合度较好,对数据具有一定的解释能力;正确率表示模型预测结果与实际结果一致的比例,本次模型正确率为89.2%,说明模型的精度较好。

-

通过逐步回归分析分别构建了病情指数、病害发生程度、接种30 d病害发生程度、轻度发生流行期天数的预测模型,相关模型及精度检验如表 5所示,模型均通过显著性检验,决定系数分别为0.640 9、0.715 3、0.894 4和0.818 4。参数分析结果表明(表 6),土壤温度对4个模型均有极显著影响,病原菌数量对接种30 d病害发生程度预测模型的影响较大,接种天数对病情指数及病害发生程度模型的影响较大。

-

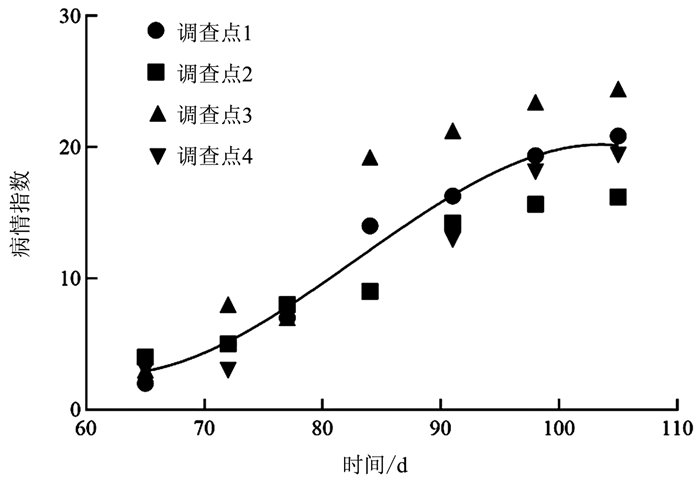

选择4个点开展烟草青枯病系统调查,调查结果如图 1所示,烟株移栽后65 d左右初见青枯病症状,累计调查7次,4个调查点烟草青枯病的病情指数增长趋势一致,均呈前期缓慢、中期迅速增长、后期平稳的特征,最后一次调查时的病情指数为16.21~24.43。

-

基于土壤温度和土壤湿度2个指标,利用青枯病发生概率预测模型对大田青枯病的发生概率进行预测,结果如表 7所示,将预测结果与病情调查的实际结果进行比较,在预测的21条数据中,有17条预测结果与实际情况相符,预测结果与实际情况一致的比例为80.95%。表明上述模型的验证效果较好。

-

青枯病轻度发生流行期天数预测结果如表 8所示,预测值与实际值的符合率最低为68.64%,平均符合率为71.81%,模型验证效果较好,可用于预测沂水烟区病害发生程度达到2级所需天数。

2.1. 基于室内精准控制试验模型的建立

2.1.1. 烟草青枯病发生流行分析

2.1.2. 烟草青枯病发生概率的预测模型

2.1.3. 烟草青枯病发生程度预测模型

2.2. 基于大田数据的模型验证

2.2.1. 大田青枯病病情指数增长情况分析

2.2.2. 烟草青枯病发生概率预测模型的验证

2.2.3. 轻度发生流行期天数预测模型的验证

-

研究结果表明,土壤初始菌源量、土壤温度和土壤湿度是影响青枯病发生的关键性因素,在初始土壤菌源量为2×102 cfu/g,土壤温度和土壤湿度均偏低时,青枯病未发生,因此可以将初始土壤菌源量2×102 cfu/g作为判断青枯病发生风险的关键指标,这与何永宏等[16]通过盆栽试验确定的烟草青枯病的侵染阈值相近,可使用该指标开展烟田土壤的早期筛查,确定烟草青枯病发生的风险区域。

在确定了烟草青枯病高风险发生区域后(土壤初始菌源量大于2×102 cfu/g),基于二元Logistic回归分析建立了青枯病发生概率预测模型,基于逐步回归分析建立了病情指数、病害程度及低危害流行期天数预测模型。从模型拟合结果可知,影响青枯病发生概率的关键因子为病害始发前7 d的土壤温度和土壤湿度,这与多数研究结论一致[7-9, 10-12]。在土壤湿度不变的情况下,土壤温度每增加一个单位,青枯病发生的概率增加1.4倍,反之,在土壤温度保持不变时,湿度每增加一个单位病害发生概率增加1.1倍,可见土壤温度对病害发生概率的影响更为明显。土壤温度和土壤湿度可以通过多种方式影响植物病原菌[26],包括影响病原菌在土壤中的生存、移动和增殖[27],影响病原菌入侵性[28]或间接影响植物防御的激活[29],可通过以上两个指标预测田间青枯病的流行概率,当发生概率大于50%时,青枯病存在发生风险,若连续3 d发生概率较高,建议立即采取措施,实现青枯病的提前预警与提前防治。值得注意的是,在青枯病发生概率预测模型中,土壤温度和土壤湿度为关键影响因子,土壤pH值与初始菌源量未进入最终模型。在青枯病发生程度预测模型中,初始菌源量对模型的贡献程度增大,而土壤pH值对模型的贡献程度仍较低。原因在于青枯病短期发生概率预测模型是以土壤中存在青枯病病原菌为基础开发的,病原菌含量的高低不能成为青枯病是否发生的关键因素,但能够影响青枯病的发病速度和发生程度,土壤温度和土壤湿度等环境因素成为青枯病是否发生的关键因素;土壤pH值主要影响了土壤中微生物的群落结构,从而对青枯病发生产生间接影响[13],对青枯病是否发生贡献度较小,但会影响青枯病的发病速度和发生程度。

室内精准控制实验中环境条件单一,烟株长势弱,抗性低,但青枯病的发生流行还受到烟草品种、土壤类型、土壤微生物、生态环境等诸多复杂因素的影响。本研究仅选择了土壤温度、土壤湿度、土壤pH值和初始菌源量4个主要因素构建了青枯病发生流行预警模型,未对烟草品种、土壤类型和土壤微生物等因素进行进一步探索,因此在模型验证中仅选择与试验烟草品种、土壤类型和土壤微生物等一致的区域开展,进一步扩大模型验证区域还需要结合田间烟草品种、土壤类型和土壤微生物等其他因素对模型进一步优化,提高模型的适用性和精准度。

-

掌握病害田间流行动态,适时做出病害预报,是进行病害防治的关键[30]。本研究基于室内盆栽试验,研究分析了影响烟草青枯病发生流行的关键因子,提出了初始土壤菌源量2×102 cfu/g作为青枯病发生风险的判定依据,土壤温度和土壤湿度为青枯病发生概率的关键性指标,并分别基于二元Logistic回归分析和逐步回归分析建立了烟草青枯病发生概率预测模型和青枯病发生程度预测模型,田间验证准确率分别在80%和60%以上,该研究成果为下一步实现烟草青枯病的智能监测和精准预警提供了理论支撑。

下载:

下载: