-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

关岭农区位于贵州省中部,属于中亚热带季风湿润气候区,年平均气温16.2 ℃,年降水量1 205.1~1 656.8 mm。优越的气候条件使得关岭地区适合粮食作物(如谷类、豆类、薯类)、蔬菜、水果及经济作物的种植,农作物种植面积已达48 667 hm2。然而,这样的环境也利于鼠害的发生。关岭农区鼠害平均发生面积约5 200 hm2,属中等偏重程度,主要害鼠种类包括黄胸鼠、褐家鼠、小家鼠、黑腹绒鼠等。随着鼠害防治技术和水平的提高,关岭农区鼠害平均防治面积已达4 333 hm2。近年来,农业产业结构的调整导致害鼠生存环境发生变化,因此,对关岭农区鼠害进行深入研究尤为重要。本研究通过对2017—2023年关岭农区害鼠的监测调查,旨在全面了解掌握害鼠的种类及其发生规律,调整并制定了一套适合关岭农区鼠害的防控策略,为农区鼠害防治提供科学参考。

全文HTML

-

2017—2023年在关岭农区共开展鼠情监测84个月,置夹45 374个,捕获害鼠815只,平均捕获率1.80%。其中,住宅区置夹14 784个,捕获害鼠256只,捕获率1.73%;稻田区置夹15 274个,捕获害鼠238只,捕获率1.56%;旱地区置夹15 316个,捕获害鼠321只,平均捕获率2.10%。害鼠捕获率由高到低依次为旱地区、住宅区、稻田区(表 1)。

-

2017—2023年关岭农区共捕获害鼠815只,其中黄胸鼠、褐家鼠、小家鼠分别占总鼠数的22.33%、24.79%、21.96%,属关岭县家栖鼠优势种,黑腹绒鼠占总鼠数的15.09%,为家栖鼠常见种,其他鼠(锡金小家鼠、白腹鼠、大足鼠、巢鼠、大林姬鼠、社鼠、树鼩)占总鼠数的15.83%,为家栖鼠稀有种(表 2)。

-

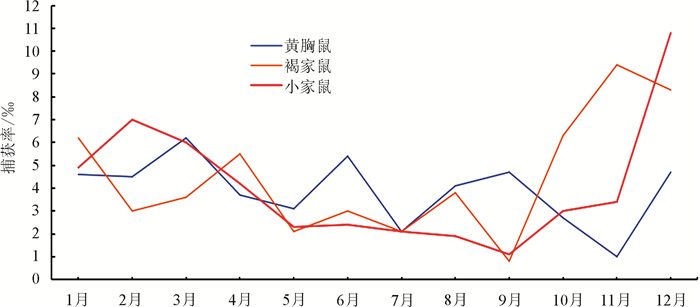

由图 1可见2017—2023年不同年度优势鼠种数量变化,黄胸鼠捕获率2017年最高,为9.0‰,2022年最低,为0.7‰,总体呈下降趋势,最高捕获率是最低捕获率的12.86倍。褐家鼠的捕获率相对稳定,2017—2023年平均捕获率为4.4‰,其中2023年最高为5.9‰,2021年最低为2.9‰,最高捕获率为最低捕获率的2.03倍。小家鼠的捕获率波动较为剧烈,平均捕获率为4.0‰,其中2019年最高为7.3‰,2017年最低为0.8‰,最高捕获率是最低捕获率的9.13倍。

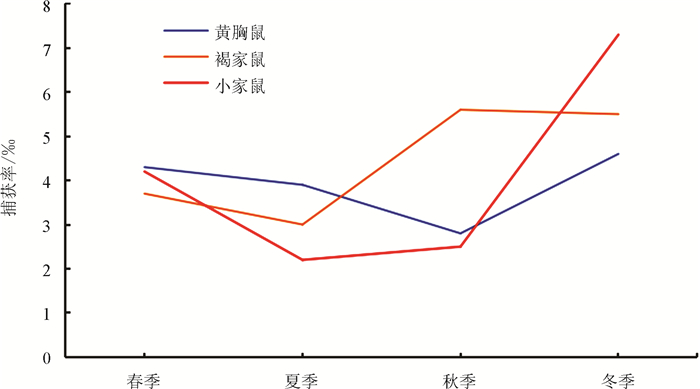

由图 2可见2017—2023年不同月份优势鼠种数量变化,黄胸鼠的数量在3月达到高峰,捕获率为6.2‰,11月最低,捕获率降至1.0‰,捕获率最高月份是最低月份的6.20倍;褐家鼠的数量在11月达到高峰,捕获率为9.4‰,9月最低,捕获率为0.8‰,高捕获率最高月份是最低月份的11.75倍;小家鼠的数量在12月达到高峰,捕获率为10.8‰,9月最低,捕获率为1.1‰,高捕获率最高月份是最低月份的9.82倍。

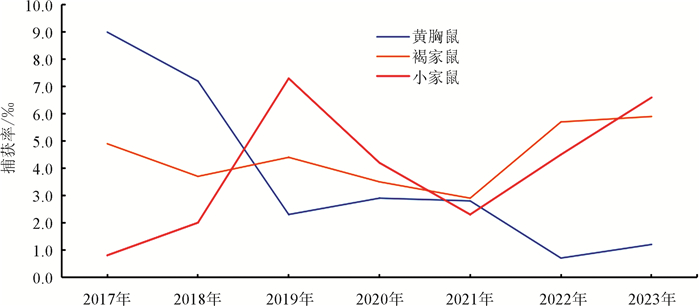

由图 3可见2017—2023年不同季节优势鼠种数量变化,黄胸鼠在冬季(12-2月)数量达到峰值,捕获率为4.6‰,春季后逐渐减少,秋季(9—11月)最低,捕获率为2.8‰,冬季的捕获率为秋季的1.64倍,表明黄胸鼠在冬季更为活跃。褐家鼠在秋季(9-11月)数量最多,捕获率为5.6‰,夏季(6—8月)最低,捕获率为3.0‰,秋季的捕获率为夏季的1.87倍,揭示了褐家鼠在秋季的活跃性更强。小家鼠数量在冬季(12—2月)同样最多,捕获率为7.3‰,夏季(6—8月)最低,捕获率为2.2‰,冬季的捕获率为夏季的3.32倍,揭示了小家鼠在冬季的高活跃性。

-

2017—2023年关岭农区在不同生态区域鼠害发生情况见表 3,住宅区为黄胸鼠的主要栖息地,平均捕获率为8.5‰,高于稻田区的1.4‰和旱地区的2.4‰,住宅区的平均捕获率是稻田区的6.07倍、旱地区的3.54倍。褐家鼠在住宅区、稻田区和旱地区均有分布,住宅区平均捕获率稍高,为4.9‰,略高于稻田区的4.6‰和旱地区的3.9‰,住宅区平均捕获率分别是稻田区和旱地耕作区的1.07倍和1.26倍。小家鼠在旱地区数量最多,平均捕获率为5.5‰,高于住宅区的2.8‰和稻田区的3.5‰,旱地区的平均捕获率是住宅区的1.96倍,是稻田区的1.57倍。

2.1. 2017—2023年关岭农区鼠害发生情况

2.2. 2017—2023年关岭农区害鼠种类及组成

2.3. 2017—2023年关岭农区优势鼠种发生规律

2.4. 2017—2023年关岭农区不同生境鼠害发生情况

-

1984—2016年,贵州省关岭农区鼠类危害以黄胸鼠和褐家鼠为优势种,小家鼠为常见鼠种,主要集中在春季和秋季,采用的防治手段较为单一且缺乏精细管理[1, 3]。2017—2023年,关岭农区的害鼠种类及其发生规律发生明显改变,根据“立足当前,着眼长远,秋冬结合,春防为主”的防治原则,采取“春季主治压基数,秋季挑治保丰收,冬季狠治保存粮”的防治策略,春秋两季着重抓好稻田、旱地耕作区鼠害防治,冬季则抓好住宅区鼠害防治。综合应用生态防治、物理防治、生物防治和化学防治措施。鼠密度低时优先使用生态防治、物理防治和生物防治,鼠密度高时以化学药物防治为主,辅以物理防治和生物防治[4]。

1) 生态灭鼠法。措施多种多样,主要包括断绝鼠粮、改变或破坏鼠类栖息场所和繁殖的生态环境、防鼠建筑、改进作物布局、清洁田园、精耕细作等。

2) 物理灭鼠法。针对不同的鼠种采用不同的器械进行捕杀,此法对人、畜安全,但只适于小面积灭鼠,对家庭捕杀和野外迁入室内的少数鼠类或大面积灭鼠后的残留鼠类可起到一定控制作用[5]。捕鼠器械种类多,主要有鼠夹、鼠笼、粘鼠板、电子捕鼠器、TBS围栏等。

3) 生物灭鼠法。利用鼠的天敌捕食鼠类或利用有致病力的病源微生物消灭鼠类,以及利用外激素控制鼠类数量上升的方法,包括保护利用猫头鹰、蛇等天敌,养猫,使用不育剂等。

4) 化学灭鼠法。选用高效、低毒、无二次性中毒、不污染环境的灭鼠药剂,此法具有灭效高、见效快的特点,常用灭鼠药剂有“溴敌隆”“杀鼠迷”“氯敌鼠钠盐”“杀鼠灵”等。毒饵投放方法为室内每15 m2投放5~10 g,分2~3堆。农田一次性饱和投放,每667 m2投饵100~200 g,每5 m一堆,每堆3~5 g,遵循“少放多堆”原则,5~10 m投一堆,每堆10~15 g,投于田埂、沟渠、道路两侧及害鼠经常活动的地方。提倡改进投饵方法,因地制宜使用各种类型毒饵站,毒饵站可长期放置,重复使用,农田每667 m2使用毒饵站1~2个,室内每户2个,每个毒饵站放置毒饵20~30 g,放置3 d后根据害鼠取食情况补充毒饵[6]。

下载:

下载: