-

世界卫生组织在1989年对健康作出为大多数的专家学者所认同的定义:“健康不仅是没有疾病,而且包括躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康”. 由此可知,真正的健康是包含生理健康层面的身体健全与健康,心理健康层面的适应环境、情绪稳定、人格健全,道德健康层面的对自身与社会健康的负责以及社会适应能力层面的良好的沟通交往能力与社会关系[1]. 面对着20世纪80年代以来城市化问题给人类健康带来的一系列挑战,建设健康城市成为应对挑战的一项全球行动战略,人们对城市绿地的关注也随着健康城市的建设而不断提升[2]. 《城市绿地分类标准》对城市绿地的定义是“以自然植被和人工植被为主要存在形态的城市用地,它包含两个层次的内容:一是城市建设用地范围内用于绿化的土地;二是城市建设用地之外对城市生态、景观和居民休闲生活具有积极作用、绿化环境较好的区域. ”绿地是城市社会、经济和自然复合生态系统中非常重要的组成部分,也是当前城市生态系统研究的热点之一. 自1970年生态学被引入到了城市绿地系统规划之后,城市绿地的规划与发展渐渐迈入改善城市生态环境、保障居民健康,同时能够满足城市景观在美学上的需要的生态绿地阶段[3]. 由于应对城市化所带来的负面效应的需要以及随着对城市绿地功能认识的深入与完善,不同学科不同领域的专家学者开始将越来越多的精力投入到对城市绿地健康效应的研究之中.

全文HTML

-

以中国学术期刊(CNKI)数据库中的期刊与学位论文作为本研究的数据来源,该数据库集中了有关城市绿地健康效应的前沿与核心研究成果,可用于分析相关研究的历程演变、热点变化与发展趋势. 本次研究以“主题=‘城市绿地’或者‘城市公园’, 并且主题或摘要或关键词=‘健康’或者‘康复’”为检索条件进行高级精确检索,并将时间限定为1994-2018年间,对检索结果进行去重、整理,过滤掉会议记录、报纸报道等类型以及明显与主题无关的文献,最终得到472篇有效文献.

-

文献计量学是指运用数学与统计的方法以定量分析一切知识载体的交叉学科. 通过对文献计量学的利用,可描述、评价并且预测某个研究领域的研究热点、演变历程与发展趋势. 知识图谱法是一种综合应用数学、图形学、信息可视化技术和信息科学等学科理论,结合计量学分析、共现分析等分析方法,以可视化图谱来展现学科的核心结构、发展进程、前沿热点以及整体知识架构的现代理论[4-8]. 鉴于其切实可靠的分析价值,知识图谱法已被发达国家广泛运用于多领域的拓展研究中,该方法自2005年传入我国后,也为我国的各学科领域的知识探索提供了新途径.

随着数据获取的迫切需要以及信息化大背景的发展,CiteSpace成为了日前被广泛运用以获取可视化图谱的工具之一. 基于对文献篇名(title)、关键词(keyword)、主题(theme)、摘要(abstract)和作者(author)等信息的提取,通过对文献共被引、关键词共现等分析,学科领域研究热点的演变进程、不同研究方向间的内部联系和各作者团队间的合作网络都得以直观形象地通过所得节点与连线结合的图谱一一呈现[4-8]. 因此,CiteSpace在识别显示科学发展新动态新趋势中起到了重要作用.

1.1. 数据来源

1.2. 研究方法

-

健康城市这一概念形成于20世纪80年代,是在“新公共卫生运动”、《渥太华宪章》和“人人享有健康”战略思想的基础上产生的,也是作为世界卫生组织(WHO)为应对21世纪城市化给人类健康带来的挑战而倡导的行动战略[9]. 20世纪90年代,“健康城市”的理念开始流入中国[10], 此后,我国健康城市的发展大致可以分为3个阶段(图 1).

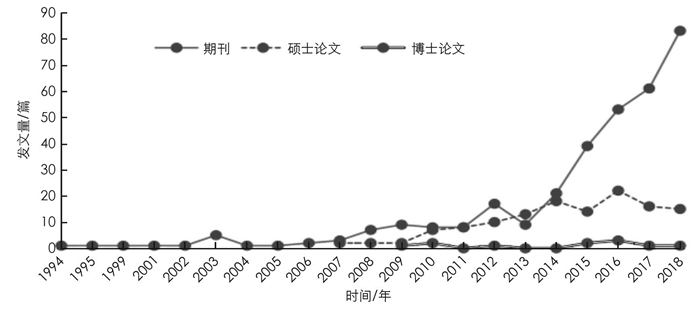

(1) 初期探索阶段(1994-2002):北京市东城区与上海市嘉定区于1994年率先成为了我国健康城市建设项目的试点城市[11-13],中国也自此正式加入世界健康城市规划运动的行列之中. 但新球[14]于1994年提出了森林公园在杀菌降噪、净化空气以及其所产生的负氧离子所产生的生态效益以及对人类心理的保健作用,开启了国内学者对于城市绿地健康效应的研究,但研究并未成系统,相关发文量还很少.

(2) 中期发展阶段(2003-2015):2003年我国受到SARS疫情影响,在SARS疫情之后,我国健康城市建设进入实质性发展阶段,改善公共卫生、提升生活质量与全民健康引起了广泛关注,这促使国内学者与专家开始将更多目光投注在居民健康以及城市环境建设之上,鉴于此,有关城市绿地与健康的研究文献于2003年出现了第一个高涨点,发文量在2003年后的几年间伴随着小幅波动整体稳步上升. 2007年底,全国爱国卫生运动委员会办公室在全国范围内正式启动健康城市、区(镇)活动,拉开了我国建设健康城市的新篇章[15]. 而且在2007年与2009年,分别出现了第一篇有关城市绿地健康效应研究的硕士与博士学位论文. 2013年,上海与苏州等10个城市相继成为世界卫生组织健康城市试点,沪、苏、杭等城市的46家单位也参与到了在上海开启的全球首个世界卫生组织健康城市网络[11-13]. 2013-2015年间,我国健康城市建设迈入新阶段,城市绿地健康效应研究发文总量显著增长,其中,期刊发表量大幅增加,硕士论文较前几年数量也有了很大的提升,博士论文数量变化不大.

(3) 成熟阶段(2016至今):2016年全国爱国卫生运动委员会办公室在我国开展全国范围的健康城市试点建设工作[11-13]. 于此,我国38个城市成为试点城市,国内对城市绿地健康效应的研究也随着健康城市建设阶段的发展更进一步. 自2016年起,文献发文总量持续增长,期刊发文量保持大幅增长,硕士论文数量在2016年达到了22篇,此后两年有小幅减少,博士论文数量总体变化不大.

-

核心作者是推动某个领域学术创新与学科发展的骨干力量[16], 通过对核心作者群的研究方向与学术活动的分析,可以更为有效地理清学术领域的发展现状与趋势,因此,对某研究领域核心作者的测定具有重要意义.

本次对核心作者数量的评定运用普赖斯定律,核心作者发文数量为

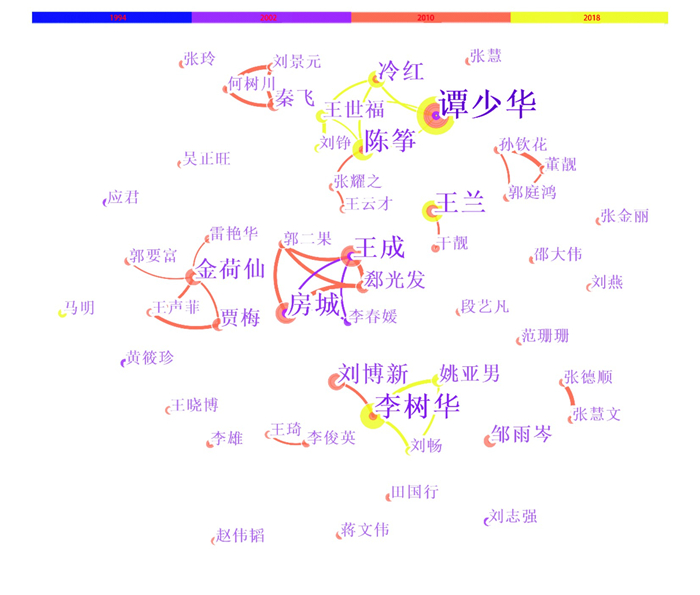

$N \approx 0.749 \times \sqrt{n(\max )}$ , 其中N为核心作者最少的发文量,n(max)为发文数量最多的作者所发表的论文数量[17]. 通过CiteSpace作者图谱分析得到表 1, 谭少华发文最多,为9篇,因此本次n(max)=9, 由计算公式求得N≈3, 因此核心作者的发文数量下限为3, 共计25位作者,其发文量为104篇,占22.0%, 可见核心作者群为城市绿地健康效应的研究奠定了基础.发文量前4的作者对城市绿地健康效应的研究大多较为全面与深入. 核心作者谭少华最早于2007年开始先后以公园绿地、住区绿地、公共绿地为对象,对城市绿地之于人群生理、心理及社会功能进行了较为系统的研究[18-22]; 李树华于2015年起,对城市绿地健康效应的研究涉及庭院景观,工作环境,校园环境,康复景观等不同角度,对绿地产生的健康效应与作用机理展开研究[23-27]; 王兰于2016年起,所发表文献多涉及健康城市规划,从体力活动的益处、空气清洁之于呼吸健康的作用等角度展开研究[28-31]; 房城于2008年起较为系统探讨绿地的健康效应,其中涉及绿地的使用频率、绿地的享用方式等不同研究变量[32-35].

图 2为1994-2018年城市绿地健康效应研究的期刊作者合作网络图谱,图中连接线的粗细程度用以体现作者间的合作强弱,节点大小用以体现作者发文频次,颜色的区分用以体现不同的发文时间段. 从图 2中可发现作者间具有较紧密合作网络的3人以上团队共有6个,分别为:谭少华、陈筝、冷红、王世福、刘铮、张耀之、王云才团队;王成、房城、郄光发、李春媛、郭二果团队;李树华、刘博新、姚亚男、刘畅团队;金荷仙、贾梅、雷艳华、郭要富、王声菲团队;刘景元、何树川、秦飞团队;孙钦花、董靓、郭庭鸿团队. 分析可知在城市绿地健康效应研究领域发文作者间的合作关系呈现“局部集中,整体分散”的特点,多数作者间缺乏学术交流,合作强度不足,这不利于研究的突破创新与可持续发展.

-

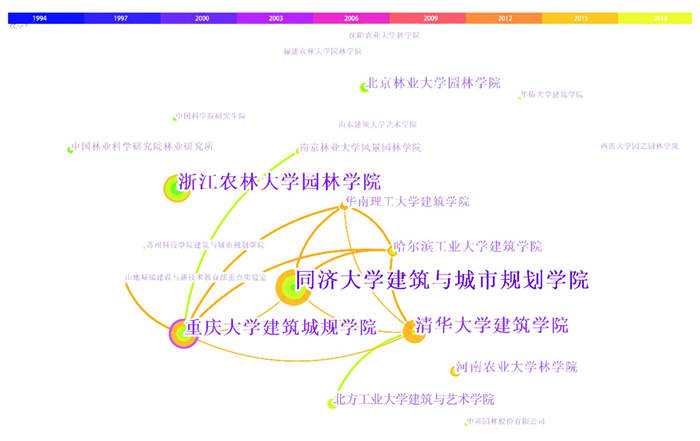

用CiteSpace5.3对472篇文献的发文机构进行统计分析,可知国内城市绿地健康效应研究的主要来源. 对期刊作者的发文机构与学位论文的授予机构进行统计分析,期刊发文量前10的重要机构、硕士论文发布量前10的重要机构以及博士论文发布的重要机构分别见表 2-表 4. 从表 2-表 4可以发现,国内对城市绿地健康效应的研究大多来自各高校,且基本集中在高校中的建筑、城市规划、风景园林和林学等学科领域中. 统计得出期刊发文量前10的发文机构,其中,同济大学建筑与城市规划学院发文20篇,位于第一;重庆大学建筑城规学院与浙江农林大学园林学院发文量并列第二. 在硕士论文发文量上,北京林业大学位列第一,浙江农林大学和福建农林大学并列第二. 博士论文整体数量较少. 可对城市绿地健康效应研究较多的各高校科研水平与深入程度也存在一定差异,除高校外的其余研究机构发文量不足,其余学科在这一领域研究不足,学科创新有待加强.

图 3为1994-2018年城市绿地健康效应研究发文机构图谱,连接线的粗细体现机构合作的强弱,颜色体现不同时间区段,节点大小体现机构发文频次. 由图 3可知清华大学、重庆大学、同济大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、北方工业大学和南京林业大学间有较为明显的合作关系,其余发文机构间缺乏合作,高校之间、高校与不同机构间、高校不同学科间的沟通交流有待加强.

-

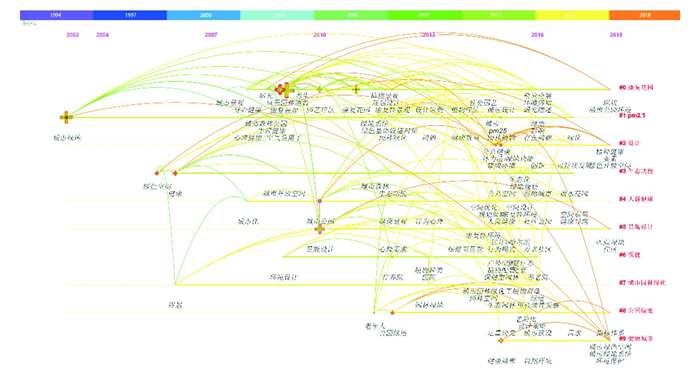

关键词是对文献核心要义以及中心思想的提纯与精炼,关键词所出现的频次能够反映该研究领域的热点. 本次利用CiteSpace5.3对所筛选出的472篇文献关键词进行知识图谱绘制,得到关键词时间线图谱(图 4), 对城市绿地健康效应的研究热点演变进行分析(表 5).

1994年,我国开始了健康城市建设的探索之路,对城市绿地的研究与探讨也随之展开. 2003年SARS疫情的爆发激发了人们对于传染病的防治、卫生隔离带的设置、城市人口密度的控制等一系列关乎人群健康的问题的重视[36]. 城市绿地作为城市重要的组成部分所具备的功能以及能够产生的效应也得到了广泛的关注. 我国学者与专家对于城市绿地健康效应的集中性的研究就始于2003年前后,在此期间,专家与学者的目光更多是置于绿地的生态效益上,对于绿地与居民与社会相关的功能研究较少,知识图谱所显示的关键词数量还较少,热度还不高. 2006年第二届WHO健康城市联盟大会于我国苏州举行,这引发了更多的专家学者对城市绿地的关注与探讨. 在2007年中国科协年会上,时任卫生部部长陈竺公布了“健康护小康,小康看健康”的三步走战略;2008年,卫生部启动“健康中国2020”的战略研究并于2012年最终形成“健康中国2020”战略研究报告,这一战略以“提高人民群众健康”为目标,激发了国内学者与专家展开在人群健康相关的各方面研究. 2010年我国的青海玉树地区发生7.1级地震,这一突发事件更加引起了社会各界对于人群健康的关注. 鉴于突发事件以及我国健康城市于2013年迈入中期发展阶段以及健康中国战略的推进的大背景,从时间线图谱中也可看出在2005-2014年间,国内有关城市绿地健康效应的研究显著集中,研究的角度也更加多元,健康、绿色空间、生理健康、心理健康等类关键词明显增多,城市绿地之于居民的身心健康的效应得到了极大的重视. 此外,随着我国中老年人口比例的上升,人口老龄化问题发展的紧迫,有越来越多的学者专家将研究目光置于老龄人口,更加有针对性地关注他们的身心健康发展. 由图 4可见园艺疗法、康复花园和康复性景观等类关键词于2010年前后开始聚集明显且热度提高,其余关键词还有如“益康花园”“老年人”“景观疗法”等也层出不穷,并且CiteSpace的burstness分析显示“康复花园”这一关键词在2011年成为突现热点. 2015年10月,党的十八届五中全会明确了健康中国的建设任务,2016年,“健康中国”战略落地并实施,2017年,“健康中国”上升为国家战略. 健康中国的发展历程与城市绿地健康效应的研究时间趋势热点有着紧密的关联,2015年后,各类关键词数量增加显著,各个领域的研究蓬勃发展,且相互间的联系由分析图的连接线颜色可看出明显变紧密. 与城市生态相关的关键词如“空气负离子”“雾霾”“海绵城市”等数量较之前不论数量与类型都明显增加,与人群健康相关的关键词如“居民健康”“保健型景观”“健康导向”“公共健康”“恢复性环境”“精神健康”“健康效益”等关键词数量增多,在之前阶段的研究基础之上,2015后至今,“循证研究”“定量研究”“研究综述”和“指标体系”等关键词也逐渐成为研究热点,可看出我国学者与专家对城市绿地的研究更加深入化具体化也更加全面与完善,所运用的研究方法更加细化与数据化.

-

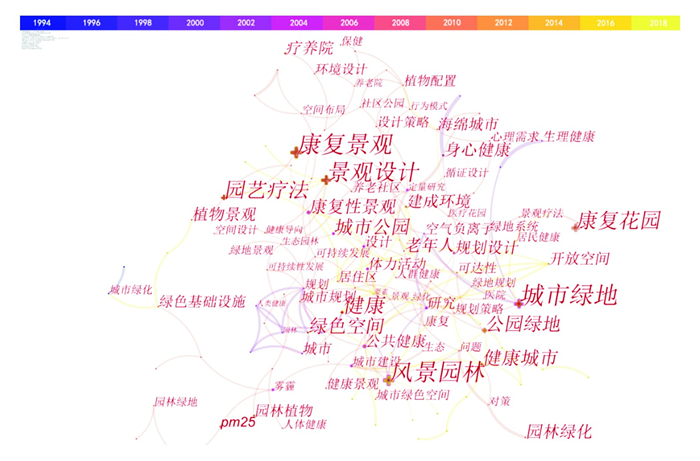

通过分析运用CiteSpace5.3绘制的关键词共现图谱(图 5), 研究关键词的节点与聚合程度,并加以归类整合,可发现自1994年以来,我国学者与专家在对城市绿地的健康效应的研究在对象与方向上各成系统.

在研究对象上,主要以居民、老人、儿童与患者为主. 对应于居民层面,关键词共现图谱中出现了如居住区绿地、绿色社区等关键词,如宫行[37]从居住区景观品质出发论述植物配置所带来的对于居民的影响;吴正旺等[38]从PM2.5浓度出发探讨居住区景观格局对于居住区微环境的改善从而益于居民身心健康. 对应于老人层面,相关关键词有养老社区、医疗花园、恢复性环境和适老化场所等,如董贺轩等[39]基于老年人健康视角,探索当代城市老年人户外交往活动情况与其空间环境特征间的关联;袁晓梅等[40]据适老康复景观设计理念探讨益于老年人身心需求与健康管理的适老社区环境. 此类文献多从老年人的活动需求与年龄特征出发,在关键词与研究内容上有时与康复和保健等类关键词有所重合. 对应于儿童层面,关联的关键词有儿童青少年、校园建筑、建成环境和儿童医院等,如朱凯[41]基于儿童日常出行行为,研究适宜的住区开放空间与儿童身心健康发展间的联系;赵琳瑄[42]以儿童亲近自然为视角,探讨城市绿地所带来的与自然亲近的机会与空间对儿童的价值观以及未来发展的影响. 对应于患者层面,关联的关键词有康复景观、康复花园、医疗花园和景观疗法等,如张慧[43]以康复花园作为研究对象,在困扰于社会问题与健康问题的背景下,论述康复花园的概念,功能与国外发展进程;杨帆[44]在认同于康复花园兼具景观功能与辅助治疗功能的前提下,对康复花园展开深入研究.

在研究方向上,我国学者与专家主要从城市绿地之于人体的心理与生理健康,以及社会适应能力3个角度展开研究:①促进生理健康. 已有的调查研究表明城市绿地所具有的滞尘、降温增湿、释氧固碳、降噪和净化空气等生态功能在预防传染病与一系列慢性病中有显著作用,绿地具有的绿视率利于近视的预防,绿地所产生的空气负离子带来的杀菌降尘,调节机体平衡的功效于人体健康十分有益,城市绿地通过其所带来的生态效益为人群提供清洁的居住环境从而利于人群健康生活,有效提高人体舒适度,减少患病概率,并且良好的空气质量与景观环境也益于患者的健康恢复,同时多种类的开放空间为人们提供了更多样化的活动场所,各类绿道公园的设计在出行方式、出行目的地以及活动方式上给予了人们更大的选择空间,利于身体健康发展减少肥胖率;②促进心理健康. 城市绿地带来了更多人与自然亲密接触的机会,这在城市化快速发展的时代大背景下,在生活压力激增,人与人、人与自然缺乏交流沟通的生活状态中,所起到的释放压力、舒缓镇静、缓解疲劳的作用以及增加娱乐方式与空间,提升幸福感愉悦感的功能为人群的心理健康发展起到了促进与保障的作用;③促进社会交往. 城市绿地所创造的良好的交往空间与机会,所带来的清洁安全的生态环境为人群的健康行为与健康素养以及整个社会的健康氛围的形成提供了支撑与保障,改善着人与人间的相处模式与关系,有助于人群热爱自然和保护环境的良好道德观念的形成,进一步促进健康城市理念的传播与发展.

-

国内专家与学者研究城市绿地健康效应所采用的方法可从5个方面进行概括.

1) 基于人群各项生理指标测定的直接研究. 通过人体温度、心率、血压、血氧饱和度和皮肤导电率等各项指标测定数据来分析人群在绿色空间游憩前后,或以不同形式、不同时间与绿地要素联系前后的身体状态的变化,进而分析绿地对人群生理的健康效应. 这类研究方法由于直接与便捷而被广泛运用,如吴辉等[45]利用对普通市民观看各类道路景观要素后的收缩压、舒张压以及脉搏来评定景观要素对人群生理健康的影响;房城等[35]运用多导电生理技术,测定游客于森林公园游憩前后8项生理指标变化来探究绿地的生理健康效应;

2) 观察法、问卷调查与专家评定法. 以实地观察或问卷调查的形式得知不同人群在接触与享用绿地空间上的差异,并同时采集人群自测的对生活的满意度、压力值和心境状态的统计数据,进而探求城市绿地与人群健康间的联系. 如温静[46]选择森林游憩环境进行研究,通过实地与网络问卷调查探讨游憩环境对人体身心健康的影响;许志敏等[47]利用专家评定与问卷法检验居住绿地环境与居民身心健康与生活满意度间的关联;郄光发等[33]基于POMS量表探讨公园的享用方式之于游客心境的影响.

3) 基于对空气负离子、温湿度和颗粒物等各项生态指标的间接研究. 以影响生态环境质量的各因素为研究对象,从绿地-生态-人群的角度来间接获取城市绿地在人群健康上的作用信息,许多的专家学者将这种方法运用到对城市绿地健康效应的研究中,如冯建涛[48]以带状绿地为研究对象,探寻带状绿地宽度与空气清洁程度的关联;吴志萍等[49]分析了城市绿地与空气负离子、微生物和噪声等因素的关联,进而研究城市绿地对人体健康的影响.

4) 碳税法、随机估价法、享乐付价法和旅游费用法等货币化评价方式. 以城市绿地所产生的对于生态指标的差异影响为基础,采取定量分析方法,将其社会与生态效益货币化,进一步衡量了城市绿地的物质功能,其对城市居住环境起到的正面效益. 如谭少华等[50]在对城市公园绿地的社会功能研究中提及随机估价法、享乐付价法与旅行费用法对于开展绿地价值定量化评价的有效性;章银柯等[51]团队以杭州西湖风景区绿地为研究对象,运用碳税法、工业制氧法、替代工程法等国际通用生态效益评定方法来探究西湖风景区绿地在释氧固碳、涵养水源和水土保持等方面的货币化价值.

5) 实验法. 采取可自控的变量法探求不同的生态环境因素与人体不同角度的影响. 如王保忠等[52]以绿视率为变量,利用实验法分析绿视率与人群疲劳情况的关系.

2.1. 发文量分析

2.2. 发文作者与合作网络分析

2.3. 发文机构统计分析

2.4. 关键词知识图谱分析

2.4.1. 基于关键词时间线图谱的研究热点演变分析

2.4.2. 基于关键词共现图谱对研究对象与方向的分析

2.5. 国内城市绿地健康效应的研究方法综述

-

1) 从发文量来看,我国在城市绿地健康效应领域的研究发文量总体处于不断增长中. 2003年经历了第一个快速增长点,此后有关城市绿地健康效应研究的发文量不断增多,并伴随着我国健康城市建设的推进而加速增长,预计至2019年相关研究发文量可突破120篇. 而在持续增长的发表文献中,期刊占比最大并且增长趋势也最为明显,硕士论文次之,而博士论文数量变化不大,数量还较少.

2) 从发文作者与合作网络来看,核心作者群体在城市绿地健康效应领域的研究大多较为全面与深入,涉及多角度多对象,为我国此领域的发展与探索奠定了基础. 但各专家学者间的合作呈现“局部集中,整体分散”的特点,除个别核心作者拥有关系较为密切的合作网络外,大多作者间联系并不密切,不利于研究的可持续发展.

3) 从发文机构来看,对于城市绿地健康效应的研究文献大多来自高校,并且各高校在期刊与硕士学位论文上的发文量较多,博士论文较少. 总体来说,同济大学、重庆大学、浙江农林大学、清华大学和北京林业大学等高校在城市绿地健康效应上的研究较多. 从机构合作网络来看,对城市绿地健康效应有所研究的机构较多,但各高校间、高校与其余研究机构间、高校内各学科间的总体联系不强,合作强度较弱.

4) 从研究的关键词来看,“风景园林”“康复景观”“园艺疗法”等是近年来城市绿地健康效应研究中的高频共现关键词,是研究的热点所在. 研究视角从单一关注城市绿地的生态功能到在生理健康、心理健康与社会和谐功能上都多方面涉及. 具有针对性地面向如康复花园和体育公园等绿地类型的研究也不断增多,不论视角与研究方法都趋向多元与全面,但还存在很大的发展空间.

-

随着城市化进程的加快,人地关系日益紧张,城市绿地作为城市环境质量与人群身心健康必不可少的生存条件之一,是现代城市建设至关重要的部分. 在现有的研究中,不论是城市绿地的生理保健功能和心理释压功能,还是增进沟通拉近距离的社会功能和培养环保概念的道德功能都已被逐渐涉及与深入,而不断更新的时代背景与社会现状需要更加严密与完整的研究方法的思索角度.

1) 学科间的合作互通. 目前对于城市绿地健康效应的研究大多在风景园林学、林学、医学和城市规划学中展开,今后研究者除了加深在已涉及的学科中的研究,还应加强与更多相关学科的合作,如研究绿地游憩功能的森林旅游学科,可助于展开绿地调查改善方法技术的遥感、地理信息等计算机学科,更为专业地探究人群心理活动与精神世界的社会心理学科,等等. 不同学科间相互沟通,相互协作,数据互通,可以得到更为可靠与全面的研究结果.

2) 研究对象与角度的全局性. 目前在城市绿地健康效应上的研究大多立足于某一类特殊对象,如针对居民展开的社区绿地,针对患者展开的医院康复景观,针对儿童展开的儿童公园等,而城市绿地最终是为全体社会成员所共享的,加强对各类人群普遍适用的绿地健康效应的探索研究,将有助于展开对如道路防护绿地、街道绿地和广场用地等更多绿地类型的涉及与深入,这也对城市整体的绿地规划、景观布局和植物配置具有参考价值.

3) 研究方法的严谨与综合性. 在已有的研究中多涉及对某一或数个因子的研究,而这类的研究方法很难排除不可控的其余环境要素,在研究其对人体的影响机制上又易受到人体自身状况差异等条件的干扰,此外,单因子的研究缺乏综合性,所得结果大多只适用于较小视角下的绿地对于人群造成的短暂影响. 因此,应该立足于城市这个大环境展开有关城市绿地益于城市发展、益于整体人群生活质量与健康水平的研究探讨.

下载:

下载: