-

土地是产业依附发展的空间载体,土地承载空间,空间承载产业[1]. 社会经济发展的“新常态”背景下,土地利用与产业发展的空间不协调性逐渐显露. 传统重增量、重规模、重扩张的粗放式土地利用[2]产出效益低,挤占发展空间,对产业转型升级和高质量发展产生了明显阻碍;高投入、高能耗、低产出的产业生产模式[2]限制土地的社会效益和生态效益产出,降低了土地高效集约利用水平. 这种载体与主体之间的相互制约失衡,迫切要求产业结构调整和经济发展方式优化升级[3]. 此外,当前国土空间规划与治理面临着巨大创新变革,对节约集约利用国土资源、提升土地综合利用效率[4]提出了新的时代要求. 如何优化土地资源配置,提高供给体系质量与效率,推动产业结构优化升级,从而实现“产业—土地”两个系统间协调有序发展,已然成为当下研究关注的重点.

目前已有较多学者关注产业结构优化和土地集约利用的问题,主要集中在以下3个方面:一是运用主成分分析法、耦合协调度、GWR模型等测度产业结构优化与土地集约利用的耦合协调水平及时空特征[5-6]. 二是探讨产业与土地集约利用的互动机理,不少学者从产业结构调整[7]与演进[8]、产业转移[9]、产业结构高级化[10]等方面深入分析其与土地集约利用的作用关系. 三是探讨产业结构与土地利用结构[11]、土地集约利用[12]、土地经济密度[13]间的作用关系. 研究发现,产业结构优化与土地集约利用存在正向交互作用,应制定以土地集约利用为导向的产业发展策略. 一方面,产业结构高级化的过程导致主导产业转换、布局调整、产业集聚性增强,从而提高知识、服务与技术要素在产业结构中的比重,使得土地利用投入强度显著提高,促进土地集约利用[14]; 合理化过程中高耗能、低产出的产业向高效绿色产业转变,提升土地利用的社会效益和生态效益[15]. 另一方面,土地集约利用能够增加单位面积投资,改善产业承接基础[16], 产业生产和转移成本得以降低,并且通过对产业土地供给进行梯次配置,增强其他要素对土地的替代作用[17], 推动产业聚合质量提升,实现产业结构服务化趋势,促进产业结构优化升级.

已有研究主要集中在产业结构优化和土地集约利用的耦合协调性测度及作用机制探究,研究尺度以城市群、东部沿海城市、工业园区为主,对西部地区关注较少. 制定差异化的产业结构优化与土地利用协调策略,促进“产业—土地”两大系统优质协调发展,是研究两者耦合协调关系的出发点和最终目的. 鉴于此,本研究以四川省21个地级行政区为研究区,基于主成分分析法和耦合协调度模型方法,分析产业结构优化与土地集约利用的耦合协调性;并结合四川省主体功能区规划成果,以土地集约利用为导向,构建产业分区优化格局,旨在为四川省产业与土地的协同可持续发展提供借鉴与参考.

全文HTML

-

四川省位于我国西南腹地,长江上游,辖区面积48.6万km2, 总人口8 302万人. 地形条件复杂,山地丘陵占总面积的84.5%, 而平原面积仅占8.2%, 土地开发利用难度大. 作为长江经济带重要组成部分,四川省社会经济发展迅速,2017年,四川省经济总量达到38 567亿元,三次产业结构比为11.6∶38.7∶49.7. 土地资源的稀缺性和产业发展的扩张性的矛盾要求实施以土地高效集约利用为导向的产业发展政策.

根据数据的可得性和代表性原则,本研究选用2007, 2012, 2017年四川省21个地级行政区的面板数据. 数据主要来源于历年《四川统计年鉴》以及地级行政区的国民经济和社会发展统计公报. 以2005年数据为基准,对以货币为单位的数据采用相应的GDP平减指数进行消胀处理. 四川省行政界线来源于国家基础地理信息中心.

-

产业结构优化是产业结构高级化、合理化的动态发展过程,是产业发展重点、要素密集度以及产品形态依次转移的过程[18]. 产业结构高级化包括产业结构由低级向高级依次发展、产业重心由第一产业向二、三次产业转移的两个过程[19]. 本文根据已有研究[5-19], 利用向量夹角公式来构造产业结构高级化指数. 分别用δ1, δ2度量第一产业向二、三产业,第二产业向第三产业的转移效应,δ1和δ2值越大表示转移水平越高,G=δ1+δ2, G值越大代表高级化水平越高. δ1=π-μ1-μ2. μ1, μ2为向量(X1, X2, X3)分别与向量(0, 1, 0), (0, 0, 1)的夹角;δ2= π/2-σ2. σ2为向量(X2, X3)与向量(0, 1)的夹角,X1, X2, X3分别为第一、二、三产业增加值占GDP的比例. 计算二维和三维夹角的公式为:

-

产业结构合理化是指各个产业间的一种动态平衡关系,表示产业相互间的协调能力和关联水平[20]. 干春晖等[21]研究发现,泰尔指数(TL)可以衡量区域三大产业在样本期间内的产值(Y)与从业人员(P)之间比值的均衡程度,适用于测度产业结构合理化指数.

式中:i为产业;n为部门数;yi/Y, Y/P为产出结构和生产效率;TL值越趋近于0, 表明产业结构越合理,数值越大,表明产业结构越偏离均衡状态,产业结构越不合理.

-

以科学性、系统性、全面性和可操作性为原则,从土地集约利用内涵出发,基于“投入—产出”角度构建土地集约利用评价指标体系[22], 但参阅诸多文献发现[23-24], 衡量土地投入的指标多偏重于资金、劳动力投入,而忽视了技术投入;土地产出效益的指标系统多侧重经济效益,而忽视了社会和生态效益. 土地集约利用是经济、社会、生态综合效益最大化,故本研究基于“经济—生态—社会”角度重构土地产出效益指标. 因此,土地集约利用综合评价指标体系包括土地投入强度和产出效益两大层次,土地投入强度指标细分为土地资金投入、劳力投入、技术投入、土地投入;土地产出效益指标细分为土地经济、生态和社会效益(表 1).

-

为了保证评价结果的准确客观性,本研究基于SPSS 22.0软件,采用主成分分析法测度土地集约利用水平. 首先,进行数据标准化. 消除指标数据的单位量纲,增强指标数据的可比性,本研究采用极差法进行标准化处理[25]. 然后基于SPSS 22.0, 对数据进行KMO和Bartlett检验,通过适宜性检验后,利用主成分分析法确定权重,最后,利用综合评价模型测算土地集约利用水平,即:

式中:Ui为第i个地级行政区的主成分综合得分;Bm为第m个主成分的方差贡献率.

-

耦合度是描述系统间相互作用影响的程度[26], 但不能反映耦合发展的良性与否,耦合作用和协调程度决定了系统发展状况. 因此,为了解产业结构优化与土地集约利用的发展规律和特征,本研究引入构建耦合协调模型来说明两者的演变特征和良性程度.

其中:

式中:C为耦合度模型;T为发展度;R为耦合协调度;f(x)和l(y)为产业结构优化与土地集约利用综合指数;∂和β为待定系数,本研究认为产业结构优化与土地集约利用同等重要,取∂=β=0.5; R取值范围为(0, 1], 值越大说明耦合协调度越高. 在借鉴相关研究基础上[27-28], 将耦合协调性等级划分为不协调阶段(0 < R≤0.2)、勉强协调(0.2 < R≤0.4)、低度协调(0.4 < R≤0.6)、中度协调(0.6 < R≤0.8)和高度协调(0.8 < R≤1)5个级别.

-

产业分区发展是实现产业结构优化与土地集约利用水平提高的有效方式. 追求产业结构与土地集约利用的协调发展,既需要生产要素在部门和区域间实现优化配置[10], 也必须提高土地利用强度,实现土地综合效益的帕累托最优[5]. 本研究基于产业结构优化与土地集约利用水平的耦合协调结果,划定功能优化分区. 方法如下:对耦合协调性水平进行赋值和排列组合,以确定区域优化类型. 其中,耦合协调水平的不协调、勉强协调、低度协调、中度协调和高度协调5种级别分别用1, 2, 3, 4, 5代替. 理论上共形成25种组合,每种组合包含两位编码(x, y), x, y分别代表产业结构高级化、合理化与土地集约利用水平的耦合协调级别. 基于两大系统间耦合协调度水平,并结合其空间特征,最终划为4类区域(表 2). ①I类区域:产业结构高级化、合理化与土地集约利用的耦合协调度以高度协调为主;②II类区域:以中度协调为主,产业结构高级化与土地集约利用的耦合协调度高于或等于合理化;③III类区域;以中度协调为主,产业结构高级化与土地集约利用的耦合协调度低于合理化;④Ⅳ类区域:以低度协调为主,两大系统的耦合协调度处于较低水平.

2.1. 产业结构优化测度

2.1.1. 产业结构高级化测度

2.1.2. 产业结构合理化测度

2.2. 土地集约利用评价

2.2.1. 指标体系构建

2.2.2. 评价模型选择

2.3. 耦合协调度模型

2.4. 产业分区优化策略

-

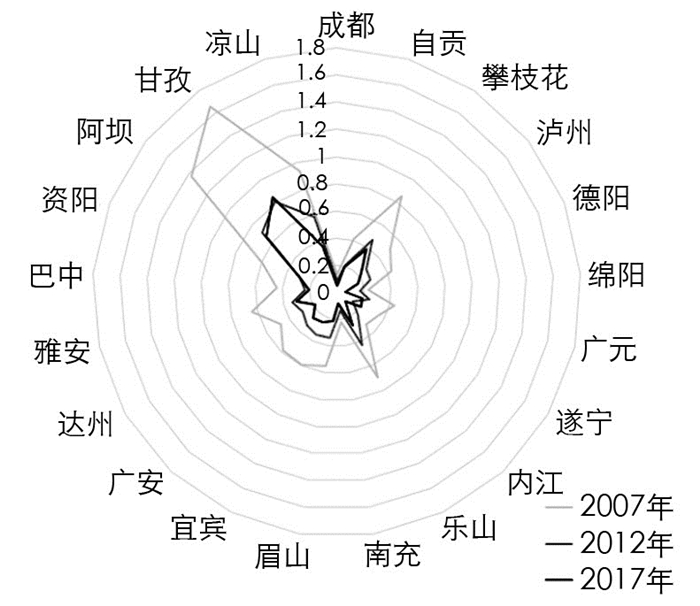

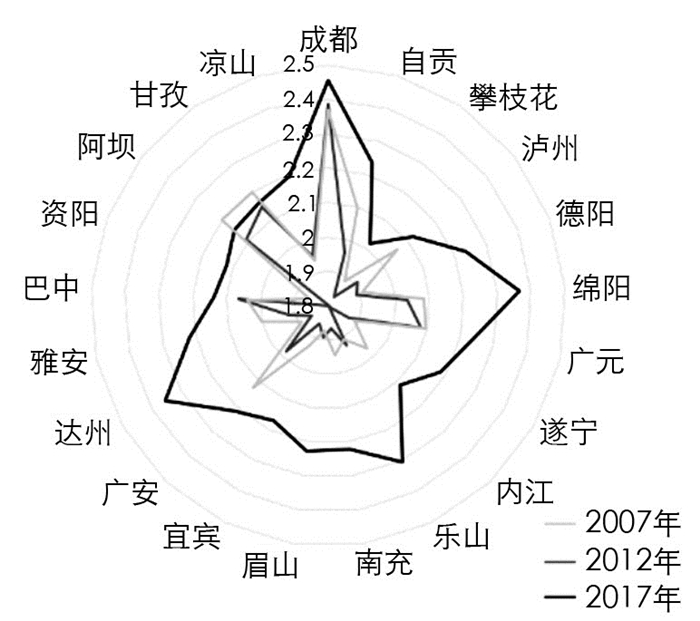

基于公式(1)(2)得出产业结构高级化、合理化指数. 结果显示,产业结构高级化指数(图 1)呈优化趋势,研究期内,四川省产业结构从“二、三、一”转型为“三、二、一”模式. 其中,成都、乐山、眉山、巴中、凉山的产业结构高级化指数持续上升;阿坝和甘孜两州产业结构高级化指数波动下降;其他地区出现震荡和起伏效应,呈“V”型波动上升. 合理化指数(图 2)降低,向0趋近,表现出“内缩型”变动趋势,产业结构合理化水平提升了近55.77%, 优化升级作用明显. 其中,阿坝、甘孜和凉山州产业结构合理化水平迅速提升,但水平较低,区域间产业结构合理化水平差异明显.

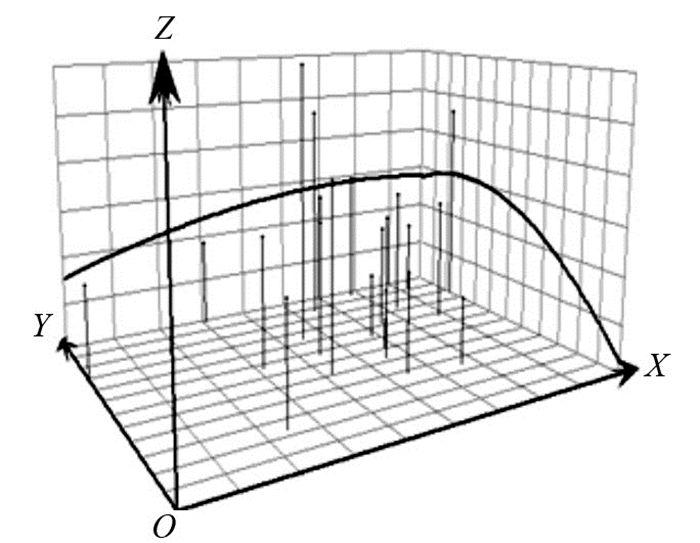

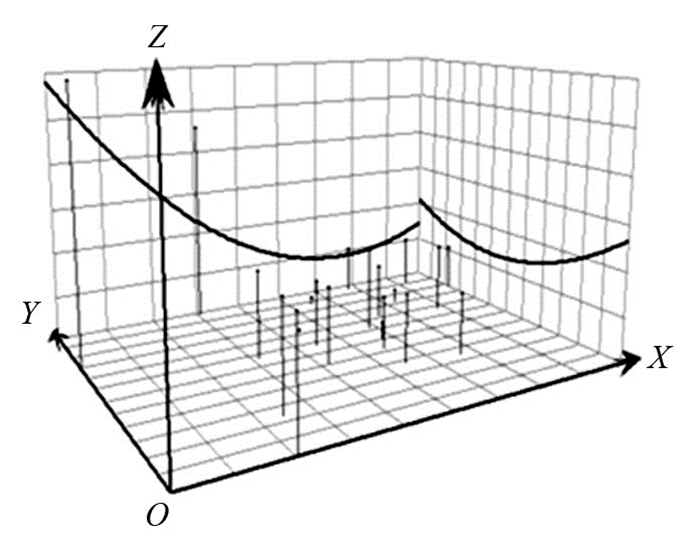

采用ArcGIS趋势分析工具(Trend analysis)对产业结构高级化与合理化指数进行分析,来反映东西、南北两个方向的空间变化情况,其中X, Y轴代表正东与正北方向,Z轴代表指数分值. 从趋势分布图(图 3)可以看出,产业结构高级化指数从东向西呈先略微上升再下降的趋势,最高点位于中部,东部地区高于西部;自北向南呈先上升再下降的趋势,北部地区远高于南部;产业结构合理化指数(图 4)自东向西先下降再上升,西部地区远高于东部. 自北向南先下降后上升,最低点均位于中部地区. 整体上看,四川省产业结构水平以点轴模式为主,以成都为中心的成都平原地区产业结构合理化和高级化水平相对较高.

-

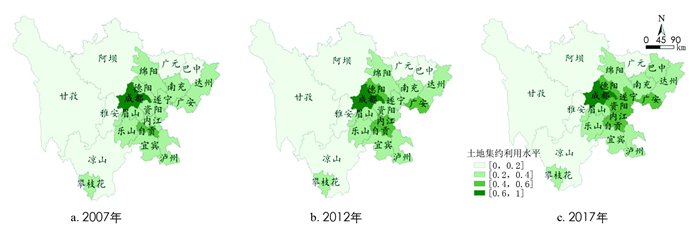

运用SPSS 22.0软件,通过主成分分析法得出四川省土地集约利用水平指数,并基于ArcGIS 10.2平台,对2007, 2012, 2017年的土地集约利用水平做可视化处理,结果如表 3和图 5所示.

随着社会经济发展,四川省土地集约水平明显提升,但除成都市外,其他各市(州)的土地集约水平普遍偏低,空间内部差异明显,具有较大的发展潜力. 从时间上看,2007—2017年,四川省土地集约利用水平提高了11.4%. 其中:成都、自贡、泸州、德阳、广元、遂宁、内江、南充、眉山、广安、雅安、巴中、资阳13个市土地集约利用水平呈不断增长态势,其余8个地级行政区呈现V字型变动. 从空间上看,四川省土地集约利用水平出现明显的东高西低态势,形成“一主两副”空间格局,即以成都市为核心的高水平中心和以广安市、自贡市为副中心的结构特征. 中心城市对周边城市土地集约利用水平具有显著带动作用,位于中心地区周边的德阳、遂宁、资阳和内江土地集约利用水平明显提升,向土地集约高效利用态势发展.

-

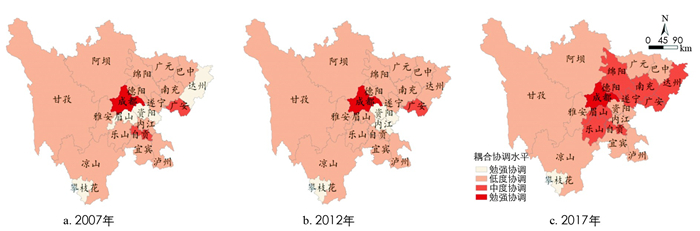

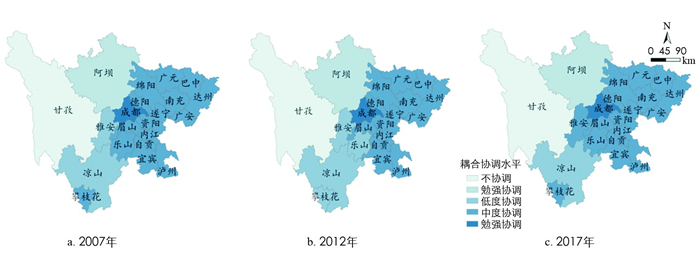

运用耦合协调度模型分别计算产业结构高级化、合理化与土地集约利用水平的耦合协调度,基于ArcGIS 10.2平台进行可视化处理,形成2007, 2012和2017年四川省产业结构优化和土地集约利用耦合协调度空间分布图(图 6, 7).

依据耦合协调度划分标准,从产业结构高级化和土地集约利用水平的耦合协调度来看,所选取的截面时点内无处于不协调阶段的地区,2007年处于勉强协调、低度协调、中度协调和高度协调的城市比例为4∶14∶2∶1, 以低度协调为主,两系统间的协调水平不高;2017年,处于勉强协调的城市有1个,低度协调的城市10个,中度协调的城市9个,高度协调的城市1个,处于勉强协调和低度协调的地区数量减少,产业结构高级化和土地集约利用耦合协调度提升趋势明显. 从产业结构合理化角度来看,2007年耦合协调度从不协调到高度协调的地级行政区比例为1∶1∶2∶16∶1, 而2017年为1∶0∶3∶16∶1, 均以中度协调水平为主. 虽然产业合理化耦合协调度等别未显著提升,但横向来看,同一级别耦合协调度指数得分提高,说明两者间的相互关系朝着协调化方向发展.

从产业结构高级化、合理化与土地集约利用耦合协调度的演变格局来看,空间上形成了以绵(阳)—成(都)—攀(枝花)为界,“东高西低”的耦合协调度分异格局,全省处于中度耦合协调水平的地级行政区多,高度和勉强耦合协调水平的少,但差距不断缩小,系统功能的协调发展和深度合作具有巨大潜力. 高耦合协调城市对周边城市具有辐射带动作用,其影响范围逐渐增大,位于成都市周边的德阳、遂宁、眉山、资阳地区产业结构高级化与土地集约利用耦合协调指数优化趋势明显,出现了“勉强(低度)协调—中度协调”的转变. 产业结构合理化指数未出现显著优化趋势,但在同一耦合协调度级别区,全省大部分地级行政区指数得分提高,具有一定升级效应. 究其原因,在于其利用地缘优势承接成都市产业转移,因而促进了本地区的产业优化调整. 而甘孜、阿坝两州受其地理区位、产业基础、自然条件等因素影响没有出现明显优化效应.

-

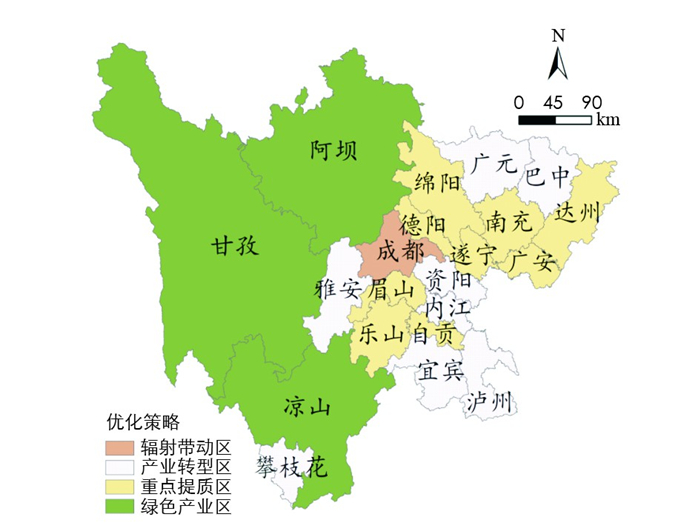

四川省产业结构优化与土地集约利用的耦合协调水平提升效益明显,但由于自然基础、经济基础、区位条件、政策条件等因素影响,产业发展与土地集约利用水平差异明显. 要实现以土地集约利用为导向的产业发展政策,应根据其产业与土地的耦合协调水平制定区域差别化发展政策. 基于耦合协调度结果及分区方案,得到产业发展分区结果(图 8), 根据实际应用结果,耦合协调度对应的组合类型仅6组,分别为(5, 5)、(4, 4)、(3, 4)、(2, 4)、(3, 3)、(3, 1). 确定两大系统耦合协调度较高的I类分区采用辐射带动优化策略,Ⅱ类分区采用重点提质优化策略,Ⅲ类分区采用产业转型优化策略,耦合协调度总体水平偏低的Ⅳ类分区采用绿色产业优化策略.

-

1) 辐射带动优化策略.该区域产业结构优化与土地集约利用水平处于高耦合协调阶段,分量组合为(5, 5), 为全省最高水平,该分区以成都市为代表. 区内交通发达,产业基础雄厚,产业构成为“三、二、一”模式,产业发展以资本、技术和知识密集型为主,土地呈集约利用趋势. 今后该区域应发挥极化效应和扩散效应,带动周边地区产业网络化发展. 对内,应巩固成都市的产业结构和土地利用优势,承接国内外高新产业转移,以土地集约利用为导向打造高精尖现代产业;对外加强交通网络等基础设施建设,提升成都市与周边地区的联系强度,打造以成都、德阳、绵阳为核心的区域产业协调发展,加强区域间的技术合作和智力共享,延伸产业转移,在空间上发挥辐射和带动作用.

2) 重点提质优化策略.该区域产业结构优化与土地集约利用水平处于中度协调阶段,分量等级组合类型包括(4, 4), 是未来重点发展区域,主要位于成都平原经济区范围,包括自贡、德阳、绵阳、遂宁、乐山、南充、眉山、广安、达州9市. 该区域产业发展基础优越,是四川省经济核心区. 一方面各地区应根据自身产业优势和资源禀赋承接产业转移,抓住川渝联动发展契机,突破行政壁垒,实现区域协同发展,推动产业结构优化升级;另一方面引导产业园区化发展,推动优势产业关联、成链、集群发展,加强园区基础设施建设、技术投资、公共服务平台建设,提高土地集约利用水平. 最后,完善空间规划、产业发展规划、土地利用规划协调机制,实施“多规合一”, 从政策导向上推动产业与土地协调发展.

3) 产业转型优化策略.该区域产业结构与土地集约利用以中低度协调为主,且产业结构高级化与土地集约利用的耦合协调度低于合理化,应以促进产业梯次升级为未来产业发展方向. 分量组合类型包括(3, 4)、(2, 4)两种类型,具体包括攀枝花、泸州、广元、内江、宜宾、雅安、巴中和资阳8市,主要位于川东北和川南经济区范围. 该区域煤矿、水能、历史文旅资源丰富,产业发展潜力大. 今后应依据自身产业优势发展集约高效产业,打造绿色化、集约化、规模化的产业体系,加大对信息、商贸、科技及旅游等第三产业的支持力度,实现产业结构“腾笼换鸟”, 发挥创新驱动作用,走绿色发展道路,完善基础设施,加强产业集聚效应. 同时制定土地集约利用政策,盘活低效利用土地,产业园区化发展,设置准入门槛,倒逼区域产业结构向高级化发展.

4) 绿色产业优化策略.该区域产业结构与土地集约利用的耦合协调度处于全省较低水平,分量组合类型为(3, 3)和(3, 1), 包括甘孜、阿坝、凉山三州. 该区域生态环境脆弱、地形环境复杂、产业基础薄弱,但水资源丰富,地势落差大,矿产储量大,自然景观丰富,人文底蕴深厚,极具旅游开发价值. 该区域产业发展应以水力发电、太阳能、地热能勘探利用等清洁能源生产为主,实现“点状开发、面上保护”, 同时加快推进旅游重点景区打造,完善交通、通信基础网络,提升旅游基础设施配套能力,促进旅游业打造川西旅游新业态,构建现代旅游体系. 此外,加强三产联动发展,提高生产效率,推动一、二产业就业人员向第三产业转移,实现就业结构和产业结构同步变动,真正实现区域间产业结构和土地集约利用水平的协调发展.

3.1. 产业结构优化分析

3.2. 土地集约利用水平分析

3.3. 耦合协调特征分析

3.4. 产业发展分区及优化策略

3.4.1. 产业发展分区

3.4.2. 分区优化策略

-

本研究基于产业结构优化内涵,将其解构为产业高级化与合理化,分别用空间向量夹角公式与泰尔指数度量其发展水平;基于“投入—产出”视角构建土地集约利用评价指标体系;引入耦合协调模型,从时空尺度对四川省21个地级行政区产业结构优化与土地集约利用的耦合协调性进行分析,并提出分区优化策略,研究结论如下:

四川省产业结构优化水平与土地集约利用水平呈现平稳上升态势,区域差异明显. 2007—2017年,四川省产业结构高级化与合理化水平显著提升,全省土地集约利用水平总体提高了11.4%; 除成都市外,全省产业结构优化和土地集约利用水平还处于较低水平. 从空间上看,土地集约利用出现以成都为中心,广安和自贡为副中心的“一主两副”格局.

四川省产业结构优化与土地集约利用耦合协调性提升效益明显,两系统相互耦合并发展成为新的稳态,但空间差异显著. 全省以中、低度协调为主,时序上大多数地区耦合协调度显著提升,个别地区出现震荡效应;空间上形成“东高西低”的空间分异格局. 耦合协调度总体上呈现“中间大、两头小”分布态势,未来产业结构优化和土地集约利用协调发展的潜力巨大.

基于产业结构优化与土地集约利用耦合协调性的水平的差异,实施I类辐射带动优化策略,Ⅱ类重点提质优化策略,Ⅲ类产业转型优化策略,Ⅳ类绿色产业优化策略. 采用辐射带动优化策略的包括成都市,该区应基于其产业优势,以极化效应和扩散效应带动周边地区产业发展;采用重点提质优化的主要分布在成都平原经济区,应从产业承接、产业园区化、土地协调利用上促进产业与土地协调发展;采用产业转型优化策略的主要包括川南与川东北地区,重点在于实现主导产业转换、加强科技创新、低效土地盘活;采用绿色产业优化策略的包括川西甘孜、阿坝和凉山州地区,重点发展清洁能源生产与生态旅游业,完善交通、通信、电力等基础设施,实现3次产业联动发展.

研究结论与四川省社会经济状况及其功能定位较为吻合,表明耦合协调评价模型具有一定的科学性,以产业结构优化与土地集约利用的正向交互作用为基础,区域产业差异为依托,土地集约利用为导向,实施产业分区优化策略,是实现“产业—土地”两大系统良性协调发展的有效途径. 产业结构优化调整与土地集约利用的时空耦合协调特征是一个长时间的序列变化研究,从连续的时间出发可以全面、准确反映两系统间的耦合协调性. 同时,研究产业优化与土地利用的作用机制,有助于量化揭示出对二者耦合协调性起主导作用的作用因子、作用强度与作用过程,上述问题在后续的研究中需要深入探讨.

下载:

下载: