-

水在各种各样的物理和化学过程中起着重要的作用,包括腐蚀、催化和电化学反应. 因此,人们在各种固体表面研究了水分子的吸附结构,包括单分子水、水团簇、一维链和二维层状结构[1-3]. 在过去报道的实验结果中,人们采用了一系列贵金属衬底,如Ag[4],Cu[5],Pt[6],Pd,Ni及绝缘性的NaCl惰性衬底来探究水分子在其上的形貌. 这些研究结果表明,固体表面的各种水结构,受制于水-固作用和分子间氢键作用的微妙平衡.

水分子团簇是理解氢键相互作用的一个典型系统. 然而,与扩展的水结构相比,水纳米团簇受到的关注较少. 2002年,Mitsui T[7]利用扫描隧道显微镜(scanning tunneling microscope,STM)研究了水分子在Pd(111)表面上的吸附、扩散和聚集,发现当多个水分子“碰撞”到一起就形成了二聚体、三聚体、四聚体等多种分子团簇. 近年来,关于水团簇的报道各式各样,如NaCl(001)/Au(111)表面的水单体和三聚体[8],MORGENSTERN K小组[9]和SALMERON M小组[10]分别在Ag(111)和Ru(0001)表面上观察到的水的九聚体等. 作为六角双层冰的基本结构单元,水的六聚体是一种最重要的水团簇. 有人利用STM发现吸附在亚单层Ag(111)上的水会形成环形六聚体[4],吸附在有氧原子的Cu(110)表面上的水分子会自组装形成六边形网状结构[11],但是目前尚无人报道单分散的水六聚体.

不同于以往的工作,本研究使用的衬底不是纯金属或者绝缘物质,而是化学活性介于过渡金属和惰性绝缘表面之间的半金属Bi(111)薄膜[12],并最终发现了单分散的水团簇,这对于单个水团簇的研究和制备具有重要的意义. 在密堆积的金属表面,水分子优先吸附在顶部位置,即1b1离域分子轨道与衬底原子相互作用的位置. 然而,有研究[13]表明,Bi(111)的hollow位是低能的优先位置. 在本研究中,低温沉积在Bi(111)表面的水分子聚集成单分散的团簇,此外,所有的团簇形状都是三分叶突出物,并且都朝向相同的方向. DFT计算表明,水团簇对应的环形六聚体具有轻微的屈曲,这是由占主导地位的氢键引起的.

全文HTML

-

实验是在超高真空低温扫描隧道显微镜(LT-STM)系统中进行的,真空度低于3×10-8 Pa. 首先在Si(111)_7×7表面上室温沉积20层Bi原子,然后在400 K的温度下退火,由此得到光滑的Bi(111)薄膜. 实验采用的超纯水来自Sigma-Aldrich公司,经过多次冷冻和泵循环净化后,通过泄漏阀和导管从距离样品2 cm的位置引入到超高真空室. 此时衬底温度维持在78 K左右. 水的沉积量可以借助STM测量的冰层厚度反映出来. 本研究所有STM图像均在液氮温度(78 K)或液氦温度(4.7 K)下获得[14].

利用第一原理方法模拟了水的六聚体团簇结构. 用VASP代码进行理论计算,采用optB86b-vdW考虑了非局部色散力的影响,所有计算均仅使用Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE)函数进行比较. Bi(111)表面采用间隔1.5 nm的四层(5×5)板,平面波的截止能量是400 eV,并且只有Γ-point取样. 采用Methfessel-Paxton方案涂抹0.2 eV高斯宽度的费米能级. 除底部两个Bi层外的所有原子都允许弛豫,直到每个原子的合力都小于0.35 eV/nm. 此外,采用Tersoff-Hermann近似模拟了水团簇的STM图像[15].

-

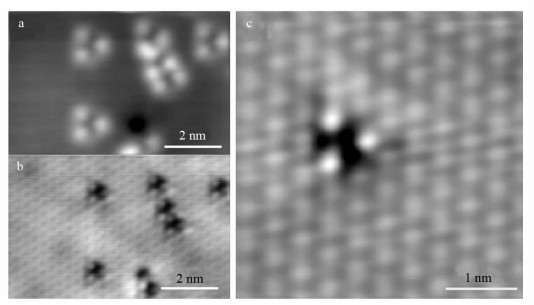

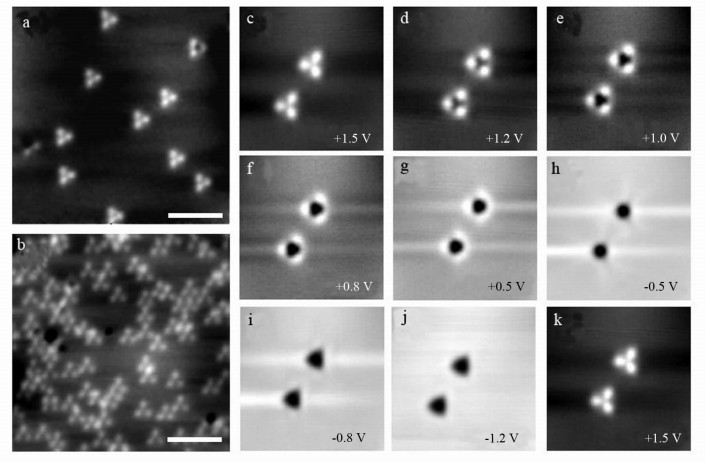

在低温(78 K)条件下,将沉积量约为0.1个双层的水分子沉积到Bi(111)上时,在衬底台面上会自发形成一系列水团簇. 如图 1a所示,大多数团簇都显示出三分叶的形状且具有相同的取向. 有趣的是,这些三分叶团簇的取向与衬底晶格的取向也一致. 在2.0 V的偏置下,团簇的高度为(20±2) pm,横向尺寸为(0.8±0.05)nm. 随着扫描偏压的变化,水团簇的STM图像呈现出明显的变化. 图 1b显示的是高覆盖度下的水团簇图像. 有时两个水团簇非常接近,它们可能共享一个突起. 从图 1c-图 1k连续扫描的STM图像可以看出,随着偏压的降低,3个分叶的尺寸变小,团簇中心出现1个三角空位. 在-0.5 V时,三分叶图案完全消失,在衬底上只留下一个裸露的孔洞;在-1.5 V时,相对于Bi衬底,孔的最大深度为(41±2) pm. 值得注意的是在Ag(111)上形成的水六聚体团簇也发生了这种图像反转.

通过对STM针尖进行功能化处理(通过长时间低电压扫描,针尖会拾取一个Bi原子),在液氦温度下得到了三分叶团簇的高分辨率STM图像. 图 2a和图 2b显示了不同偏置电压下6个水团簇的STM图像,其中3个非常接近. 不同寻常的是,在图 2b中发现水团簇的3个分叶在低偏压下变得很小. 实验测量表明,叶瓣距离(4.8±0.2) nm约等于Bi(111)的晶格常数(4.54 nm),由于水三聚体[3]的大小与Bi(111)表面的晶格常数相差甚远,所以三分叶图案并不是水的三聚体,而是水的六聚体. 在水六聚体中,只看到了3个水分子,另外3个水分子并没有显示出来. 当温度下降到液氦温区(4.7 K). 水团簇的3个分叶仍然表现为3个突起,只是变得较为明亮(图 2c).

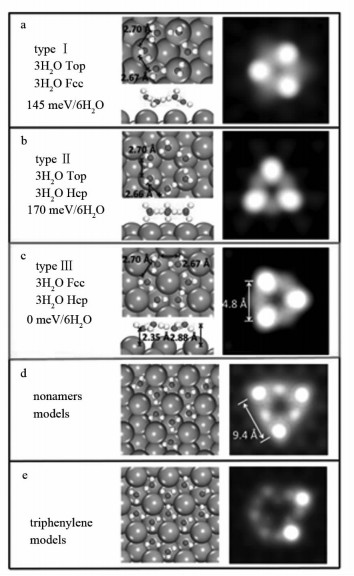

为了验证这一假设,本研究进行了大量的DFT计算来研究Bi(111)上水团簇的结构和稳定性. 探索了20多种不同的吸附模型,其中5种稳定且具有代表性的构型(图 3). 6个水分子以3种不同的方式放置在了Bi(111)表面. 对于类型Ⅰ和类型Ⅱ,3个水分子占据了Bi(111)表面的顶部位置,其他3个位于fcc (hcp)中空位置. 对于类型Ⅲ,有6个水分子驻留在空心位上,这与水单体在Bi(111)上的吸附一致. 虽然对六聚体进行优化,使模拟的STM图像再现出三分叶团簇,但是,类型Ⅲ的总能量比类型Ⅱ和类型Ⅰ分别低170 meV和145 meV,这说明前者更可取. 它解释了三分叶团簇在Bi(111)表面上只有一个方向的原因. 对于Cu(111)上的三层水团簇,有人提出了九聚体和三亚苯模型(图 3d和图 3e). 但是,实验结果显示出的STM图像在尺寸和形状上与这两个模型的模拟STM图像并不一致.

在这里,类型Ⅲ的偏向可以追溯到泡利斥力,有两个原因:①与普通致密金属上水的氧-金属键相反,当水分子接触到Bi原子时,Bi的填充的d带和半填充的p带形成了强的泡利斥力[13]. 而Bi(111)的晶格常数要比一般致密金属表面的大得多,所以fcc和hcp空心位点是降低水与Bi原子之间的泡利斥力的最优位置. ②这3种类型的水六聚体的氢键长度(0.270 nm,0.267 nm)与在Cu(111)(0.276 nm,0.263 nm)上的水六聚体相当[16]. 因此,类型Ⅲ的水六聚体在Bi(111)表面是最稳定的. 此外,类型Ⅲ中相邻水分子间的垂直位移为0.053 nm,而在Cu(111)和Ag(111)上,水六聚体的垂直位移分别接近0.076 nm和0.067 nm. 所以不同于在其他金属表面的水六聚体,在Bi表面上形成的水六聚体的屈曲是泡利斥力和氢键共同作用的结果.

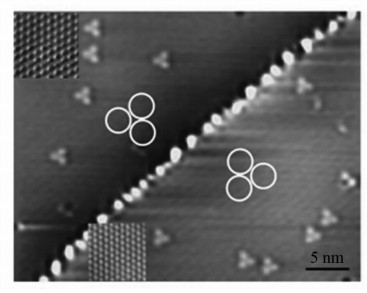

在确定了三分叶团簇的结构之后,本研究还强调Bi(111)表面上的团簇是单分散的,即尺寸的单一性. 不同于NaCl(001)、Pd(111)和Cu(111)上分布较广的各种水团簇,只有Bi(111)上形成的水团簇才具有这种单分散性. 如图 4所示,畴区Ⅰ和畴区Ⅱ之间有一条孪晶边界,它们彼此呈镜像对称. 相应地,位于两个畴区上的水六聚体也表现出这种镜像对称. 这清楚地表明了,在Bi(111)上的水团簇不仅是单分散的,而且它们的取向也是一致的.

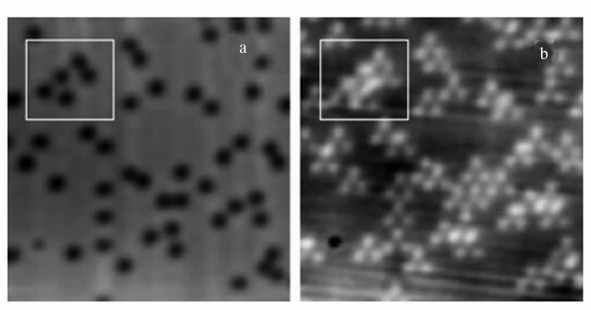

图 5显示了在高覆盖度下形成的水团簇的STM图像. 与Cu(111)上的水冰纳米团簇不同的是,研究发现,单个的水六聚体即使它们之间的间隔足够短,也不会连接形成更大的闭环团簇. 这一特征表明,水在Bi(111)上聚集时,双质子受体(给体)对其结构进行了约束. 尽管没有像Cu(111)[17]上那样的水团簇,扩展的“2D冰”规则仍然适用于这个系统(例如,尽可能减少双受体数目的闭环优先规则).

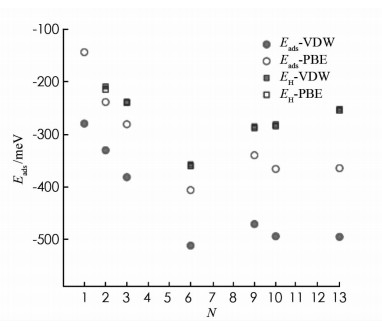

为了使这种单分散性合理化,对水团簇的吸附能和团簇中的氢键强度进行了分析. 吸附能计算为

其中:EH2O/Bi(111)和EBi(111)为整个系统和衬底的能量,EH2O是单个水分子的能量,n是水分子的数量. 氢键强度[18]估计为:

其中:Eclusterads是吸附团簇的总能量,m是氢键的数目.

如图 6,对于水单体,吸附能最小,扩散的能量势垒(未显示)小于30 meV. 因此,水单体很容易聚集成小团簇. 水二聚体、三聚体和九聚体等分子团簇比水六聚体的能量分别高约170,130,40 meV等,水六聚体的能量最低,即水六聚体最稳定. 从二聚体到六聚体,水团簇随着氢键[3]的形成而增大,变得更加稳定,Bi(111)上的氢键强度下降幅度较大,与Cu(111)表面上的闭环团簇一致. 这一缺陷可归因于双质子受体(供体)的存在. 然而情况不同的是,在Cu(111)上的闭环团簇上,吸附能可以通过水和金属分子间的相互作用的增加而得到补偿. 而对于Bi,氢键是影响Bi(111)表面水团簇稳定性的主要因素,所以氢键强度的降低会使得水分子很难形成比六聚体更大的团簇. 因此水最大几率形成的团簇就是六聚体,六聚体是Bi(111)上最稳定的团簇.

-

在半金属Bi(111)表面制备了单一尺寸的六聚体水团簇. 高分辨率STM图像显示,所有团簇(高偏压时的三分叶突出物和低偏压时的三角空位)都呈现出相同的取向. DFT计算表明,单分散团簇对应于六聚体,而且具有轻微的屈曲. 较强的氢键作用导致了团簇的单分散性. 水和半金属Bi(111)表面之间的相互作用明显不同于其和其他致密金属表面之间的相互作用,在半金属Bi(111)表面上形成的单分散六聚体为金属表面上的水提供了一种新的形态.

下载:

下载: