-

新时代人才培养教育使命是“四个教育”,其中之一是为“适合每个人的教育”. 在执行教育过程中,“以人为本,因材施教”是需要把握的原则之一,制定各类教学计划、方案也应在充分了解学生学情的前提下进行. 目前针对大学生的学情分析研究较多,如大学生深度学习水平及相关因素研究[1],学情的影响因素及发展等[2],少有针对大一新生的专项研究. 社会各界普遍关注新生的健康、心理、经济状况等[3-5],却往往忽略了大一学生对专业学习也存在盲区[6]. 大一是学生从长达12年的中小学应试型、被动式学习向发挥主观能动性的主动学习过渡的重要阶段,会对整个大学生涯,甚至对终身学习的理念、态度、方式、途径等产生极大的影响. 高校的教学制度与中小学不同,学生无固定教室进行日常学习. 为了能促进学生的全面发展,设立兼职班主任而实现以班级为基本单元的管理和教育是目前国内高校普遍采用的方法,这对于提高教育教学质量具有重要意义[7]. 高校班主任的工作内容主要定位在对班级学生学习的指导,对学生心理健康的教育和引导学生明确包括时间、目标、消费和社会交往等的自我管理等方面[8]. 若要该制度能有显著效果,还需要回到“以人为本”的原则上,即充分了解学生各方面的情况.

生物科学是以培养能开展生物学基础研究及教学人才为目标的学科. 中学阶段,学生对生物学就有一定的了解,但真正开始生物学的系统学习,则是在成为高校生物科学专业的学生之后. 本文以西南大学生命科学学院生物科学专业师范与非师范的大一学生为对象,通过问卷调查,比较分析两类学生对专业的认识以及他们的学习能力、学习动力来源和学习方式等,以期在教育现代化的新形势下,帮助教师了解学生的实际学习情况,清楚学生的个人能力及兴趣,有利于教师在教学方式方法和班主任工作方案和对策等方面加以改进,促进学院对专业课程设置、管理的合理优化,进而增强学生的学习兴趣和积极性,提高人才培养质量.

全文HTML

-

本次调查的对象为西南大学某届大一(下)临近期末的生物科学专业师范及非师范所有学生,其中师范生包括公费和普通师范生(表 1). 调查问卷的内容包括:①影响学生高考时专业选择的因素(Q1~Q3);②对专业的认识与评价(Q4~Q7);③大一期间的学习状态(Q8~Q15). 发出问卷195份,其中师范生90份,非师范生105份;共收回有效问卷179份,其中师范生86份,非师范生93份.

调查数据经整理后,运用Graphpad Prism软件的χ2检验进行统计分析,以p<0.05为差异有统计学意义.

-

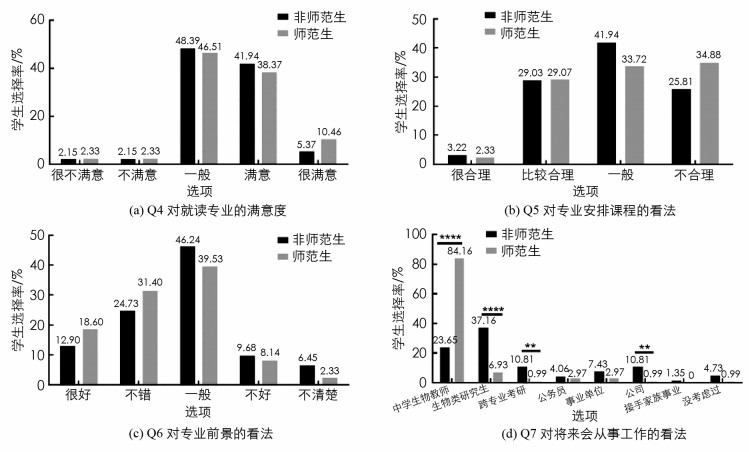

大部分学生目前所学的专业都是高考的第一志愿,师范生为62.79%,非师范生为58.06%. 对于填报志愿专业的选择,非师范生基于自己兴趣所占比例(51.00%)显著高于师范生的37.61%(p<0.05),师范生受就业因素和亲朋好友建议的影响也较大,均为22.94%,其中为了方便就业的选择比例显著高于非师范生(p<0.001),而非师范生受就业因素的影响比例最低,仅为4.00%. 生物在高中学科分类体系中属于理科,整体上,大多数学生的历史、地理、政治表现不够理想,而生物和外语则是他们在高中时的优势学科,师范生与非师范生略有差异. 师范生在高中时期表现最好的一门学科为外语,所选比例达到26.09%,其次是生物,为22.46%;而非师范生所选比例最高的学科为生物,达到25.81%,其次为外语(16.13%),显著低于师范生(p<0.05),见图 1. 师范生和非师范生的高考英语分数差异无统计学意义,占高考总分的比例分别为22.11%和21.59%. 由此可见,虽然生物科学专业的学生外语水平都不差,但师范生的外语水平稍好. 另外,非师范生选择数学、物理、化学这3门学科的比例均比师范生略高,师范生和非师范生高考成绩中,理综分数占总分的比例分别为38.71%和39.28%,这些与问卷调查中大一学生的自我评价相一致.

-

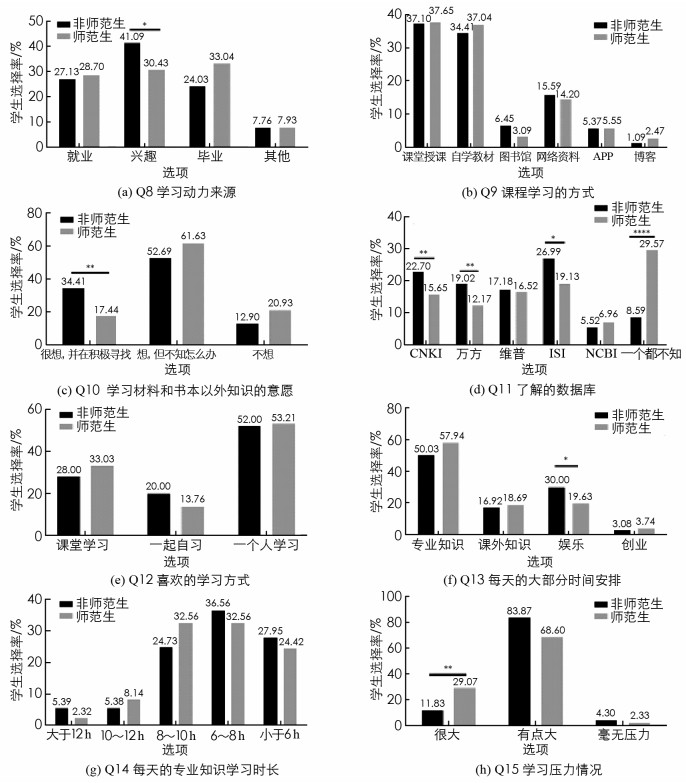

进入大学后,大部分学生对目前所学的专业满意程度不高,师范生和非师范生的满意度分别为48.83%和47.31%,差异无统计学意义(p>0.05),如图 2. 他们对于目前课程安排的满意度更低,认为很合理的仅分别为2.33%和3.22%,认为比较合理的也仅有29.07%和29.03%;师范生选择不合理的比例(34.88%)高于非师范生(25.81%). 在就业前景方面,师范生的积极乐观度高于非师范生,但大部分学生都认为一般,仅有12.90%的非师范生和18.60%的师范生认为就业前景很好. 84.16%的师范生就业意愿为中学生物教师,极显著高于非师范生(p<0.0001),其次是考取生物类研究生(6.93%);而非师范生的就业意愿更多向,37.16%选择考取生物类的研究生,其次是中学生物教师,为23.65%,跨专业考研以及到公司工作的选择率均达到10.81%;无论是本专业还是跨专业考研,非师范生的选择比例均极显著高于师范生(p<0.01). 师范生从未考虑过就业问题的比例(0.99%)小于非师范生(4.73%).

-

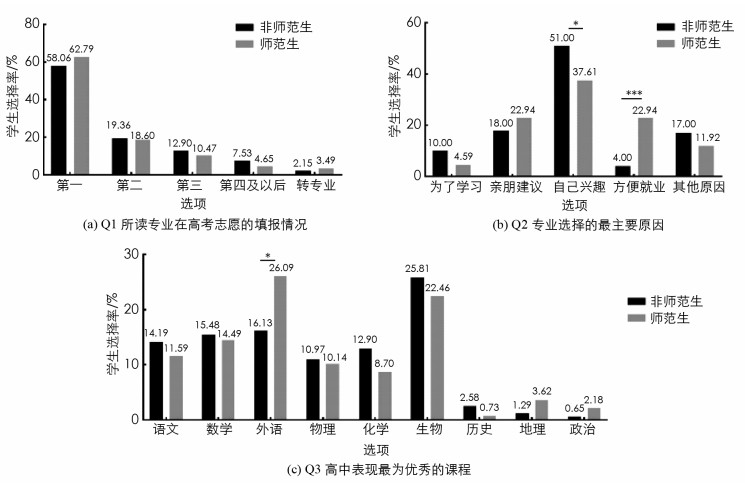

根据Q8~Q15的问卷调查,形成了图 3所示结果. 进入大学后,非师范生选择以兴趣为学习动力的比例为41.09%显著高于师范生的30.43%(p<0.05);师范生和非师范生以毕业为学习动力的比例分别为33.04%和24.03%;两类学生以就业和其他原因为学习动力的选择比例相当,但选择以就业和毕业为动力的比例之和则是师范生显著高于非师范生(p<0.05). 两类新生均主要以教师课堂授课和课下自学教材作为学习的主要方式和途径,选择比例均在70%以上;非师范生通过图书馆和网络资料学习的比例(22.04%)高于师范生(17.29%),这与他们是否有学习教材以外知识意愿的调查结果相吻合:非师范生选择“很想,并在积极寻找”的比例为34.41%,极显著高于师范生的17.44%(p<0.01);非师范生选择“不想”的比例为12.90%,也低于师范生的20.93%. 这种意愿也表现在非师范生对专业数据库的了解更多,而对CNKI(知网),万方,维普,Web of science (ISI),NCBI这几个常用的数据库一个都不了解的比例只有8.59%,极显著小于师范生的29.57%(p<0.0001);同时选择了解CNKI,万方,ISI数据库的比例也为非师范生显著高于师范生. 并且非师范生对已知数据库的选择比(每人选择的单项数)达到1.75,即每位学生了解1.75个数据库,而师范生的选择比为1.34. 在学习的方式上,两类大一学生都更喜欢一个人独自学习,选择率都大于50%,高于课堂学习的比例. 在时间的安排上,虽然绝大部分新生的时间都是在进行专业知识的学习,但非师范生选择用于娱乐的时间比例(30.00%)显著高于师范生的19.63%(p<0.05). 相应地,师范生每天用于学习专业知识的时长大于8 h的有43.02%,也高于非师范生的35.50%,但每天的学习时间大于12 h的非师范生有5.38%,高于师范生的2.32%. 在学习压力上,师范生选择压力很大的比例为29.07%,显著高于非师范生的11.83%(p<0.01).

2.1. 生物科学专业师范与非师范大一学生的专业选择因素比较

2.2. 生物科学专业师范与非师范大一学生对专业认识与评价的比较

2.3. 生物科学专业师范与非师范大一学生的学习比较

-

培养创新型人才、增强学生的创新能力是目前高校在制定培养方案和教学大纲的出发点[9-10]. 批判性思维是创新的前提,是培养高素质拔尖创新人才的关键[11],也是理工科大学生创新得以实现的驱动力[12]. 学习兴趣是大学生学习的原动力,也对创新学习与创新人才成长极为重要[13]. 批判性思维与多种因素有关,其中之一为学习兴趣强弱,如在某一领域学习兴趣强的学生,其批判性思维水平也更高[14]. 因此培养学生的创新能力,则优先要培养学生的学习兴趣,以提高学生的学习兴趣为出发点而进行的教育教学改革,才能让学生的学习有实质性的改变.

-

综合高中阶段的学业状况、高考选择专业的影响因素以及被录取的志愿,可推测在进入大学前,该校大部分生物科学新生对生物是具有良好的学习兴趣的,并且外语水平较好,对于逻辑思维要求较高的理科类学科的学习能力较强,因此具有较大的培养潜能. 学生的思维方式与所学学科有关,理科类学生的批判性思维也强于护理、教育等专业[15]. 由此推断,高中时期学生各科的表现差异也会体现在进入大学后的思维方式上. 已有的研究表明,高考成绩与大一新生的理科性质如高等数学、普通化学的期末成绩直接相关,而与文科性质如大学英语、思想道德与法律基础等课程不相关[16]. 因此,理综成绩略优的非师范生在逻辑、推理、批判性思维等方面可能略强于师范生.

-

学习兴趣可分为由学习过程本身引起的“直接兴趣”和着眼于学习结果而引发的“间接兴趣”,前者是学习的原动力,而后者是保持学习毅力和恒心的条件,两种兴趣都会受到环境条件的影响[17],这两种兴趣对于学生,可分别理解为“想学或喜欢学”和“要学或不得不学”.

从专业选择、高中和进入大学后的学习等方面结果显示:师范生毕业促进的学习动力相对于非师范生较大. 师范生由于其特定的属性,人才培养方向明确,学生的就业和今后的职业发展方向也很明朗,职业使命感也浓[18]. 进入大学后,这类学生会朝着这一目标进行相关的学习和训练,因此“间接兴趣”很浓. 这种目的性较强的学习,会让他们努力去学习并记住某些知识点,训练某种容易外现化的技术技能,但这种学习方式极有可能会忽略掉知识本身的乐趣而缺乏学习的“直接兴趣”,因此他们表现出对课程以外的生物学相关知识的学习意愿较弱,对可以拓展知识的数据库了解少等现象,容易导致学生缺乏对知识的深度思考,并进一步引发逻辑不严密、缺乏知识的整合和综合运用能力等问题. 教师在学生的学习中具有引导作用,教师知识面的广度,理论与实践的整合能力可促进学生的主动学习[19]. 如果授课教师缺乏对该门课程的直接兴趣,那么他所教授的学生也难以对这门课程产生浓厚兴趣. 因此对于师范生的教育,应在现有的基础上,一方面要加强师范生的技能培训,另一方面还应在理论课的教学过程中,从培养“直接兴趣”出发,加强对逻辑思维、知识整合能力的引导和训练. 如删减教学内容中部分繁琐知识点的讲授,从系统性、完整性和比较性入手,引导学生思考和分析;增加经典生物学研究案例在发现、假设、实验、分析、推理上的探讨等.

-

结合非师范生的专业选择因素、自我评价等结果,虽然他们就业的不确定性更高,但他们对所学专业选择“满意”的比例却更高,说明非师范生学习的“直接兴趣”是比较浓的,有更多的学生是真正喜欢生物科学的. 基于此,他们有更强的拓展自己知识面去寻找更多的学习途径和方式的意愿,体现在对教材以外知识的渴求度高和对专业相关数据库的了解较多等方面. 研究表明,他们在大一期间的时间安排上,用于娱乐的时间更多,部分学生已经出现了较强的惰性,也有少部分学生表现出极度的刻苦,每天用于学习的时间大于12 h,说明两极分化的现象在大一已经出现. 大学生的学习倦怠,其成因可能有3个方面:①个人的世界观、人生观、价值观偏差;人生规划不明确、理想信念缺失;缺少专业兴趣,主体性弱化. ②学校课程设置不合理,部分教师教学态度不端正,教学方法和考核评价体系较为陈旧. ③社会方面:错误思想的消极影响,家庭良好教育与引导的缺失,就业环境对大学生思想状况的冲击[20]. 学习的惰性与学习动机负相关,制约大学生形成积极学习动机的因素有:学习目标不明确、学校管理方式欠妥、学校条件限制、课堂教学方式死板、专业与课程设置不够合理等[21]. 关于学习惰性和动机这些因素均可划归到主观和客观因素两方面,一般情况下,若主观上学习动力强,客观上的困难是容易克服的. 在本次调查中,非师范生对专业设置和课程设置的满意度比师范生高,说明在客观上存在影响学习的因素不大,主要问题则是主观上目标不明确等影响因素. 虽然非师范生选择学习压力很大的比例显著小于师范生,但实际上,目标不明确、就业方向不确定等因素成为一种隐形的学习压力. 在与“直接兴趣”共存时,一部分学生明白他们需要扩展自己的知识来提升自身的能力,形成强烈的“间接兴趣”,因此学习态度积极并非常刻苦,成为优秀学生;而另外一部分学生,可能本身的自控能力相对较弱,加上规划不明、目标不清,在茫然中形成了学习惰性,失去了“间接兴趣”,并慢慢影响到自己的“直接兴趣”,成为学习困难生,专业内部的两极分化也由此形成. 因此,要想提升培养非师范生的总体质量,就应该在大一新生时期,采取一些同时有利于维持“直接兴趣”和提高“间接兴趣”的措施,如在非师范生中建立除辅导员和班主任以外的学业导师制度,通过辅导员、班主任、学业导师共同努力,充分了解学生的思想动态,引导学生尽早树立自己的远大理想,从而明确建立适合自己的学习目标.

另外,接近50%的非师范生在大一时就决定去考研,对这部分学生在培养上,不仅要求他们要具备坚实的基础和专业知识外,更要具备创新思维和能力以及必要的基本素质,如对待数据的严谨性、求实性和批判性等. 另外,强烈的好奇心、丰富的想象力以及透彻的观察力也是促进重大发现的前提条件. 从非师范生中筛选出真正适合科研工作的学生并进行有力的培养,提高他们的科研素养和技能,将有助于推动生物科学技术的发展. 因此,在非师范生中建立学业导师制,让学生在导师的团队中学习,不仅学院多了一个渠道了解学生,同时学生也增加了对当今科学研究的了解维度,在实验室的氛围中,通过潜移默化而打下科学研究的基础和素养.

-

在学习的方式选择上,师范生和非师范生选择课堂学习的比例均在30%左右,50%以上都选择了个人自学,这提示大学课堂学习的效果并不能让学生很满意. 以我国9所高等师范院校生物科学专业的大四学生的问卷调查研究表明,毕业年级学生上课的动机主要是课程内容是否满足兴趣以及是否有用,另外授课教师的个人魅力和教学艺术也是重要的影响因素[22]. 增强学生的学习兴趣,也有助于提升混合式教学的学习成果[23]. 因此,高校及任课教师需要采取一些能提升课堂学习效果的手段,如将专业知识与生活实用性和趣味性有效结合,以及充分利用信息化平台,通过多元的教学手段来促进学生学习的积极性进而激发他们的学习兴趣和课堂的参与度.

3.1. 西南大学生物科学师范生与非师范生都具有较强的学习兴趣,具有较大的培养潜能

3.2. 生物科学师范生的“间接兴趣”较浓,可从培养“直接兴趣”出发,加大逻辑思维、知识整合能力的引导和训练

3.3. 非师范生内部容易出现两极分化,可采取能同时有利于维持“直接兴趣”和提高“间接兴趣”的一些措施

3.4. 在调整教学内容的基础上,调整教学方式,促进学生的学习兴趣

-

人才的培养离不开教育,而教育终究要回归到人,实施以人为本的差异化教育. 高校生物科学专业的师范生和非师范生对专业的认识与评价不同,在学习兴趣、学习状态等方面也有较大差异,两类学生在学习中所存在的问题也不尽相同. 因此,对于师范院校生物科学专业的师范生与非师范生,应根据他们的差异,开展不同的教育教学改革. 师范生在注重专业知识、教育教学技能的同时,要加强他们发现、分析和解决问题能力的培养;而非师范生内部的差异大,在充分尊重差异的前提下,应建立合理的机制,充分了解学生的思想动态,引导学生尽早树立远大的理想,从而明确建立适合自己的学习目标.

下载:

下载: