-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)第五次评估报告指出,过去130年全球升温0.85 ℃[1]. 全球气候变暖已改变各地气候场,影响了大气运行规律,使各地蒸发量和降水量时空分布发生了显著改变[2-3],造成旱涝灾害频次与强度增加[4]、荒漠化趋势增强[5]、生物多样性下降[6]、区域粮食危机加剧[7]等不利影响,并且随着气候变化的持续推进,未来时期全球温度将继续升高[1]. 因而在不同区域开展未来时期温度变化规律研究非常重要. 中国地区地域辽阔,地形复杂多变,温度变化对地形依赖性较高[2],使得温度具有很强的空间异质性,因此很有必要在小地理尺度上开展中国地区温度变化研究.

目前温度变化研究多采用气象站点数据与大尺度网格数据. 气象站点数据多用于历史时期温度变化研究,如Wang[8]基于青藏高原东南部14个气象站1961-2012年的月平均气温资料,采用Mann-Kendall趋势检验法,研究了青藏高原东南部地区平均气温季节和年趋势的时空变化;刘凯等[9]基于699个气象站数据,采用Mann-Kendall趋势检验法、小波分析、极端气温指数方法分析了中国1951-2018年逐日温度变化规律. 这些研究以较少气象站点表征整个研究区的气候,忽略了温度在小地理尺度上的变化特征. 而大尺度网格数据多来自于大气环流模式(General Circulation Model,GCM)的输出,且常用于未来气候变化研究,如Ouyang等[10]基于>100 km分辨率的9组GCMs数据,评估了中国中高纬度地区多种气候情景下地表温度的变化趋势;Ma等[11]基于>100 km分辨率的4组GCMs数据,探讨了不同排放情景下湘江流域温度与降水的变化趋势. GCM数据广泛用于未来时期气候研究,但其空间分辨率较低,无法刻画地形地貌对区域气候的影响[12],且已有研究多采用IPCC第五次报告中的典型浓度路径(Representative Concentration Pathways,RCP)情景[13],而未采用IPCC第六次报告中的共享社会经济路径(Shared Socioeconomic Pathways,SSPs)情景. 这些因素限制了在小地理尺度上对未来时期中国地区温度变化规律探讨的准确性.

近几年一些研究尝试采用空间降尺度方案建立长时间序列高空间分辨率气候数据集,并开展小地理尺度区域气候变化研究. 如Peng等[14]利用空间降尺度方法对英国东英格利亚大学气候研究所(Climatic Research Unit,CRU)发布的气候数据进行降尺度生成了中国1 km分辨率气候数据集,分析了历史时期中国气候变化规律;赵芳芳等[15]对黄河源区的日降水量、日最高和最低气温进行了空间降尺度处理,并分析了该区未来气候变化特征. 可见,采用空间降尺度数据探讨小地理尺度上详细的气候变化规律已成为一种可行方案.

基于上述,本研究拟基于长时间序列空间降尺度的气候数据集,利用分段线性回归方法、趋势分析法,探讨研究2001-2020年与2021-2100年中国地区年均温的时空格局、突变年份以及变化趋势特征,以期为我国应对气候变暖带来的负面影响提供科学依据.

全文HTML

-

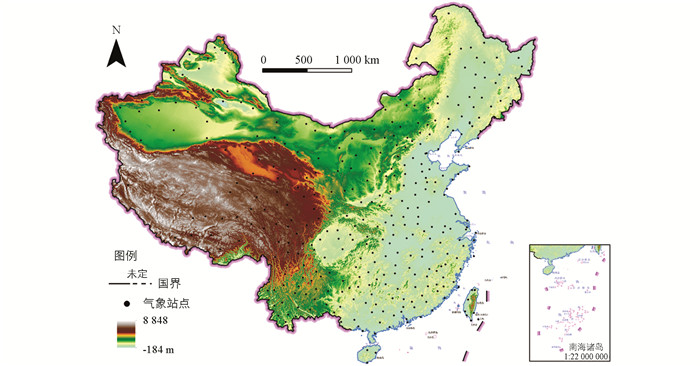

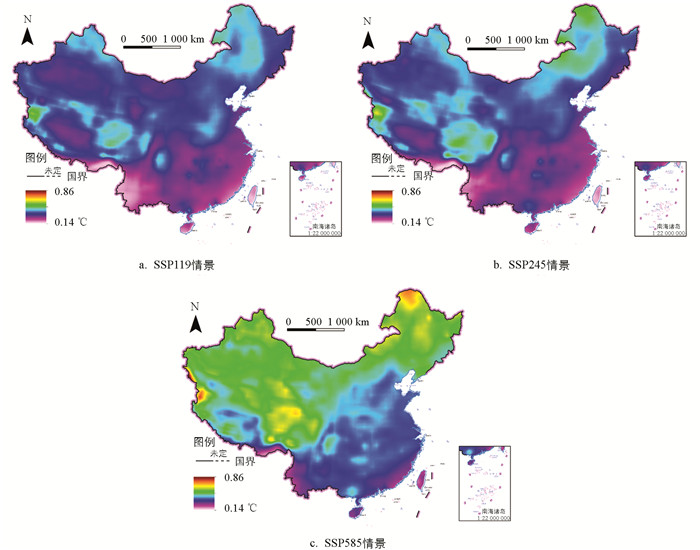

中国地区逐月温度数据来自于国家地球系统科学数据中心(http://www.geodata.cn),空间分辨率为0.008 333 3°(约1 km),时间为2001年1月-2100年12月. 2001-2020年与2021-2100年数据分别基于CRU发布的全球55 km气候数据集和IPCC耦合模式比较计划第六阶段(CMIP6)发布的全球>100 km气候数据集,利用空间降尺度方法生成,相应的空间降尺度方法已在Peng等[14]研究中描述. 2021-2100年数据采用IPCC最新发布的3组SSP情景,其中SSP119属于低强迫情景,到2100年辐射强迫稳定在1.9 W/m2左右,该情景可为全球增暖1.5 ℃研究提供模式数据;SSP245属于中等强迫情景,代表了中等社会脆弱性与中等辐射强迫的组合,到2100年辐射强迫稳定在4.5 W/m2左右;SSP585属于高强迫情景,到2100年辐射强迫稳定在8.5 W/m2左右,且每个情景下包含3个GCMs(EC-Earth3,GFDL-ESM4,MRI-ESM2-0)的温度数据. 本研究将对未来时期每组情景下的3个GCMs的降尺度温度数据进行平均,以此作为基础分析数据. 各情景下3个GCMs多年均温的标准误在图 1给出.

中国361个气象站点2001-2020年年平均温度数据作为评价数据(图 2),对基于CRU降尺度数据的年均温时空格局、突变年份及变化趋势结果进行验证、评价,气象观测数据来源于国家科学气象数据中心(http://data.cma.cn).

-

本研究使用分段线性回归方法检测年均温的突变年份. 分段回归模型[16]是“折线”模型,其中两条线在未知点连接,称为“断点”,表示年份. 该方法首先将年均温分成两个时间段,然后在每个栅格上通过遍历所有年份,分两段对年份前后温度数据进行线性拟合,不同年份前后线性拟合获得的残差之和不同,以两组拟合残差之和最小为判断依据,识别突变年份并采用t检验判断突变是否有统计学意义[17],同时预定有统计学意义年份前后最短时段大于2 a,p值是t检验的显著性值,表征分段函数的总体拟合效果. 当两段拟合都有统计学意义时突变检测有意义,即t检验的显著性值p都小于0.05时,拒绝原假设,认为在该年份发生显著性突变. 分段回归模型可以检测出转折最明显的点,确定最有意义的突变年份. 其公式如下[18]:

式中:T为年均温;year为年份;α为年均温时间序列的转折年份;a0,b0,a1,b1为回归系数;ε0,ε1为拟合残差. 通过检测研究区每个栅格上年均温的突变年份及其显著性(即是否有统计学意义),可分析不同区域上年均温突变的差异性.

-

本研究采用Mann-Kendall趋势检验法和泰尔-森估算法(Sen's斜率估计法)逐网格计算2001-2020年和2021-2100年温度的变化趋势显著性及量值,并根据温度突变年份分别将2001-2020年和2021-2100年划分为突变前和突变后两个时期计算温度的变化趋势显著性及量值. Mann-Kendall趋势检验法[19-20]是用来评估气候、水文等要素时间序列趋势的非参数检验方法,采用统计量Z检验时间序列变化趋势的显著性,本研究以统计量Z通过95%的置信水平(即|Z|>1.96)为趋势有统计学意义,Z>1.96表示显著增加,Z<-1.96表示显著减少. Sen's斜率估计法[21]是一种非参数趋势斜率计算方法,不受序列奇异值的影响,可以计算出序列趋势的变化量值.

-

本研究使用皮尔逊相关系数(r),在单个气象站点上评估观测数据与CRU降尺度数据的相关性,以此验证年均温的时空格局. 计算公式如下:

式中:Cov(O,P)为观测数据与降尺度数据的协方差;SDO与SDP分别为观测数据与降尺度数据的方差.

对361个气象站点的年均温取平均值,计算2001-2020年基于气象站点数据的温度转折年份和趋势,以此评价降尺度数据的总体结果.

1.1. 数据收集

1.2. 突变检测

1.3. 趋势分析

1.4. 降尺度数据评估

-

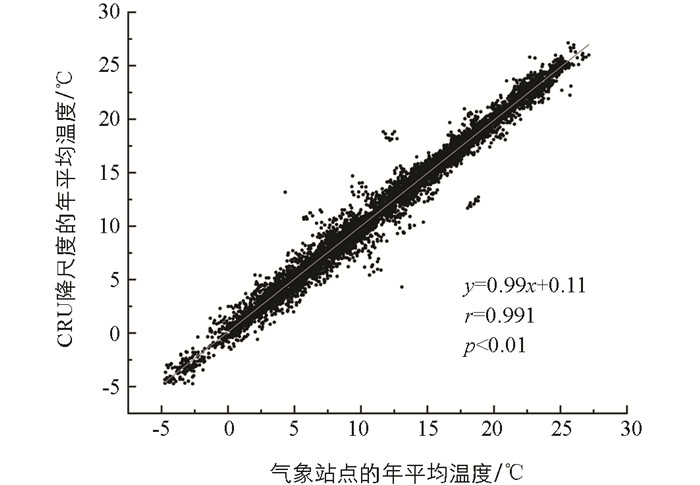

2001-2020年361个气象站点年均温与CRU降尺度数据的回归分析表明,降尺度数据与观测值具有较好的线性关系,相关系数为0.991(图 3),即CRU降尺度数据可以较好地表征中国年均温的时空格局. 降尺度数据的年均温趋势及突变年份与基于气象站观测数据结果的对比表明,观测数据的总体、突变前后的趋势分别为0.324,0.322,0.918 ℃/10 a,降尺度数据结果与其接近,分别为0.273,0.280,0.863 ℃/10 a,且两者的温度突变年份均为2009年(图 4),即降尺度数据可以较为准确地表征中国年均温的变化特征.

-

整个中国地区的年均温(图 5)在2001-2020年呈现“上升—下降—上升”式的波动;在2021-2100年,SSP119情景下呈现先升高后降低的波动且在2055年达到最大值,SSP245与SSP585情景下均呈现持续上升趋势. 相比于2001-2020年,整个中国地区年均温在SSP119情景下最大增加1.36 ℃,而在SSP245与SSP585情景下最大可增加2.72 ℃和5.80 ℃.

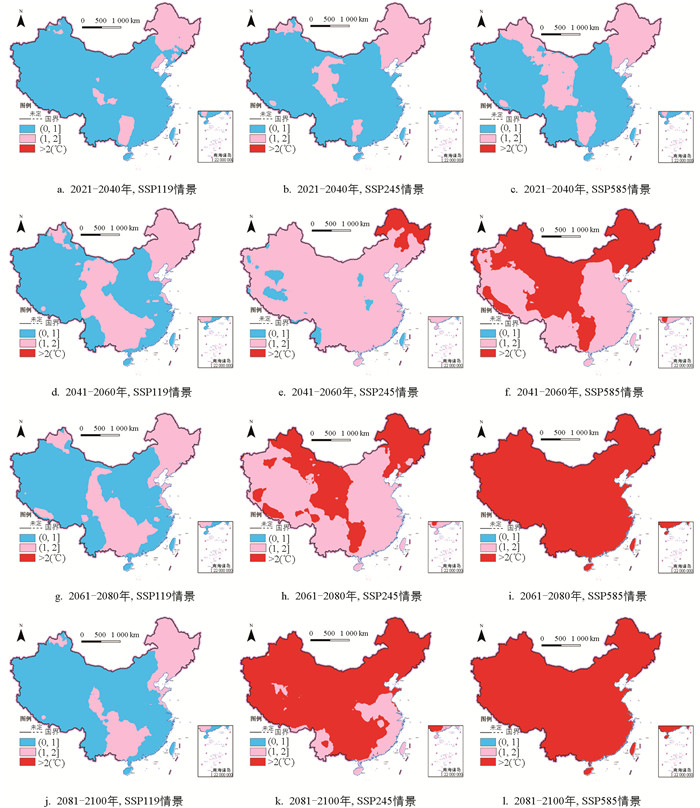

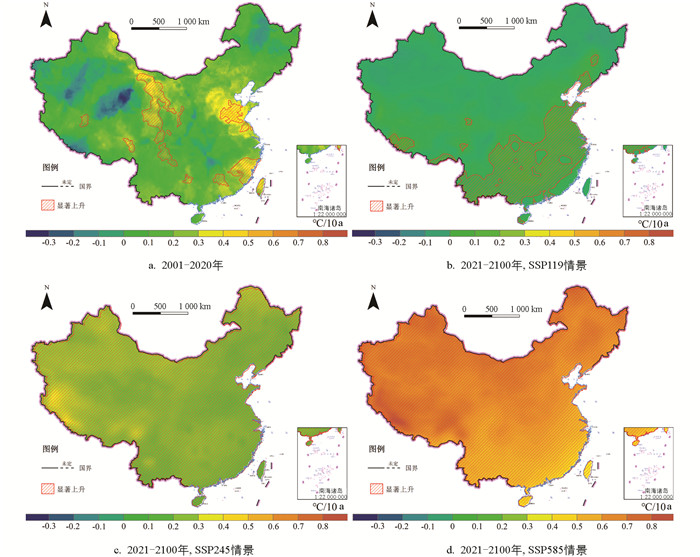

相比于现阶段,各气候情景下未来不同时期温度在地理空间上均呈现上升趋势,且具有很强的空间异质性(表 2和图 6). SSP119情景下,4个时段(2021-2040,2041-2060,2061-2080,2081-2100年)中国东北部、中部以及西北部年均温增幅为(1,2] ℃,其他地区增温≤1 ℃;其中2041-2060年增温(1,2] ℃的面积最大,占中国地区面积比例为41.2%;随着时间推移,东北部增温面积扩大至山东半岛附近,中部增温面积先变大后减少. SSP245情景下,每个时段中国东北部、中部、西北部以及西藏南部增温相比其他区域更为突出,2081-2100年中国大部分地区增温>2 ℃,面积占比为86.9%. SSP585情景下,2021-2040年增温(1,2] ℃的区域与其他情景类似,但面积有所增大;2041-2060年中国增温2 ℃以上地区的面积占比为56.0%,其他区域增温(1,2] ℃;2061-2080年与2081-2100年整个中国增温均在2 ℃以上.

-

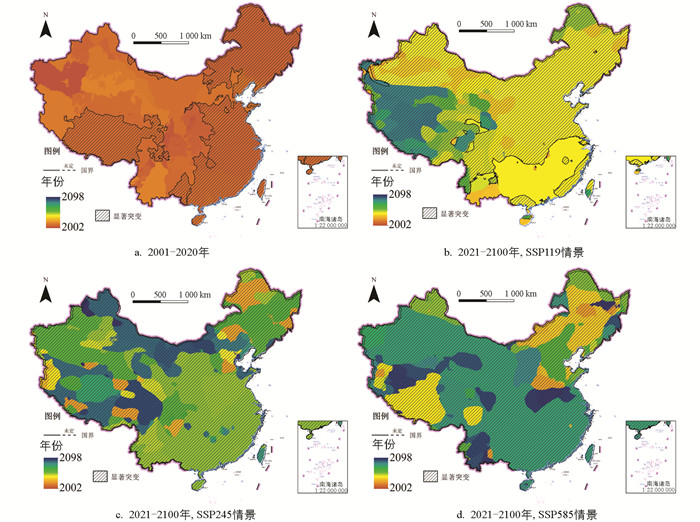

在2001-2020年,年均温发生显著突变的区域主要集中在中国东北部、西南部和东南部(图 7a),面积占比为48.6%,其中发生显著突变的最小、最大年份分别是2005年和2015年,大部分显著突变年份在2010年前后(表 3). 具体而言,东北部主要在2008年发生显著突变,东南部主要在2009年发生显著突变,西藏东部主要在2010年发生显著突变,辽宁南部、山东半岛以及海南东北部在2013年发生显著突变.

在2021-2100年,SSP119情景下年均温发生显著突变的区域主要集中在除南部部分地区以外的中国大部分区域(图 7b),面积占比为85.9%(表 3),最小与最大年份分别为2025年和2088年. 不同地区年均温发生显著突变的年份各不相同,如北部大部分区域在2041年,中部地区在2032-2081年,新疆中部在2032年和2039年,西藏西部和新疆南部在2084年,台湾省北部与南部分别在2037年和2071年. SSP245情景下年均温在中国大部分区域都会发生显著突变(图 7c),面积占比为92.0%,最小与最大年份分别为2025年和2095年,其中中南部在2048年,西部在2058年,东北部在2025-2092年,中西部在2023-2092年,台湾省中南部在2077年. SSP585情景下年均温在中国大部分区域都会发生显著突变(图 7d),面积占比为95.5%,最小与最大年份分别为2025年和2095年,大部分区域显著突变发生在2075年,包括南部、中部、西部区域,而东北部复杂多变年份在2025-2095年,西藏中部在2035年,云南大部地区在2090年左右.

-

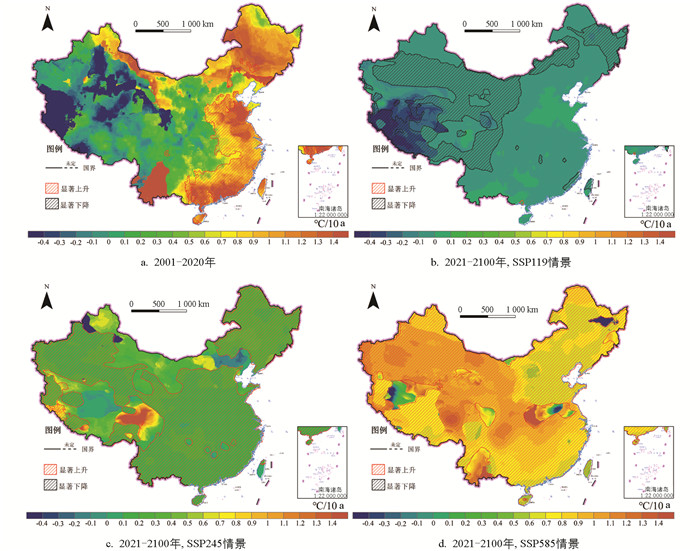

在2001-2020年,年均温呈显著上升的区域零星分布在中国中部、南部以及西藏地区(图 8a),面积占比为6.5 %,上升速率为0.02~0.50 ℃/10 a,均值为0.32 ℃/10 a,空间变异系数为20.9%. 在2021-2100年,SSP119情景下年均温呈显著上升的区域分布在中国南部地区(图 8b),面积占比为21.26%,而在SSP245和SSP585情景下年均温在整个中国区域均显著上升(图 8c,8d),其上升速率依次为0.02~0.08,0.17~0.38,0.39~0.86 ℃/10 a,均值依次为0.04,0.26,0.64 ℃/10 a,空间变异系数依次为20.5%,10.9%,9.8%.

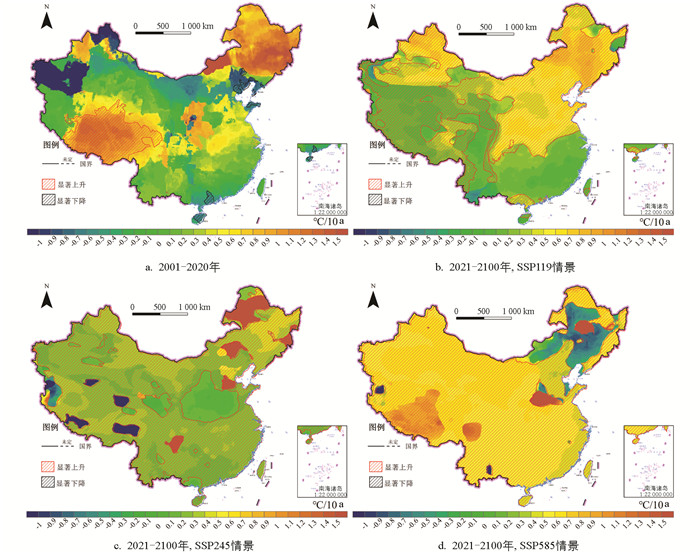

在2001-2020年年均温发生显著突变之前时期,年均温呈显著上升的区域集中在西藏中东部、青海南部、四川西北部地区(图 9a中红框区域),面积占比为9.7%,上升速率为0.41~1.71 ℃/10 a,均值为1.08 ℃/10 a,空间变异系数为16.9%;呈显著下降的区域零星分布于渤海湾附近以及广东省与海南省部分地区(图 9a中黑框区域),面积占比为0.9%,下降速率为0.05~0.92 ℃/10 a,均值为0.68 ℃/10 a,空间变异系数为13.2%. 在2021-2100年年均温发生显著突变之前时期,SSP119情景下年均温呈显著上升的区域分布在中国北部和西部地区(图 9b中红框区域),面积占比为70.9%,上升速率为0.03~1.74 ℃/10 a,均值为0.44 ℃/10 a,空间变异系数为53.2%,且未检测到显著下降区域;SSP245情景下年均温呈显著上升的区域分布在除河南、山东西部之外的区域(图 9c中红框区域),面积占比为80.4%,上升速率为0.10~2.58 ℃/10 a,均值为0.29 ℃/10 a,空间变异系数为59.4%,而年均温呈显著下降的区域分布在西藏西部(图 9c中黑框区域),面积占比为0.05%,下降速率为0.39~1.49 ℃/10 a,均值为0.57 ℃/10 a,空间变异系数为35.1%;SSP585情景下年均温呈显著上升的区域分布在除中国东北部部分地区之外的区域(图 9d中红框区域),面积占比为87.4%,上升速率为0.31~2.06 ℃/10 a,均值为0.61 ℃/10 a,空间变异系数为22.8%,而年均温呈显著下降的区域分布在中国东北部的零星地区(图 9d中黑框区域),面积占比为0.35%,下降速率为0.29~0.94 ℃/10 a,均值为0.54 ℃/10 a,空间变异系数为37.0%.

在2001-2020年年均温发生显著突变之后时期,年均温呈显著上升的区域集中在中国东部与东北部地区(图 10a中红框区域),面积占比为15.4%,上升速率为0.03~1.81 ℃/10 a,均值为1.08 ℃/10 a,空间变异系数为24.8%;呈显著下降的区域分布在西藏南部极小部分地区(图 10a中黑框区域),面积占比为0.02%,下降速率为0.52~0.75 ℃/10 a,均值为0.67 ℃/10 a,空间变异系数为6.0%. 在2021-2100年年均温发生显著突变之后时期,SSP119情景下年均温呈显著上升的区域分布在广西省极小部分地区(图 10b中红框区域),面积占比为0.04%,上升速率为0.04~0.07 ℃/10 a,均值为0.06 ℃/10 a,空间变异系数为12.5%,呈显著下降的区域分布在中国东北部和西部地区(图 10b中黑框区域),面积占比为62.2%,下降速率为0.02~0.62 ℃/10 a,均值为0.11 ℃/10 a,空间变异系数为109.1%;SSP245情景下年均温呈显著上升的区域分布在除中国北部和西南部之外的区域(图 10c中红框区域),面积占比为71.9%,上升速率为0.09~1.50 ℃/10 a,均值为0.21 ℃/10 a,空间变异系数为37.0%,且未检测到显著下降区域;SSP585情景下年均温呈显著上升的区域分布在除西部和东部零星地区之外的区域(图 10d中红框区域),面积占比为90.0%,上升速率为0.34~1.49 ℃/10 a,均值为0.87 ℃/10 a,空间变异系数为2.0%,且未检测到显著下降区域.

2.1. 2001-2020年年均温时空格局、突变年份及趋势结果评估

2.2. 当前与未来时期温度时空格局

2.3. 未来时期温度突变年份空间格局

2.4. 当前与未来时期温度变化趋势

-

张学珍等[22]研究表明,在RCP4.5和RCP8.5两种排放情景下21世纪期间中国各区温度均呈上升趋势,温度上升过程和升高幅度随排放情景和地区而异,RCP8.5情景下的升温速率高于RCP4.5情景,北方地区升温速率高于南方地区. 本研究结果的21世纪气温时空变化趋势与张学珍等[22]研究相似,SSP585情景下年均温变化幅度大于SSP245,北方地区的升温大于南方. 但是,SSP119情景下的气温变化趋势与其他两种模式具有明显的差异,全国年均温距平最大值出现在2055年,之后年均温有下降趋势,并且在突变后的温度趋势分析中中国西部和东北部大部分区域年均温呈现显著下降的趋势. 与前人的研究结果相似[23-24],不同SSP情景之间温度格局和趋势均表现出明显差异,这是由于气候情景是影响未来温度变化的主要因素[25],气候情景是发展路径和气候强迫的矩形组合,不同的发展路径所产生的人为排放及土地利用变化使得未来不同情景下温度变化具有明显差异. 3种气候情景下,中国气温变化特征与全球气温变化特征相似,表明中国气温变化对全球气候变暖具有积极响应. 气侯变化中存在突变现象并且是非线性的变化,而Mann-Kendall趋势检验法是无分布、非参数的统计检验方法,其对气候数据的分析具有不可代替的优势[19]. 如Duan等[25]利用Mann-Kendall趋势检验法发现SSP245和SSP585情景下2050-2100年整个中国年均温均显著增加,且西北地区温度上升幅度较大,但其数据分辨率较低(>50 km),无法准确反映未来时期温度显著变化的区域与面积. 本研究将分段线性回归和Mann-Kendall趋势检验法相结合,基于1 km分辨率的气候数据集,逐个栅格研究未来气温变化,可以明确发生显著性突变的年份以及区域,并且可以检验突变年份前后的气温时空变化趋势,这可为应对气候变暖带来的不利影响提供丰富的论据支撑.

目前,区域尺度上的未来气候变化及趋势研究中通常存在一定的不确定性,而这种不确定性通常来自于所用的气候模式、气候模式的初始条件、排放情景以及降尺度技术[26-27]. 本研究使用CMIP6发布的最新气候模式,其中包括不同社会经济模式驱动的新排放情景(即SSP情景). 而张艳武等[28]研究了3种RCPs下未来时期气温相对于1980-2005年平均气温升高的时空格局,其未来时期气温整体变化与本研究基本相同,但增温预计结果比本研究结果略高,这可能是所选气候平均值以及气候情景的差别引起的. 另外,张艳武等[28]的研究表明,不同模式的温度在青藏高原、新疆西部地区差异较大,部分模式在高原边缘地区具有显著的高偏差,并指出这与模式空间分辨率较低有关,而高空间分辨率模式下不存在这种高偏差. 本研究采用了1 km降尺度的温度数据集,该数据集采用高分辨率的参考数据集,引入了地形信息,能较好地反映地形起伏变化较大地区的气候特征[29]. 同时,由于单个GCM的预测数据可能存在较高的不确定性,而多模式预测结果的集合平均值能够为未来变化提供更可信的预测依据和最为保守的风险预警[30],因而本研究采用3个气候模式数据的均值进行研究,这降低了不同模式和不同干扰设定对区域气候预测的不确定性.

-

本研究基于2001-2100年1 km温度数据集,采用分段线性回归方法、Mann-Kendall趋势检验法和Sen's斜率估计法,分析了中国2001-2020年和2021-2100年温度时空格局、突变年份及其趋势变化特征,得到如下结论:

相比2001-2020年,2021-2100年中国年均温呈现上升特征,SSP585情景下年均温增幅最大,而SSP119情景下年均温增幅最小;SSP245和SSP585情景下年均温增幅均随时间推移而升高,SSP119情景下年均温表现出先升高后降低的趋势;中国东北部、中部以及西北部年均温增幅比其他区域更为明显.

2001-2020年年均温在2010年左右发生显著突变,其区域集中在中国东北部、西南部和东南部(面积占比为48.6%);2021-2100年,SSP119情景下年均温在2040年左右发生显著突变,其分布在除中国南部部分地区外的区域(面积占比为85.9%),而在SSP245和SSP585情景下,显著转折发生在2050年和2075年前后.

2001-2020年年均温以0.02~0.50 ℃/10 a的速率呈显著上升趋势,且零星分布于中国中部和南部(面积占比为6.5%);在年均温突变之前与之后时期,其分别在西藏中东部、青海南部、四川西北部等区域(面积占比为9.7%)和中国东部(面积占比为15.4%)呈显著上升趋势. 2021-2100年,SSP119情景下年均温以0.02~0.08 ℃/10 a的速率显著上升,分布于中国南部地区(面积占比为21.3%),其余两种SSP情景下年均温在中国分别以0.17~0.38,0.39~0.86 ℃/10 a的速率显著上升;在年均温突变之前与之后时期,SSP119情景下分别以0.03~1.74,0.02~0.62 ℃/10 a的速率呈显著上升与下降趋势,分布于中国北部和西部地区(面积占比为70.9%)、中国东北部和西部地区(面积占比为62.2%),而在SSP245和SSP585情景下年均温突变前后,中国大部分地区年均温均呈显著上升趋势.

下载:

下载: