-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

我国60%的人口以稻米为主食,水稻种植面积占全国粮食种植总面积的25.8%,分别占全球水稻种植面积和产量的19%和28%[1]。在我国,水稻氮肥施用最普遍的方法是基肥加多次追施尿素,且多采用表面撒施的施肥方式[2],一方面会导致温室气体排放[3]、径流损失污染水体[4-8]和肥料利用率低(利用率仅25%~35%)等问题[9]。另一方面,随着土地集中流转和水稻集约化种植模式的发展,更加轻简高效的施肥模式亟待应用。因此,基于水稻稳产、氮肥高效的一次性施肥技术研究具有重要的现实意义。

缓/控释肥料可根据作物需求规律缓慢释放养分[10],一次施肥可满足作物整个生育期的养分需求[11-12]。前期我国在水稻栽培上开展了大量缓/控释肥料研究,主要包括两类:一是单施缓/控释肥,如树脂包膜尿素、硫包膜尿素、无机包裹型缓释肥等;二是酰胺缓/控释氮肥与尿素搭配一次性施用。前人大量研究表明,一次性施缓/控释肥料在降低劳动成本的同时可提高水稻产量和肥料利用率,降低稻田N2O排放和NH3挥发[11-15]。然而,也部分存在一次施肥较分次施肥产量有所降低的情况,造成这种差异的原因可能是所选用的缓/控释肥料养分释放速率与水稻需求不匹配,存在前期供应过量或后期供应不足的现象[16]。

无机包裹型缓释肥采用肥料包裹肥料的工艺原理,以颗粒状氮肥(尿素、硝铵)为核心,采用枸溶性磷肥或含有植物营养成分的固体缓释剂作为包裹材料,其包裹材料高效环保,肥料配方可调节[17]。固体缓释剂与含有植物营养成分的反应性液体黏结剂,在包裹过程中产生化学反应,生成细小的水不溶性化合物,从而形成致密的包裹层,实现氮肥的缓释[18]。谢建昌在江苏粟阳进行的无机包裹型缓释肥水稻肥效试验表明,在投入常规肥料

$\frac{2}{3} $ 用量的情况下达到了相近的水稻产量,氮肥利用率比常规施肥提高12.82%[18]。我国水稻分次施肥多采用人工撒施的方式,不符合现代规模化、机械化生产的高效轻简需求;同时,一次性施肥技术仍存在肥料氮素供应与水稻养分需求不完全匹配问题。因此,针对巢湖流域水稻设计水稻专用无机包裹型缓释肥料配方,一次性施用对实现水稻稳产和氮肥高效具有重要意义。研究表明,花后氮素供应与作物高产呈正相关关系[19-20],花后氮素累积也是评估肥料氮素缓释性能与作物氮素吸收规律是否匹配的关键。本研究以农户常规施肥作对比,基于水稻养分需求规律,创新一次性基施无机包裹型缓释肥料技术,比较其对水稻地上、地下生长与氮肥利用效率的影响,拟为水稻轻简高效养分管理策略提供理论依据与产品技术选择方案。

全文HTML

-

试验于2022年6月至10月在安徽农业大学皖中综合试验站(安徽省庐江县北圩村)(31°29′26″N,117°13′46″E)开展。该站位于巢湖流域,属亚热带季风气候区。供试土壤类型为水稻土。理化性质为:有机质9.35 g/kg、铵态氮2.75 mg/kg、硝态氮11.35 mg/kg、有效磷19.67 mg/kg、速效钾38.4 mg/kg、pH值为6.7。土壤风干后过5 mm筛留存备用。研究地点种植制度为水稻—小麦轮作。

-

试验设4个处理:① CK,不施肥;② FP,当地常规施肥,氮肥基追比为6∶3∶1;磷钾肥全部基施;③ DF,与常规施肥等养分一次性基施无机包裹型缓释肥;④ JF,养分投入减少20%一次性基施无机包裹型缓释肥。每个处理共9个重复,每次破坏性取3个重复。盆栽使用白色塑料桶(上口径47×高50×底35 cm)。土深45 cm,约50 kg,先装土25 cm深,基肥与上层20 cm土壤混匀后再装入盆中,浇水浸泡2 d,浸泡后土壤沉降至约40 cm。每桶移栽水稻5穴,每穴1株。每桶肥料施用量依据田间实际施肥量N 187.5 kg/hm2、P2O5 67.5 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2,按照桶内土壤的上表面积(直径42 cm,约等于0.14 m2)计算。FP处理基肥施用:复合肥5.25 g、尿素1.37 g、氯化钾0.18 g,分蘖肥施尿素1.71 g,穗肥施尿素0.57 g,两次追肥采用表面撒施的方式;DF处理一次性基施无机包裹缓释肥10.5 g;JF处理一次性基施无机包裹缓释肥8.4 g。其他种植管理按当地种植管理方式。水稻移栽和收获时间分别为2022年6月18日和2022年10月29日。不同处理施肥种类及施用量见表 1。

-

供试肥料为水稻无机包裹型缓释肥(简称ICCRCF),由郑州大学化工学院磷肥与复肥研究所提供,是以钙镁磷肥为包裹层,多层包裹粒状尿素而制得的缓释肥料[18],依据巢湖流域水稻施肥需求,配方设计为N-P2O5-K2O:25-9-10的水稻无机包裹型缓释肥。常规施肥处理施用常规复合肥(N-P2O5-K2O:18-18-18),尿素(含N 46%),氯化钾(含K2O 60%)。供试水稻品种为‘荃香19’。

-

水稻分蘖期、扬花期、成熟期整桶破坏性齐根收取水稻地上部。用烘箱105 ℃杀青30 min,80 ℃烘干至恒重,测定生物量(成熟期分为秸秆和穗部两部分);然后取部分烘干的植物样品粉碎用H2SO4-H2O2消煮,凯氏定氮法测定氮素含量。在分蘖期将水稻根系无损取出清洗干净,用中晶MICROTEK扫描仪扫描根系形态。水稻成熟期用土钻五点取样法分别取0~20 cm和20~40 cm土样。土样鲜样采用靛酚蓝比色法和紫外分光光度法分别测定铵态氮含量和硝态氮含量,同时采用烘干法测定土壤含水量。

产量测定:水稻成熟时测定每盆的有效穗数、穗粒数、结实率和千粒质量。每个重复单独脱粒烘干称重并换算成14%的含水量作为产量。

-

花前营养器官氮素向籽粒转运量(YNtra,g/株)、花前营养器官氮素转运量对籽粒氮素积累量的贡献率(YCtra,%)、花后氮素生产量(YNpost,g/株)和花后氮素生产量对籽粒氮素积累量的贡献率(YCpost,%)的计算式如下:

式中:YNpre为扬花期植株氮素积累量,YNhar为成熟期秸秆氮素积累量,YNgrain为成熟期籽粒氮素积累量,YNtotal为成熟期地上部氮素积累量,YNsilk为扬花期地上部氮素积累量,单位均为g/株[19]。

氮肥农学效率(YNAE,kg/kg)、氮肥吸收利用率(YNUE,%)和氮肥偏生产力(YNPFP,kg/kg)的计算式如下:

式中:YN为施氮处理籽粒产量(kg/hm2);Y0为不施氮处理籽粒产量(kg/hm2);YNrate为施氮量(kg/hm2);TN为施氮处理植株氮素累积量(kg/hm2);T0为不施氮处理植株氮素累积量(kg/hm2)。

-

试验数据用Excel 2019进行处理。数据统计分析软件采用SPSS 21,利用单因素方差分析Duncan法进行显著性分析。使用Origin 2023绘图。

1.1. 试验地点

1.2. 试验设计

1.3. 试验材料

1.4. 样品采集与测定

1.5. 数据计算方法

1.6. 数据处理与分析

-

对水稻产量及其构成因素分析(表 2)可知,一次性施无机包裹型缓释肥DF处理水稻产量最高,达8 403.57 kg/hm2,较常规施肥FP处理显著提高13.02%,减量20%一次性施无机包裹型缓释肥JF与FP处理产量无显著差异;对产量构成因素分析发现,DF和JF处理有效穗数较FP处理分别显著提高28.57%和14.29%;DF较FP处理总颖花量显著提高21.59%;各处理穗粒数、结实率和千粒质量无显著差异。

-

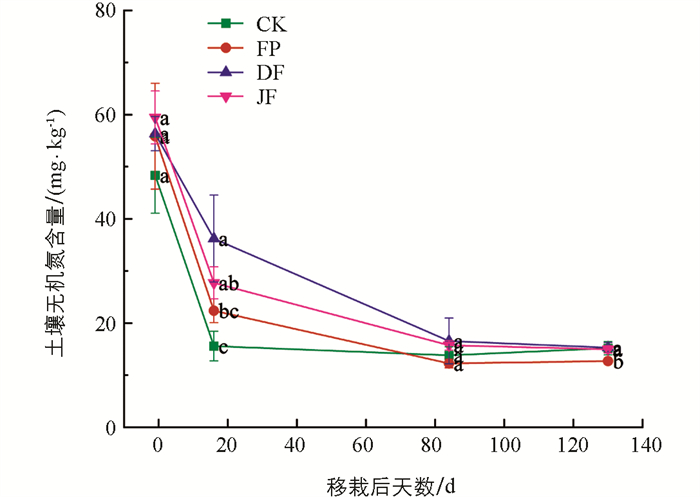

由图 1a可知:不同处理水稻地上部生物量在分蘖期无显著性差异;分蘖期至扬花期各处理生物量大幅增加;扬花期各施肥处理FP、DF和JF地上部生物量无显著差异;成熟期DF处理地上部生物量最高,较FP和JF处理分别显著提高17.25%和14.63%,JF和FP处理较CK分别显著提高97.06%和101.57%。

由图 1b可知:地上部氮素累积量在分蘖期无显著差异;扬花期3个施肥处理FP、DF和JF地上部氮素累积量无显著差异;成熟期两个一次性施用无机包裹型缓释肥DF、JF处理的地上部氮素累积量最高,较FP处理分别显著提高37.86%和27.14%。

-

各处理水稻花后生物量生产量对产量的贡献率(48.33%~67.00%)均高于花前生物量转运量对产量的贡献率(20.67%~39.33%),具体结果见表 3。FP处理花前营养器官生物量向籽粒转运量及对籽粒产量的贡献率均高于DF、JF处理,但未达到显著性。DF、JF处理花后生物量生产量高于FP处理,分别提高32.32%和16.18%。DF、JF处理对籽粒产量的贡献率高于FP处理,分别提高6.60%、5.20%。

FP、DF和JF处理的水稻花前营养器官氮素转运量均显著高于CK。FP、DF和JF处理花前营养器官的氮素转运量及对籽粒的贡献率与生物量转运表现一致。但DF、JF处理花后氮素生产量分别较FP处理显著提高116.67%和83.33%。DF处理花后氮素生产量对籽粒的贡献率较FP处理显著提高65.07%。综上所述,一次性施用无机包裹缓释肥促进了水稻花后生物量和氮素的生产及向籽粒的转运。

-

无机包裹型缓释肥料促进了水稻根系的生长(表 4和图 2)。DF和JF处理总根长达455.84~530.42 cm,显著高于FP处理。JF处理的总根长较DF又显著提高16.36%。JF处理根表面积较CK显著提高33.96%,与DF、FP处理无显著差异。JF处理根尖数达1205个,较CK、FP和DF处理分别显著提高91.88%、52.53%和33.44%。各处理间根体积无显著差异。JF处理具有最高的总根长、根表面积和根尖数。

-

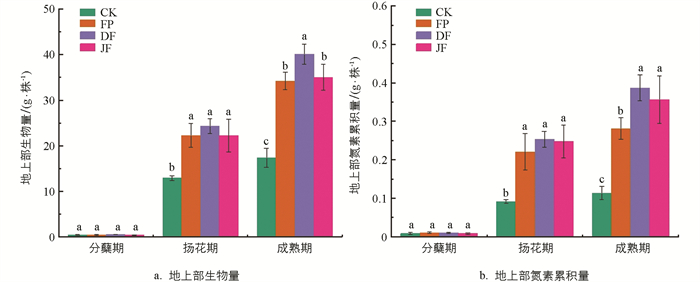

水稻移栽前施入基肥后,淹水放置2 d模拟泡田。此时土壤无机氮含量最高,达48.35~59.45 mg/kg,各处理间无显著差异(图 3)。移栽18d,DF和JF处理无机氮含量均显著高于CK,分别增加132.35%和77.86%。至移栽84d,DF和JF处理无机氮含量始终高于FP和CK处理,保持在59.45~15.73 mg/kg。水稻生育后期DF和JF处理土壤无机氮含量在14.96~15.29 mg/kg,略高于FP和CK处理,但无显著差异。

-

不同施肥处理对水稻氮肥利用率影响显著(表 5)。DF和JF处理的氮肥农学效率、吸收利用率和偏生产力均显著高于FP处理,其中:氮肥农学效率分别显著提高23.01%和26.69%;吸收利用率分别显著提高63.80%和81.91%;偏生产力分别显著提高13.01%和26.06%。JF和DF处理的氮肥农学效率和氮肥吸收利用率无显著差异。JF较DF处理的氮肥偏生产力显著提高了11.55%。

2.1. 不同处理对水稻产量及其构成因素的影响

2.2. 不同处理对水稻地上部生物量及氮素累积量的影响

2.3. 不同处理对水稻花前花后生物量和氮素累积的影响

2.4. 不同处理对水稻分蘖期根系形态的影响

2.5. 不同处理水稻生育期土壤无机氮含量动态变化特征

2.6. 不同处理对水稻氮肥利用效率的影响

-

本研究发现与常规施肥等养分一次性基施无机包裹缓释肥DF处理水稻产量较常规施肥FP处理显著提高13.01%。DF处理增产的原因是显著提高了水稻有效穗数和产量库容(总颖花量)[22],而大幅度提升产量库容是水稻获得高产的关键,且增加有效穗数是提升产量库容的有效途径之一[22-25]。一次性基施无机包裹缓释肥JF处理虽然较常规施肥FP处理养分投入量减少20%,但仍获得与FP处理相似的水稻产量。JF处理也显著提高了水稻有效穗数,但穗粒数存在劣势,这可能是由于肥料用量减量过多,所以取得了稳产的效果。

地上、地下部良好生长发育是水稻高产形成的前提[26]。一方面,根系的发育,特别是分蘖期,对水稻高产的形成尤为关键[27]。常规施肥处理基肥可能存在氮素供应过量、快速损失的问题,抑制了水稻根系的发育[28],根系浅,从而出现个体质量差和易倒伏的现象,水稻产量也受到影响[29]。而无机包裹缓释肥氮素能够缓慢释放,显著提高了水稻分蘖期总根长(表 4,图 2),形成了良好的根系形态。地上、地下协同发育,从而为水稻高产提供了保障。文献[30]的研究也表明缓控释肥能促进水稻根系生长、优化根系形态,进而促进地上部生长和水稻高产。另一方面,水稻产量是干物质积累分配的结果,合理的氮肥供应能优化干物质和氮素的积累转移[19-20, 31]。无机包裹型缓释肥一次性施用处理水稻各关键生育期地上部生物量均高于农户传统施肥,尤其是花后干物质及氮素生产量显著提高。研究表明,水稻中后期地上部干物质积累和氮素累积更具增产潜力,与水稻产量呈极显著正相关[20, 32]。无机包裹型缓释肥一次性施用处理花后干物质生产对产量的贡献率也显著高于农户传统。此外,土壤养分供应能力直接影响作物生长和产量[33],肥料氮素释放匹配作物氮素需求是优化产量的重要保障[16]。本研究中DF、JF处理各个关键生育期土壤无机氮浓度均高于农户传统施肥,氮素供应能够保持平衡稳定。综上所述,一次性基施无机包裹缓释肥氮素缓慢释放,促进了水稻分蘖期根系的发育,提高了花后干物质、氮素生产量和对籽粒产量形成的贡献率,从而获得高产和减肥稳产的效果。

-

氮肥利用率是衡量施氮合理性最直接的指标[34]。本研究结果显示,两个一次性施用无机包裹缓释肥DF、JF处理均显著提高了氮肥农学效率、吸收利用率和偏生产力,等肥增产和减肥稳产是氮肥利用率提高的两个直接原因。缓释肥料一次性施用是基于肥料养分释放与实际水稻生长养分需求在量和时间效益上同步的特点[34-35]。因此,判断作物一次性施用缓释肥料是否可行可以从两个方面入手。一方面是氮素供应特征。土壤无机氮动态浓度反映了肥料的氮素供应能力[36]。本试验中,DF、JF处理土壤无机氮浓度各关键生育期均高于FP处理,做到了优于氮肥分次施用的效果,为氮肥高效利用提供了保障。另一方面,水稻对氮素的吸收转运差异影响了氮高效利用机制[37]。DF、JF处理水稻成熟期地上部氮素积累量均显著高于FP处理,施肥投入的氮素被水稻大量吸收利用,从而提高了利用率。

无机包裹缓释肥处理在促进水稻氮素吸收积累的基础上,促进了氮素向籽粒的转移。DF、JF处理花后氮素生产量对籽粒的贡献率均高于FP处理,有利于籽粒的灌浆,从而获得高产。文献[36]的研究也发现:一次性施用控释氮肥,水稻全生育期氮素积累量增加,促进水稻生长,提高了氮肥利用率。此外,根系的发育与水稻养分利用率息息相关:文献[38]研究发现,氮肥利用率与水稻分蘖期根长、根表面积呈显著正相关;文献[27]研究也发现,水稻氮积累量、产量与水稻移栽后20 d的总根长呈极显著正相关。本试验结果显示,DF、JF处理促进了水稻分蘖期根系的发育,显著提高了的总根长。综上所述,一次性基施无机包裹缓释肥供应的氮素能够满足水稻需求,促进了水稻对氮素的吸收利用,从而显著提高了氮肥利用率。

-

无机包裹缓释肥氮素缓慢释放,一次性基施能够促进水稻的生长发育,提高花后干物质和氮素生产量,从而显著提高水稻的有效穗数、总颖花量和产量。无机包裹型缓释氮肥一次性施用促进了水稻对氮素的吸收利用,显著提高了氮肥农学效率、吸收利用率和偏生产力。因此,综合水稻地上、地下生长状况、产量和氮肥利用率等,一次性施用无机包裹型缓释肥料是一种面向未来规模化和机械化水稻生产的高效精准轻简施肥策略。

下载:

下载: