-

景观是一个由不同土地单元镶嵌组成,具有明显视觉特征的地理实体;它处于生态系统之上,大地理区域之下的中间尺度;兼具经济、生态和美学价值[1],是自然因子和人文因子共同作用下景观异质性在空间上的综合表现[2].景观格局的动态变化分析是景观生态学的核心内容,景观格局的发展和演变是一个持续性的过程,随着城市化的快速推进,城市及周边的景观格局发生了剧烈的变化,很多城市陷入“被动城市化困境”[3].

随着经济和科技的快速发展,人为活动对景观格局差异性和区域生态功能的影响显著[4],特别是城市化过程中,如何妥善解决城镇发展空间、自然空间之间的矛盾从而实现可持续发展,是目前亟待研究和解决的问题.探究不同时空尺度的景观格局演变过程及驱动因子成为目前学界的焦点[5],国内学者从不同的角度和尺度范围对不同城市的景观格局演变及驱动因子进行了分析[3],发现景观破碎化程度与城市化水平之间呈“倒U”形关系,人口密度和家庭户数是导致景观破碎度加剧的直接驱动因素,经济的快速增长对景观破碎化程度的提高有间接影响[6].城镇景观随着城市化进程的推进呈现出破碎化显著的特点,原本单一、连续的景观趋于复杂化、异质化,随着时间推移,城镇景观格局受人为干扰的影响更为突出,其演变过程将更加复杂[3, 7-9].

目前景观格局演变过程的研究多涉城市景观和自然景观,缺乏对人文景观的研究.本文以“高原姑苏”[10]—丽江市城市发展核心区为例,利用1996,2006,2016三期遥感影像,分析文化遗产保护区不同时序景观格局的演变过程,有助于窥探文化遗产保护区城市景观格局变化趋势,分析景观变化规律和特征,对类似区域的可持续发展、遗产廊道保护[11]以及空间格局优化提供一定科学依据.

全文HTML

-

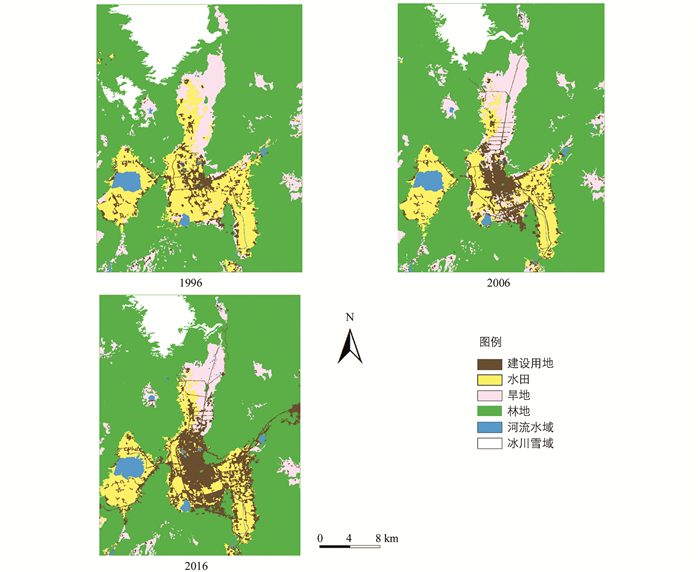

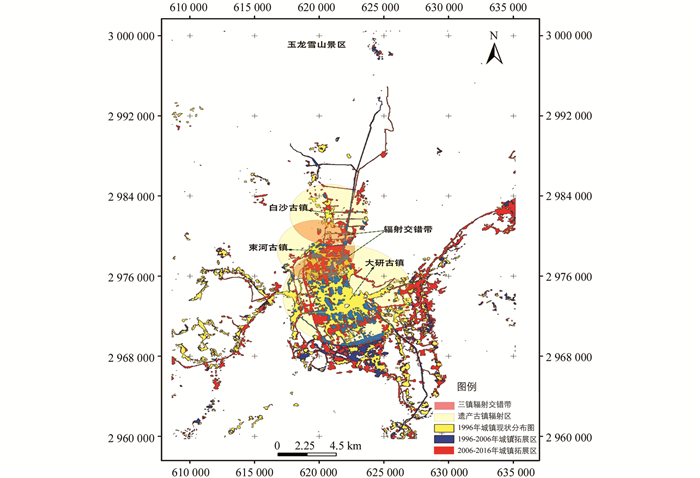

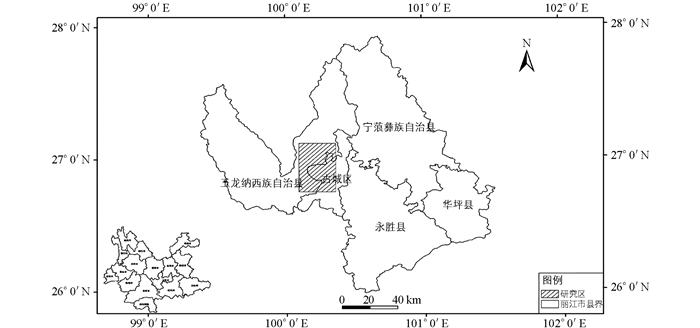

丽江市地处云南省西北部,地貌类型丰富,包括盆地、山地、平原、冰川、峡谷等,地势呈西北高,东南低,玉龙雪山为境内最高点,主峰扇子陡海拔5 596 m,境内最低点为金沙江河谷,海拔为1 016 m,平均海拔2 418 m.太阳辐射较强,大部分地区属于低温带高原山区气候,全年平均温度为13.1 ℃.丽江是云南省西北部云贵高原和青藏高原的重要连接枢纽,也是历史上茶马古道货物运输的重要中转站[11].本文选择丽江市核心范围为研究区,面积约1 084.46 km2,包含大研、束河、白沙三大遗产古镇以及拉市海、文笔海和玉龙雪山自然保护区,行政区划上包括了古城区核心区以及玉龙纳西族自治县部分区域(图 1). 1997年12月,丽江古城被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”名录,旅游的发展带动了城市快速扩张,该地区的土地景观类型也发生了结构性的变化[12].

-

本研究从美国地质勘探局网站(USGS)获取丽江市1996、2006年TM遥感影像和2016年OLI遥感影像(影像分辨率均为30 m),DEM数字高程模型为基础,对三期遥感影像进行几何校正,误差控制在一个像元以内,并在ENVI 5.1中提取研究区,采用监督分类方法进行人机交互式解译,借助Google Earth提供的19级高分辨影像图为参考,删改错分图斑,最终生成三期景观类型分布图(图 2),景观类型分为建设用地(包括硬化公路)、水田、旱地、林地、河流水域、冰川雪域6个类型. 2016年3-5月,借助高分辨率Google影像,对解译成果进行经实地校验,总精度为78%,高于最低允许精度要求;获得三期景观分类图以后,用Fragstats 4.2计算景观格局指数.通过查阅地方志,统计年鉴等资料,获得研究区域内2000-2015年气温、人口、降水等数据,在Origin9.0中对景观格局指数和相关统计数据进行相关分析,最终分析景观格局演变的过程和驱动因子.

为了定量化表征研究区1996-2016年景观类型的变化情况,引入景观变化强度(Kt)测算模型,景观变化趋势和状态指数(Pt)模型,建成区年增长率(GR)模型(表 1).

-

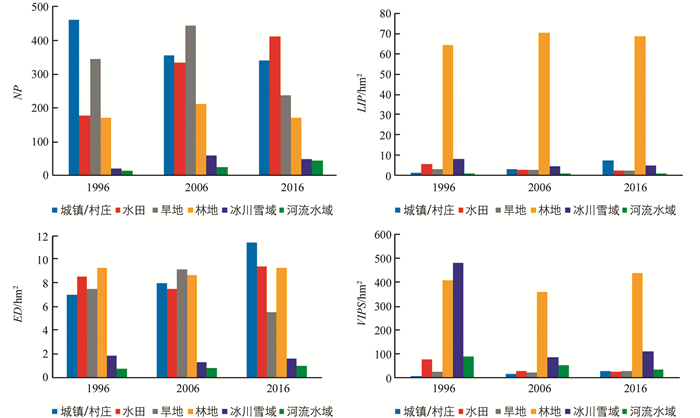

景观格局指数是目前众多景观格局分析中应用最为广泛的手段,高度浓缩景观格局信息,反映其结构组成和空间配置等方面特征的简单定量指标[12].本文以不同时相的景观分类图(30 m×30 m)为基础,选取景观类型级别和景观级别的景观指数,对研究区景观格局进行定量化分析.本文选取斑块数目(NP),边缘密度(ED),最大斑块占景观面积比例(LPI),平均斑块面积(MPS)作为景观类型级别的景观格局指数;斑块密度(PD),香浓多样性指数(SHDI),连通度指数(CONTAG)作为景观级别的景观格局指数,构建指标体系后在Fragstats 4.2中进行计算,分析不同年份的景观格局指数变化特征.

-

景观格局变化驱动力研究是理解人类活动与景观格局演化关系的基础,国内学者一般把驱动因子分为自然因子和人文因子两类[13-14],自然因子(温度,降水等)在长时期影响显著,人文因子则在短期、小尺度范围内对景观格局的影响更为显著[5],因此本研究选取自然、经济、人文作为驱动因子,通过定性和定量的综合方法来分析研究区景观格局演变的驱动因子.

2.1. 数据来源及预处理

2.2. 景观格局分析

2.3. 驱动力分析

-

由三期景观分类图(图 2)可以分析景观类型分布概况:建设用地景观类型主要分布在以大研古镇为中心的区域,由中心向是四周辐射蔓延;水田分布于城镇和村庄周围,旱地主要分布于研究区北端靠近雪域处,其余四周零星分布;2016年的冰川雪域景观类型较1996年明显缩减.

景观类型的变化情况:由表 2可以看出,除了河流水域外,其他5种类型的景观地类都有不同程度的变化. 1996-2006十年期间,变化强度(Kt)从大到小依次为:林地、冰川雪域、水田、建设用地、旱地,而在2006-2016十年间,建设用地变化强度(Kt)为0.40,最为剧烈,其次是旱地和林地.

景观类型的空间转换和数量变化(表 3):研究区1996-2016年间,建设用地类型增长幅度最大,共增加58.22 km2,而城镇的扩张大部分是依靠占用周边的水田、旱地来实现,水田、旱地的贡献率分别是74.53%和24.97%;冰川雪域面积减少十分明显,20年间共减少了51 km2,河流水域的变化量为2.49 km2,由于水域变化受降水、气温等因素的影响,存在时效性,所以变化并不明显.

通过两期的景观类型转移矩阵,可以看出各用地景观类型变化趋势(表 4),1996-2006年前十年间水田和冰川雪域分别处于负向非平衡态和负向极端非平衡态;而林地处于正向非平衡态,说明以上景观类型单一转换趋势明显. 2006-2016年后十年间,建设用地和旱地分别处于正向非平衡态和负向非平衡态,两者单一转换趋势明显,其他景观类型处于双向转换平衡态或准平衡态.

1996-2006年和2006-2016年,建设用地景观类型增长率(GR)分别是3.3%和6.12%,20年间年增长率(GR)为9.62%,共增加了58.22 km2,增幅明显,显然研究区在2006-2016十年间进入了城镇化进程的快速发展阶段.研究区以大研古城为中心,逐渐形成集中连片的建设用地景观格局.总体上说,1996-2016年间建设用地、林地、河流水域3种景观类型是正向变化,其中建设用地的正向变化趋势明显(Pt=0.76),水田和旱地却处于负向非平衡态和负向准平衡态;林地和河流水域均为正向变化.由此可以看出,建设用地增长蚕食了周围农田景观,而林地正向变化的补给很有可能大部分来自冰川雪域的消融;如何应对全球气候变暖和城市发展对环境带来的负面效应,阻止或减缓雪线的消退,是一个亟待思考和解决的问题.

-

斑块数目(NP)、边缘密度(ED)和平均斑块大小(MPS)是表征景观格局破碎度的重要指数.由图 3可以看出,研究时段内建设用地的斑块数目(NP)逐年减少,而边缘密度(ED)和平均斑块大小(MPS)不断增加,说明发展初期城镇建设用地从一个分散,细碎的格局通过城市扩张,兼并周围细小建设用地斑块,逐渐过渡到集中连片的景观格局;表征城市化水平越高的地区,建设用地景观占有绝对优势,导致景观破碎程度低,符合城市发展后期,城市景观破碎化程度与城市化程度呈负相关的结论[9].从最大斑块指数(LPI)来看,林地在研究区内是优势度极为明显的景观类型,LPI从1996到2006年有明显的增长,但是在2006-2016年快速镇化的十年中,林地、水田、旱地优势度有所降低,而建设用地的优势度明显上升,在遥感影像解译过程中,笔者经过实地勘查,发现文笔海附近开发了成片高端旅游地产,束河古镇、拉市海区位较好的缓坡地带也修建了景观建筑,可能的原因是随着城区的快速扩张,当地旅游业的迅速发展,区位优势明显的林区被用来作为景观建设用地或高档居住用地,导致林地景观优势度下降.

-

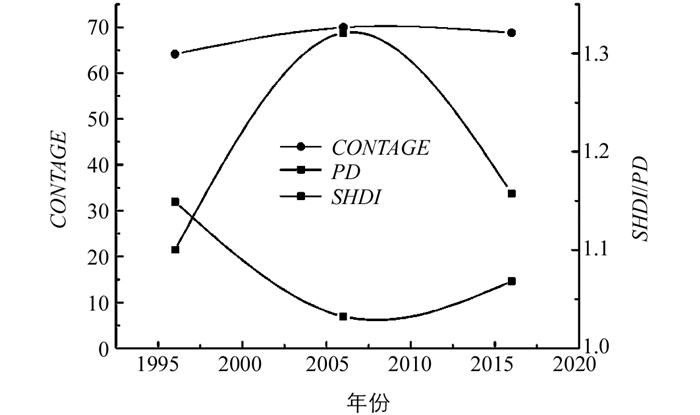

景观水平的空间格局指数可以反映研究区整体的景观格局特征,景观蔓延度指数(CONTAGE)跟景观破碎程度密切相关,景观蔓延度指数(CONTAGE)大,表明区域中某种优势斑块类型形成了良好的联通性,反之则表明景观破碎度较高,斑块密度(PD)和香浓多样性指数(SHDI)能较好的反映一个区域的景观破碎度,香浓多样性指数(SHDI)也是反映区域内景观复杂程度的重要指标之一.

研究区在1996-2016这20年间(图 4),景观蔓延度指数(CONTAGE)和斑块密度(PD)呈现先增大后减小的“倒U”形趋势,而香浓多样性指数(SHDI)刚好与前两者相反.景观破碎度不断增大,相应的是景观类型逐渐趋于单一,在2006年附近到达峰值(高峰/低峰),随后景观破碎度逐渐增大,景观类型丰富度缓慢上升,其原因是在城市发展初期,城市迅速扩张,大量农田转为建设用地,市域内的景观类型由农业用地,建设用地以及附属设施农用地等逐渐变为单一的城镇景观用地,随着建设用地的扩张,周围细碎的农田景观用地被蚕食、吞并,城市中心区景观破碎度逐渐降低.

-

景观格局变化驱动因子指导致景观格局发生变化的要素,它们影响着景观格局的发展轨迹.景观格局的变化过程受到生物物理、社会经济等诸多要素的影响[15],主要驱动因子分为3类:自然条件、管理和经济[16],相关研究表明,人口的增加和流动是中西部中小城市景观格局变化的主要因素[17],而景观破碎化程度和经济因素密切相关[9].本文选取自然、经济、人文3方面作为景观格局演变的驱动因子.

-

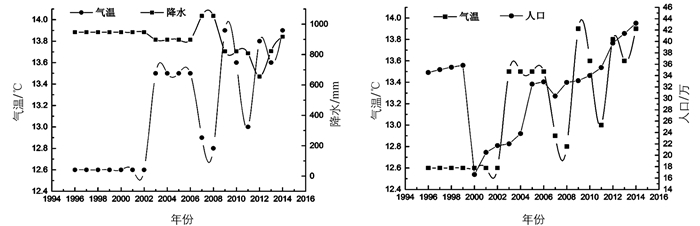

研究区位于西南横断山区,有明显的高原垂直气候特征,区域内生态结构复杂多样,气温和降水在一定程度上影响区域的景观分布.本文从统计云南统计年年鉴选取1996-2014年的气温降水数据(图 5),发现气温处于波动上升阶段,18年间上升了1.3 ℃,平均每年增加0.07 ℃,高于全球气温和全国气温的增幅[18-19],降水则呈现波动下降的趋势.根据年鉴数据,全市城镇人口由2000年的16.6万人增加到2014年43.2万人,平均每年增加2.04万人,冰川雪域景观类型的面积从1996年105.44 km2,迅速缩减到2016年的54.44 km2,由最大斑块指数(LPI)中可以看出,20年间该景观类型的优势度逐年降低.可能的原因是由于文化遗产保护区城市发展区域受地形限制,形成了一个范围有限的封闭生态空间,人口的增加导致研究区局部气温的变化;气温、降水和人口的联动变化导致降水量减少的同时,冰川雪域随着气温升高而消融.

-

相关研究表明,固定资产投资和人口对城市扩张影响较为明显[20],本文从统计年鉴、丽江市统计公报和中国丽江市旅游发展改革委员会网站获取旅游综合收入、旅游人数、城镇人口、固定资产总投资、第一生产总值、城镇常住居民可支配收入、农作物播种面积作为社会经济因子,将固定资产总投资额与其他变量做Pearson相关性分析,Pearson相关系数最大的是年财政收入(0.970),随后依次是旅游综合收入(0.932)、旅游人数(0.928)、城镇常住居民可支配收入(0.923)、公路客运量(0.888)、城镇人口(0.882)、粮食播种面积(0.817)、第一产业生产总值(0.782)(表 5).旅游业成为推动区域经济发展主要驱动因素,区域经济的发展也助推了城市化进程.建设用地景观优势度上升,而农田景观优势度下降,破碎度上升,可能的原因是:①随着旅游业的发展,政府财政收入增加,而原有的旅游设施(公共服务站、道路交通等)无法满足剧增的人口数量,政府为保障旅游服务质量,对基础设施投资力度加大,导致建设用地规模增加;②旅游业助推了旅游地产项目的投资与开发,地产项目不断蚕食周围农田景观,导致农田景观优势度降低,破碎度增大;③当地居民对房产的需求刺激当地房地产业的兴起.

-

人文因素一直被视为土地利用变化的核心要素,但其构成本身比较复杂,包括文化习俗、行为主体、政策制度[21]、历史背景和宗教信仰等.丽江是一个少数民族聚居区,其中以纳西族为主,文化构成本身具有一定的特殊性,加上近年来旅游业的快速发展,流动人口与日俱增,将原本多民族混居的文化特征更加复杂化. “由蜀通竺,非滇则藏,可断言也”[22]奠定了丽江成为茶马古道重要组成部分的地理基础,大研古镇因为“…城市在府城西关外大研里,湫隘嚣尘.日中为市……商贾之贩中甸者,以便雇脚转运”[23],故在宋朝就成为茶马古道重要的中转站.经年累月,古镇的商贸模式逐渐影响着丽江城市景观格局的变化,大研古镇就是丽江市域景观格局的雏形;纳西族作为研究区主要的人口组成部分,在自身发展的同时始终秉持“天人合一”的哲学理念,其行为方式和宗教信仰是古镇能保持原始风貌的重要因素之一.

城镇景观扩张具有明显的区位特征.以大研古镇为中心,作半径为5 km的遗产辐射区,以束河古镇、白沙古镇为中心分别作半径为3 km遗产辐射区,在辐射区范围内形成辐射交错带(图 6),可以发现2006-2016年间,建设用地的扩张主要集中于遗产辐射交错带范围内,说明古镇周边是旅游房产开发的热点区域,可能的原因是该区域西北部处于大研、束河、白沙三大古镇的辐射交错带,并且靠近玉龙雪山景区,区位的特殊性带动了周边旅游地产的发展,如“金茂雪山语” “天域阳光” “雪山艺术小城镇”等.丽江市规划局编制的2010-2030年城市总体规划中明确指出城市发展总目标是市域发展空间有所突破,集聚辐射增强,生态环境建设成效明显,城镇体系采用“1-3-4-8-3”[24]的空间结构,形成了“核心城市-次级中心城市-中心城镇-特色城镇-中心村”的空间格局,从1996-2016年研究区景观格局演变的过程看,政策因素在城市发展中占了主导作用.

3.1. 景观类型变化过程及趋势

3.2. 景观格局特征分析

3.2.1. 类型水平的景观格局指数分析

3.2.2. 景观水平的景观格局指数分析

3.3. 驱动因子分析

3.3.1. 自然因子

3.3.2. 社会经济因子

3.3.3. 人文因子

-

丽江城市总体规划(2010-2030)实施以来,研究区内景观格局发生了深刻变化,城镇建设用地逐渐成为优势景观类型. 1996-2006十年间,由于全球气温变暖、人口剧增等因素,研究区内冰川雪域减少明显,建设用地景观类型年增长率(GR)为3.3%,旱地景观类型处于负向非平衡态,表征景观破碎度的景观格局指数呈现一个先增后减的倒“U”形变化,研究区范围内景观类型趋于单一,呈农田景观生态用地向建设用地景观单向转换的趋势;研究区景观格局的变化是自然、经济、人文三大驱动因子共同作用的结果,其中旅游业的发展和政策影响明显.建设用地景观和农田生态景观的变化最为剧烈,城市扩张的脉络由中心向四周“环状”发展,并且有向西北方向扩张的趋势,特别是大研古镇和束河古镇的辐射交错带,目前已经建了大量的旅游地产项目,城市规划的时候,应重点关注该区域,合理布局,划定限制建设区和禁止建设区范围,以免城镇无序扩张导致景观破碎化加剧,影响古镇的原有格局,加大区域的生态脆弱性.

国家在新城镇化规划中把文化和自然遗产的保护作为人文城市建设的重点,丽江作为旅游文化重镇,兼世界自然遗产、世界文化遗产、世界非物质文化遗产于一身,自然应该承担文化传承和保护的责任,因此丽江城市规划过程中,很有必要在遗产辐射区、辐射交错带建立“遗产廊道”作为建设开发的限制或禁区;可以将预留的农田生态景观作为“生态廊道”,并且和“遗产廊道”结合,构建一个兼具旅游,园林,农业于一体的复合型“生态-遗产廊道”景观生态系统,优化市域内景观格局,建立一个具有自身文化特色的宜居型小镇.

我国西南地区分布着大量文化遗产保护区,区域内生态环境复杂多样.围绕“茶马古道”分布着大量历史文化遗迹和小镇,如普洱市易武镇、大理古镇、剑川沙溪古镇、香格里拉独克宗古城等[11],城镇发展和遗产保护这对共生矛盾体在文化遗产保护区体现十分明显.如何实现“生态廊道”和“遗产廊道”的耦合,在城市发展的同时有效保护文化古迹,构建合理的景观生态格局,建立“生态-遗产”复合型廊道,从而实现区域可持续发展,是一个十分值得思考的问题.

下载:

下载: