-

月季(Rosa hybrida)归属于蔷薇科(Rosaceae)蔷薇属(Rosa)植物,为观赏型花卉,名盛于世界四大鲜切花之列[1].在大部分欧洲国家,月季有“花中皇后”的美称,又被众多国家(美国、伊拉克、保加利亚、卢森堡、罗马尼亚等)封作“国花”,在我国内也被多个城市定为“市花”[2].切花月季是现代月季(19世纪以来培育的所有杂交新品种,简称“月季”)的重要部分,是以月季花、蔷薇类和玫瑰为选育亲本,进行多次杂交选育获得的,分属月季、蔷薇及玫瑰3类(以植株分类学为依据),包括一大类栽培品种[3].

现如今的切花月季种植业正逐渐建立规范化生产模式和商品化销售体系,从而为满足供应鲜切花市场持续增长的需求量提供生产保障.在现代化花卉种植业中,不同品种花卉需求的适宜栽培方式因品种特殊性而存在差异,必须采用合理高效的规范化生产体系,才能保证花卉品质和产量[4].作为传统栽培模式,土壤栽培是切花月季生产种植必不可少的选择.土壤在植物生长中占据至关重要的地位,能够提供和协调植物所需营养及环境条件,其生物学及理化性质直接影响着植株的正常生长[5].相对传统土壤栽培,无土栽培技术的优点包括生产条件限制低、节约养分、效益高、环境卫生且病虫害少等等[6],极具发展前景.在我国该项栽培技术推广时间较短,但颇具成效,不仅有效地缓解了传统设施农业生产在土地资源紧张方面的难处,而且大大降低了土壤型传播病害的发生率,提高了花卉植株对营养水肥的吸收利用率,缩短花卉生长周期.本研究以切花月季为对象,将检测技术手段应用到切花月季栽培的整个生产过程中,通过对基质栽培(无土栽培)和土壤栽培(保护地栽培)两种栽培模式中的各项指标(栽培基质及植株养分、温湿度、病虫害、鲜切花产量及品质)的检测或监测及统计分析,以期能够直观明了地评价两种模式的优劣处.同时为后续构建高效栽培模式提供数据支撑,为日后切花月季的生产提供一定的技术依据,从而更好地指导生产、促进生产.

全文HTML

-

选用切花月季栽培品种‘红拂’作为实验材料.

-

栽培地点位于云南省石林锦苑花卉产业园内,切花月季栽培品种‘红拂’在园区内栽培了2年.

-

选取土壤栽培(模式一)和基质栽培(模式二,基质为腐熟半年的中药渣与泥炭1:1混合)两种种植模式,两种栽培模式在不同的标准圆拱形钢架大棚里进行,大棚膜均涂了利凉(一种用于大棚的降温剂).土壤栽培为单畦双行栽培,株距15 cm,行距50 cm.基质栽培为槽式栽培,每槽两行,株距15 cm,行距50 cm.

-

两种栽培模式均按照园区的常规水肥管理进行.

-

试验品种花期为40 d左右,有营养生长期、花芽分化期、花蕾膨大期(分别用S、F、P表示)3个阶段,以3个时期为准,定期采集大棚栽培基质、土壤、植株叶片;以3次花期为试验期.

-

在每种栽培模式的大棚,随机选取3个取样点,每个取样点取5~10 cm深处基质(约1 kg)作为检测样品,编号后风干,制成样本200 g,主要测定pH值、有机质含量及氮、磷、钾、钙、铁、镁、钠、锌含量.植株养分指标测定的样品采集与栽培基质理化指标测定的样品采集同时进行,以植株叶片为测定对象,主要测定指标有大量元素(氮、磷、钾)及微量元素(钙、铁、镁、钠、锌).在每个取样点附近,随机采集植株中下部位叶片,共取60片月季叶片(约100 g),编号并擦拭干净后烘干(115 ℃、15 min,65 ℃、18 h).所有样品均送到农业部农产品质量监督检验测试中心(昆明)进行检测.

-

温湿度:将温湿度自动记录仪(ONSET HOBO U12-012型)悬挂于温室中心处,自2016年5月至10月进行记录,设定凌晨0:00开始并间隔3小时对棚内温湿度自动记录一次,定期导出数据分析.

-

病虫害监测以试验大棚内植株具体生长情况为依据,每次采集样品时调查植株病虫害发生情况并检测分析.

-

以3次花期为统计节点,统计两种栽培模式下每次花期采摘的花量作为切花产量数据,从而比较两种栽培模式的产量差异.以国家标准GB/T 18247《主要花卉产品等级》为依据,每次花期采集20枝花进行品质分析.

1.1. 供试材料

1.2. 栽培地点

1.3. 栽培模式

1.4. 栽培管理

1.5. 取样方法

1.6. 养分含量的测定

1.7. 环境数据的监测

1.8. 病虫害监测

1.9. 切花产量和品质的统计分析

-

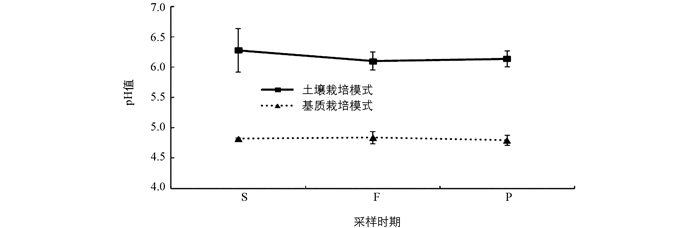

从图 1中可以看出,土壤栽培模式下pH值的变化范围是6.10~6.28,而基质栽培模式下的pH值变化范围是4.79~4.84,该值在两种模式下的花期生长过程中均呈减小趋势,但两种栽培模式下的pH值均在切花月季生长的适宜范围.基质栽培模式下的pH值偏酸,可能与中药渣的发酵有关.

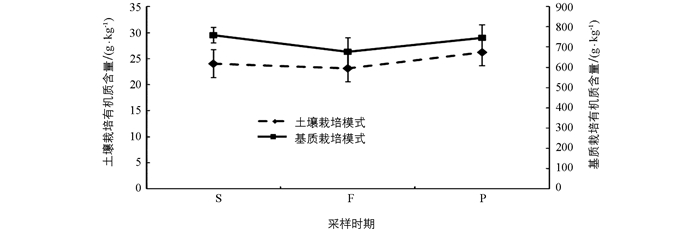

从图 2中可以看出,土壤栽培模式下有机质含量变化范围是23.18~26.22 g/kg,而基质栽培模式下的有机质含量变化范围是676.11~758.19 g/kg,基质栽培模式下有机质含量明显高于土壤栽培模式,可见基质栽培模式下,基质的有机质含量相对高很多.有机质含量在花芽分化期下降、而在花蕾膨大期则升高.说明在花芽分化期需要消耗更多的养分,所以花芽分化期的有机质含量有所下降.

-

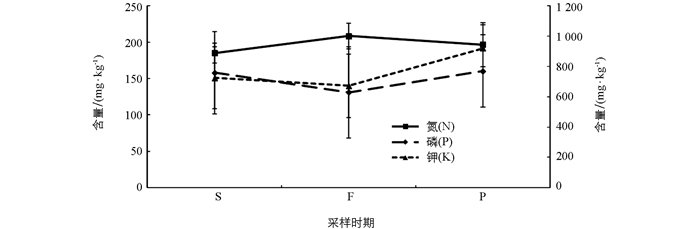

从图 3和图 4中可以看出,土壤栽培模式下氮变化范围是184.87~208.43 mg/kg,而基质栽培模式下氮变化范围是700.20~1 098.23 mg/kg,比值范围在1:3.79~5.59,该值在生长花期中均是先升后降,说明从花芽分化期至花蕾膨大期所需要的氮有所增加,植株的抗性增强;磷变化范围是130.83~160.20 mg/kg(土壤栽培)、648.10~1 071.67 mg/kg(基质栽培),比值范围在1:4.95~6.69,该值在生长花期过程中均是先降后升,说明从营养生长期至花芽分化期所需要的磷增加了,促进了花芽分化;钾变化范围是672.53~919.77 mg/kg(土壤栽培)、4 363.33~6 233.53 mg/kg(基质栽培),比值范围在1:6.49~6.78,该值在生长花期中均是先降后升,说明从营养生长期至花芽分化期所需要的钾增加了,促进植株的水分吸收,增强植株抗性.总的来说,基质栽培模式下基质中氮、磷、钾的含量比土壤栽培模式下的高很多,可以满足月季切花生产的需求.

-

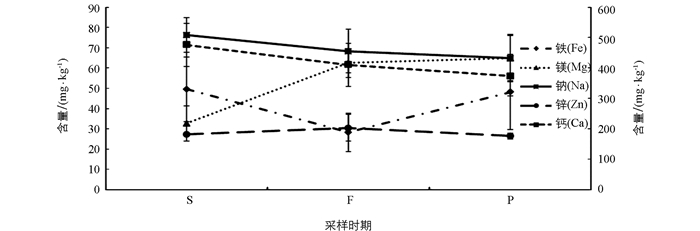

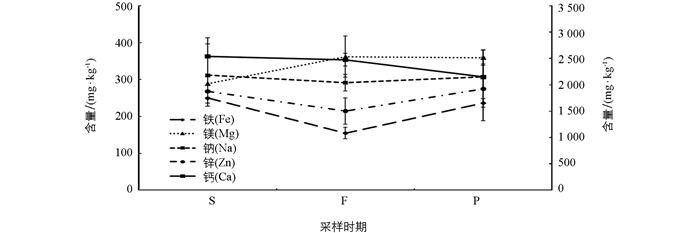

从图 5和图 6中可以看出,土壤栽培模式下钙变化范围是374~476.33 mg/kg,而基质栽培模式下钙变化范围是2 149.33~2 539.67 mg/kg,比值范围在1:5.33~5.75,说明从营养生长期至花蕾膨大期所需要的钙呈增加的趋势,钙能增强植株抗性;铁变化范围是28.27~49.53 mg/kg(土壤栽培)、154.80~249.97 mg/kg(基质栽培),比值范围在1:5.05~5.48,该值在生长花期过程中均是先降后升,由此可以看出从营养生长期至花芽分化期所需要的铁呈增加的趋势,铁可以促进植株的营养生长;镁变化范围是32.67~64.80 mg/kg(土壤栽培)、289.00~362.03 mg/kg(基质栽培),比值范围在1:5.59~8.85,该值在土壤栽培模式下的生长花期中均处于上升状态,而在基质栽培模式下的生长花期中则先升后降,但下降不多,说明镁能促进叶绿体的活性功能,从而增强植株抗性;钠变化范围是64.93~76.32 mg/kg(土壤栽培)、291.33~311.84 mg/kg(基质栽培),比值范围在1:4.09~4.49,该值在土壤栽培模式下呈下降趋势,而在基质栽培模式下则是先降后升;锌变化范围是26.43~30.46 mg/kg(土壤栽培)、214.56~274.55 mg/kg(基质栽培),比值范围在1:8.12~9.01,该值在土壤栽培模式下呈先升后降趋势,而在基质栽培模式下则先降后升,锌能促进节间伸长,从而增加花枝长度.

-

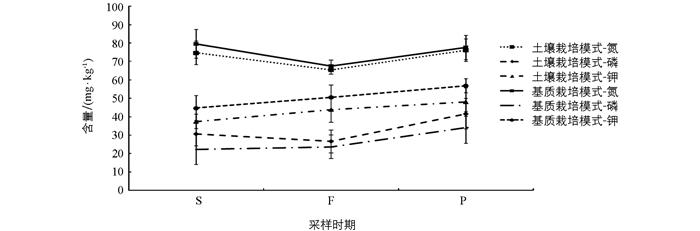

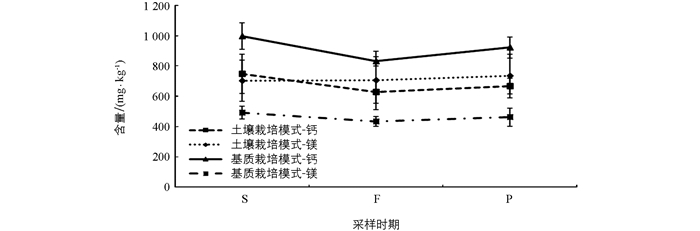

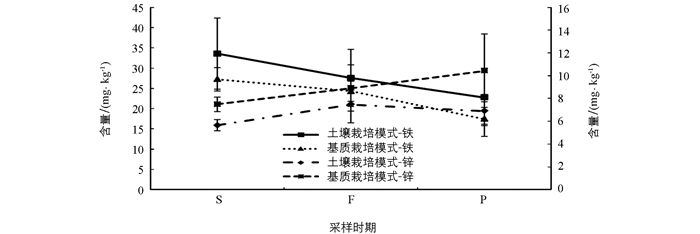

从图 7-图 9中可以看出,土壤栽培模式下植株叶片氮含量变化范围是65.37~76.10 mg/kg,而基质栽培模式下植株叶片氮含量变化范围是67.57~79.53 mg/kg,该值在生长花期中均是先降后升,说明从营养生长期至花芽分化期植株对氮的积累减少,消耗较多,而从花芽分化期至花蕾膨大期植物对氮的积累增加了,消耗减少,植株转为生殖生长;磷含量变化范围是26.60~41.63 mg/kg(土壤栽培)、22.20~34.10 mg/kg(基质栽培),该值在土壤栽培模式下是先降后升,而在基质栽培模式下是呈上升趋势,说明在花期生长过程中植株对磷的积累是增加的,磷能促进花芽分化和花蕾膨大;钾含量变化范围是37.37~47.97 mg/kg(土壤栽培),44.70~56.80 mg/kg(基质栽培),该值在生长花期中均呈上升趋势,说明在花期生长过程中植株对钾的积累是增加的,钾能增强植株抗性.钙含量变化范围是628~748 mg/kg(土壤栽培),830.33~996.87 mg/kg(基质栽培),比值是1:1.3,该值在花期生长中均是先降后升,说明钙能增强植株抗性,促进花芽分化.镁含量变化范围是702.67~734.23 mg/kg(土壤栽培)、433~491 mg/kg(基质栽培),比值是1.5~1.6:1.该值在土壤栽培模式下呈上升趋势,而在基质栽培模式下则先降后升,说明植株在花期生长中对镁的需求呈增加的趋势,镁能增强叶绿体活性,促进花蕾膨大.铁含量变化范围是22.77~33.60 mg/kg(土壤栽培),17.43~27.27 mg/kg(基质栽培),比值是1.2~1.3:1,该值在生长花期中均处于下降状态,说明植株在花期生长中对铁的消耗更多,铁能促进花芽分化和花蕾膨大.锌含量变化范围是5.66~7.48 mg/kg(土壤栽培)、7.49~10.43 mg/kg(基质栽培),比值是1:1.3~1.4,该值在土壤栽培模式下先升后降,而在基质栽培模式下则呈上升趋势,说明锌能促进花枝的生长.

-

通过温湿度监测数据发现:基质栽培模式下8月份的温差比较大,温度范围在17.7~39.5 ℃,温差达到20 ℃以上,相对湿度范围在40.9%~95.6%,湿度差达60%,因此8月份偶有花叶病和锈病发生,但发病率较低,在5%以内,这可能与基质栽培模式下的大量、微量元素更容易吸收,植株抗病力增强有关.土壤栽培模式下7月底至8月底这段时间的温差比较大,温度范围在16.9~39.8 ℃,温差达到20 ℃以上,相对湿度范围在38.7%~100%,湿度差达60%,因此这段时间的病虫害危害较多,特别是在花蕾膨大期有棉铃虫危害,发病率为5%,在花芽分化期发生白粉病,发病率为10%,在花蕾膨大期发生灰霉病,且主要发生在花蕾上,发病率为5%.这可能与土壤栽培模式下,植株对大量、微量元素的吸收不如基质栽培模式下的好,植株抗病力减弱有关.

-

统计两种栽培模式下3次花期的切花产量,发现土壤栽培模式下的切花产量范围为92 400~124 050枝/hm2,平均产量为111 300枝/hm2;基质栽培模式下的切花产量范围为144 000~161 100枝/hm2,平均产量为152 550枝/hm2,基质栽培模式下的切花产量比土壤栽培模式高出30%以上,可见基质栽培模式更有利于切花的生长.

-

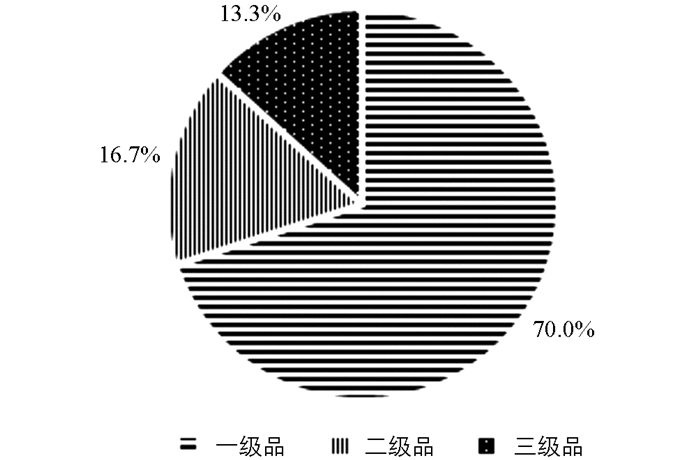

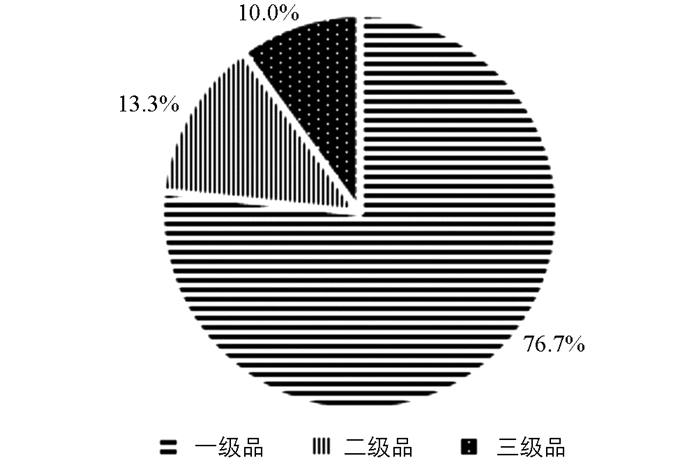

根据3次花期基质栽培和土壤栽培2种模式下不同品级统计数据进行换算,得出相应品级在2种模式下的占有比例,绘制得出如下所示图例(图 10,图 11).从图中可以看出,以鲜切花品级对比数据,两种栽培模式下均是一级品>二级品>三级品,且一级品所占比例均远大于其他两个品级;以栽培模式对比数据,一级品是基质栽培模式>土壤栽培模式、二级品是土壤栽培模式>基质栽培模式、三级品是土壤栽培模式>基质栽培模式.可见基质栽培模式下一级品的花是非常多的,品质较土壤栽培的好.

2.1. 栽培介质中pH值和有机质含量的变化

2.2. 栽培介质中大量元素的含量变化

2.3. 栽培介质中微量元素的含量变化

2.4. 植株叶片中营养元素的含量变化

2.5. 温湿度变化情况与病虫害发生的关系

2.6. 两种栽培模式下切花月季产量和品质分析

2.6.1. 两种栽培模式下切花月季产量

2.6.2. 品级评价分析

-

多数花卉植物适宜在pH值为5.5~6.5范围的栽培基质上种植,该范围内有效养分含量最高[7].试验数据显示两种栽培模式下栽培基质均为酸性,而基质栽培模式下pH值偏低,但月季植株也能健康生长,后期需要增加碱性肥料来中和酸性.有机质是栽培基质中营养成分重要供给对象,其含量是栽培基质肥力的重要指标之一[8].结果表明,基质栽培模式的可利用营养量更多些,植株生长相对旺盛,整体长势优于土壤栽培模式的月季植株;花芽分化期的值略小,表明切花月季在植株生长中期(茎秆、叶片、花苞均处于生长期)对有机质的需求较大,而植株生长后期即鲜切花成熟时期仅需维持花苞开放需求量即可,该项指标的测定与钟岩等人[9]关于有机质含量是土壤养分库供应能力的衡量标准的研究依据一致.

石健[10]的研究中提到,氮磷钾参与植物诸多生理过程,对其产量影响作用占50%左右的比重.栽培基质成分有效含量直接影响植物的正常生长,是判断栽培基质营养供应能力的重要指标[8].结果显示:栽培基质大量元素含量均充足,其中基质栽培模式的氮磷钾含量是土壤栽培模式的4~7倍,表明基质栽培模式的大量元素可利用量极为丰富,促进植株生长,过程中不易出现元素匮乏现象.王媛[11]的研究得出土壤氮磷钾含量的变化动态与土壤有效氮磷钾的供应状况相一致的结果,故通过营养含量测定就能分析出栽培基质养分供应情况.栽培基质的氮含量在花芽分化期的数值最大,表明在该时期栽培基质中碱解氮的可利用率最高,为植株茎秆生长、新芽分支提供养分及能量;磷含量在花芽分化期最小,反映出在该时期因月季植株生长对速效磷的需求强度相对大些,使其短时间的供应储备降低;钾含量在花蕾膨大期对应数值均是最大,表示该时期钾元素供应能力最强,进而说明植株生长在鲜花成熟时期对速效钾的吸收程度较低.张可[12]的研究中也提到,速效型大量元素含量情况能反应出该时间段栽培基质营养供应能力.

微量元素作为植物生长过程中生化反应的重要因素,参与一些功能蛋白的构建,是植物不可或缺的营养成分,对植物品质及产量有着无法替代的作用效益[13, 14].栽培基质中微量元素的含量多少与自然条件差异及基质类型有很大关联,其变化幅度往往在数倍和百倍之间[15].测定结果表明两种模式下栽培基质微量元素含量均充足,其中基质栽培模式的钙、铁、镁、钠、锌含量是土壤栽培模式的4~9倍,使得试验模式下月季植株的生理机能旺盛、抗逆性增强,又加强了植株对大量元素的吸收利用.钙元素在花蕾膨大期数值均偏小,即开花时期栽培基质中钙元素供应能力有所降低,低于植株生长过程;铁元素在花芽分化期数值最小,表明在花芽分化期时栽培基质中铁元素的被利用率最高;镁元素在花期中营养生长期数值最小、花蕾膨大期数值最大,表明月季植株从幼芽开始生长到结苞直至开花的过程中对镁元素的需求强度持续降低,前期镁元素的吸收有利于抗性的增强,这与张赛莉等人[16]的研究有类似结果.

从两种栽培模式下栽培介质中的大量和微量元素来看,基质栽培模式的营养元素含量充足,有利于切花月季的生长、花芽分化及花蕾膨大,因此,基质栽培模式是未来发展的方向.

切花月季植株叶片营养元素含量多少,能直接反映其具体生长情况,是判定植物养分状况的重要依据和关键指标[17].试验结果表明:植株叶片大量元素含量均在正常范围内,不会对其后期的产量、品质有所影响;基质栽培模式下植株氮、钾量偏高而土壤栽培模式下植株磷量偏高,说明基质栽培模式下的植株对氮钾元素的吸收能力比对土壤栽培模式下的植株更强些,而对磷吸收能力的降低主要原因是其栽培基质磷含量过高抑制其对该元素能量的吸收,进而使得基质栽培模式植株的磷含量低于土壤栽培模式植株.而黄德明等人[18]的研究证实,过量磷对植物根系吸收及运输能力有抑制作用.植株氮含量在花芽分化期偏小,主要原因是在花芽分化期植株从栽培基质中吸收的氮营养元素主要供应给新生嫩叶,且中下部位叶片的氮元素也部分转移到新生嫩叶上;磷含量、钾含量数值均在花蕾膨大期偏大,应是磷钾元素均与植株抗性有关,为了避免花苞因外界不良因素受到伤害使其产量、品质有所损失,该时期植株抗性应是最强.程文娟[19]的研究指出,较低钾元素供应量抑制植株正常生长及开花.

微量元素是构成植物体内部分酶或辅酶的重要部分,对植株生长极其关键,极具专一性[15].植物微量元素缺乏会直接导致其产量减少及品质低劣化,进而对人类生活的健康或品质造成不可忽略的影响[20-21].刘桂兰[22]的研究中提及到,微量元素具有改善植物细胞原生质胶体化学性质的能力,可增强作物生存的抗逆性.试验结果显示:植株微量元素含量均达到正常指标,其中基质栽培模式的钙、锌含量是土壤栽培模式的1.3倍,土壤栽培模式的铁含量是基质栽培模式的1.2倍、土壤栽培模式的镁含量是基质栽培模式的1.5倍.植株叶片钙元素含量均是先降后升,说明在花芽分化期植株对其营养吸收量最低,营养生长期时数值均是最高,说明在植株生长初期对钙元素需求量相对较大;铁镁元素含量在3次花期中变化情况不一致,主要原因是栽培基质中相应元素成分对植株吸收能力有不同程度的抑制或促进.

-

资料显示19 ℃~27 ℃之间的温度范围是大多数月季品种的最适宜生长温度[23].在切花月季温室栽培设施内部,最适宜植株生长的昼夜温差范围是10~12 ℃,温差过大会造成花蕾出现黑边,低温对较厚花边的品种易造成伤害[7];高温易迫使植株生长减缓,花芽分化抑制,花器发育不良,花期缩短[24].因试验设计时间是夏秋季节,又地处云南,两种模式下最低温度均在植株生长温度下限以上,所以月季植株避免了因低温带来不良生长影响.基质栽培模式下温室内部整体温度相对土壤栽培模式下的高些,营养生长期植株生长相对旺盛,有氧呼吸运动较强,进而使得温室内CO2浓度偏大温度偏高.

在张军云等[25]的研究中表明:月季植株最适宜在营养生长期和花芽分化期时相对湿度在65%左右、花蕾膨大期时相对湿度在80%左右的情况下生长;湿度过低使得植株叶片和花色颜色受到影响,复色品种颜色变淡、红黄色不再鲜艳,湿度过大(90%以上)易引发病害,如灰霉病、褐斑病.两种模式下温室在大多数情况下满足植株生长对相对湿度的要求,而土壤栽培模式下温室内部整体湿度相对基质栽培模式下的高些,该模式下病虫害发生机率相对大些.

据报道,美国花卉产业中有数万公顷范围的观赏植物种植区因病虫害受损,每年的经济损失高达6亿美元,因而为确保花卉生产的经济收益与观赏价值使得花卉病虫害的防治问题变得日趋重要起来[6].根据本研究病虫害发病情况可知,在切花月季种植过程中病害的发生频率高于虫害的发生频率;按病虫害发生时期对比,在营养生长期仅土壤栽培模式下植株有些许虫害发生,在花芽分化期土壤栽培模式和基质栽培模式均有病害发生,在花蕾膨大期土壤栽培模式和基质栽培模式均有病害发生且土壤栽培模式有虫害发生,即说明在花蕾膨大期病虫害发生频率相对较高;按栽培模式对比,土壤栽培模式在营养生长期及花蕾膨大期有虫害发生、在花芽分化期及花蕾膨大期有病害发生,而基质栽培模式在花芽分化期及花蕾膨大期有病害发生,即说明切花月季的土壤栽培模式的病虫害发生频率高于基质栽培模式的.

综上所述,基质栽培模式应该是未来切花月季生产的主要发展方向,该模式易于控制水肥配比,环境易于控制,病虫害发生少,植株更容易吸收营养,生长健壮,产花量大,品质好.

下载:

下载: