-

随着城镇化进程的推进,城乡建设用地时空演变成为土地利用变化研究的热点[1].城乡建设用地作为人类非农经济活动的主要载体,是人类进步与社会发展的重要基础,城乡建设用地的扩张也是经济发展的必然趋势[2].我国改革开放以来,城镇化发展迅速,对城乡建设用地的依赖严重,城乡建设用地扩张形成两对难以调和的矛盾[3-4]:一是人口增长对粮食大量需求背景下最严格的耕地保护制度与城乡建设用地占用耕地实现扩张的外部矛盾;二是土地制度不完善等因素影响下城镇建设用地与农村建设用地“双增”的内部结构矛盾.因此,研究区域城乡建设用地时空演变特征与形成机理,对于区域城乡建设用地的合理配置与城乡建设统筹规划具有现实意义.

关于城乡建设用地相关研究,国外多集中于城市土地扩张及影响因素研究[5],擅于利用GIS,RS等技术作为辅助手段[6];国内主要着眼于全国[1, 7]、地区[8-9]及省市域[10-11]层面研究,在城乡建设用地时空演变特征[1, 9]、扩张驱动力[12-13]、转型发展[14-15]等方面取得了新的进展,也有学者重点研究城乡建设用地增减挂钩与优化配置[4, 16]、城乡建设用地与人口耦合发展[17-19]等典型案例.研究区多为全国、省市域等宏观单元,区县域等微观尺度的研究尚不多见;对驱动机制影响因子的差异分析相对较少,且鲜有从地理空间分布角度进行剖析.因此,本文以重庆市南岸区为例,对城乡建设用地演变特征进行深入剖析,并运用地理探测器探测其演变的驱动因子及作用原理,拟为南岸区城乡建设用地空间配置与城乡统筹发展提供依据与参考.

全文HTML

-

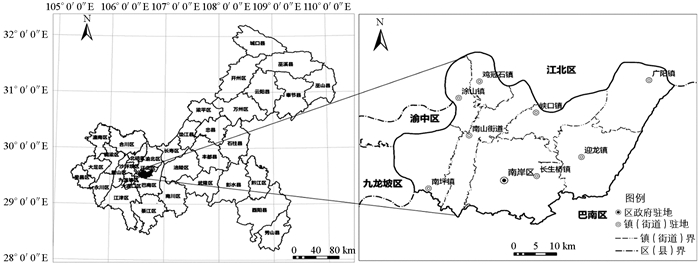

南岸区位于重庆市西南部,是重庆市主城九区之一,重庆“一小时经济圈”核心区(图 1).南岸区是以城市为主的都市工业区、中央商务与国际会展区、高新技术产业和先进制造业基地,经济发展多元化且持续稳定.南岸区作为重庆市重要经济增长点,在未来城乡一体化发展中,其城镇建设用地将占主导地位,成为重庆市高度城镇化的典型地区.

-

研究数据选取2009-2016年重庆市南岸区面板数据.南岸区历年城乡建设用地数据源于全国第二次土地调查数据及2010-2016年土地利用变更调查数据,相关人口、经济社会等数据源于《重庆市南岸区统计年鉴》(2010-2017年)、重庆市南岸区土地利用总体规划(2006-2020年)等文本.

本文城乡建设用地的范畴为城镇建设用地(城镇工矿用地)和农村建设用地(农村居民点用地),城镇工矿用地数据由历年变更调查数据中城市、建制镇提取,农村居民点用地数据由村庄提取.

-

单一土地利用动态度可定量表达某时序研究区土地利用的变化速率,反映土地利用变化的趋势[20].本文以此来表征研究区在一定时段内某一城乡建设用地的变化速率,计算公式为:

式中:K为研究时段内某一城乡建设用地的变化速率;Ua,Ub分别为研究初期和末期某一城乡建设用地的面积;Δt为研究时段.

-

单一土地利用类型变化率可反映同一土地利用类型在某时序内变化的区域差异,反映土地利用变化的空间特征[21].本文以此来表征某一城乡建设用地的相对变化率,反映其变化幅度的区域差异,计算公式为:

式中:Rr为某一城乡建设用地的相对变化率;Ka,Kb分别为某个研究区域内某一城乡建设用地研究初期和末期的面积;Ca,Cb分别为整个研究区某一城乡建设用地研究初期和末期的面积.

-

土地利用强度指数可定量表征某时序内研究区某一特定土地利用类型的变化强度,反映不同区域土地利用的数量变化差异[22-23].本文参照该指数,计算城乡建设用地变化强度指数,以反映各镇街城乡建设用地变化强度的空间差异特征,计算公式为:

式中:RULI为某一城乡建设用地j在空间单元i内的变化强度指数;Kj,a,Kj,b分别为研究初期a和研究末期b城乡建设用地j在空间单元i内的面积;LAi为空间单元i的土地总面积;T为研究时段.

-

土地利用转移矩阵能反映研究区某一时段初期和末期各地类之间相互转化的动态过程信息,既包含了某研究时点各地类的面积,又表达了研究初期地类面积转出和研究末期地类面积转入的信息[24].土地利用转移矩阵通用形式为:

式中:Sij表示转移前的i地类转换成为转移后的j地类的面积.矩阵中的每一行元素代表转移前的i地类的流向信息,矩阵中的每一列元素代表转移后的j地类的来源信息.

-

城乡建设用地变化弹性系数用于描述城乡建设用地变化速率与人口变化速率之间的关系,能客观评价城乡建设用地扩张或减少的合理性[12, 25],计算公式为:

式中:Ei为第i时段某一城乡建设用地的变化弹性系数;Ki为第i时段某一城乡建设用地的变化速率;Pi为第i时段对应人口的变化速率.

-

地理探测器由王劲峰等[26]结合空间叠加技术和集合论提出,应用领域逐渐拓宽,近来有学者将其用于县域城镇化[7]、农地非农化形成机理[27]等研究.本文拟引入该模型,用于探测自然、经济社会及政策等因素对城乡建设用地演变的驱动作用,计算模型如下:

式中:PD,U是探测因子D对城乡建设用地变化的解释力;n为整个区域样本量,n=8;σ2为整个区域城乡建设用地变化率的离散方差;k为次级区域个数,ni,σi2为次级区域i的样本量和方差.当σ2≠0时,模型成立,PD,U取值区间为[0, 1];当PD,U=0时,表明探测因子对城乡建设用地变化没有解释力,当PD,U=1时,表明探测因子对城乡建设用地变化具有绝对控制力,PD,U值越大,说明探测因子对城乡建设用地变化的驱动作用越强.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源及预处理

1.3. 研究方法

1.3.1. 单一土地利用动态度

1.3.2. 单一土地利用类型变化率

1.3.3. 土地利用强度指数

1.3.4. 土地利用转移矩阵

1.3.5. 城乡建设用地变化弹性系数

1.3.6. 地理探测器

-

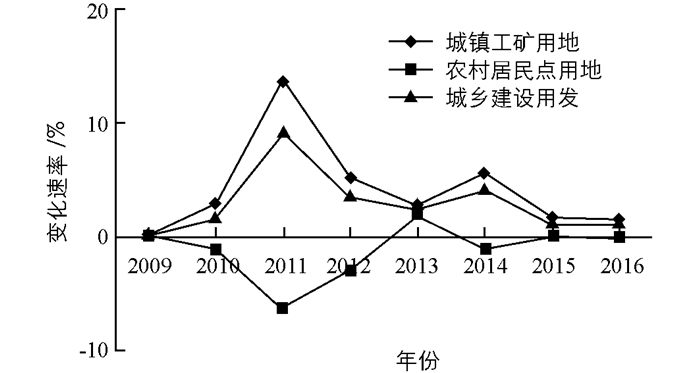

2009-2016年南岸区城乡建设用地变化大致经历2个增长速率“先增后减”的增长周期:2009-2013年城镇工矿用地大幅增长与农村居民点用地大量减少阶段;2013-2016年城镇工矿用地持续稳定增长与农村居民点用地小幅减少阶段(图 2).

第一个周期,城镇工矿用地增加1 728.40 hm2,占总增加量71.31%,平均增长速率达6.02%,高于年均水平,2009-2011年由缓慢增长到快速增长并在2011年达到增速峰值13.66%,2011-2013年仍持续增加但增速放缓;农村居民点用地减少178.44 hm2,占总减少量94.46%,平均减少速率为-2.45%,其绝对值高于年均水平,2009-2012年持续减少并在2011年达到最大减少速率-6.76%,2012-2013年略有增加.第二个周期,城镇工矿用地增速经小幅波动后趋于稳定,平均增长速率为2.70%,低于年均水平;农村居民点用地小幅减少后略微增加,增加量小于减少量,整体呈减少趋势(表 1).

城乡建设用地发展趋势与城镇工矿用地增长趋势大致相同,与农村居民点用地呈相反的对称变化,说明城镇工矿用地变化在城乡建设用地变化中占主导地位,农村居民点用地减少削弱了城乡建设用地增长幅度与速率.整体而言,南岸区城镇工矿用地持续增长,2009-2013年增长较快,2013-2016年在政府的规划控制下增速逐渐放缓,农村居民点用地整体呈减少态势.农村居民点用地与城镇工矿用地面积比例由2009年的1:3.60变为2016年的1:5.43,内部结构发生较大变化,表明南岸区近年来城镇化、工业化发展迅猛.

-

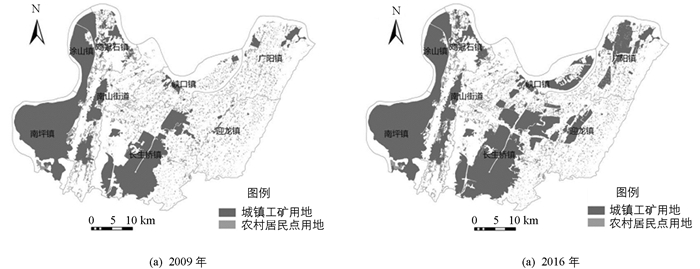

2009-2016年南岸区各镇街城乡建设用地的变化情况存在明显差异(图 3),主要发生在南岸区中东部,即中心城区以外区域,广阳镇西北部、迎龙镇西部、峡口镇广阳岛及长生桥镇东北部城镇扩张显著,该区域位于重庆市经济开发区.南岸区中心城区发展较早,城镇空间较为饱和,近年来发展重心逐渐东移至经开区及长生桥镇在内的江南新城.同时,人口转移刺激城镇发展与基础设施建设,先进制造业与高新技术产业的引入也进一步促使经开区工业用地、商服用地迅速增加.

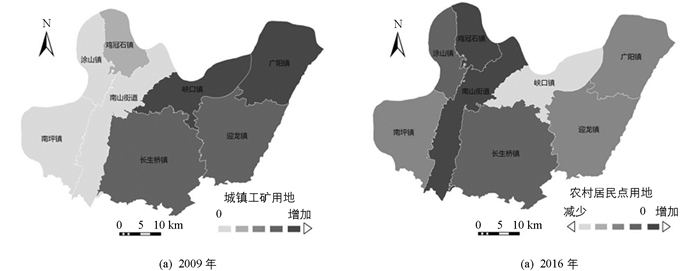

城镇工矿用地变化方面,中心城区内外差异明显(表 2、图 4).中心城区镇街的平均净增量为55.72 hm2,总净增量仅占全区9.20%,各镇街相对变化率与变化强度指数均低于南岸区平均水平,城镇工矿用地扩展相对缓慢;中心城区外镇街的平均净增量为550.23 hm2,总净增量占全区的90.80%,各镇街相对变化率与变化强度指数均高于平均水平,城镇工矿用地呈高速扩张状态.

农村居民点用地变化方面,中心城区内外差异不明显,除南山街道与鸡冠石镇略有增加,其余镇街均呈减少变化(表 2、图 4).涂山镇与长生桥镇减少强度相对较小,低于全区平均水平,南坪镇、迎龙镇及广阳镇减少强度略高于平均水平,峡口镇减少强度最大,高于平均水平3倍,主要由于广阳岛地区城镇扩张占用大量农村居民点用地.

-

2009-2016年南岸区城镇扩张86.57%来自农用地,占用耕地现象严重,7年共占耕地1 148.05 hm2,耕地对新增城镇工矿用地总面积贡献率高达46.94%(表 3),其次对园地、林地占用比重也较大,此外还源于农村居民点用地的整理,通过增减挂钩、地票制度等方式获得城镇空间指标用于城镇发展建设,对其他地类占用相对较少.农村居民点用地整体呈减少态势,但转入转出土地利用类型差异较大,导致土地利用结构发生较大变化,农村居民点用地减少多源于城镇扩张与交通水利等基础设施建设占用,而增加多源于耕地,因此农村居民点用地量虽有减,却加剧了耕地减少.同时,由于南山、明月山等区域地形复杂且南山矿区耕作层受损严重,难以复垦为耕地,农村居民点复垦工作推进困难.整体而言,2009-2016年南岸区城镇扩张占用耕地、林地现象严重,耕地后备资源严重匮乏,生态环境趋于退化.因此,合理确定城市开发边界,坚守耕地保护红线与生态保护红线,明确“三线”边界是南岸区持续发展兼顾保护的关键.

-

2009-2016年南岸区人均城镇工矿用地先增后减并逐渐稳定在约109 m2/人的水平,该水平高于南岸区的预期水平93 m2/人,人均农村居民点用地大幅增加后略微减少并稳定在约279 m2/人的水平,该水平高于规划指标上限140 m2/人且发展趋势与农村人口减少不相协调(表 4).由此可见,南岸区土地城镇化快于人口城镇化,农村宅基地退出慢于农村人口析出,土地城镇化拉力过大而宅基地退出推力太小致使城乡建设用地集约利用水平较低,城镇扩张太快而农村“空心化”现象较严重.

2009-2016年南岸区城镇工矿用地扩展弹性系数为1.32,高于公认合理标准1.12[28].由表 5可知,第一个周期,城镇工矿用地与城镇常住人口增速均先增后减,但城镇扩张更为剧烈,扩展系数处于较高水平;2013年城镇扩张速率放缓,放缓幅度大于城镇人口增长速率的放缓幅度,扩展系数下降到较低水平.第二个周期,2014年城镇扩张出现小幅突增,同期城镇人口增速放缓,扩展系数徒增达到该周期峰值2.36;2014-2016年在相关政策约束下,城镇扩张趋于缓和,城镇人口增速逐渐稳定,扩展系数大幅下降达较低水平.整体而言,2009-2016年南岸区城镇扩张与城镇人口增加不相协调,扩展系数存在周期变化现象,城镇工矿用地未真正达到高集约利用水平,土地利用效益有待提高.

2009-2016年南岸区农村居民点用地扩展系数除2013年、2015年小于0,其余年份均大于0(表 5). 2009-2012年,农村居民点用地减少速率与农村人口减少速率具有相同态势,且农村人口减少速率远大于农村居民点用地减少速率,说明近几年南岸区城镇化推进过程中,人口转移比农村居民点减少更快速、更剧烈. 2013年、2015年农村人口持续减少,但农村居民点均比上年有所增长,出现“人减地增”的不合理现象,农村居民点用地方式粗放失调.

2.1. 城乡建设用地时序变化

2.2. 城乡建设用地空间差异

2.3. 城乡建设用地动态转换

2.4. 城乡建设用地集约利用水平

-

借鉴已有研究成果,结合南岸区实际情况,本文从自然基底条件、经济发展水平、社会生活状况、交通发展状况和政策制度环境5个方面选取10个和9个因子分别作为城镇工矿用地和农村居民点用地演变的探测因子(表 6).其中,净增城镇工矿用地占用耕地比例表现土地利用政策与控制指标对城镇扩张的作用合力,净增城镇工矿用地占用农村居民点用地表现增减挂钩政策、重庆地票制度作用下农村居民点的整理力度.利用公式(6),分别计算出南岸区城镇工矿用地与农村居民点用地演变的决定力PD,U值.

-

从城镇工矿用地变化影响因子的探测结果来看,Xt4对城镇工矿用地增长影响最大,解释力高达0.997,说明固定资产投资完成额的增加一方面改善了城镇基础设施水平,另一方面吸引了高新技术产业与新兴部门,直接促使城镇工矿用地增加的同时通过调整经济结构与增强经济实力进一步加大了城镇扩张;其次,Xt6以及Xt10对于城镇工矿用地的增长也具有较大影响,解释力分别为0.967,0.947,前者说明城镇人口增加对空间的需求促使了城镇工矿用地的直接增长,后者说明土地政策对城镇扩张具有推动作用,通过增减挂钩、地票制度置换得到城镇空间指标;此外,Xt3与Xt7对城镇扩张的影响也较为显著,解释力为0.688,前者说明第二、第三产业投资不断扩大,工业用地大幅增加且相关产业扩大,促进了城镇建设用地进一步扩张,后者契合了国内外学者研究的类似结论,居民收入大幅增加会刺激城市房地产发展,进而促进城镇建设与扩张[12, 25, 29];另外,社会消费品零售总额的增长刺激了服务业发展,等级公路密度的增长改善了交通条件,进而对城镇工矿用地增长产生了一定影响;相比而言,Xt1,Xt9和Xt2在本次探测中未呈现较好的解释力,城镇工矿用地多由耕地转换而来,只能说明城镇扩张的结果是大量占用耕地,不能说明占用耕地的比例大是促使城镇扩张的原因,因此土地政策对于城镇扩张占用耕地的约束对于城镇工矿用地演变的影响不大,而GDP变化率对城镇工矿用地增长的影响更小,说明近年经济发展对城镇扩张的刺激作用逐渐弱化.

从农村居民点用地变化影响因子探测结果来看,Xc3对农村居民点用地的减少影响最大,解释力高达0.947,第二、第三产业投资扩大且相关产业入驻,通过转变近郊农村居民点用途以满足激增的工业用地需求;其次,Xc6与Xc1对农村居民点用地的减少也具有较大影响,农村人口大量向城市转移促使农村宅基地实现部分退出,尤其位于海拔较高且地形复杂不宜长期居住的南山区域和海拔较低将进行开发的广阳岛区域,农村居民点用地减少较显著;此外,Xc5和Xc9对农村居民点用地减少的影响作用也较明显,尤其后者亦是城镇工矿用地增加的主要影响因子,通过增减挂钩政策、地票制度等推进农村居民点整理工作,将农村建设用地指标置换进行城镇建设;相较而言,其他影响因子对于农村居民点的减少作用不明显,农民收入增加后未过多用于新建宅基地,而可能进行其他消费,注重提升生活质量,同时,经济发展的带动作用未将辐射范围扩大到农村地区,农村建设用地的变化受经济刺激作用较小.

3.1. 城乡建设用地演变探测因子选取

3.2. 城乡建设用地演变地理探测机理分析

-

1) 城镇工矿用地呈周期性波动增长,农村居民点用地整体呈减少态势且减少幅度与速率小于城镇扩张,城乡建设用地持续增长;

2) 南岸区发展重心东移,城镇扩张主要集中在中心城区以外,尤其位于重庆市经济开发区内的区域扩张显著,农村居民点用地中心城区内外变化差异不明显;

3) 城镇扩张与新增农村居民点用地占用耕地比例高,原农村居民点极少复垦为耕地而多被扩张为建设用地,耕地后备资源匮乏且生态趋于退化;

4) 城乡建设用地集约利用水平较低,城镇扩张处于不健康状态,土地城镇化快于人口城镇化,农村居民点用地方式粗放,农村宅基地退出慢于农村人口析出;

5) 城镇工矿用地与农村居民点用地变化的驱动因子存在差异,城镇工矿用地增长主要受固定资产投资额增长对基础设施建设与新兴产业入驻的推动作用,以及城镇人口增长对城镇建设用地的大量需求与增减挂钩政策、地票制度置换得到的城镇空间指标影响,第二、第三产业与城镇人口可支配收入的提升对城镇扩张作用也较为明显,农村居民点用地的减少则主要受第二、第三产业变化率与城镇人口变化率影响.

本文着重分析了城乡建设用地时序变化、空间差异、动态转换、集约利用水平及影响因子,但由于城乡建设用地时空演变内容丰富,形成机理更是一个复杂的地理过程,因此城乡建设用地与人口变化耦合关系、城乡建设用地协调与转型发展将是下一阶段需要重点关注的研究方向.同时,地理探测器是探测城乡建设用地变化主要影响因子的有效方法,但从形成机理与格局动态变化角度思考,仍值得进一步深入探索.

下载:

下载: