全文HTML

-

历史街区是城市历史沿袭和文化传承的集中体现,其关注度和研究热度也一直较高[1]. “非保护类历史街区”[2]的概念在2016年中国城市规划年会论坛上一经提出就迅速地进入了人们的研究视线.非保护类历史街区承载着浓厚的城市记忆,能够展示城市历史沿革和反应当地传统文化特色[3],但也存在着城市文脉延续困难、内部各组团发展不均、历史空间和生活空间混杂不清等多方面问题[4].

现阶段对于城市非保护类街区的研究主要从3个方面进行:①介绍非保护类街区的定义与实例列举[5];②对保护类街区和非保护类街区进行横向区别对比[6];③对街区中的社区、建筑、交通路径的活力再生模式进行讨论[7-9].而针对城市本身形态和城市内非保护类历史街区空间形态的历史演变过程则相对研究较少.

空间形态的历史演变既包括了城市公共空间的更新,也包括了社会经济活动的发展[10].随着非保护类街区对城市发展的价值不断体现,非保护类历史街区的演变成为城市更新发展的重要体现点之一.本研究将从城市和街区的发展角度出发,建立城市和街区两个尺度的空间拓扑关系,在每个尺度上选取同一区域的不同时间点相互比较,归纳出研究对象多层次空间形态特征,通过类比提出城市和非保护类历史街区的协同发展要点.

-

重庆市合川区文峰古街片区总占地面积约43 hm2,地处嘉陵江和涪江两江交汇的滨江南部.整个街区依靠岩壁往内而建,以地标性建筑“文峰塔”为中心,向沿江两端辐射形成近条状通廊.原址的文峰老街始建于西周时期,由于水运码头繁荣,在明清时期盛极一时.

文峰古街片区于2010年开工改造建设,2012年5月全面向社会公众开放.文峰古街片区内文峰塔、抗战盐仓及晒网沱码头等历史区域虽然有着较高的历史文化价值,但是因为城市的不断发展而受到更新建设的侵入,导致在改造之前,整个街区已经展现出年久失修、杂乱无章的状态.大量的民居建筑因为常年无规划无管束地发展,内部交通不畅达,布局较为混乱[11].城市的历史价值和城市的发展问题都在该街区中有所体现,因此可以说文峰古街片区是城市内部非保护类街区的典型代表之一.

-

合川文峰古街片区既是有着文化传承价值的历史街区,又是在旧城更新改造中有过较大变化的城市街区.城市的历史文化需要存留,街区的发展更新需要推进,而非保护类历史街区缺乏明确界定的保护范围,无序的发展过程也就产生了空间上的矛盾.城市本身和非保护类历史街区都有不同程度的发展更新,城市的问题体现在城市中心转移带来的发展是否均衡、城市交通是否主次干道分明、城市的空间能否承受混合丰富的功能等方面,而历史街区的问题体现在内部步道是否便捷、能否准确向游客传达应有的精神文化等方面.所以本研究在选取多个时间点的基础上,通过划分宏观和微观两个尺度对应街区与城市发展关系、街区自身内部变化这两个方面,力求较为立体地阐述研究对象的空间形态变化过程.

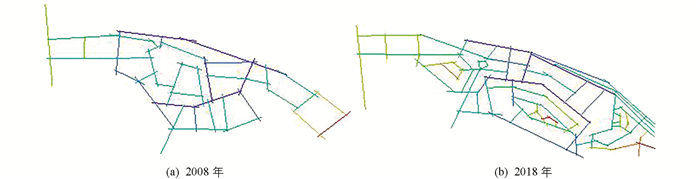

在研究空间形态的方法中,空间句法对目标空间进行了层次上的划分,然后进行空间上的分割,并在此基础上进一步分析其复杂的相互关系[12].空间句法运用新的方法描述城市公共空间,也将社会经济活动引入到空间之内,展示了空间与社会的系列理论关系和实践技术[13].本研究将主要采用空间句法理论及其辅助软件作为主要的技术手段去解析研究对象存在的实际问题.在资料采用和数据来源方面,主要将依据合川区1971年改革开放和城市大规模发展之前、2008年城市快速发展时期、2018年城市存量发展时期这3个重要时期的城市街巷地图(图 1:据图片资料整理、改绘.)以及文峰古街2008年进行旧城更新改造前的老街区和2018年旧城改造基本完成后重新开放的新街区的平面图(图 2:据图片资料整理、改绘.)导入AutoCAD中做进一步的图形处理,并建立空间句法轴线模型,便于在空间句法辅助软件Depthmap中进行下一步的详细分析.

-

在宏观尺度上,主要分析文峰古街历史街区与所处地——重庆市合川区城市整体的关系,着重关注场地在城市中的所处区位和场地边界与城市的相交部分.在这一尺度上,城市的平面空间发展更新主要体现在城市集成核的转移、城市内部主次干道的转变以及城市内部空间复合功能的负载潜力变化这3个核心问题.在空间句法的多个形态变量中,选取集成度、控制值和共生度对应城市尺度的3个方面.

在微观尺度上,主要分析文峰古街历史街区的自身内部空间,着重关注建筑群体分布情况和街巷广场等公共活动空间.在这一尺度上,街区本身的发展更新主要体现在内部交通的便捷程度变化、居民游人对于整个街区的认知程度转变这两个核心问题.在空间句法的多个形态变量中,选取深度值和可理解度对应街区尺度的两个方面(表 1).

2.1. 研究对象概况

2.2. 空间形态多层次划分与研究方法简介

2.3. 空间句法的形态变量选取

-

集成度表达了范围内的某一个节点对周围的交通吸引潜力,集成度是一个关于“1/Total depth”的函数,集成度越高的节点,其可达性和交通便捷性就越高;集成度较低的空间通常从其他节点到达比较困难.

通过对合川区1971年、2008年、2018年3个时期主城区区域的空间系统构建的空间句法分析对比,得到了合川区城市集成核的动态转移图像,在图像上暖色集中出现的区域即为核心部分(图 3). 1971年,城市集成核位于涪江沿岸,整体集成度数值为1.125 42,当时水运较为发达,沿江码头渡口较多,合川区城市内部有多条道路直通各个码头渡口,而合川区城市内部仅有一座大桥连接南北城区,图 2中表示集成度较高的红色和橙色的轴线基本分布在涪江大桥和滨江路周边,整体形成了“一桥连两岸”的城市结构. 1981年,合川区遭受特大洪灾,城区开始大规模重建[14]. 2008年,随着城市道路的快速发展,水运已不再是城市主要交通方式.涪江二桥的建成加强了南北城区的联系,城市集成核开始往商业更加丰富的北城,尤其是瑞山路周边转移,此时城市的整体集成度数值为1.310 69. 2018年,城市结构继续丰富,整体集成度数值增长到1.365 07,南屏大桥建成后与东渡大桥、涪江大桥形成城市内部3个城区的交通回环,城区联系进一步加深.城市西北部发展加快,形成大学城片区和花滩新城片区.城市内文峰古街、滨江路和城市阳台的建设,使得沿涪江地段成为了集成度较高的城市热区,这一些路段也在轴线图上表现为红色或者橙色.而城市边缘新建的湿地公园和大学城等集成度较低的地段多表现为蓝色或紫色,这些空间的通达性相对较差.

在经过近半世纪的发展后,城市大规模建设,新的路网不断搭建,城市边缘逐渐扩张,内部结构更加复杂化,街道互相形成网格形式,由巷道进行穿插,形成较为丰富的城市交通网络.在轴线图中,城市集成核均稳定集中在沿涪江两岸附近,表明城市一直是围绕着城市的中心不断发展.而集成度数值不断地增长,表明随着城市内部较大规模的城市建设和旧城改造,充足发展后形成大斑块的城市用地逐渐取代了生活、历史和文化气息更为浓厚的细化的街巷空间,虽然城市整体形态更加清晰,但是可能逐渐缺失一些城市内部空间中的细节.

-

控制值表达为一个节点对与之相邻的多个节点的控制能力,在Depthmap中,相对轴线颜色越接近红色,其控制值越高.在控制值轴线图(图 4)中,1971年、2008年、2018年数值相对较高的分别是瑞山路、南屏路和涪江大桥,数值分别为4.533 77,3.294 05和2.798 41,且代表高数值的暖色系轴线数量逐渐变多,表明在这3个时期中,城市内部空间的相互控制力有所增加.

1971年,北城部分相对发展状况较好,但交通多为短轴线,从而导致几乎横贯北城,并与多条短轴线相交的瑞山路成为了控制力最高的街道;2008年,南城部分已经成为城市新的行政和商住中心,横纵斑块分区下的南城街区中相对更长的南屏路也就成为了南城乃至整个合川对周边控制力最强的街道;2018年,新的跨江大桥建成,城市内部进一步发展,交通形成大环线,而这条环线上的涪江大桥的作用随之而升,整个城市数条控制值相对较高的道路也使得城市交通热区分布更加平均,让城市主干道压力也相应减低.随着时间的增长,城市主干道的选取从单纯的长街就是城市干道,转变为地理位置重要、周边交通运转灵活的街道才是主体,而且这样的主体街道量不断增加,使得城市交通更加合理化和多样化.

-

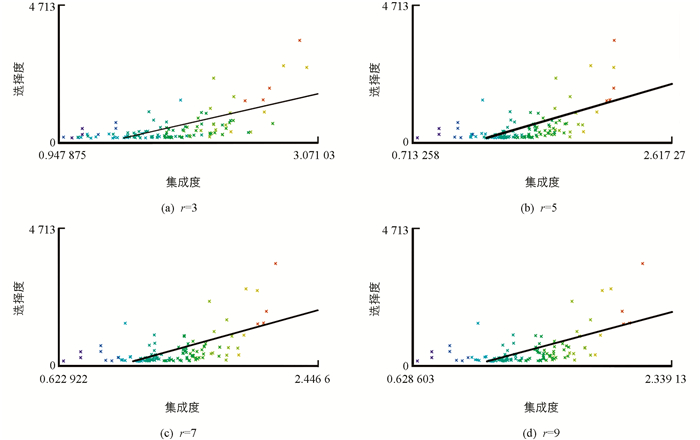

共生度表示了空间中其片区域承载复合功能的潜力.共生度越高,表示该区域能够承载复合功能的潜力越大;相反,其承载潜力相对较小.选择同一时期不同尺度的轴线图,在Depthmap中将集成度设置为X轴,将选择度设置为Y轴,而共生度的数值就是选择度和集成度作为变量时回归系数R2的数值(表 2). R2的数值和共生度的大小呈正相关关系.通过在Depthmap中建立合川城区拓扑半径r=3,r=5,r=7,r=9的空间句法轴线模型,得到全城交通网络的集成度与选择度的参数,用这两个参数值建立共生度线性方程.

从纵向时间轴上,总结3个时期合川城区的发展来看,城市在处于2008年的时候共生度最高,而2018年较1971年来说也是全面领先的.其原因就在于城市在改革开放大建设之前,城市承载的功能不多且每个片区均较为单一.在城市建设高峰阶段的2008年左右,城市发展潜力最大,新城区的出现也带来了新的城市功能分区,这个时期城市的复合功能承载潜力是相对较高的.增量建设期过后,城市功能分区也逐渐稳定,形成了多个城市组团,城市复合功能承载潜力开始下降,多个地区从政商农住的混合区域整合为单一性质的城市组团.

从横向空间轴上,对比r值选取对数值的影响来看,3个年份最高的值分别出现在1971年的r=9得到的数值(0.176 944)、2008年r=7得到的数值(0.583 599)和2018年r=3得到的数值(0.393 987).在共生度研究中,拓扑半径r的大小也就代表着功能影响半径的大小. r越大,复合功能的承载潜力就在越大的范围内能得到体现;反之,潜力只在相对小范围内体现出来.从现状来看,随着时间的推移,城市的发展,复合功能的承载潜力影响范围逐渐缩小,所以可以说现在城市的发展模式也逐渐从功能的高数量覆盖转变为了每个功能的高质量打造上(图 5).

-

深度值表达的是范围内的节点在拓扑意义上的“可达性”,表示从1个节点到另1个节点需要的步数,这里的数值不是代指实际中的距离,而是这1个节点在到达全局中的另1个节点的“交通便捷性”.

在对文峰古街片区2008年和2018年的轴线图进行空间句法分析后,代表深度值相对较低的蓝紫色轴线均大幅集中在街区的核心公共区域,这些交通道路多是形成环线且围绕了一片功能区域.在核心区域的北侧有涪江、西侧有交通要道涪江大桥,这两侧的地理特性阻隔了街区向外延展的趋势.街区的主要发展在东南侧,尤其是在东侧随着远离核心区域(在图像上表现为暖色轴线),联系开始逐渐匮乏,其深度值逐渐升高(图 6).

在2008年,交通便捷性最高的区域处于围绕街区中心的文峰塔而形成的公共活动空间,此时的民居建筑布局呈放射型发展,有利于区域内居民的出行.在重新规划后的2018年,交通便捷性较高的区域逐渐增大,进一步囊括了两片主要商住区,这样的发展也综合了居民的出行方便和游客的交通便捷.但是在两个时间段得到的深度值平均数为161.302和417.012,深度值大幅增加,这也表明随着空间结构的不断发展和细化,单一的聚居区转变为综合性的城市街区,路网的交错复杂和地理位置的限制使得文峰古街片区内部的整体交通便捷性有所下降.

-

可理解度表达的是在1个节点上理解整个空间的能力,而可理解度的值则是将局部集成度作为X轴,全局集成度作为Y轴进行线性回归分析得到的数值R2.在空间句法软件Depthmap中建立2008年和2018年文峰古街片区的两个轴线模型,并分别对两个轴线模型在拓扑半径r=3和r=n的情况下进行分析,得到文峰古街片区的全局集成度和“r=3”的局部集成度(图 7).当整个空间的可理解度较低时,R2的值处于0~0.5之间;当可理解度相对一般时,R2的值处于0.5~0.7;当可理解度较高时,R2的值则会大于0.7.

从Depthmap生成的散点图来看,2008年文峰古街片区的可理解度为0.791 910,处于较高水平,而到了2018年降到了一般水平的数值0.577 041(图 8).这样来看,通过整合后的文峰古街片区整体的环境辨识度降低,虽然在重建更新发展中扩宽了街区范围,但是相应局部的人性化活动元素和公共空间的缺失,让人会在部分空间内产生困惑和迷失感.主要原因就在于随着文峰古街片区的面积增大,其功能也更加丰富,它不单单是一个城市居住区域或历史文化区域的集合,而是形成了泾渭分明的多个区域,其中包含了多种功能形态.新建商住区域和历史建筑、文化商业街和生态滨江公园等元素的杂糅,所表现出的思想和风格的差异导致了居民或者游人很难从某一节点认知理解到整个空间.

3.1. 宏观尺度

3.1.1. 不同时期全局集成度与城市集成核转移

3.1.2. 不同时期控制值与城市主次干道转变

3.1.3. 不同时期共生度与城市复合功能承载潜力的变化

3.2. 微观层次

3.2.1. 街区深度值与交通便捷度变化

3.2.2. 街区可理解度与人群认知程度转变

-

本文通过对合川区和文峰古街片区不同时期下的两个不同尺度的空间形态变化研究,得到以下结论.

1) 研究对象重庆市合川区在近年来都是集成核心相对突出的城市,有较为明显的中心集成核和附属空间,文峰古街片区本身不处于城市核心发展区域,但是毗邻城市中心区域、沿江发展带和城市主干道,存在着较高的中心潜能,人流量也相对较大.

2) 从城市共生度角度出发,文峰古街片区的大致功能定位在城市整体更新发展中并未受到过多干扰,但是对内部发展的精细度要求有所提高.

3) 在文峰古街片区内部,居民和游客虽然可以通过多种交通路线到达目标节点,但路线相对还是较为复杂,其交通整体便捷性一般.

4) 街区的可理解度相对较高,但是在发展中局部逐渐偏离历史文化街区的环境特点要求,而且整体对于局部的影响力和统率力逐步被削弱,导致了人在街区内可能会出现茫然和迷失的感觉.

从城市层面上来看,以文峰古街片区为例的城市内非保护类历史街区在城市的文化历史和功能承载中起到了中间过渡和起承转合的重要作用.相比保护类历史街区,这一类非保护类历史街区也应当得到更多的关注,在保护核心历史区域的同时,更多的是要保护城市的原生文化、历史传承和生活气息.这一点在城市的发展更新中,要通过打造区域组团、规划主体交通路径的方式去引导城市居民和游客进入到街区之中.

从街区层面上来看,文峰古街片区在发展中应当做到既不干涉商住区和生态公园的相对宁静感,又不削弱商业街汇聚人气的要求.非保护类街区也应当在延续其核心历史文化要素的同时,对当地居民的生活环境做出更新和改善,提高生活品质和城市形象.在发展中,对城市的生态贡献也要得到进一步体现.同时,通过以旅游为主的商业资本进驻打造特色历史街区也是一种较好的发展形式.

非保护类历史街区是城市的重要组成部分,其空间形态变化也折射出城市公共空间的发展与更新状态.非保护类历史街区可以比喻为城市历史保护空间和城市新兴生活空间的中间纽带,城市赋予它的历史价值和生活价值并存,且二者的关系处于动态变化过程当中,这两个价值都很重要.因而在城市的发展中,非保护类历史街区的更新应该要从“要点”和“痛点”转变为“动力”和“窗口”,做到城市文脉价值体现和居民生活服务需求处于较好的平衡状态.非保护类历史街区是一个空间、社会、经济和人文等多个要素的综合表现体,本文借用空间句法从空间这一要素出发,讨论了空间形态变化显现出的部分社会、经济、人文问题,要真正针对城市与非保护类历史街区提出全面的保护和发展策略,还需要在多个方向多个学科上进行进一步的研究和探索.

下载:

下载: