-

教育评价改革问题是一个亘古常新的时代命题,也是教育领域绕不开的核心课题与热点话题。随着《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《总体方案》)的颁布,我国教育评价改革研究迅速进入白热化阶段,主要聚焦于六大研究领域:梳理总结党的十八大以来教育评价改革的成效与问题、探索构建以立德树人成效作为根本标准的学校评价体系、探索构建潜心育人的教师评价体系、探索构建全面发展的学生评价体系、创新评价方法适应新时代教育评价改革和信息技术赋能教育评价[1]。同时,随着党和国家先后出台了《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》《义务教育质量评价指南》《普通高中学校办学质量评价指南》等一系列文件,学者们深度探讨过程评价[2-3]、结果评价[4]、综合评价[5]、增值评价[6-7]等评价方式,以及围绕党委和政府[8]、学校[9]、教师[10]、学生[11]、用人单位[12]等多元主体评价改革展开研究,甚至在大数据、云计算、互联网、物联网、区块链等加持的数字时代下,掀起了探索第五代教育评价的浪潮[13]。

新时代教育评价改革的实践摸索也如火如荼,典型案例遍地开花[14]。但值得注意的是,新时代教育评价改革绝不是简单地为了改革评价而改革,而在于通过改革教育评价促进国家整个教育事业的高质量发展,即教育评价不能光改革,更要看其改革的效能所在。新时代教育评价改革的关键目标与重要内容正是在于建设纵向贯通、横向融通、内外联通的高质量教育体系,因而关注新时代教育评价改革效能问题迫在眉睫,通过监测教育评价改革效能,使其“奏效”从而引领和保障国家高质量教育体系的构建。诚如习近平总书记在多次讲话中无不强调改革效能的重要性:2016年在中央全面深化改革领导小组第三十次会议上,强调“提高改革整体效能,扩大改革受益面”[15];2017年在党的十九大报告中,提到“有效”达19次,如有效实施、有效推进、有效应对、有效维护、有效治理[16];2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,更是强调“有效”高达28次[17];2022年在党的二十大报告中,仍不乏提及“有效”达11次,新增提法如有效发挥、有效履行、有效实现、有效清除[18]。在此基础上,追求教育评价的有效改革成为新时代教育评价改革最为根本的命题,进而对新时代教育评价改革效能的监测成为不可或缺的关键一环。那么,如何理解新时代教育评价改革效能?新时代教育评价改革效能监测有何价值?新时代教育评价改革效能监测蕴涵哪些结构向度?新时代教育评价改革效能监测遵循什么样的技术路径?这一系列问题成为当前教育评价改革亟须深入思考、探究和解决的重要课题。

HTML

-

教育评价改革是一个渐进的过程,是对已有教育评价体系的全面重塑、升级与完善,从而形成新的整全教育评价体系,进而满足建设教育强国的时代诉求。何以达成这一目的?必须最大程度发挥教育评价改革效能,并对其进行学理分析、科学考量和动态监测。但在此之前,廓清新时代教育评价改革效能的本质特征是第一步。鉴于“教育评价改革是一项世界性、历史性、实践性难题,涉及历史文化传统、经济社会发展水平、思想观念等多重因素,涉及到不同主体”[19],同时教育评价改革不仅是教育研究领域的时代命题,而且是社会经济、组织范畴下的学术课题,因而有必要基于多学科视角全方位理解和把握其效能表征。从教育学、经济学和组织学等不同视角来看,新时代教育评价改革效能分别表征为差异性、发展性和系统性等三大实质特性。

-

受工业文明时代“整齐划一”的教育工厂思想影响,教育评价在实践过程中长期凸显出注重标准化、统一化和经验化等异化现象,致使教育评价偏离其本体价值[20],甚至在现代社会表现出“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”等顽瘴痼疾。新时代教育评价改革旨在通过破“五唯”扭转不科学的教育评价导向问题,教育评价改革效能正是通过改革原有教育评价形态,使教育体系得以发展的特性、作用和状态[21]。从教育学视角来看,新时代教育评价改革效能表征为差异性,亟待形成一套集多元化、层次化和类型化于一体的教育评价体系。正如《总体方案》中明确指出,遵循教育规律,针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价。基于此,首先,教育评价改革效能在不同主体上表现多元。例如,党委和政府教育工作评价改革的根和魂是提高科学履职水平,引导全党全社会科学的教育发展观、人才成长观和选人用人观,切实表现在对学校、教师、学生的评价标准、方法和态度上;学校评价改革的关键是要破“唯分数、唯升学”,不断完善德育评价、强化体育评价和加强劳动教育评价等[22]。其次,教育评价改革效能在不同学段上侧重不同。例如,幼儿园阶段要制定国家和地方幼儿园质量评估标准,并定期对各类幼儿园保教质量展开监测评估和公布评估结果;义务教育阶段重在探索增值评价,并以此为底层逻辑改革升学考试等招生评价制度;中学教育阶段要在改进结果评价和强化过程评价中健全综合评价,稳步推进中高考评价制度改革。最后,教育评价改革效能在不同类型上标准各异。职业教育与普通教育人才培养类型的不同使得二者在教育评价理念与方式上存在一定差异,因而建立凸显差异性的类型化教育评价体系成为必由之路,对职业教育应采用不同于普通教育且适应分类评价要求的“文化素质+职业技能”评价范式。

-

教育评价改革是教育改革的核心议题,然而“教育作为‘生产’兼具‘公共品’和‘私人品’要素的公益性事业”[23],教育改革本身实属不易,对其评价的改革更是困难重重。从经济学视角来看,新时代教育评价改革与教育评价系统的生产过程息息相关,过去教育评价系统的生产过程是简单地将“输入”转变为“输出”的过程,而新时代教育评价系统的生产过程是复杂的集成化过程,其中包括背景、投入、过程、产出等各个环节。在此基础上,按照绩效观,新时代教育评价改革效能充分体现在教育评价改革各个环节的迭代升级上。同国家经济改革追求高质量发展一样,新时代教育评价改革也在各项教育政策与方案的制定和出台中谋求可持续发展,可以说发展性是新时代教育评价改革效能的一大表征。何以理解新时代教育评价改革效能的发展性表征?当从教育评价改革目的这一逻辑起点出发,即实现教育评价改革所服务的个体发展和本体发展与整个社会时代发展的相统一。一方面,新时代教育评价改革效能主要体现在促进教育评价对象的发展上,即通过改革和完善现有教育评价的堵点、痛点和制度体系,让教育评价回归育人本质、服务个体发展,促进个体自由而全面地发展[24]。另一方面,新时代教育评价改革效能集中反映在教育评价范式的转换上,按照学者古贝(Egon G. Guba)和林肯(Yvonna S. Lincoln)对现代教育评价发展阶段的划分,现代教育评价改革历经了从旨在提升效率的“测量时代”,到旨在达成目标的“描述时代”,再到重在改进的“判断时代”,再到强调建构的“协定时代”的螺旋式发展进路[25]。由此看出,教育评价改革在量化和质性两大类评价范式的不断切换中,始终顺应着社会不同阶段发展诉求,并随着时代发展不断整合与革新、丰富与完善,其效能呈现出明显的发展性特征。

-

新时代教育评价改革不再是传统制度逻辑下教育行政系统一元主导,而是现代制度体系下党委和政府、学校、教师、学生和用人单位等多元主体所处的行政系统、学校系统和社会系统等融合的大教育系统多方协同。我国过去的教育评价改革多是简单借鉴、直接模仿西方教育评价体系,急于追求肉眼可见的效率与效果[26],忽视了对教育评价体系的系统化构建,致使教育评价改革效能的集聚和辐射相较不足。事实上,效能作为整个组织系统中事物发生积极作用的内在能力及其实际结果,是超越“效率观”和“效益观”的一种全面发展的科学管理理念[27],是效果、效率、效益和效应的有机融合。由此,从组织学视角来看,应将新时代教育评价改革作为一个整全组织系统展开思考,即对教育评价改革系统的有效性进行评估,进而系统性成为新时代教育评价改革效能的又一重核心表征。正如《总体方案》中也明确指出要系统推进教育评价改革,围绕党委和政府教育工作评价、学校评价、教师评价、学生评价、用人评价等五个方面进行全方位、全领域、全过程、全要素的评价改革。在这个意义上,新时代教育评价改革效能的取得需遵循系统性思维,构建系统化的现代教育评价改革效能监测体系。具体而言,一是要观照“自系统”,明晰教育评价体系这一自组织系统的功能定位和结构要素;二是要观照“他系统”,厘清各级各类教育评价改革的共通性和差异性及其运行机制;三是要观照“超系统”,跳出教育评价看教育评价,识别和重塑教育评价改革的现实发展环境和技术支持平台。

一. 差异性:教育学视角下的教育评价改革效能表征

二. 发展性:经济学视角下的教育评价改革效能表征

三. 系统性:组织学视角下的教育评价改革效能表征

-

新时代教育评价改革的效能直接决定着我国教育事业未来发展的根本方向,也直接影响着教育强国建设的现实进程,因而监测其效能成为不可或缺的关键一环。新时代教育评价改革效能监测的底层逻辑在于“使其奏效”,具体以推进高质量教育体系建设、完善新时代教育评价对象、变革新时代教育评价范式为评价监测目标取向、评价监测主体取向、评价监测标准取向。

-

“一切划时代的体系的真正的内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的。”[28]伴随我国教育进入从规模发展到质量提升的转型期与关键期,我国教育发展目标由建成世界规模最大的教育体系转向建设高质量教育体系[29]。由此,建设高质量教育体系成为助推建设教育强国乃至全面建成社会主义现代化强国的时代需要与使命。建设高质量教育体系作为一个持续发展、永续追求的过程性目标[30],需要教育评价改革有所作为、发挥效能,即通过构建高质量教育评价体系牵引高质量教育体系建设。同时,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第十三篇第四十三章用了五节篇幅对高质量教育体系建设的框架结构进行了顶层设计和谋篇布局,其中第一个重点要素便是要深化新时代教育评价改革,建立健全教育评价制度和机制[31]。然而,目前我国教育评价体系存在法律依据薄弱、管理体系不健全、评价方式不系统、评价结果使用功利化等现实问题[32]。为此,新时代教育评价改革效能监测的首要任务便是在于一一击破这些痛点与难点,通过教育评价改革效能监测评估指标体系框架的构建,形成系统完备、科学规范和运行有效的教育评价体系,从而推进高质量教育体系建设,落成优质均衡的基础教育体系、支撑技能社会建设的职业教育体系、开放多元的高等教育体系、优质专业的教师教育体系、服务全民的现代终身学习体系和优质高效的保障体系等六大子体系建构[33]。

-

新时代教育评价改革涉及党委和政府、学校、教师、学生、用人单位等多个利益相关主体,其中不同主体扮演着不同角色、承担着不同责任、发挥着不同功能,因而新时代教育评价改革在评价主体层面必须坚持协调发展的理念,对不同评价主体采取分级分类、前后衔接、一体贯通的融合评价思路。新时代教育评价改革效能监测要始终坚持人民至上的教育主体观[34],力图观照和反映教育领域全链条各级各类教育评价对象的主体特性。其中,就党委和政府评价改革而言,应当从管理思维走向治理思维,发挥党委和政府教育工作评价的治理效能,从制度层面推进教育评价改革事业,切实做好法治型政府和服务型政府。例如,教育部等行政部门可以牵头制定教育评价改革相关配套政策文件,省级教育行政部门可以联合教育考试院、教科院和评估院等制定适合区域教育事业发展的教育评价改革实施方案。就学校评价改革而言,应当从被动接受评价转向主动开展评价,在教育评价改革中扮演好主体性角色。学校教育评价改革效能的监测是完善教育评价体系的“最后一公里”和“主战场”,监测学校教育评价改革的效能能够让教育评价从作为终点性的存在转为作为起点性的存在,大量的评价改革效能监测数据将成为促进学校教育内涵式发展和高质量发展的导航仪和指挥棒。同时,分类评价是新时代教育评价改革的重中之重,新时代教育评价改革效能监测不仅要观照到各级学校,对普通教育系统中的学校评价改革、学生评价改革、教师评价改革进行全方位监测,而且要观照到各类学校,对职业教育系统的学校评价改革、学生评价改革和教师评价改革进行全过程监测。

-

回溯教育评价改革发展历程,已历经四代教育评价范式,目前正开启和迈向第五代教育评价范式。从19世纪末到20世纪30年代,现代学校制度的兴起和西方心理测量学的发展,牵引着教育领域开始对学生这一“教育原料”和“教育产品”展开测验性评价,体现出该时期的教育评价对教育测量结果的客观化、标准化追求。20世纪30年代至60年代,以美国进步教育协会发起课程改革史上的“八年研究”所催生的泰勒(Ralph Tyler)的“目标模式”和布鲁姆(Benjamin Bloom)的教育目标分类理论为代表,教育评价不再只是关注教育结果评价,而是更加强调教育目标的实现程度,表现出该时期的教育评价旨在“为培养什么人”服务。20世纪60年代至70年代,教育评价模式蓬勃发展,如斯塔弗尔比姆(Daniel Stufflebeam)的“CIPP模式”、斯克里文(Michael Scriven)的“目标游离模式”和斯塔克(Robert Stake)的“应答模式”等。这反映出该时期的教育评价在保证工具理性的同时回归价值理性,将评价者与被评价者之间的信息互动和思想交流纳入教育评价之中,重视被评价者的本体看法和意见要求,教育评价不仅为结果服务,更加为诊断和改进服务。20世纪70年代至90年代,受建构主义和后现代主义的影响,教育评价注重反思性、多样性和差异性,打破了过往评价中的“管理主义倾向”,通过“回应—协商—共识”,在“全面参与”中形成整全的教育评价体系。总体而言,教育评价范式始终处于不断变革之中,尤其是进入智能化、数智化的新时代,教育评价范式将走向“人机协同”,实现从“因评价而育人”向“因育人而评价”转换、从“单一主体维度”向“多元主体维度”转换[35]、从“标准化评价”向“差异化评价”转换。

一. 以推进高质量教育体系建设为评价监测目标取向

二. 以完善新时代教育评价对象为评价监测主体取向

三. 以变革新时代教育评价范式为评价监测方法取向

-

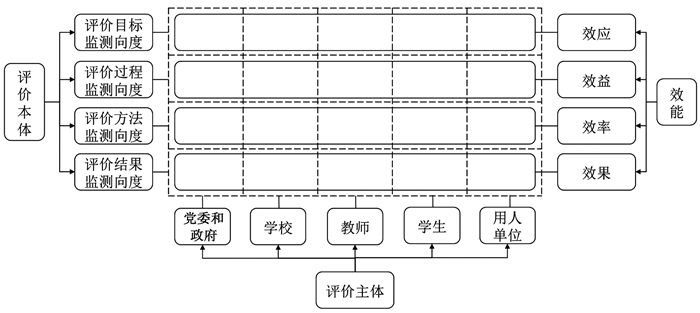

新时代教育评价改革是一项系统性工程,体现在评价目标、评价过程、评价方法和评价结果等各环节,亟待分层、分类、协同推进[36]。效能是指使用行为目的和手段方面的正确性与效果方面的有利性,常见于企业管理领域,且企业效能在内容上包括效率和效益高低的现实性指标、效率和效益提升的潜在性指标等方面[37]。可见,对效能的监测,必然涉及对效应、效益、效率和效果的整全考察[38]。承前所述,基于对教育评价改革效能表征的认识,新时代教育评价改革效能是效应、效益、效率和效果的有机融合,并集中反映于新时代教育评价改革的纵向评价本体和横向评价主体之中。由此,新时代教育评价改革效能监测遵循“四效一体”的矩阵式结构模型(如图 1所示),具体包括分别反映新时代教育评价改革效应、效益、效率和效果的教育评价目标监测、教育评价过程监测、教育评价方法监测和教育评价结果监测等四大向度。

-

效应常指某些因素或某种结果所引发的作用现象,例如皮革马列翁效应、罗森塔尔效应。值得注意的是,效应并不总是正向的,也存在负向的,即效应本身实为一把双刃剑。长期以来,教育目标都是教育评价体系中最为关键的要素,且教育评价目标改革会引发根本性的教育变革与创新发展,将直接决定着教育评价改革的效应生成。因此,对教育评价目标的监测不仅在于洞察教育评价目标设计的变化,而且在于提升教育评价目标本身的价值、掌握教育评价目标达成的情况及其产生的影响。同时,教育评价目标监测能够促使教育真正走上循证导向之路,在生成数据和使用数据的过程中提升目标监测能力。回溯教育评价目标改革历程,一方面,新时代教育评价目标由“鉴定”向“发展”转变。从20世纪80年代关注“教育质量”到90年代关注“教育标准化建设”,再到21世纪的“核心素养”[39],新时代教育评价目标回归到服务于立德树人这一根本任务上来,即全过程、全方位育人,关注人的发展成为新时代教育评价目标监测的核心。另一方面,新时代教育评价目标由“零散”向“系统”转变。于五大评价主体对象而言,党委和政府教育工作评价在教育评价目标改革上由管理走向治理,以教育督导体制机制改革为抓手;学校评价在教育评价目标改革上坚持把立德树人作为根本标准,其中,基础教育在教育评价目标改革上实现从基于课程标准的测评向基于学生核心素养的综合测评转变[40],学校体育教育在教育评价目标改革上已由强身健体转向全面育人[41];教师评价在教育评价目标改革上将师德师风作为第一标准,以发展性评价替代问责式评价、结果性评价[42],旨在促进教师潜心育人;学生评价在历经“应试语境”到“素养愿景”的教育评价目标改革上,重新定位为甄别与发展的实践交融[43];用人评价扭转“名校至上”“学历至上”的不合理用人导向,重塑以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才选用观。

-

新时代教育评价改革是建设高质量教育评价体系的实践活动,其以过程的形式存在,并以过程的方式展开,没有教育评价过程的监测就无法有效推进教育评价改革。效益是效果与效率的统一,遵循逻辑乘法法则,即当且仅当效果与效率均为正向时才会产生正向效益[44]。因此,对教育评价过程监测既要选择正向的评价方式,又要获得正向的评价结果,并结合“横向静态评价”和“纵向动态评价”的教育过程评价方式,对五大教育评价主体对象的具体改革内容进行“纵横立体评价”。在党委和政府教育工作评价过程监测上,以体现其履职过程的指标为监测点,考察党政主要负责人是否深入教育一线调研督导与培训指导等,量化党委和政府教育工作履职情况和水平;在学校评价过程监测上,以体现其教育教学、课程建设和办学过程的指标为监测点,开发涉及学校管理、教师教学和学生学习等方面的“行动性指标”[45],量化评估各级各类学校发展样态和势态;在教师评价过程监测上,以体现教师教育教学过程的指标为监测点,关注教师对学生的态度和行为、教育教学的态度与行为、个人的修养与行为、专业知识等隐性的评价指标[46],同时收集教师专业成长记录、学生对教师的评价、学生学习表现等体现教师教育教学的过程性材料数据,在重视过程性评价中更为全面有效地量化评价教师发展情况和水平;在学生评价过程监测上,以体现学生成长成才过程的指标为监测点,重视学生在德、智、体、美、劳各个方面的具体表现,监测学生核心素养的整个形成过程;在用人评价过程监测上,以反映选人用人过程的指标为监测点,公开透明招聘选人用人制度标准、岗位职责和技能要求,在此基础上设计体现用人评价程序性的细则指标。

-

在经济学意义上,效率一般涉及产出变量和投入变量,二者比值谓之效率,且通常效率越高越好。但回归教育学立场,新时代教育评价改革的效率并不完全遵从经济学概念认知上的这一数量逻辑,其根本在于通过不断改革和优化教育评价方法促进教育公平,尤其是学习机会公平[47]。诚如现代管理学之父德鲁克(Peter F. Drucker)所言,效率是“把事情做对”的能力,而不是“做对的事情”的能力[48],即“效率是‘以正确的方式做事’,而效能则是‘做正确的事’”[49]。同时,《总体方案》提出:“改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,充分利用信息技术,提高教育评价的科学性、专业性、客观性。”由此,新时代教育评价改革效能监测不仅要对评价目标和评价过程进行监测,而且要对评价方法展开监测,在落实教育评价方法改革的基础上确保新时代教育评价改革系统的运行效率。根据各级各类教育特征,围绕结果评价、过程评价、增值评价、综合评价开发多元有效、系统丰富的评价方法与工具,建设服务于五大教育评价主体的方法库和工具箱,是教育评价方法监测向度的根本出发点。事实上,为破除单一化、不均衡的评价方法使用对教育评价的束缚,结合定量方法与定性方法,全面实施分类评价和加强增值评价成为重塑新时代教育评价体系的关键。并且,应将物联网、互联网、人工智能、大数据、全息技术等现代信息技术和手段,有机融入各教育评价场域以实现高效精准评价。例如,针对高等教育评价方法监测,运用大数据技术,让高校分类评价数据实现自动化采集、存储、分析和共享[50];同时,职业教育评价也要实行分类评价[51],并利用现代信息技术手段对不同职业教育阶段、类型和对象展开全景式、立体化评估考察;另外,基础教育要聚焦数字化、情境化测评系统开发,提升大数据平台在执行增值评价上的数据采集、处理、传输和利用的效率;再有,以教育新基建推动高中监测工具的有效开发和高中监测结果的高效运用[52]。

-

教育评价结果是对新时代教育评价改革实践活动的直接呈现,也是折射新时代教育评价改革效果的重要依据。正如《总体方案》中明确指出,要“完善评价结果运用,综合发挥导向、鉴定、诊断、调控和改进作用”。事实上,改进评价需以评价目标、评价过程、评价方法和评价结果为基础,在对评价的全过程进行再评价中发挥评价结果实践效用。教育评价结果是依照教育评价目标、评价标准和指标体系,对教育评价对象作出价值判断的基础上形成的[53]。将教育评价结果作为新时代教育评价改革效能监测的起点,同时关注教育评价结果监测,能够有效避免教育评价结果与目标之间的偏离,切实保障教育评价改革的效果。为此,根据教育评价改革的结果性指标,通过监测五大教育评价主体在已有评价体系、现存教育评价问题以及既定教育评价目标的升级、解决和实现程度,可以衡量教育评价改革的效果。具体而言,对党委和政府教育工作评价结果的监测,可将社会各方关键主体的满意度作为评价各级党委和政府履行教育职责的结果性指标;对学校评价、教师评价和学生评价结果的监测,集中体现在学校办学质量、教师教学质量和学生发展质量等结果性评价指标上;对用人评价结果的监测,可以将人才需求匹配度、人才表现满意度等结果性指标作为观测点。

一. 教育评价目标监测向度:新时代教育评价改革效能的效应维

二. 教育评价过程监测向度:新时代教育评价改革效能的效益维

三. 教育评价方法监测向度:新时代教育评价改革效能的效率维

四. 教育评价结果监测向度:新时代教育评价改革效能的效果维

-

完备的教育评价改革数据采集系统、强大的教育评价改革数据处理系统和详尽的教育评价改革监测报告呈现系统是贯穿与实现整个教育评价改革效能监测全流程的重要基础。大数据时代,虚拟现实、增强现实、混合现实、云计算、人工智能等数字技术为实现全过程、全领域的新时代教育评价改革效能监测提供了有力支撑[54],能够形成基于证据的全息评价图景[55]。基于大数据技术,实时采集全样本、全时空教育评价改革数据,并对海量数据深度挖掘、智能计算、深度分析,持续跟踪、精准诊断、及时反馈[56],可有效推动教育评价改革智能运行,新时代教育评价改革效能监测的数据循证在大数据技术驱动下成为可能。

-

数据是新时代深化教育评价改革的重要事实基础,数据的有效采集影响着新时代教育评价改革效能的监测[57]。以学生评价为例,当前学生增值评价因数据复杂且多元、数据收集周期不明确和数据系统未建立而面临着评价数据收集难度较大的发展困境[58]。由此可见,搭建完备的教育评价改革数据采集系统,遵循“轻前端—重后台—泛计算”的理念开发和形塑数据监测平台,确保党委和政府、学校、教师、学生和用人单位等各教育评价主体在评价改革上的数据记录与采集,是实现新时代教育评价改革效能监测的第一步。具体而言,首先,构建系统化的教育评价改革效能监测指标体系。基于“四效一体”结构向度,细化各教育评价主体在教育评价改革上的具体观测指标。其次,构建党委和政府、学校、教师、学生和用人单位等评价主体教育评价改革监测数据库。实现新时代教育评价改革效能监测需要依托大规模数据,包括所有关于教育评价改革的原生数据与衍生数据、量化数据与质性数据、结果性数据与过程性数据。各级各类教育评价主体要在“启新不废旧”的基础上建设“大平台、大数据、大系统”,同时在“平台上建平台、模块上嵌模块”,以形成容纳海量信息的巨型数据库。最后,全面采集教育评价改革数据。为确保对教育评价改革进行常态性数据采集,教育管理部门、学校和第三方等各大平台要协同发力,优化数据采集系统布局,解决“数据孤岛”问题。通过聚合教育组织机构、企事业用人单位以及社会第三方组织机构等多方力量,夯实大数据采集基座,充分实现全体数据、总体数据、动态数据和集成数据的共建、共享和共用。

-

数据循证是以容纳海量信息的大数据为证据要素,通过数据采集、数据处理和数据使用等环节实现数据驱动的评价过程。由此,大数据的采集只是助推新时代教育评价改革效能监测的起点,大数据的处理才是获取新时代教育评价改革效能结果的关键。伴随科技渗透赋能教育领域、牵引教育数字化转型,以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术进阶[59],为教育评价改革的大数据处理供给强大算法、算力创造了可能。新时代教育评价改革效能监测可在数据驱动、数据解析、数据生成下实现用数据说话,借助数字算法智能统计、智慧计算和可视化呈现各教育评价主体的教育评价改革效能样态与势态。第一,模块化整理教育评价改革监测大数据。来自不同教育评价改革领域的大数据,按照结构特点,可分为结构化数据、半结构化数据以及非结构化数据,其中结构化数据以二维表形式存储,半结构化数据含HTML、XML、SGML文档等,非结构化数据包括图形、文本、声音和视频等[60]。基于数据类型对教育评价改革监测数据进行模块化归类整理,有助于提高数据筛选、提取和使用的高效性。第二,对教育评价改革大数据展开效能监测分析。运用大数据处理技术对不同教育评价主体领域的评价改革监测数据进行清洗、集成和测算,并在模型建构的基础上展开效能测度分析,具体分析方法包括但不限于静态与动态分析、质性与量化分析、半自动化与自动化分析等。第三,可视化呈现教育评价改革效能监测数据结果。针对党委和政府、学校、教师、学生和用人单位等多元评估主体,通过可视化图表、报告等载体直观呈现其周期性和常态性教育评价改革效能监测报告。

-

教育评价改革效能监测报告的周期性发布,有助于国家层面把握整个教育评价改革过程与成效,在确保党委和政府教育评价改革效能的基础上,牵引党委和政府教育评价主体制定教育评价改革决策。同时,其对学校、教师、学生和用人单位等评价主体在评价标准、评价方法等方面的改进具有寻迹与参鉴功效,从而完善高质量教育评价体系,以不断提升学校办学、教师教学、学生发展和用人单位人才选用质量。国际高等教育质量保障联盟主席鲍比(Carol Bobby)曾高度肯定说:“中国采取的‘以学校为主体、以学生发展为本位’和‘分类评估、分类指导’的理念,以及‘以数据库为基础开展质量常态监测和发布质量报告’的做法在国际上都是先进的。”[61]因此,可将报告结果运用到党委和政府教育督导、学校办学、教师教学、学生发展和人才选用等评价体系的改进与实践中,基于报告的数据循证牵引教育评价改革政策制定与标准优化。一方面,在教育评价改革效能监测报告发布上,分主体、分区域发布,供各主体对照和各区域比照报告结果以落实与深化新时代教育评价改革方案。另一方面,在教育评价改革效能监测报告运用上,理性看待、综合判断报告结果,防止掉入教育评价改革效能“数据至上”陷阱。以学生增值评价结果运用为例,教育行政部门要通过综合衡量学生增值评价结果,关注学校增值点,提高教育资源配给决策公平性;学校层面要结合学生增值评价结果,关注班级、学科、教师增值点,全面提高学校育人质量[62]。

DownLoad:

DownLoad: