-

土地资源作为一种稀缺资源,是人们生产生活的基本物质载体,城市土地资源的节约集约利用与其经济、社会、生态状况密切相关.我国城市土地利用正处于从传统外延式扩张转向内涵式挖潜阶段[1],加强对城市土地集约利用和驱动因子的研究,创新土地利用管控策略,对优化城市土地空间配置、提高城市容积率、发展循环经济和建设节约型社会都具有重要意义.

土地集约利用评价是城市土地利用研究的热点领域.学者们已经形成了一套相对成熟的评价技术体系,分别从不同的研究尺度(宏观[2]、中观[3]、微观[4])、不同的地域空间(东部[5]、中部[6]、西部[7])、通过不同的评价途径(AHP法[2, 8]、主成分分析法[9]、熵权法[10]、模糊综合评价法[11-12]、全排列多边形法[13]等)对城市土地集约状况进行了多种专业视角的分析,取得了丰富的成果,对诸多城市的土地利用空间配置产生了积极影响.但从当前研究看,学者们对城市土地集约利用的研究多采用单一的截面数据[14],采用面板数据进行综合动态分析力度不足;对微观尺度、城市间的宏观对比、西部欠发达地区的研究也较为欠缺.从驱动因子的研究看,学者们多是通过综合考虑主客观因素或采用计量经济模型进行统一的归纳概括[15],事实上由于区位条件或经济发展造成的地区差异性,不同城市间土地集约驱动因子并不完全一致,也决定了对于不同城市土地集约利用驱动因子的研究必须因地而异.本研究以天山北坡轴心城市——乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市和昌吉市为研究区,基于2010-2015年面板数据,综合层次分析法(AHP)和多因子综合法对研究区土地集约利用水平进行了综合评价.并基于区位差异,采用主成分降维分析方法分别归纳出各城市的驱动因子,以期对各城市后期发展规划调整提供因地制宜、切实有效的指导.

HTML

-

天山北坡经济带位于以乌昌经济区、石河子市和克拉玛依市为轴心的天山北坡中段、古尔班通古特沙漠南缘,区域总面积9.54 ×104 km2,下辖8市3县.区域生产力高度集中,集中了新疆77.6%的重工业和66.5%的轻工业,已然成为新疆现代工业、农业、信息、科技诸多领域发展的引擎,2015年全区实现国民生产总值6 386.9亿元,其中乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市和昌吉市所占比例达73%,可见这4个城市已然成为天山北坡经济带,乃至整个新疆社会经济发展的增长极.经济的快速发展必然会引起城市土地集约利用水平的变化,而城市土地的集约利用水平又直接牵动并影响着城市经济的健康发展,为了谋求城市发展的可持续,加强对城市土地集约利用的研究势在必行.

-

数据主要来源于乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市和昌吉市国民经济和社会发展统计公报(2010-2015年)、《中国城市建设统计年鉴》(2010-2015年)及各市统计局网站官方公布数据.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

-

城市土地集约利用水平的高低取决于诸多方面的因素,因而要对城市土地集约利用程度进行定量分析,必须建立综合全面的评价指标体系.在已有研究基础上[16-17],基于研究期内乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市和昌吉市的土地利用特点和经济发展情况,融合社会—经济—生态等多方因素,最终选取19项参评指标构建了评价指标体系,并通过具体分析天山北坡城市发展现状,认为除单位GDP电耗C5、人均建设用地面积C11、居住用地比例C133项指标对城市土地集约水平具有负效应外,其余指标具有正效应,其中人口与用地增长弹性系数C14本应为适宜性指标(合理值为1.12),由于天山北坡城市人口集聚效应相对不足,而城市用地增长较快,故评价中将该指标定性为正向指标(表 1).

-

借助YAAHP 10.2软件,运用层次分析法(AHP)构建层次结构模型;间接采用T.L.Saaty1-9标度法向11位专家发送电子问卷,对各评价指标的重要性程度进行两两比较,构建判断矩阵,最终确定评价指标权重值分布(表 1).

-

城市土地集约利用评价指标体系是一个宏观层面上由多因素构成的复合系统,各评价指标的计量单位不同,数据差异大,不具有可比性[18].为方便评价指标间的比较,消除指标间量纲差异,必须对所有指标数据做无量纲化处理.本研究采用极差标准化方法,将原始数据均归一到[0, 1]之间,以消除原始数据的量纲差异.公式如下:

当指标Xij具有正效应时:

当指标Xij具有负效应时:

式中:Xij′为指标标准化值;Xij为原始指标现状值;Ximax为原始第i项指标的最大值,Ximin为原始第i项指标最小值.具有正效应的指标,其值越大表明城市土地集约水平越高;反之具有负效应的指标,其值越小表明土地集约水平越高.

-

本研究采用多因子综合评价模型对研究区土地集约利用水平进行研究.多因子综合评价是指对城市土地集约利用水平和影响城市土地集约利用水平的主要因素进行综合分析,在上述各评价指标权重值和标准化值的基础上,分别对评价指标值进行加权求和,求取出研究区准则层和目标层土地集约利用综合指数.公式如下:

式中:P为土地集约利用指数;Xij′为第j时间段第i项指标标准化值;Wi为第i项指标的权重;m为评价指标数量.针对天山北坡经济带的区域特征、经济状况和土地利用特点,结合国家制定的现行相关规范标准[19-20],最终采用四级评价标准对研究区土地集约利用状况进行分析,[0.8,1]为Ⅰ级,高度集约利用;[0.6,0.8)为Ⅱ级,适度集约利用;[0.4,0.6)为Ⅲ级,基本集约利用;[0,0.4)为Ⅳ级,土地粗放利用.

2.1. 评价指标体系构建

2.2. 评价指标权重确定

2.3. 评价指标标准化

2.4. 评价模型及标准

-

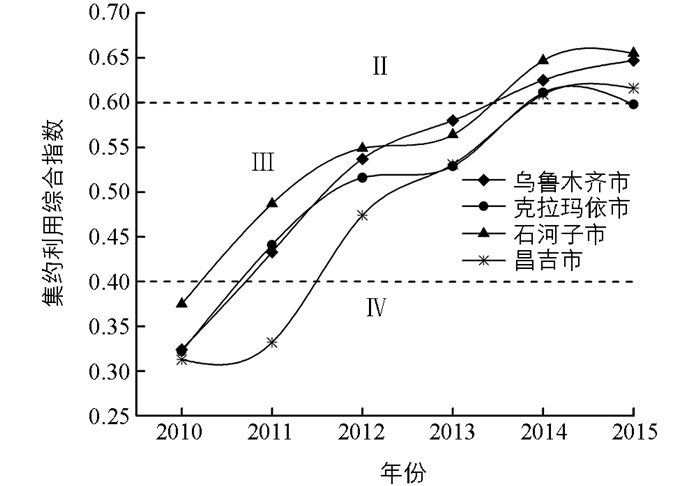

城市土地集约利用评价是一个动态变化过程,在不同的时期其内涵也有所不同[21].从整体层面上看,研究期内4个城市土地集约利用水平呈现明显上升趋势,且同一时期各城市集约水平大致相当.

由图 1可知,2010年乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市和昌吉市土地集约利用综合指数均处于[0,0.4)区间,土地粗放利用(Ⅳ级). 2011-2013年,除昌吉市仅在2011年停留在粗放状态外,其他3个城市均达到[0.4,0.6)范围内,实现土地基本集约利用(Ⅲ级). 2014-2015年,除了克拉玛依市在2015年出现小幅回落外,其他3个城市均保持持续上升,土地集约利用综合指数均超过0.6,达到土地适度集约利用(Ⅱ级)状态.为加强城市间的横向对比,分别求取乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市和昌吉市在研究时段内土地集约利用的平均水平,排名从高到低依次为石河子市(0.546)、乌鲁木齐市(0.524)、克拉玛依市(0.503)、昌吉市(0.479),土地集约利用平均水平均达到基本集约利用状态(Ⅲ级).

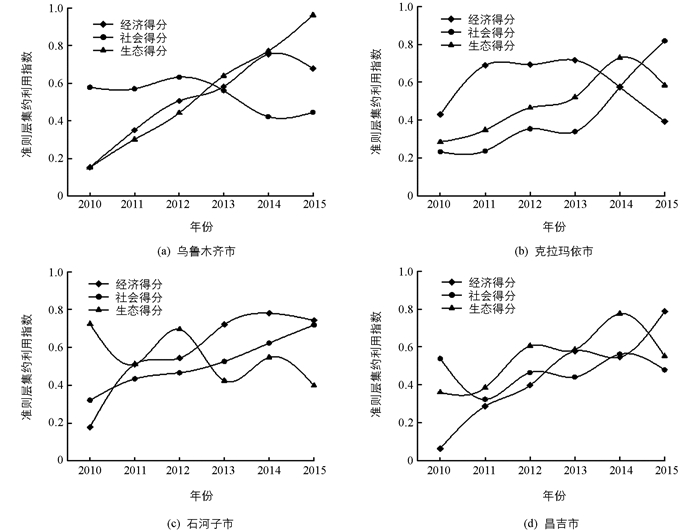

从经济、社会、生态3个准则层因素来看,4市准则层因素得分变化特征存在一定的差异(图 2).乌鲁木齐市在2010-2015年经济得分和生态得分整体快速增长,社会得分波动下降,说明乌鲁木齐市经济效益和生态建设取得了显著成效,社会效益有待改善(图 2a).克拉玛依市在研究期内社会得分和生态得分快速增长,经济得分呈现出快速增长—平稳—快速下降现象,表明该市社会、生态发展良好,但经济效益出现下滑,主要与城市正面临的能源改革有关(图 2b);石河子市经济得分在2010-2013年快速增长,而后维持稳定状态,在2010-2015年时间段内,社会得分快速增长,生态得分波动下降,表明石河子市过于偏重经济社会方面的高产出,对城市生态的建设和保护力度有待进一步加强(图 2c);昌吉市在研究时段内经济得分快速增长,社会得分和生态得分波动上升,土地系统协调性日趋合理,城市土地集约利用水平得到显著提升(图 2d).

-

城市土地利用集约利用程度受经济—社会—生态多方面因子的影响,这些因子与城市土地利用方式密切相关,彼此之间又相互关联,相互影响[22].本研究基于SPSS 19.0,采用主成分降维分析方法对4个城市2010-2015年的19项指标因子进行降维处理,并以此为基础归纳研究区土地集约利用的驱动因素.

按照特征根λ>1、累积方差贡献率大于85%原则剔除19个指标因子中重叠或冗余的信息,提取主成分,实现对因子的归并(表 2).乌鲁木齐市和克拉玛依市第一、第二主成分特征值均大于1,累积方差贡献率分别达到89.93%和91.24%,满足主成分提取条件,故可以选取前2项主成分分别反映乌鲁木齐市和克拉玛依市大多数指标信息.同理,可以看出石河子市和昌吉市可以提取前3项主成分分别反映绝大多数信息,并采用最大方差法旋转得到各主成分载荷矩阵(表 3).

根据评价指标旋转载荷矩阵,按照第一、二、三主成分载荷系数分别大于0.9,0.8和0.7的提取原则[23],提取出4个城市相应的驱动力指标,并根据指标属性将驱动因素概括为土地投入产出效益、土地利用结构与强度、社会人文状态和生态持续性4个方面.不同的城市具有不同的区位条件和经济发展特点,决定了城市间的土地集约利用的驱动因素也不尽相同,为突出城市自身发展特征,本研究不再对驱动因素进行统一概括,而选择分别对不同城市的驱动因子进行归纳,以便因地制宜地对后期各城市发展规划调整提供切实有效的指导(表 4).

根据表 4归纳结果可以看出,土地投入产出效益是乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市和昌吉市共同驱动因子,提高土地投入产出效益有利于城市土地资源的优化配置,而由于克拉玛依市是一座以石油化工产业为主的资源型城市,近年来国际石油价格频繁跳水,以及我国持续推动能源改革,致使克拉玛依市经济投入产出比持续走低,对其城市土地集约化进程产生了重大影响,但城镇居民人均可支配收入C6和地均农业机械总动力C11仍旧是主要驱动因子之一;土地利用结构与强度是乌鲁木齐市、克拉玛依市和昌吉市共有驱动因素,可见这3个城市都亟待进行土地利用结构和强度调整,加强旧城改造,降低居住用地比例C13,提高人均公园绿地面积C15.克拉玛依市和昌吉市还需进一步调整人均道路面积C12,而石河子市本身是一座军垦新兴城市,城市用地结构相对合理,城市土地利用已然不能成为影响城市集约利用的主要驱动因子;在社会人文状态方面,人口因素是4个城市共同的驱动因素,因为西部城市人口密度相对较低,城市集聚效应不明显[24],提高城市人口密度C8,刺激人均消费需求C3(除石河子外)对进一步提高人口不饱和地区土地集约水平具有重要意义;在生态可持续性上,乌鲁木齐市、克拉玛依市和石河子市均以生态因子驱动为主,如C16,C18,C19等.昌吉市除建成区绿化覆盖率C16还以GDP与用地增长弹性系数C7、人口与用地增长弹性系数C14两项可持续性发展指标为驱动,表明昌吉市当前城市用地扩张和社会经济发展耦合协调性不足,需要加强政府管理职能,统筹城市土地与经济、人口的发展关系,进一步促进土地资源优化配置.

3.1. 天山北坡轴心城市土地集约利用变化特征分析

3.2. 天山北坡轴心城市土地集约利用驱动因素分析

-

土地集约利用是诸多因素共同作用的反映,本研究从经济—社会—生态方面建立评价指标体系,对天山北坡轴心城市进行土地集约利用评价.结果表明:

1) 从整体层面上看,按照时间序列研究区4个城市土地集约利用水平均呈现出明显的上升趋势,且同一时期各城市集约水平大致相当.

2) 从集约利用的平均水平上看,4个城市排名从高到低依次为石河子市(0.546)、乌鲁木齐市(0.524)、克拉玛依市(0.503)、昌吉市(0.479),土地集约利用平均水平均达到基本集约利用状态(Ⅲ级).

3) 通过主成分降维分析分别为4个城市从土地投入产出效益、土地利用结构与强度、社会人文状态和生态持续性4个方面归纳出了影响城市集约利用水平的驱动因子.

-

本研究采用层次分析法和多因子综合评价法,基于2010-2015年面板数据实现了对天山北坡4个轴心城市的土地集约水平进行动态变化分析.此外由于各城市发展和区域状况不尽相同,影响各城市间的驱动因子也不完全一致,本研究采用主成分降维分析方法分别对4个城市的驱动因子进行了归纳,更加直接地反映了各城市实际发展特征,大大增加了城市后期规划实施的有效性和可操作性.但不可否认,本研究还存在一定的不足之处,研究数据相对单一,缺乏有效的空间数据支撑,未能从空间尺度上展现天山北坡轴心城市土地集约利用分布,也未能实现城市发展和土地集约之间内部耦合协调关系.因此,今后的研究中,以GIS为媒介对天山北坡城市土地集约利用的空间自相关分析和耦合协调性研究是值得探讨的方向.

DownLoad:

DownLoad: