-

2019年12月,湖北省武汉市相继出现不明原因的肺炎病例,病原学研究证实病原体为一种以前不为人知的新型冠状病毒(novel coronavirus),于是将其导致的肺部感染称为新型冠状病毒肺炎(novel coronavirus pneumonia,NCP),国际上也称为2019冠状病毒病(coronavirus disease 2019,COVID-19).这种新型冠状病毒是迄今已知可感染人类的冠状病毒家族中的第7个成员,世界卫生组织(WHO)先后将其命名为2019新型冠状病毒(2019 novel coronavirus,2019-nCov)和严重急性呼吸综合征冠状病毒2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)[1-3].此次疫情发生快速而猛烈,近2个多月来确诊病例数量不仅快速攀升,辐射范围也由湖北省发散至全国.然而,不同地区出现的NCP病例可能与湖北病例存在不同的流行病学特征,研究不同地区病例的流行病学特征将有助于各地采取差异化的防控措施.本文对223例重庆地区NCP病例进行分析,旨在了解该病在重庆市的流行特征.

HTML

-

收集2020年1月24日-2月23日,重庆市公共卫生医疗救治中心收治的确诊的NCP患者的流行病学资料,共223例. NCP诊断参照国家卫生健康委印发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》试行第1-6版[1].所有病例均经重庆市市级专家组确诊后认定.

确诊病例:在疑似病例基础上,查实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性或/和病毒基因测序,与已知的新型冠状病毒高度同源.

轻型 临床症状轻微,影像学未见肺炎表现.

普通型 具有发热、呼吸道等症状,影像学可见肺炎表现.

重型 符合下列任何一条:①出现气促,呼吸频率(respiratory rate,RR) ≥30次/分;②静息状态下,指脉氧饱和度(SaO2)≤93%;③动脉血氧分压(PaO2)/吸氧浓度(FiO2)≤300 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa).肺部影像学显示24~48 h内病灶明显进展>50%者按重型管理.

危重型 符合以下情况之一者:①出现呼吸衰竭,且需要机械通气;②出现休克;③合并其他器官功能衰竭需ICU监护治疗.

-

采用统一的NCP个案调查表进行调查,内容包括:基本信息(姓名、性别、年龄、现住址、发病日期、诊断日期、诊断类型、严重程度);发病与就诊(症状和体征、有无并发症、检验/检查结果等);危险因素与暴露史等.

-

所有数据均采用Microsoft Excel 2016整理并建立数据库,利用SPSS20.0分析,计数资料以频数(百分比)表示,正态分布的计量资料以x±s表示,组间比较采用卡方检验,p<0.05为差异有统计学意义.数据可视化使用ArcGIS 10.2软件.

1.1. 调查对象与诊断标准

1.2. 调查方法

1.3. 统计学分析

-

按照NCP病例集中收治安排,重庆市公共卫生医疗救治中心收治的223例确诊病例均来自于主城区18个区县. 223例NCP病例中,男女比为1:1.12,年龄最小的为2岁8个月,最大的为84岁,平均年龄(46.5±16.1)岁.职业以干部职员最多(占总病例数的22.4%).从发病至首次就诊的平均间隔时间为6.0 d,发病至确诊的平均间隔时间为7.0 d.输入性病例64例(占总病例数的28.7%),本地2代病例106例(占总病例数的47.5%),本地3代病例53例(占总病例数的23.8%).家族聚集性疫情49起,共计132例(占总病例数的59.2%).

-

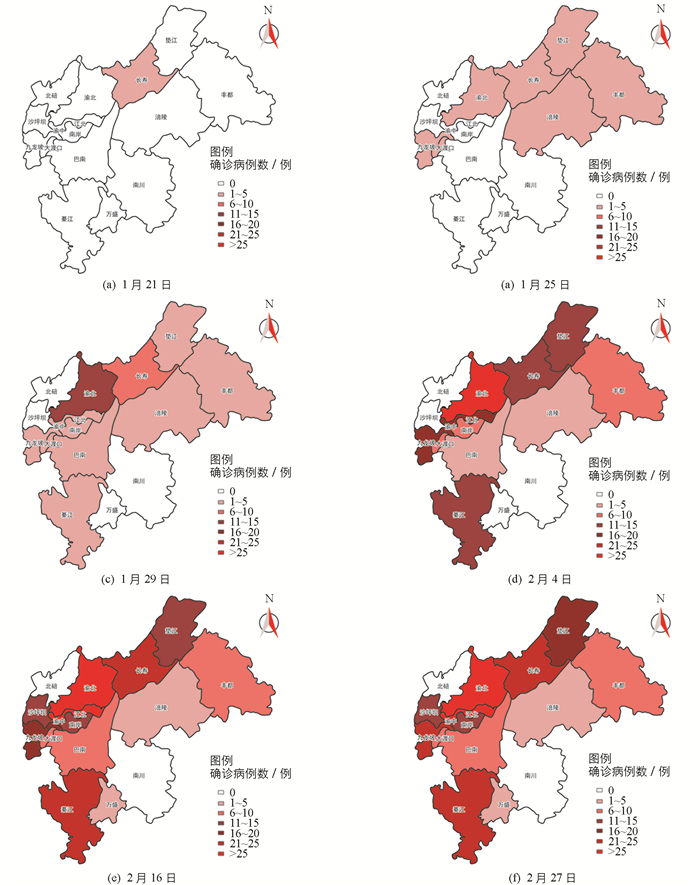

重庆市主城区首次确诊病例出现在长寿区,此后,垫江区、涪陵区、渝北区、九龙坡区和两江新区陆续发现确诊病例.截止2月23日,共计223例病例,分布居前3位的地区分别为:江北区(28例)、綦江区(23例)和长寿区(21例)(图 1).

-

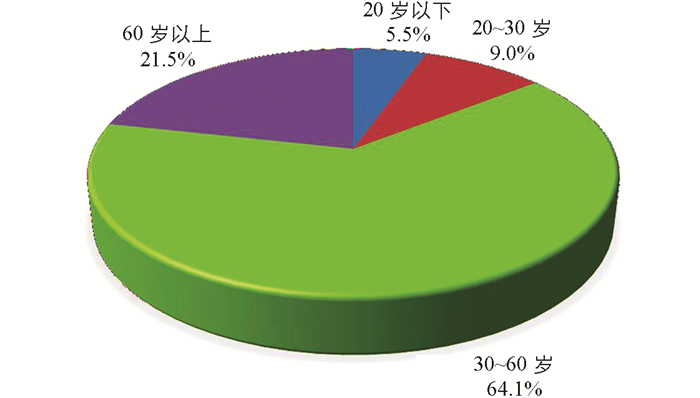

223例确诊病例中,年龄在20岁以下病例12例(5.4%),20~30岁病例20例(9.0%),30~60岁病例143例(64.1%),60岁以上病例48例(21.5%);男性105例,女性118例,男女比为1:1.12(图 2).

-

223例确诊病例中,职业以干部职员最多(22.4%),其次为农民(17.9%)、家务及待业(16.1%)、商业服务(14.8%)、离退休人员(11.2%)、学生(6.3%).医务人员仅1例(0.5%),为武汉市一家医院的导诊台护士,另有2例(0.9%)为幼托儿童.

-

223例确诊病例中,30例为无症状感染者,系密切接触者筛查时发现而获得诊断;其余193例确诊病例,从发病至首次就诊的平均间隔时间为6.0 d(1~24 d).发病至就诊不超过3 d(含3 d)者63例(32.6%),4~6 d者59例(30.6%),7~10 d者48例(24.9%),10 d以上才就诊者23例(11.9%).

-

193例有症状的确诊病例中,发病至确诊的平均间隔时间为7.0 d(2~25 d).发病至确诊不超过3 d者40例(20.7%),4~7 d者82例(42.5%),8~14 d者57例(29.5%),超过14 d才确诊的14例(7.3%).

-

223例确诊病例中,有湖北居住或旅游史者病例64例(28.7%),本地2代病例106例(47.5%),本地3代病例53例(23.8%). 2月10日之后无输入性病例报告.

-

223例确诊病例中,家族聚集性疫情49起,共计132例(59.2%).聚集性病例中输入性病例20例,2代病例69例,3代病例43例.

-

统计分析结果显示,年龄、接触史、基础性疾病与病情的严重程度有统计学意义(p<0.05),性别、职业与病情的严重程度无统计学意义(表 1).

2.1. 病例的基本情况

2.2. 病例的时空分布

2.3. 病例的人群分布

2.3.1. 年龄、性别分布

2.3.2. 职业分布

2.3.3. 发病至就诊时间

2.3.4. 发病至确诊的时间

2.3.5. 暴露史

2.3.6. 聚集性

2.4. 影响病情的因素

-

从时空分布来看,重庆市主城区的223例病例主要集中在江北区、綦江区和长寿区,其原因可能与这些地区人口流动性大有关.更为准确的原因还需结合地区人口特征、气候、地理、经济和社会文化等因素开展进一步探讨.

从人群分布来看,本组病例中年龄最小的为2岁8个月,最大的为84岁,各年龄段均有发病,说明各年龄均能感染COVID-19,人群普遍易感,与相关报道及文献一致[4-9].确诊病例中,以性别比来看,男女比例为1:1.12,性别与病情严重程度无统计学差异,这与此前部分学者的报道不一致[10-11];从职业分布来看,本组病例中职业以干部职员最多(占总病例数的22.4%),这与病例分布范围和重庆市公共卫生医疗救治中心NCP病例的收治范围多集中在城市地区相关.确诊病例中有1名医务人员,为武汉市一家医院的导诊台护士,并非重庆市内医务人员医源性感染.

从发病至就诊的时间间隔来看,本组病例中,发病至就诊不超过3 d的病例数占总病例数的32.6%,说明对重庆市对“有症状早就诊”的宣传取得了一定成效,也可能与主城区医疗资源、人口特征和社会文化等因素相关.从发病至确诊的时间间隔来看,本组病例中,发病至确诊时间间隔以4~7 d较多,结合发病到就诊时间间隔分析,实际上从患者就诊到确诊的时间间隔不超过1 d,一定程度上实现了“早诊断”,这有赖于重庆市应急防控机制的有效运行和检测方法与效能的不断提高.从暴露史来看,本组病例中,自2月10日之后无输入性病例报告.这与1月24日,重庆市启动突发公共卫生事件Ⅰ级响应,以及之后的一系列防控措施的严格执行息息相关,“防输入”成效显著.

本研究发现,确诊病例中,有30例确诊病例为密切接触者筛查发现,并无相关临床表现,提示我们,无症状携带者的存在需要引起足够的关注,这也对疾病的“早发现、早隔离、早诊断”提出了更高要求.

从研究病例的聚集性情况来看,聚集性病例占比接近2/3,提示呼吸道飞沫传播应该是COVID-19的主要传播方式.本地3代病例的出现,提示该病毒能够实现持续的人际传播,这提示防控依然不能松懈.然而,本研究发现本地3代病例的数量较本地2代病例数量大幅降低,表明重庆市的严防严控措施成效显著.

本研究显示,年龄、暴露史、基础性疾病与病情的严重程度有统计学意义,年龄越大、基础性疾病越多,越容易发展成为重症/危重症,提示年龄和合并基础性疾病可能是病情加重的危险因素,这与相关报道及文献一致[12-15].本研究还发现,有武汉居住史或旅游史的病例发展成重症/危重症的可能性较本地2代、本地3代病例大,或提示我们病毒在传播过程中毒力的改变.

本研究通过对223例NCP病例的流行病学分析,发现重庆市主城区以聚集性病例为主,年龄与职业分布较广,从发病到就诊时间仍较长,重庆市防控策略对于疫情发展已产生良好的抑制作用.然而,本研究也存在一定局限性,主城区病例并不能完全代表整个重庆市的情况,流行病学个案调查结果可能受被调查者主观因素的影响而产生一定偏倚.因此,研究结论有待进一步证实.

DownLoad:

DownLoad: