-

重楼为百合科植物滇重楼Paris polyphylla Smith var.yunnanensis (Franch.) Hand.Mazz.或华重楼P.polyphylla Smith var.chinensis (Franch.) Hara.的干燥根茎,收载于《中华人民共和国药典》2015年版一部[1-2].其主要化学成分有甾体皂苷和黄酮类的成分,α、β-脱皮激素以及谷甾醇等[3-4],具有清热消毒、消肿止痛、凉肝定惊等功效.现代药理学研究证明有止血、止痛、抗菌、抗炎、保肝护脏、抗肿瘤的作用[5],具有很强的药理活性和生物活性,被广泛运用于临床.重楼资源主要分布于我国云、贵、川、桂等西南地区[6].10年前重楼资源绝大多数为野生,由于生长年限较长,一般为6~8年,而市场供货需求大,过度采挖致使野生资源日益稀少,经常导致重楼资源供不应求的现象,市场价格暴涨,重楼价格高达950~1 250元/kg,成为了稀缺濒危贵重药材.近年来,人工小规模化繁育和种植重楼的生产模式不断涌现,相关学者开展了野生驯化和繁殖技术研究[7-9]、野生重楼成分的含量分析等[10-11].但在人工繁育和种植过程中由于生长环境发生变化,各类病菌对环境的适应性也发生了变化,在原生态中病害较轻,规模化种植后病害加重,且频繁发生,如叶斑病[12-14]是重楼常见的叶部病害现象,严重影响植株的健康生长,致使重楼产量急剧下降,甚至绝收.雨水过多,植株种植密度过大,排气、排水不畅,病原微生物残留在土壤中,氮肥量施用过多造成土壤呈偏碱性,苗圃周围病株残体清除不干净等都将导致此病发生.赵振玲等[15]对滇重楼的2种真菌性叶斑病进行了报道,认为是由半知菌类的柱隔孢(Ramularia)引起.杨永红等[16]对滇重楼进行了田间调查发现,滇重楼的根腐病发生率一般为50%,严重可达87.7%,根部腐烂主要由病害综合引起,已成为制约该药材内在产量和质量的关键因素之一.施洪[17]对云南地区的滇重楼病害进行了调查,发现病害主要有根腐病、猝倒病、黑斑病、茎腐病和叶斑病等.张国辉等[18]对贵州华重楼软腐病的病原菌进行了研究,认为华重楼软腐病的病原菌为接合菌纲毛霉目毛霉科匍枝根霉属的匍枝根霉Rhizopus stonifer (Ehrenb.ex Fr.)Vuill.引起重楼病害的原因错综复杂,往往一种病原菌是由几种病原微生物共同作用的结果.为了更好地防治叶斑病,本试验拟对重楼叶斑病病原菌进行分离鉴定,并测定其致病性,室内进行有效药剂筛选,筛选出针对性的高效、低毒生物防治农药,以期减少或滥用化学农药,降低重楼药材农药残留量,有利于保护生态环境.目前未查阅到有关重楼叶斑病病原鉴定与药剂筛选方面的报道,本研究拟对华重楼叶斑病病害开展研究,以期对华重楼叶斑病害的研究与防治提供科学有效的数据.

HTML

-

试验材料采自于四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县水磨镇重楼示范种植基地(海拔1 200 m),对华重楼叶斑病病害症状明显的新鲜植株采集保存,并进行病原菌分离纯化.对植株病害症状描述记录和拍照记录.

-

马铃薯葡萄糖培养基(PDA):土豆300 g/L,琼脂9 g/L,蔗糖21 g/L,蒸馏水1 000 g/L.琼脂葡萄糖蛋白胨培养基(PA):琼脂1.5 g/L,葡萄糖1 g/L,蛋白胨0.5 g/L.

-

试验药剂为75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂[拜耳作物科学(中国)有限公司]、30%己唑醇悬浮剂(陕西上格之路生物科学有限公司)、2%春雷霉素水剂(江门市植保有限公司)、3%中生菌素可湿性粉剂(深圳诺普信农化股份有限公司)、80%乙蒜素乳油(河南科邦化工有限公司)、20%井冈霉素水溶粉剂(浙江省桐庐江丰生物科技有限公司)、68%宁南·嘧肽水剂(上海联邦化工有限责任公司)、0.5%几丁聚糖水剂(成都特普生物科技股份有限公司)、10%多抗霉素可湿性粉剂(山西奇星农药有限公司)、5%氨基寡糖素水剂(德州祥龙生化有限公司)、50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂(南京南农农药科技发展有限公司).

-

无菌条件下,采用“组织分离法”[19],带病组织用无菌水清洗3次,75%酒精消毒,风干,放到PDA中央,于25 ℃恒温培养箱中培养.待长出菌丝,切取菌丝边缘纯化保存.

-

取无菌载玻片,把纯化的菌培养8 d长出菌丝和分生孢子后制成玻片,放置在光学显微镜下观察菌丝结构、产孢时间、孢子形态.

-

无菌条件下,取新鲜健康的重楼叶片用无菌水清洗3次,风干,培养皿底部垫二层灭菌草纸,加入5 mL无菌水保持润湿状态即可.采用反接法,用灭菌打孔器取菌丝块放到新鲜健康叶片上,室温条件下培养10 d,观察叶片染病情况,取无菌丝原块作CK对照[20].

-

用载玻片萌发法,将纯化的菌培养8 d待产孢后制成孢子悬浮液,用移液枪取悬浮液滴到无菌载玻片上,盖上盖玻片,分别于6 h,12 h,18 h,24 h时间段内在光学显微镜下观察孢子萌发现象,此操作在无菌条件下完成.

-

采用菌丝生长速率测定方法[21]进行室内毒力测定.无菌条件下,将所选农药用0.22 μm细菌过滤器过滤,再根据其含有效成分的量计算配成0.01 g/mL的药液,制成7个质量浓度梯度的含药培养基,摇匀,冷却至55 ℃,倒平板.用灭菌打孔器切取菌丝边缘菌块接种到PDA中央,每个质量浓度下处理5个重复,以不含任何药液的PDA培养基作为空白对照(CK).放置于25 ℃的培养箱中培养2 d,4 d,6 d,8 d后分别用十字交叉法测量菌落直径[22],将不同质量浓度下的相对抑菌率转换成几率值,质量浓度的对数值作为自变量(x),几率值作为因变量(y),利用最小二乘法建立毒力回归方程Y=A+BX(式中:X为药剂有效成分质量浓度对数值;Y为相对抑菌率的几率值;A,B表示常量).再利用此方程求得几率值为5.0时的质量浓度即为EC50[23].并计算出每个回归方程式相关系数R2和斜率.相对抑菌率[14]计算公式为:

式中:ω为抑菌率;N为CK净生长量;M为处理净生长量.

1.1. 材料

1.1.1. 供试材料

1.1.2. 培养基

1.1.3. 试验药剂

1.2. 试验方法

1.2.1. 病原菌分离

1.2.2. 病原菌鉴定

1.2.3. 病原菌致病性测定

1.2.4. 孢子萌发观测

1.2.5. 室内毒力测定

-

病斑在叶片的上下表皮均出现,棕褐色(图 1),起初斑点数量较少,随时间延长斑点逐渐扩大成为近圆形及不规则形状,斑点边缘不明显,病健交界处失绿变黄,分布密集.

-

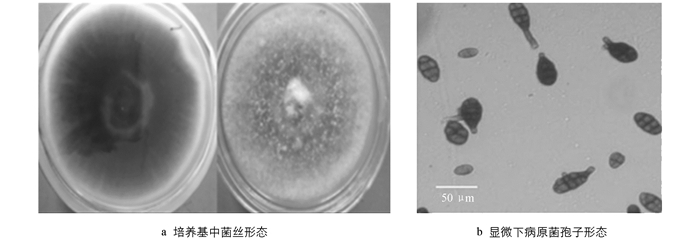

将纯化后的病原菌移至光学显微镜下观察拍照记录,并查看《植物病原真菌学》[24]确定重楼叶斑病的病原菌为细交链孢菌Alternaria tenuis Nees.基部菌丝黄褐色至棕褐色(图 2a),气生菌丝白色,横隔3个,纵隔1个,孢子形态呈倒梨形、瘤状或倒棒槌状(图 2b),孢子颜色黄褐色至棕褐色.

-

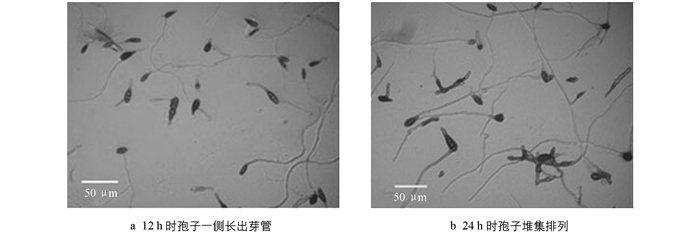

不同时间段下孢子的生长状况不同,菌丝在润湿条件下生长6 h后:菌丝上有孢子,极少数成簇状;单个孢子散落;单个散落的孢子萌发.12 h后:孢子开始萌发,孢子一段开始出现芽管(豆芽状),有些孢子有隔,菌丝也有隔(图 3a).18 h后:菌丝上孢子两两或两三紧密排列生长,孢子一段的芽管明显增长,有许多孢子呈簇状堆集在一起.24 h后:芽管上连接有孢子,有隔,且孢子数量较多(图 3b).

-

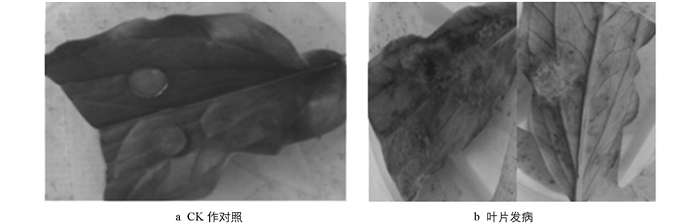

依据柯赫氏法则,接种8 d后观察发现华重楼健康叶片发病(图 4),叶片边缘出现水渍状斑点,棕褐色,后斑点逐渐扩大,斑点间连接成片状,同时叶片背部也出现斑点,与田间华重楼叶斑病发病现象相似.将发病的叶片组织分离、纯化,得到的菌株在光学显微镜下观察菌丝生长状况与孢子形态,发现与原菌株一致.

-

通过室内毒力测定得出结果(表 1):试验所用11种药剂对病原都有不同程度的抑菌作用,不同药剂之间抑菌效果有差异.其中,10%多抗霉素可湿性粉剂、80%乙蒜素乳油、68%宁南·嘧肽水剂3种药剂的抑菌效果最好,EC50值分别为0.823 mg/L,1.938 mg/L,2.804 mg/L.2%春雷霉素水剂、5%氨基寡糖素水剂、3%中生菌素可湿性粉剂3种药剂的抑菌效果较好,EC50值分别为11.921 mg/L,13.511 mg/L,25.772 mg/L.50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂、30%己唑醇悬浮剂、75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂、0.5%几丁聚糖水剂4种药剂的抑菌效果一般,其EC50值分别为48.08 mg/L,54.169 mg/L,65.939 mg/L,76.521 mg/L.20%井冈霉素水溶粉剂的抑菌效果最差,其EC50值为131.737 mg/L.

2.1. 重楼叶斑病症状

2.2. 病原鉴定

2.3. 孢子萌发观测

2.4. 致病情况测定

2.5. 室内毒力测定

-

重楼作为一种濒危传统药材,由于具有良好的药理作用,需求量越来越高,被广泛应用于临床.叶斑病是重楼类药材重要病害之一,但目前相关的文献只简单介绍重楼叶斑病的病害现象和防治技术[12],本试验通过组织分离法对病原菌进行分离鉴定,确定出细交链孢菌Alternaria tenuis Nees (sp.)是导致重楼叶斑病的病原.

通过室内毒力测定得出结论,其中10%多抗霉素可湿性粉剂、80%乙蒜素乳油、68%宁南霉素水剂3种药剂的抑菌效果最好;2%春雷霉素水剂、5%氨基寡糖素水剂、3%中生菌素可湿性粉剂3种药剂的抑菌效果较好;50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂、30%己唑醇悬浮剂、75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂、0.5%几丁聚糖水剂4种药剂的抑菌效果一般;20%井冈霉素水溶粉剂的抑菌效果最差.现阶段药农对重楼叶斑病大多数用50%多菌灵或70%甲基托布津来防治,但效果不佳[25],所以可用此次试验筛选的这几种药剂对重楼叶斑病进行进一步防治试验.本研究未能进行田间药剂测定试验,所以其结果具有局限性,筛选出的药剂最终能否作为防治该病害的合适药剂,还需进一步的田间试验来确定.

DownLoad:

DownLoad: